Agrandissement : Illustration 1

À l'image du présent billet, mes chroniques musicales seront dorénavant publiées à la fois ici et sur mon site spécifiquement musical, loiccery-musique.com qui regroupe désormais l'ensemble de mes chroniques de concerts, d'enregistrements et autres analyses musicologiques. Ainsi, la présente chronique est à retrouver sur le site, à cette adresse.

____________________________________________

Il ne fallait pas moins de deux concerts, pour célébrer dignement le 15 mars dernier à la Salle Gaveau les 20 ans d’existence des Musiciens de Saint-Julien, la formation fondée en 2005 par François Lazarevitch. J’aurai bien du mal à épuiser ici les nombreuses raisons pour lesquelles je nourris depuis longtemps une très grande admiration pour le travail considérable effectué durant toutes ces années par François Lazarevitch, et qui rappelle lui aussi (et comme d’autres musiciens baroques d’aujourd’hui) ce qui fait tout le prix de ce qui se joue dans les musiques baroques et ancienne, à savoir le lien étroit entre interprétation et élargissement des connaissances en matière musicologique et singulièrement, à propos de l’histoire de la musique. Cet anniversaire me permettra de rappeler ici ce lien en ce qui concerne la démarche initiée par François Lazarevitch, mais je m’empresse de préciser avant tout qu’ici, avant même d’exposer quelques-unes de ces raisons, il faut insister sur la première d’entre elles : le plaisir pur de la musique.

Car depuis qu’il a fondé Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch est un pourvoyeur de plaisir, je veux parler du plaisir inouï attaché à chacun de ses concerts et chacun de ses enregistrements. Et nous sommes ici avant toute chose devant une manne inépuisable de plaisir d’écoute et de découvertes, d’autant plus intense d’ailleurs, qu’il s’agit d’un « plaisir intelligent » en quelque sorte, puisque par ce biais c’est également notre connaissance élargie des répertoires baroque et ancien qui s’accroît. Voir l'interview de François Lazarevitch le 10 mars par Laure Mézan sur Radio Classique, dans la perspective des deux concerts de Gaveau. Le premier était voué au concerto « Le Printemps » de Vivaldi dans une transcription, au 5e concerto brandebourgeois de Bach et au Concerto pour flûte, cordes & basse continue TWV 51:D2 de Telemann, déjà associé à des morceaux traditionnels de Moravie et de Slovaquie. Le deuxième, intitulé « Grande fête celtique », était consacré aux musiques traditionnelles irlandaise et écossaise.

RÉVÉLATEUR EN PLÉNITUDE

Pour ceux qui ne connaîtraient pas la démarche de François Lazarevitch, sa découverte est nécessairement source de ravissement. Un ravissement sonore qui suscite tout de suite la curiosité et l’éveil, pour qui serait sensible aux musiques baroque et ancienne, et même à ceux qui ne le seraient pas encore. La découverte suscite immanquablement l’envie d’en savoir plus, et je me suis dit que même ces deux concerts d’anniversaire du 15 mars avaient en eux-mêmes quelque chose de cette veine de transmission qui habite tant Les Musiciens de Saint-Julien.

Le premier concert en livrait en somme une sorte de concentré, mais surtout un aperçu de cette méthode Lazarevitch pourrait-on dire (dont on trouvera trace de l’ampleur des réalisations sur le site très riche des Musiciens de Saint-Julien).

Agrandissement : Illustration 3

La démarche est au sens plein du terme, musicologique : en dehors de la transcription pour musette du Printemps de Vivaldi, ce qui représentait la démarche de Lazarevitch dans le cadre de ce premier concert provenait du concerto de Telemann et plus exactement, de sa confrontation avec les danses populaires polonaises et hanaques que découvrit le compositeur en 1705 et qui l’inspirèrent pour sa composition. Ce programme, comme tous les autres insufflés par le musicien avec sa formation (véritables programme de recherches et d’investigation, tel qu’en atteste le site des Musiciens de Saint-Julien) débouchait en 2023 sur un enregistrement, Beauté barbare (nom repris à une expression de Telemann au contact de ces sources qu’il avait même collectées comme le ferait un ethnomusicologue aujourd’hui), enregistrement salué par la critique.

Occasion toute donnée là de concrétiser le credo qui fut toujours celui du musicien, et qui consiste, au-delà de ce qui peut passer de prime abord pour un jeu plaisant, non pas simplement comme on le croit souvent, de « dresser un pont » entre la musique dite classique (baroque en l’occurrence) et les musiques traditionnelles, mais plus fondamentalement, par l’intermédiaire de ces confrontations, de rappeler les véritables fondements populaires de la musique savante.

Vaste démarche, qui consiste en une sorte d’archéologie de cette musique savante vers ses réelles sources, et qui tend à dépasser la traditionnelle dichotomie qu’on se plaît en général, à prétendre entre ces deux pôles. Finalement, la démarche de Lazarevitch, qui s’inspire volontairement du musicologue français Antoine Geoffroy-Dechaume (ci-contre : l’un des acteurs essentiels de la redécouverte des corpus de musique ancienne). Ici donc, par l’épreuve des faits (dans un geste qui n’a jamais rien de dogmatique), non seulement l’idée d’une étanchéité tombe, mais de surcroît, ce qui résulte du geste, déjoue l’impasse d’un contresens construit avec le temps, à propos de la musique occidentale.

Cette idée, ici battue en brèche, repose sur l’illusion d’une élaboration ex nihilo de la musique savante au Moyen Âge. Or ce qu’apprend la confrontation aux réels canons de cette lente élaboration (avec l’apparition progressive du compositeur), c’est que l’une des sources organiques de cette élaboration demeure bien l’ensemble des musiques traditionnelles paysannes et plus tard, urbaines. Sans demeurer donc en surplomb d’une démonstration théorique, les mises en perspectives opérées par François Lazarevitch avec ses Musiciens de Saint-Julien permettent en fin de compte de restituer à cette musique savante (dont l’apparition dans l’histoire demeure l’une des caractéristiques de l’histoire de la musique occidentale) son épaisseur même, et de distinguer en son sein ces harmoniques traditionnelles et populaires à l’écoute desquelles nous remet cette démarche. On le comprend, la démarche consiste dès lors non pas à confronter les deux répertoires dans le sens d’une quelconque opposition, mais bien au contraire, à atteindre ce point où les deux catégories révèlent une plénitude effective.

C’est dire l’importance considérable de ce qui est pratiqué par François Lazarevitch, encore une fois au-delà même du plaisir qu’on peut prendre à ses enregistrements (plaisir réel, je l’ai dit, délice permanent). Il s’agit effectivement de révéler la plénitude d’un tournant, là où les musiques dites anciennes ont débouché sur les canons du baroque (via le moment de la « Renaissance », dont le statut historique en musique est problématique en soi, mais ça c’est une autre histoire) et où, moyennant une évolution qui vient de loin mais qui finalement se déroule assez rapidement au tournant des XVe et XVIe siècles, apparaît la musique savante qui en effet cherche à se distinguer de ses origines, mais qui demeure néanmoins marquées par ces origines. C’est en fait cette tension autant que cette intrication que cherche à montrer François Lazarevitch et que plus exactement, il donne à entendre dans ses différents programmes.

Et quand on se donne les moyens de ce genre de mise en perspective, la sensation est forte. Comme en ce premier concert du 15 mars dernier : entendre ces airs de danses dans le sillage du concerto de Telemann, donnait à cette question d’inspiration, d’imprégnation du compositeur à partie de ces sources, l’allure d’une cohésion particulière, comme si finalement était restitué à cette musique son intime relief, comme on le retrouve au centuple dans l’enregistrement de 2023. Le public parisien de la Salle Gaveau était à l’unisson de cette restitution, frappant des pieds, dodelinant, enthousiaste et conscient d’assister là à quelque chose qui dépasse le spectacle. François Lazarevitch prend la parole régulièrement, expliquant, donnant sens et perspective justement aux enchaînements. « On me dira : « Pourquoi interpréter une mélodie traditionnelle serbe après un concerto de Vivaldi ? »- « Eh bien, parce que » » Le musicien est volontiers enjoué, mais d’un sérieux consommé ; il sait que cette salle est sous le charme de vingt ans de réalisations, dont en cette journée il s’agit de donner en somme le goût, autant que le discours de la méthode.

Mais le combat est gagné, si combat il y eut : le travail accompli par les Musiciens de Saint-Julien en vingt ans d’existence, est considérable. Les programmes et les concerts se sont enchaînés, et les enregistrements se sont multipliés (on en est aujourd’hui à près de 22 titres, chez Alpha Classics. Et la formation s’est élargie en un véritable projet pédagogique et de transmission au sens fort de ces termes. Une « Académie des Musiciens de Saint-Julien » a vu le jour, associée au Conservatoire Arthur Honegger du Havre, où enseigne François Lazarevitch, suscitant des stages de formation, offrant en matière de musiques traditionnelles et baroques une référence et un repère de dimension internationale. C’est là que s’opère la transmission d’un savoir-faire acquis par le noyau initial avec lequel Lazarevitch a fondé son orchestre, venant essaimer par la suite, suscitant des vocations et une activité sans cesse renouvelée. Ce pari gagné de la transmission des savoir-faire n’as pas épuisé néanmoins une conception élargie de la transmission justement : de l’édition de partition originales des répertoires baroques et traditionnels pratiqués (de la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles aux corpus irlandais et anglais enregistrés à l’occasion des programmes The High Road tu Kilkenny, For ever Fortune ou The Queen’s delight) aux nombreuses masterclasses et conférences organisées par la formation, l’activité des Musiciens de Saint-Julien et François Lazarevitch peut donner le tournis, mais tout cela a un sens, un haut sens nommé partage, expertise, diffusion. Ce ressort pédagogique fait l’honneur de cet orchestre et de ce musicien, et donne le la : le savoir accumulé grâce à des recherches incessantes, l’excellence atteinte dans la concrétisation de programmes et d’enregistrements de référence, tout cela n’est pas conçu pour être thésaurisé ou alimenter je ne sais quelle position d’autorité. Non, François Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien conçoivent le partage de la musique en un singulier pluriel, une volonté de vivre la musique du passé selon une aventure collective faite de joie et de connaissance. Et c’est au tour du public français aujourd’hui, de dire combien la présence de cette formation depuis vingt ans maintenant au sein du paysage des musiques baroque et ancienne, est un honneur. Une présence qui complète l’époque assez hallucinante que vit aujourd’hui la musique en France, du fait de toute une nouvelle génération de musiciens de talent, dont je ne cesserai de dire qu’ils témoignent de la qualité de l’enseignement musical pratiqué au plus haut niveau, mais aussi de cette volonté de partage justement (voir tout ce que j’ai pu déjà écrire à propos du Consort et de tous ces autres musiciens qui font vivre la musique dite classique en France aujourd’hui).

DÉCOUVREUR INLASSABLE

On le devine aisément : quand on choisit cette voie qu’on pourrait dire « heuristique » de la pratique de répertoires que l’on conçoit pour soi-même comme en grande partie à reconstruire, le travail de recherche musicologique est central. Comme je l’ai dit en particulier pour Le Consort et les jeunes musiciens qui gravitent autour de sa mouvance, c’est peut-être là que se vérifie de la manière la plus éclatante, que la transmission de la première génération des « baroqueux » a réellement opéré. Car ce que finalement ils ont su transmettre par leur seul exemple, c’est cette soif de connaissance, qui passe par la recherche et par le questionnement permanent sur les répertoires (leurs limites et leurs définitions), l’art de l’interprétation et l’horizon de la meilleure compréhension de ces musiques si éloignées de nous dans le temps. À propos de ceux qui ont emboîté le pas à ces glorieux aînés qui ont su montrer la voie (les Gardiner, Pinnock, Koopman etc.), il ne faut donc pas s’étonner s’ils sont à même, factuellement, de faire évoluer tout comme la première génération baroqueuse l’a fait, la connaissance que nous avons donc de ces répertoires.

Agrandissement : Illustration 9

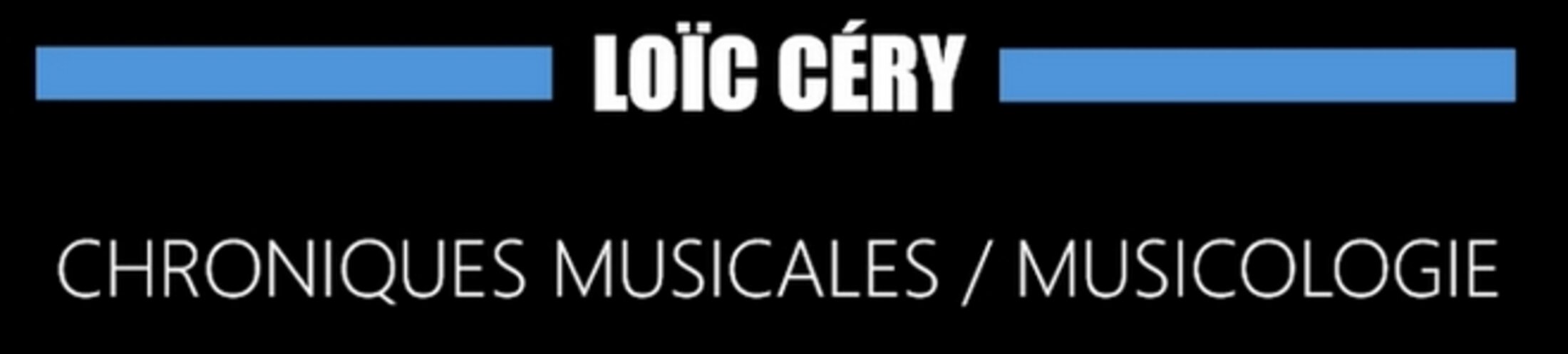

La plupart des enregistrements de François Lazarevitch est de cet ordre : des corpus enregistrés pour la première fois, découverts souvent dans le sillage des Musiciens de Saint-Julien, ou comme ce fut le cas dans le cadre de ces deux concerts de mars, lancement exclusif du tout dernier d’entre eux, premier enregistrement mondial de pièces pour flûte de Marin Marais récemment découvertes à la faveur d’une vente aux enchères de partitions anciennes. On se rend compte de l’importance de la révélation de ce nouveau corpus, puisque le compositeur si associé au répertoire pour viole de gambe, et dont on ignorait en fait à ce jour, qu’il avait écrit pour flûte.

Ces partitions découvertes en 2023 trouvent donc là une réelle « naissance » par l’intermédiaire de leur premier enregistrement. Mise en vente exclusive, avant la date de la sortie, à Gaveau lors des deux concerts de mars. Et grand bonheur de découvrir ces inflexions qu’on ne connaissait pas, à la flûte, de cet illustre musicien de la cour de Louis XIV, qui avait fait l’objet du chef-d’œuvre de Pascal Quignard, Tous les matins du monde.

Les découvertes, c’est aussi celle de la richesse des répertoires de musiques traditionnelles irlandaise, écossaise et irlandaise, auxquelles les Musiciens de Saint-Julien avaient déjà consacré plusieurs albums que j’ai cité plus haut.

Agrandissement : Illustration 10

Alors quand à la faveur du second concert, ces répertoires absolument délicieux sont donnés sur scène, le public s’enflamme (toutes proportions gardées, on est quand même à la salle Gaveau). Accompagnés de Fiona McGown, Robert Getchell, Enea Sorini, Ida Meidell-Blylod & David Lombardi, Les Musiciens de Saint-Julien interprètent cette musique avec un soin et un brio admirables, et un plaisir communiquable. Et puis le danseur de claquettes traditionnelles irlandaises Nic Gareiss, achevait d’enchanter l’assistance, sous le charme de cette musique de la vie des hommes et femmes de ces contrées, souvent des musiques à boire ou chants plus mélancoliques. Toute la gamme de cette vie des peuples d’Irlande et d’Écosse en somme, à travers cette musique qui est aussi une trace mémorielle. Qu’une formation d’une telle qualité soit à même de transmettre ces styles si anciens et si vivants quand ils sont entendus (à tel point qu’on pourrait croire qu’ils viennent d’être élaborés), en dit long sur cette sacro-sainte transmission, quand elle assumée par des musiciens qui visent aussi à mettre sur pied une sorte de mémorial de la musique dans son intégralité.

Par conséquent l’ambiance même de ces deux concerts d’une exceptionnelle beauté, était celle de la continuation d’un mouvement commencé il y a vingt ans de cela. Dans la vibration des chants, des danses et des formes dans leur diversité, François Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien accomplissent depuis des années le sacerdoce de ranimer la musique des femmes et des hommes, la musique des terres où l’on vit, où l’on danse, où l’on fait de la musique de tout temps pour exprimer l’élan vital. Merci à tous ces musiciens d’être les passeurs d’une mémoire de l'art.