À se fier à la couverture abondante et plus que légitime de France Musique (annonces, interview de Julia Fischer dans la Matinale et évidemment retransmission en direct comme il se doit pour les concerts de l’Auditorium sur la chaîne), le concert d’ouverture de la saison musicale de l’Auditorium de Radio France le 12 septembre dernier, était l’un des plus attendus de la rentrée parisienne. Et pour cause : accueillir Julia Fischer c’est aujourd’hui donner accès à l’une des plus grandes violonistes au monde, et à mes yeux, la plus accomplie de la belle triade féminine qu’elle forme au plus haut niveau depuis quelques années avec Hilary Hahn et Janine Jansen. Quand on ajoute à ces noms déjà impressionnants ceux de Lisa Batiashvili (parfois timorée), d’Isabelle Faust (parfois décevante) et de Vilde Frang (en résidence à Radio France) entre autres, on réalise que le « renouvellement » générationnel de la scène violonistique féminine s’est bel et bien opéré, depuis Anne-Sophie Mutter et Viktoria Mullova.

Un concert annonciateur d’ailleurs du dixième anniversaire, en novembre, de la création au sein de la Maison de la Radio (désormais « Maison de la Radio et de la Musique »), de cet écrin exceptionnel en tous points qu’est l’Auditorium, inauguré en novembre 2014 on s’en souvient, en lieu et place des studios 102 et 103.

Agrandissement : Illustration 2

L’acoustique exceptionnelle, l’ambiance chaleureuse du lieu au cœur de Radio France, ont généré une fréquentation impressionnante depuis dix ans, à l’image de ces quelques mois qui, alors, on totalement bouleversé le visage du Paris musical. Car on n’oublie pas que quelques mois après l’Auditorium de Radio France, c’était au tour de la Philharmonie de Paris d’être inaugurée en janvier 2015 (dans les conditions rocambolesques que l’on sait et qu’il est inutile de rappeler). Le résultat est là : pour l’une des capitales naguère les plus sous-dotées en matière d’équipements musicaux et de salles de concerts, Paris est passé à l’une des plus enviées aujourd’hui, avec le véritable pôle magique de La Villette, sa Philharmonie et sa Cité de la Musique (dite « Philharmonie 2 »), cet Auditorium, le Théâtre des Champs-Élysées, sans oublier les quelques salles « secondaires » où chaque saison, la musique dite « classique » tient ses promesses de programmations toujours riches – et donc aujourd’hui vraiment à la hauteur de la vie musicale française. Les problèmes n’ont pas disparu pour autant, parmi lesquels le sempiternel défi de rajeunissement du public. Bref.

Le concert du jeudi 12 septembre constituait la rentrée de l’orchestre national de France (l’un des deux résidents de la Maison, avec l’orchestre philharmonique de Radio France, qui démarrait sa saison le lendemain même, vendredi 13), sous la direction de son chef attitré, Cristian Macelaru, dont c’est la dernière saison à la tête de la phalange. Pour commencer, un Concerto pour violon de Brahms d’une puissance singulière, du fait notamment de ce jeu à la fois « nerveux » et précis, caractéristique de Julia Fischer qui, depuis quelques années, confirme qu’elle a su réussir cet alliage en fait beaucoup plus compliqué et rare qu’on ne le croit, quand il s’agit de le tenir sur la distance de toute une carrière. Le problème, courant, réside en ceci, constat imparable : les violonistes au jeu initialement caractérisé par une certaine nervosité des attaques et des accents, se voient au fil du temps en quelque façon desservis par cet aspect, au détriment de l’indispensable précision de l’énonciation. Je dis là non pas une généralité, mais un fait qu’il est aisé de vérifier en se fondant sur l’évolution de leurs enregistrements ou de leurs concerts. En moyenne, la « nervosité » (au sens du caractère, et d’une vivacité particulière de l’archet) en vient à s’accentuer et à chercher son havre, et c’est souvent aux dépens de la précision, dont le moindre flottement est si facilement repérable au violon.

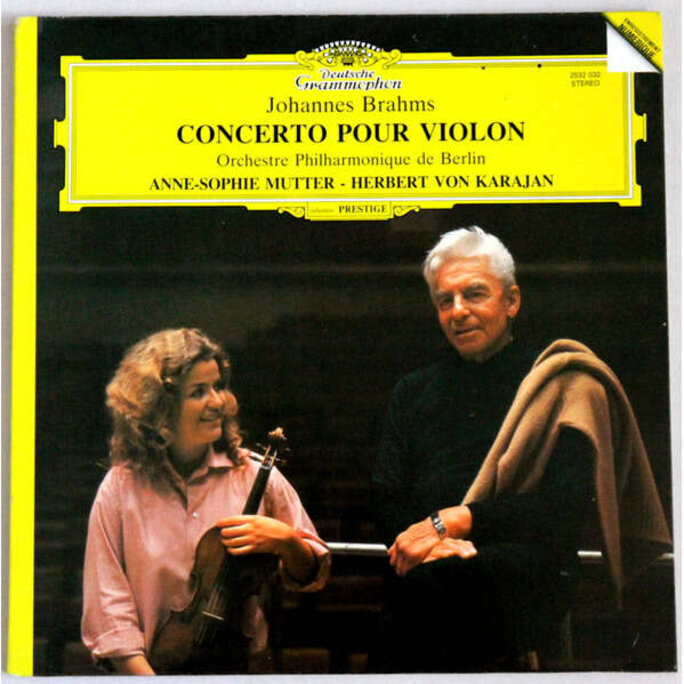

Même avec l’admiration considérable que j’ai eu pour les débuts de la carrière d’Anne-Sophie Mutter (elle qui fut d’ailleurs l’une des plus éminentes interprètes du concerto de Brahms dans sa période d’avec Karajan), et même si je goûte jusqu’à l’âpreté de son jeu dans les Sonates pour violon et piano de Beethoven, l’évolution générale de son jeu témoigne selon moi de cette perte(voir ses récentes minauderies dans les concertos de Mozart, alors qu’elle en était l’une des meilleures interprètes dans son adolescence) – là où certains verront donc un gain, et ils n’auront pas tort, en matière de ce « nerf » dominant, mais qui en vient à être envahissant. Car sauf à créer d’emblée son propre style où l’énergie demeure rectrice de tout le reste (je pense en particulier à Gidon Kremer), quand une telle évolution privilégie un pôle au détriment d’un autre, c’est qu’en effet on aura perdu en équilibre, sans prendre garde à un excès, un dosage mal maîtrisé. Chez Julia Fischer rien de tel au contraire, et si dans son interview donnée le jour même dans la Matinale de Jean-Baptiste Urbain sur France Musique, en se réécoutant dans le Brahms quelques années auparavant, elle espérait être aujourd’hui « plus calme », c’est en fait le contraire qui s’est produit, mais justement sans aucun accroc à la sacro-sainte précision. Qui, chez Brahms ou les autres romantiques, est si indispensable à la juste énonciation des fluctuations d’ambiances et de couleurs dont les concertos pour violon sont peut-être en musique le terrain le plus varié et le plus riche.

Une exécution telle de la partition de 1878 conçue tout entière par Brahms pour la virtuosité de son ami Joseph Joachim, met certainement l’auditeur (comme le public de l’autre soir à l’Auditorium) au cœur de ces noces inextricables de l’énergie vitale et du lyrisme expressif que projette ce concerto miraculeux. Réunissant en son sein l’ensemble des qualités expressives du concerto pour violon d’essence romantique, le concerto de Brahms se trouve sous les doigts et l’archet de Julia Fischer, magnifié en sa quintessence, comme il avait pu l’être naguère par David Oistrakh ou Nathan Milstein, ou plus récemment par Maxim Vengerov, Vadim Repin, Hilary Hahn ou Gil Shaham. Et quant à la répartition savante de cette énergie intrinsèque que la violoniste parvient à insuffler à la moindre de ses attaques (tout à tour déclamatoire dans cette longue péroraison qu’est l’allegro initial, élégiaque à souhait dans la splendide cantilène de l’adagio, et péremptoire dans les accents tziganes de l’allegro giocoso final), il suffit de se reporter à l’entrée en scène de l’instrument dans le premier mouvement, pour comprendre comment tout cela se négocie. Dans le corpus des cinq ou six grands concertos pour violon, l’introduction orchestrale du Brahms est l’une des plus longues, offrant un généreux lever de rideau qui va lui-même se clôturer par un trait de pure vigueur qui confirme qu’on est ici en territoire d’éminente théâtralité. Je me plais à penser que c’est cette touche finale de théâtralisation de cette introduction qu’il faut prendre en compte, solidairement avec l’entrée du soliste, pour bien en apprécier le « panache » incomparable. Et dans l’interprétation de Julia Fischer, plus que jamais ce relais dramatique ménagé entre la fine pointe de l’introduction orchestrale (avec cette répétition, pas moins de 18 fois par les violons, de ce motif de doubles croches LA-SOL-FA-MI) et l’entrée du soliste se retrouve utilisé comme tremplin dynamique. Je propose, pour y être réellement attentif et pour s’en rendre compte pour de bon, de comparer deux entrées en scène fameuses dans le concerto de Brahms, par Oistrakh et Perlman. Chacun d’eux ménagent l’énergie en question différemment dans les deux premières mesures de l’entrée du soliste, le socle de de cette entrée se jouant dans la première mesure, lue avec deux nuances différentes. Oistrakh choisit de s’appesantir légèrement sur le MI après le RÉ Forte, alors que Perlman semble plus proche de la partition elle-même, accentuant sur le RÉ, sans s’attarder sur le MI :

Julia Fischer quant à elle, manifeste une sorte de surcroît de nervosité, en diminuant légèrement la valeur du RÉ initial (respectant la noire, mais comme abolissant la double croche en l’accélérant notablement) :

Ce petit détail d’une attaque initiale, cela s’entend quand on s’y rend attentif pour être habitué à ce que représente ce point « névralgique » de l’entrée du soliste, en cette introduction « théâtralisée », pour le redire. Et le détail, il faut le souligner, est à l’avenant de l’attitude d’éveil de la violoniste tout au long de l’œuvre, éveil d’intensité où elle se plaît à ménager les attaques mais aussi les fins de phrases, de ce surcroît énergétique qui rappelle d’ailleurs Gidon Kremer (dans son premier enregistrement du concerto avec Karajan et le Philharmonique de Berlin en 1976, où on ne s’étonnera pas de retrouver la même option du « ré nerveux » justement – alors même que dans son deuxième enregistrement avec Bernstein et le Philharmonique de Vienne en 1982, l’attaque est devenue plus conforme à la partition, comme chez Perlman).

Alors oui, à cette pulsation constante du cœur et de la sensibilité, le public chavire, bien sûr : se redresse, est enchanté par le chant comme par le geste sculptural d’une musicienne qui en effet taille dans le timbre et la mélodie pour livrer une version sur-intense et d’une précision remarquable. Suivie en cela par un ONF revigoré, où il faut savoir saluer pour l’adagio, le prodige de la hautboïste solo, Mathilde Lebert, longuement applaudie pour un jeu tout en douceur, suavité et couleur automnale.

En matière de rappels, Julia Fischer a suscité un tel enthousiasme qu’elle gratifia le public de deux bis aussi époustouflants l’un et l’autre : la Sarabande de la Partita N° 2 en ré mineur de Bach et le 13e Caprice de Paganini (le fameux « rire du diable »). Un ravissement, deux moments hors du temps qui permettent de mesurer l’amplitude de la musicalité de cette violoniste, au-delà de la seule virtuosité.

En seconde partie de programme la Symphonie N° 2 de l’injustement méconnu Elsa Barraine directrice de la musique à Radio France dans les années cinquante / soixante, résistante et compositrice dont l’œuvre reste à découvrir (ses autres symphonies doivent être, dit-on, enregistrées prochainement par l’ONF et Mecelaru). Ici, une symphonie tout en évocation de la guerre à venir et qui, en 1938, est tout empreinte surtout de Chostakovitch.

Et puis pour finir, des Images de Debussy parfaitement exécutées, mais j’avoue ne pas avoir beaucoup à en dire (cela fait partie des œuvres de Debussy qui ne m’évoque qu’un profond ennui, pourquoi le cacher).

Une entrée en matière de grande classe pour l’ONF, à la proue d’une saison qui s’annonce palpitante.