À l'image du présent billet, mes chroniques musicales seront dorénavant publiées à la fois ici et sur mon site spécifiquement musical, loiccery-musique.com qui regroupe désormais l'ensemble de mes chroniques de concerts, d'enregistrements et autres analyses musicologiques. Ainsi, la présente chronique est à retrouver sur le site, à cette adresse.

__________________________________________________________

Alors que la saison parisienne des concerts s’achève en juin, on en vient immanquablement et à regret vers avril, déjà au réflexe bien prévisible du « bilan ». Et il est vrai que cette saison fut incontestablement très riche et dense en merveilles, au moment même où, fin 2024, on célébrait la création, voilà une dizaine d’années de cela, des deux « outils » qui ont incontestablement transformé la vie musicale à Paris et qui ont vu son éclat redoubler. Car en 2014 et 2015, c’était coup sur coup le grand auditorium qui voyait le jour à la Maison de la Radio, puis rien de moins que la Philharmonie de Paris, deux infrastructures qui ont décuplé le volume et rehaussé sensiblement la qualité d’une programmation devenue depuis l’une des meilleures au monde. En suivant une telle saison (et en ce qui me concerne, en sélectionnant soigneusement les concerts), on est parfois confronté au joyau inattendu, au moment inouï qu’on ne pouvait pas prévoir, mais sachant par avance le frisson qui jamais ne s’annonce, devant une interprétation où tout est comblé, l’intelligence comme la sensibilité, l’émotion comme la lucidité. Alors oui, on guette ces moments, en tentant de tromper leur imprévisibilité par le jeu des pronostics, comme en un sport de la splendeur recherchée. Mais parfois même les attentes les plus ferventes sont dépassées. Quand c’est le cas, personnellement la commotion est si forte qu’il m’est impossible d’en rendre compte dans l’immédiat, par une recension en bonne et due forme. Il faut attendre, laisser passer le choc et ses ondes répétées.

Car pour être à même de parler d’une telle merveille, d’un moment où le temps lui-même a été suspendu, je crois fondamentalement qu’il faut prendre ne serait-ce que ce recul qui permet d’argumenter. À défaut de quoi, en tout cas en ce qui me concerne, on risque d’être uniquement dans le dithyrambe, cette ivresse élogieuse non maîtrisée et finalement inutile. Comme un vin précieux qui doit être décanté, je crois utile dans ce cas de figure, pour moi-même et pour ce que je peux expliquer, de laisser le temps séparer les sédiments du pur enthousiasme, de la fine liqueur de l’analyse.

Voilà presque quinze jours qui se sont écoulés depuis cette soirée du 9 avril mémorable entre toutes où, à la Philharmonie de Paris, la Messe en si de Bach, l’un des sommets les plus imposants de l’esprit et de l’art, était donnée sous la direction de Klaus Mäkelä à la tête de l’orchestre de Paris, du chœur d’Astrée et du chœur de l’orchestre de Paris. Et me voilà seulement deux semaines après cette déflagration de beauté et de grandeur, à même d’en parler, passé le choc. Même si je m’attendais à quelque chose de marquant, jamais je n’aurais pu imaginer un tel niveau, ni d’ailleurs le public de la Philharmonie, en standing ovation et vingt minutes de rappels après ce moment unique. Disons le net : si, dans une hypothèse d’école horrible, Klaus Mäkelä devait quitter ses fonctions à Paris demain matin, on retiendrait quelques moments forts mais pour sûr, deux sommets : une Neuvième de Beethoven d’anthologie en mai 2024, et cette Messe en si de Bach d’avril 2025. Quand un chef (de cet âge surtout) laisse de tels repères dans son sillage, nul doute qu’on peut considérer qu’il a franchi un palier dans sa carrière, et que dans la mémoire de l’orchestre de Paris, aussi vrai que le passage de Christoph Eschenbach est encore tangible aujourd’hui, sa trace sera durable et considérable, auprès des musiciens comme auprès du public. Alors comme en hommage à ce moment inoubliable, je voudrais en deux temps dire les raisons d’admirer ce qui s’est accompli là d’excellence et de ferveur.

Effectifs, dispositif, décorum : du bon usage et du vrai dosage

Puisqu’il est souhaitable en territoire de densité, de procéder comme par cercles concentriques pour se rapprocher graduellement du centre, je dois commencer par un constat qu’on pourrait croire de pure forme, quand en fait il tient aussi au fond : ce concert innovait déjà par son apparence. En adoptant un dispositif instrumental rare, Klaus Mäkelä n’a pas recherché l’originalité, mais une adéquation entre ce dispositif formel avec son approche musical elle-même. Il s’agissait aussi, on doit le constater, d’une adéquation avec le rôle à la fois musical et symbolique essentiel que jouent les instruments à vents dans cette messe. Ainsi, il avait choisi ce soir-là, de procéder selon un agencement très ancien parfois pratiqué à l’époque de Bach justement, où les deux flûtes et les deux hautbois, sont placés au premier rang au centre, juste devant le chef. Manière de mettre en exergue leur sonorité, de la faire ressortir dès le deuxième moment du Kyrie (et pour bien d’autres moments de la partition). Insistons : aucune fantaisie dans cette disposition, mais un imperium de relief sonore – et on sait que Mäkelä est en général très soucieux de l’aspect acoustique, d’autant plus qu’à la Philharmonie de Paris, il est servi par les qualités sonores rares de la grande salle Pierre Boulez. On était frappé dès lors par ce relief qui guidait aussi (en tout cas c’est ainsi que je l’ai ressenti) vers une herméneutique de ce chef-d’œuvre, où la grammaire instrumentale tient une place déterminante et où, pour le redire, les flûtes et hautbois en particulier tiennent ce rôle clé dans la liturgie.

Autre détail formel (« c’est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup ») : le protocole – parfois pratiqué – de l’entrée ponctuelle des solistes sur le devant de la scène, et patientant le reste du temps de part et d’autre de l’orchestre. Ce qu’on pourrait croire quelque peu « opératique » dans ce dispositif a au contraire la vertu d’un renforcement de la dévotion inhérente à la messe, et je pense là à une nuance de réserve voire d’humilité. En somme, Klaus Mäkelä avait soigné ce soir-là le décorum de la messe, sans attribuer à ce terme sa nuance péjorative, et en l’envisageant dans le sens positif d’une valorisation de la musique elle-même, objet sacramentel placé au milieu du rite de transcendance.

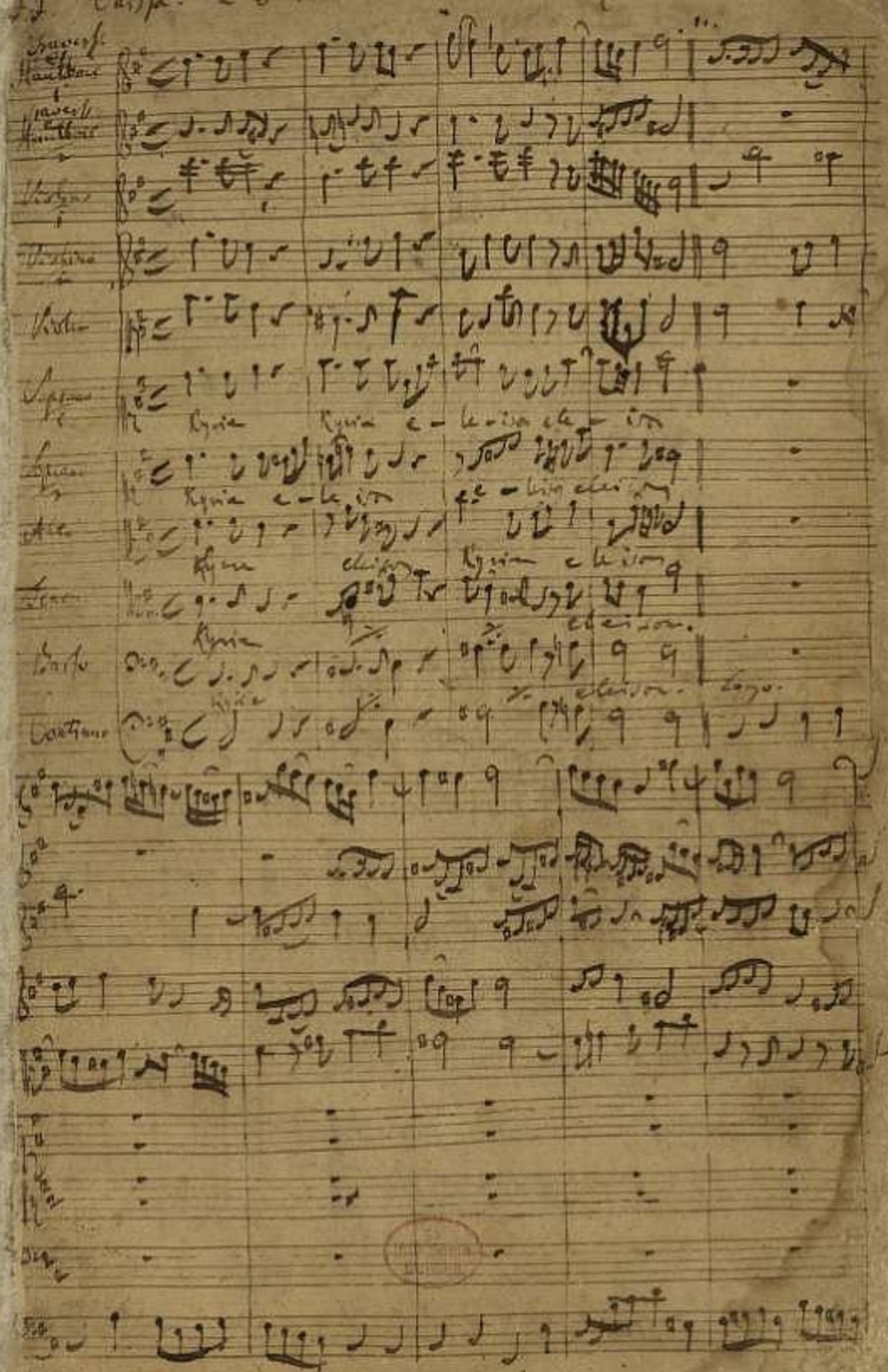

Le versant le plus déterminant par ailleurs dans ce champ de la pure forme, celui des effectifs, avait été lui aussi excellemment pensé par le chef. Ne nous voilons pas la face : cette Messe en si par Klaus Mäkelä était d’inspiration ouvertement baroqueuse, là-dessus, aucun doute, et il ne faut voir ici aucun manifeste tapageur, mais seulement une option interprétative clairement assumée, et dans les meilleures proportions, j’y reviendrai. Pour les effectifs déjà, on était là dans la mesure : non pas dans cette surenchère anorexique où tant de suiveurs du modèle se perdent et souvent se ridiculisent, mais bien dans le dosage le mieux pensé. Un orchestre significatif sans être envahissant, imaginé pour une juste projection des nuances – et cela, on devait le ressentir dès les premières notes du Kyrie, non pas tonitruantes, mais marquantes dans la mesure même de leur agencement. Des effectifs qui, du coté choral, confirmaient la visée d’une excellence baroque avec le chœur du Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm dirigé ici avec une subtilité désarmante par Richard Wilberforce. Et puis, surprise du chef, ne voilà-t-il pas qu’on se voyait gratifié d’un renforcement notable des effectifs du chœur, par l’entrée en scène dans le Sanctus, des jeunes du chœur de l’orchestre de Paris. Merveille que ce regain, au moment même de l’un des sommets d’émotion de cette messe, quand l’écriture elle-même incarne la prière et l’inclination devant la gloire de Dieu, comme une tête qui s’incline progressivement et des mains qui se joignent – en un mouvement descendant qui ici, se pare d’une ferveur forte et simple à la fois et en cela poignante : « Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ». Les éléments formels en somme venaient soutenir une inspiration également marquée du double sceau de l’équilibre et de la puissance expressive, au point qu’on pouvait légitimement ressentir cette version du chef-d’œuvre de Bach comme un accomplissement où tout, résolument, côtoyait la perfection.

Je me ressens par conséquent l’obligation de dire, en lisière de mon propos, une double impression, à lecture que j’ai faite de deux critiques diamétralement opposées, de cette merveille. Une double impression qui me ramène à deux questions : celle de la conception même de la critique de concert, et celle du rapport général à Klaus Mäkelä. Joie d’abord, de trouver dans Oliryx, une analyse soignée de la part d’Olga Szymczyk qui prend la peine de détailler l’approche méticuleuse entre toutes, de la lecture de la messe, engagée par le chef – et ce n’est pas parce que je partage au centuple l’enthousiasme exprimé là, que je souligne la qualité de cette critique : selon moi, une vraie critique est de cet ordre, à savoir qu’elle repose sur une réelle argumentation, une description attentive de ce qui a été entendu, avant d’émettre un jugement esthétique dès lors fondé. Toute autre approche relève à mes yeux d’une pratique éminemment frivole et dérisoire de ce qu’on croit être de la critique, et qui n’est tout au plus qu’un bavardage de comptoir. Mon but n’est donc pas la polémique, mais la citation à visée d’exemple de cette veine dérisoire, quand je dirai ici l’autre face de mon impression : ma consternation profonde devant les quelques propos tenus par un autre « critique » (qui en fait n’en est pas un) à propos de ce concert – un court texte que je ne donnerai pas ici en lien et dont je préfère taire soigneusement la référence. Ma consternation ne s’attachera pas à la prétendue critique elle-même, qui est concrètement vide, et qui donc annule d’emblée toute contestation : on ne peut pas contester ce qui ne s’articule sur rien, et illustre ce modèle du jugement à l’emporte-pièce qui est le contraire même de la critique à proprement parler. Non, ma consternation se rapporte à un fait que j’avais pour ma part déjà été conduit à souligner par le passé à propos de Klaus Mäkelä : l’aigreur toute particulière qui se déploie à son encontre, sur la seule considération de ce qu’il est et en particulier, en considération de sa jeunesse. Tout dans ces quelques lignes, suinte la malveillance gratuite envers ce chef qui continue d’agacer certains, sans doute froissés das leur idiosyncrasie, par le succès insolent de ce chef qui, à 29 ans, a déjà tant accompli sur son passage, et que désormais les orchestres du monde entier s’arrachent à coups de contrats concurrentiels (je rappelle qu’actuellement, il est à la fois chef et directeur musical de l’orchestre de Paris, chef de l’orchestre d’Oslo, directeur musical de l’orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam avec qui il commencera son contrat en 2026, et il a été nommé par ailleurs chef de l’orchestre philharmonique de Chicago). Du jamais vu à cet âge. Une reconnaissance mondiale du talent inouï de ce chef. Mais voilà (et le fait m’importe considérablement) : quand en 2020 on se retrouve nommé à 25 ans chef attitré de l’orchestre de Paris, cela ne fait pas que des admirateurs, mais cela suscite aussi dans son sillage, une jalousie intense, durable et insistante, redondante dans son expression prévisible et irréductible parce que profonde. C’est là un fait qu’il ne faut pas négliger, et qui constitue même selon moi une réalité sociologique du monde de la musique dite classique : le rapport paradoxal à la jeunesse, souvent adulée et tout aussi souvent jalousée. Le texte en question (qui restera donc ici fantôme dans son identité), dans ses présupposés et son esprit, relève de ce jugement préconçu – au point qu’on se demande quel intérêt peut avoir quelqu’un qui a déjà son idée sur un chef, d’aller écouter une production placée sous sa direction. Il faut croire que le plaisir de dénigrer est trop fort (le frisson égotique de s’attaquer à qui, pourtant, n’aura cure ni même connaissance de vos pauvres lignes), mais qui débouche surtout sur l’illustration assez pitoyable de la persistance d’une aigreur résolument indépassable, circulaire et itérative. Ceci ne peut pas être accepté en lieu et place d’une critique : cela se nomme une supercherie, fondée sur un préjugé. Je tiens à en dénoncer la nature, même si je choisis de ne pas nommer le crétin en question. Avant d’en revenir au suprême équilibre de cette version de la Messe en si, qui m’importe avant tout et que j’entends argumenter dans un commentaire que je ne voudrais pas vain.

Une Messe en si en plénitude

Agrandissement : Illustration 3

Quand on est à même de demeurer dans cet équilibre de bout en bout d’un concert, quand on ne transforme jamais la ferveur musicale en une tension faite d’« effets » éphémères, on est concrètement à même de livrer une interprétation de référence – et en cela, le concert du 9 avril était digne d’un enregistrement pérenne. Dès l’amorce du Kyrie, on comprenait d’emblée qu’on assisterait à une Messe en si mémorable par la force même de son énonciation. En ce qui me concerne, je le ressentais très profondément, ayant pris l’habitude depuis quelques années, de considérer cette amorce, ces premières mesures si frappantes, comme une sorte de « test » décisif de ce que pourra être justement cette énonciation pour tout le reste de la messe. Mes paramètres sont en l’occurrence le souffle avec lequel ces premières mesures sont abordées en termes de volume orchestral, de clarté de l’harmonie chorale (conçue par Bach pour frapper l’auditoire d’emblée, de la supplique adressée par l’humanité : « Prends pitié ») et d’une ouverture progressive et singulière, à propos de laquelle je crois, je dois m’expliquer.

Agrandissement : Illustration 4

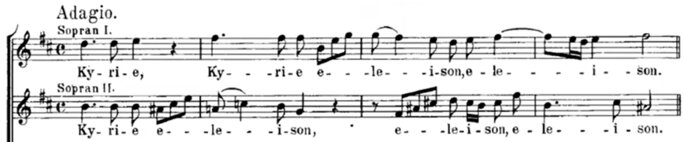

Mais dire avant tout que résolument, ce soir-là, tout était au rendez-vous de cette introduction fondamentale, de ce socle à double vocation, sacrée et humaine. Le volume orchestral, à la fois aérien (l’adresse céleste) et terrien (le cri d’une humanité souffrante) frappait le public par sa force (on le ressentait physiquement, après le silence total attendu par Mäkelä comme à son habitude pour commencer) : une déflagration se faisait entendre là que forcément on garde en mémoire « longtemps, longtemps, après que » les émois ont disparu. L’harmonie chorale quant à elle, était ici si bien mise en valeur que d’emblée je me suis dit qu’en comprenant le soin mis à transmettre l’infini génie de l’écriture en jeu, on était à même d’en comprendre la grammaire. Quand donc d’entrée de jeu, on est face à cette symbiose entre l’interprétation et le sens, on sait, sans risque de se tromper, que la substance sera là, de cette œuvre d’adéquation entre le message liturgique et la musique. Mäkelä donc, faisait ressentir en cette entrée du Kyrie, ce trésor d’une écriture ascendante (la montée de la prière, en trois paliers trinitaires : trois triolets de croches), avant que l’ensemble des cinq registres du chœur s’harmonisent dans cette ouverture que je disais, dans la quinte finale de la phrase : « son » (de « eleison ») – ci-dessous les deux entrées de sopranos :

Agrandissement : Illustration 5

Eh bien ce socle de ferveur liturgique et musicale, cette intelligence d’une écriture où le symbole ne cessera d’avoir sa place tout au long des deux heures de la messe, étaient donnés ce soir-là comme des repères rendus tangibles par la clarté de l’exécution.

Et (comment s’en étonner ?) toute la messe était de cet acabit, alliage rare de minutie, de ferveur et de puissance expressive. Depuis que sur Paris s’est étendue pour quelques années la trace de l’école finlandaise de direction de Jorma Panula, avec ses deux poulains que sont Mäkelä et Mikko Franck, on a appris, je crois, à reconnaître une signature commune, avec cette capacité à décliner les différents pupitres dans leurs singularités respectives, tout en assurant la cohésion d’un collectif. Cette double allégeance à la singularité et à la pluralité était elle aussi un atout concret en ce 9 avril, pour la Messe de Bach. Car quoi de plus précieux en effet que cette caractéristique, dans une musique où tout est liée à la « double écoute » indispensable des différentes voix et de l’ensemble que le contrepoint entremêle certes, mais dont l’un des enjeux déterminants demeure le rapport de la ligne mélodique à la complexité harmonique ? Indéniablement, ceux qui parmi les chefs, ont cette capacité quasi naturelle (car il s’agit ici de l’esprit général de la formation reçue de Panula) à vouer chaque pupitre à sa logique propre tout en liant cette logique à l’architecture générale ont, avec Bach, une longueur d’avance par rapport à tous les autres. L’acuité de ce dialogue entre les lignes et l’ensemble exige de tout chef de savoir maintenir l’équilibre, et cela s’entend.

C’est d’ailleurs le motif qui a pu être décisif dans l’avènement des lectures baroqueuses qui, en dehors du tropisme de surenchère que l’on sait, ont pu atteindre à un moment donné cette quintessence si précieuse, au point que toutes les versions qui suivent doivent se mesurer à son aune. Cette quintessence fut à mon sens atteinte par deux versions enregistrées d’ailleurs à peu près à la même période : celle de 1985 pour Archiv par John Eliot Gardiner à la tête des Baroque Soloits (ci-contre en 2020 à la Philharmonie de Paris) et celle du chef flamand Philippe Herreweghe gravée en 1988 pour Virgin, lui qui devait en enregistrer deux autres versions, une en 1996 (Harmonia mundi, version dotée d’un sérieux problème de prise de son) puis en 2011 pour son propre label Phi, et toujours à la tête du Collegium Vocale Gent (version ci-contre).

Et même si je persiste à trouver le Kyrie bien trop rapide dans ces versions d’Herreweghe et de Gardiner, il est indéniable que parmi les versions d’inspiration baroqueuse, leurs approches demeurent certainement les mieux équilibrées et les plus marquantes de toutes. Mais je dirais qu’à partir de cette quintessence, ces deux chefs ont surtout fixé un modèle, non pas adaptable à volonté, mais dont l’observance est néanmoins susceptible de garantir une épure qui ne grève pas l’expression. Et dans ce cas de Klaus Mäkelä excelle, comme l’illustrait la suite de la Missa brevis, avec un « Christe eleison » tout en dentelles, quand les coups d’archet suivis pour les cordes, du staccato simple au staccato volant alternés avec les liaisons, sculptaient les sonorités orchestrales dans un jeu perlé qui portait les solistes, avant la reprise du Kyrie dans une vaste fugue chorale. Après quoi, le Gloria avait des éclats solaires et des extensions sonores que certains diront dansants quand il s’agit d’une joie sacrée (rien à voir avec cette confusion avec les danses dans laquelle s’était perdu William Christie en 2021 avec les Arts Florissants). Dans « Laudamus te », le violon solo et la basse continue offraient un écrin à Nikola Hillebrand, soprano admirable qui en l’occurrence, remplaçait au pied levé Julia Kleiter.

Les solistes quant à eux, pour donner chorus à l’excellence de cette soirée, était tous irréprochables : est-ce un prodige inexplicable si décidément dans un concert parfait, tout est parfait ? En tout cas, la contralto Wiebke Lehmkuhl témoignait dans « Qui sedes… » sans doute du premier sommet où on pouvait découvrir (je dois avouer que je ne la connaissais pas auparavant) ce qu’elle déploierait dans « Et in unum Dominum » avec la soprano, et plus encore dans son solo de l’« Agnus Dei » dans la 4e partie, et qui était simplement inouï. Dans un Agnus Dei de la Messe en si, en concert, il ne m’a jamais été donné d’entendre quelque chose de ce niveau. Et je le dis plus largement encore, au risque d’être accusé d’exagération : jamais je n’ai entendu une telle contralto. Jamais. Cette voix et cette technique viennent d’ailleurs. Je ne sais pas d’où, mais une telle perfection est à peine humaine. Comment donc cette femme est-elle capable de faire ressentir des nuance pianissimo aussi impensables, comment fait-elle pour lier un tel velouté à une telle puissance, de telles inflexions à une telle élévation ? En France aujourd’hui, j’ai une admiration sans borne pour Lucile Richardot, et quand elle prête sa voix à la Passion selon Saint-Matthieu ou justement la récente Messe en si par Raphaël Pichon, je crie au prodige absolu. C’est dans ce même ordre d’idée que face à Wiebke Lehmkuhl ce soir-là, je ne comprenais même pas dans quelle mesure une telle perfection technique puisse être mise au service d’un tel accomplissement. Il s’agit bien d’une contralto divine, d’une densité inimaginable. Et qui rehaussait encore la merveille de ce concert : certes ses collègues ne déméritaient pas, loin de là, mais dans des registres qu’on connaissait déjà, au meilleur niveau. Ici, avec cette contralto, je le répète, je n’avais jamais entendu une telle maîtrise et un tel usage du registre. Inouï. Simplement inouï. Je cite les mots d’Olga Szymczyk dans sa critique d’Olyrix, histoire de rappeler que je ne suis pas le seul à avoir été sidéré ce soir-là : « Wiebke Lehmkuhl, contre-alto, laisse entendre un timbre d’une densité rare, dont la projection semble se jouer des lois de l’effort, tandis que les aigus, lumineux, viennent en ponctuer l’élan. »

Les grands moments d’exaltation de la liturgie, comme le « Cum Sancto Spiritu » conclusif de la Missa brevis, tenaient sous la direction de Klaus Mäkelä ce quelque chose d’un rayonnement, cette nuance éminemment solaire qui s’était déployée dès le « eleison » du Kyrie. Ce qui soutenait considérablement les déploiements étagés du Credo, en une majesté qui prouvait qu’elle peut aussi s’exprimer en dehors des seules versions classiques de la Messe (voir en particulier Karl Richter et Karajan). Là, Mäkelä savait être un catalyseur d’énergie, tout au service de la joie qui inonde de part en part le Credo, corpus du Symbole de Nicée qui fait la deuxième partie de la Messe en si. La fugue complexe et subtile du « Et resurrexit » éclatait d’une lumière étincelante, qui irradiait le chœur et l’orchestre sous la conduite d’un chef qui comme à son habitude, sculptait les sonorités, et là encore on ressentait physiquement l’adéquation entre ce sacerdoce typique et cette musique qui a besoin de relief pour être comprise et transmise. Et qui dit son sculpté, dit soin apporté aux moments, inversement, les plus éthérés, comme en particulier « Et expecto resurrectionem » où Mäkelä, par une gestique aérienne, suggérait la mise en suspension, de cet espérance de la résurrection, et où la réminiscence du chant grégorien est elle-même transcendée par une élévation diaphane qui incarne la tension profonde et la foi. Et j’ai rarement vu un chef communiquer dans la Messe en si sa pensée exigeante de cette musique miraculeuse, aussi intensément à un orchestre et un chœur. « Dona nobis pacem » résonnait alors dans la Philharmonie en ce soir, comme la veille 8 avril, comme ce que devrait toujours être la Messe en si de Bach quand elle est abordée avec un tel engagement : la célébration ultime des noces inextricables de l’art et des frontières de l’esprit humain.

Agrandissement : Illustration 7