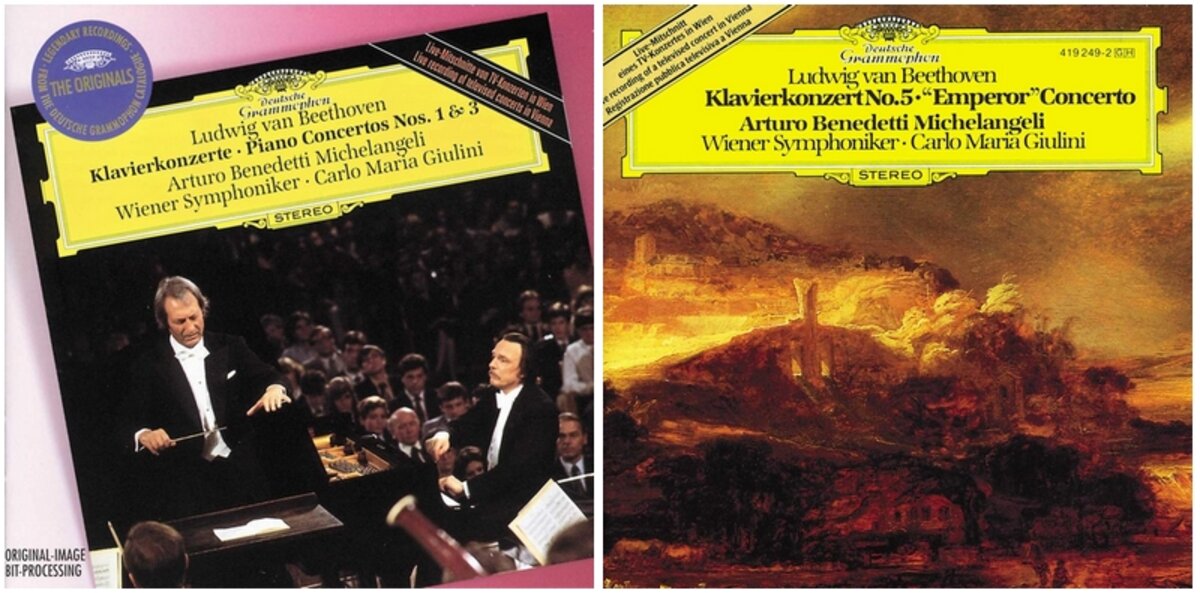

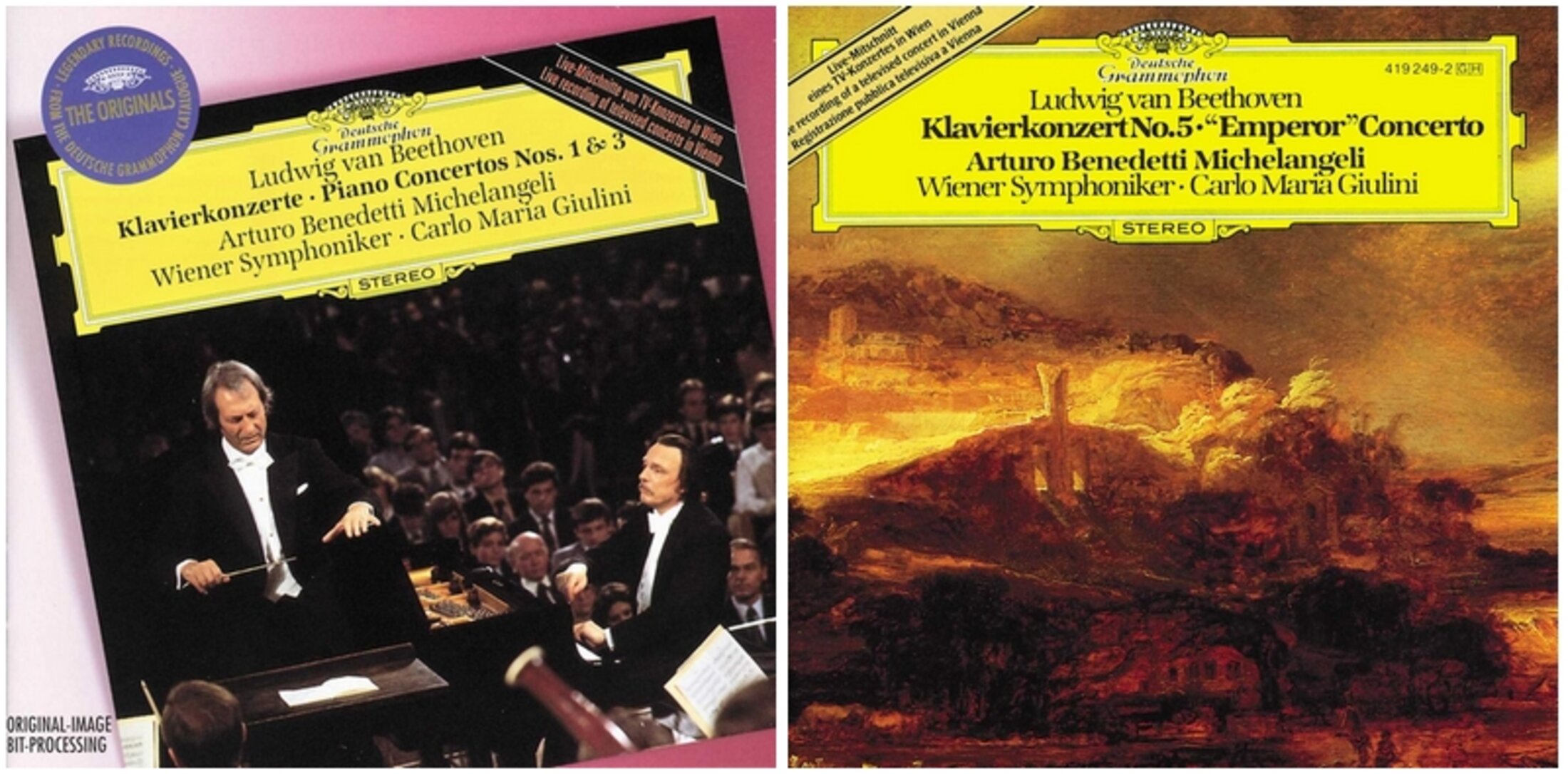

C'est un concert qui appartient à la légende des grandes versions du 5e Concerto pour piano de Beethoven, en si bémol majeur op. 73, « L'Empereur » (dénomination posthume, due à un éditeur et pour une fois bien vue compte tenu du caractère même de l'œuvre). C'est le deuxième concert donné par Arturo Benedetti Michelangeli avec Carlo Maria Giulini, de la série des trois qu'il donnèrent à Vienne des concertos N° 1, 3 et 5 de Beethoven (le premier en 1980 pour le concerto N° 1, le deuxième donc en 1982 pour le N° 5 et le troisième en 1987 pour le N° 3). Et ce, toujours à Vienne dans la prestigieuse salle du Musikverein, Giulini dirigeant le Symphonique de Vienne pour les trois dates. Des concerts qui sont immédiatement entrés dans la légende des grandes interprétations du XXe siècle de ces concertos (on repense à Barenboim / Klemperer, Brendel / Levine, pour citer deux de celles que j'admire le plus), des versions immortalisées au disque par Deutsche Grammophon justement dans ces trois versions live.

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

C'est aussi à la légende des très grands pianistes du XXe siècle qu'appartient, on le sait et on le répète à raison, Arturo Benedetti Michelangeli. Non seulement en raison de sa technique réputée pour sa perfection, mais aussi, il faut bien le reconnaître, pour tout le halo qui entoure le personnage lui-même, fait de la réputation d'un caractère exécrable comme sans doute peu de musiciens en ont connu (à l'exception peut-être de son compatriote Arturo Toscanini). Car oui, cela est bien vrai, Michelangeli avait bel et bien ce caractère épouvantable qui le faisait redouter de tous les producteurs et maisons de disques mais aussi par ses collègues, étant donné qu'on peut parler en ce qui le concerne, et sans exagération, d'un tempérament caractériel.

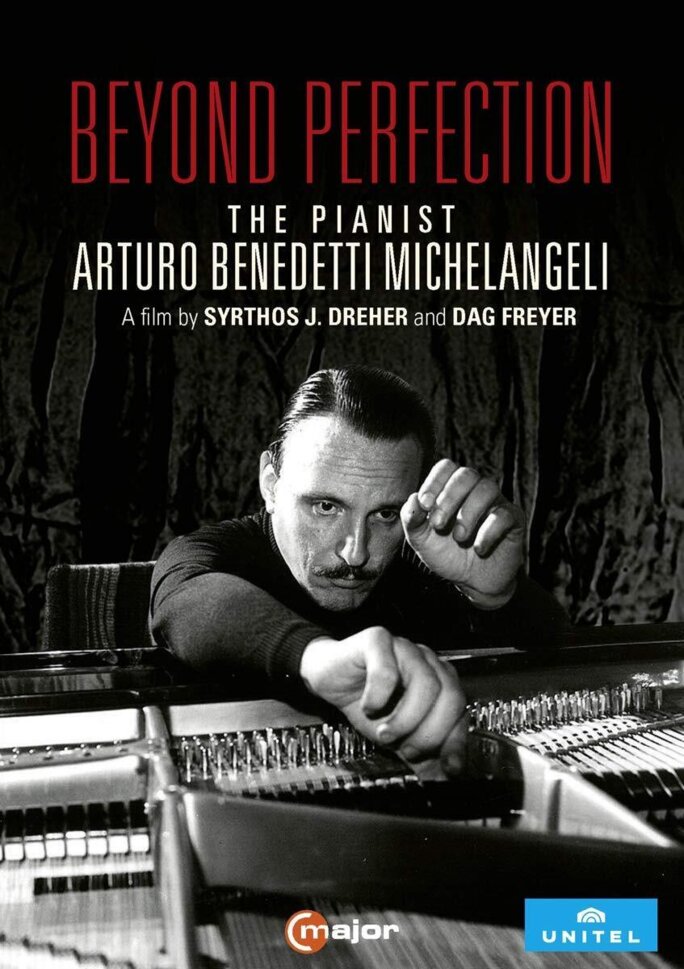

Agrandissement : Illustration 3

Pour ceux qui voudraient en avoir le cœur net, je recommande vivement le portrait documentaire fait de lui, et bien nommé « Au-delà de la perfection. Portrait du pianiste Arturo Benedetti Michelangeli », Sythos Dreher / Drag Freyer, 2019 - trailer ici). Les archives rares et témoignages mobilisés pour ce film attestent en effet au-delà de l'entendement ce que fut la réalité de cette réputation, absolument pas usurpée en l'espèce. Car mis à part des relations pourries avec la presse (relations d'ailleurs à peu près inexistantes, puisqu'il faisait tout pour fuir les journalistes), c'est un niveau de perfectionnisme qui confinait à la névrose obsessionnelle qui permet de comprendre pourquoi au cours de sa carrière, Michelangeli n'hésita pas à annuler bien des concerts, pour des raisons de position du piano, de lumières ou même de température intérieures aux salles de concert. Un perfectionnisme qui provient d'une idée quasiment sacrée de la mission du musicien et de la transmission de la musique, où absolument rien ne devait être laissé au hasard et surtout par lors du concert, considéré comme moment d'une mystique de l'art justement. À partir de cette conception, rien ne trouvait réellement grâce aux yeux de Michelangeli, ni les orchestres ni les chefs, mis à part quelques rares dont Celibidache. Il faut croire que le tempérament au contraire conciliant de Giulini avait trouvé grâce à ses yeux (surtout que ce dernier connaissait les caprices ontologiques du virtuose), puisqu'il respectait en lui la même rigueur que la sienne en tant que pianiste, dans l'approche de la discipline orchestrale. Reste que ce niveau d'exigence alla très loin dans le parcours de Michelangeli. Il se brouilla ainsi avec nombre de ses collègues, de producteurs et de managers et sa discographie aurait pu être beaucoup plus large s'il n'avait pas choisi de supprimer certains de ses enregistrements, ou de les interdire simplement. Mais surtout, son niveau paroxystique de tension pour chaque concert devait le mener à une crise cardiaque en plein concert à Bordeaux en 1988, où il dut être secouru sur scène.

Ici, récital Chopin d'Arturo Benedetti Michelangeli en 1962 :

La réputation de Carlo Maria Giulini quant à elle ne souffre pas de tels excès, bien au contraire, puisque le chef fut unanimement apprécié par les musiciens à la tête des prestigieux orchestres qu'il dirigea durant sa carrière, à la fois en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche...

Agrandissement : Illustration 5

Mais sa réputation d'exigence en matière d'intensité sonore de l'orchestre n'est pas moindre que celle de Michelangeli au piano. On a souvent et à juste titre attiré l'attention ainsi, sur l'approche souvent très « spiritualiste » de bien des partitions par Giulini et c'est bien vrai : qu'il s'agisse du Requiem de Fauré, de celui de Verdi, de la Missa Solemnis de Beethoven pour ne citer que ces exemples fameux entre bien d'autres cas, la musique sacrée trouvait sous la baguette de Giulini un serviteur hors pair, celui d'un moine de le rigueur formelle et de l'expressivité menée en infinie tension.

Ce deuxième grand concert Beethoven de Michelangeli et Giulini de 1982 marque donc une rencontre de deux grands beethovéniens. Les symphonies par Giulini (une Neuvième d'anthologie avec le Philharmonique de Berlin en 1990, l'une des toutes meilleures Héroïque avec le Los Angeles Philharmonic, mais voire aussi ses premières versions avec l'orchestre de la Scala), mais aussi comme on le sait son invraisemblable puissance sobre en soutien à Perlman dans le Concerto pour violon en 1981... appartiennent au sommet de la discographie beethovénienne du XXe siècle. Quant à Michelangeli, s'il n'enregistra pas d'intégrale des sonates, il est connu en particulier pour son opus 111 assez vertigineuse. Le jeu de Michelangeli, tout en clarté, en éclat et en brio, se fond dans une énonciation rigoureuse qui laisse l'émotion surgir d'elle-même, simplement et sans surdétermination : un jeu percutant qui sied à merveille aux concertos.

Entre cet éclat (qui se ressent jusqu'à le netteté « perlière » des trilles) et la tension orchestrale de Giulini, l'alliage a de quoi surprendre et fonctionne pourtant remarquablement. L'andante (où Saint-John Perse voyait un effet de « seuils » émotionnels) le prouve, dans une sorte de pureté désarmante du phrasé de Michelangeli soutenue par une « respiration » savamment dosée de l'orchestre. La « percussion » caractéristique du rondo allegro final est ici servie par un pianiste au touché quasiment de boxeur du rythme (voir son doigté étonnant d'ailleurs, dans les graves) dialoguant avec un Giulini athlétique. Et j'allais oublier l'allegro initial, où rarement exposé fut plus « impérial » justement. On y ressent d'emblée ce qui fait sans doute le trait d'union le plus sûr de ces deux géants (et le dire n'est certainement pas utiliser une figure facile ou galvaudée) : une commune « aristocratie » de l'approche de ce concerto qui vise haut - mais une aristocratie qui veut communiquer et partager ses manières de condottières, en les restituant à un public lui-même rehaussé par tant de grâce.

Pour aller plus loin, podcast en 4 parties : « Arturo Benedetti Michelangeli, prince du piano », François-Xavier Szymczak, France Musique 2020.