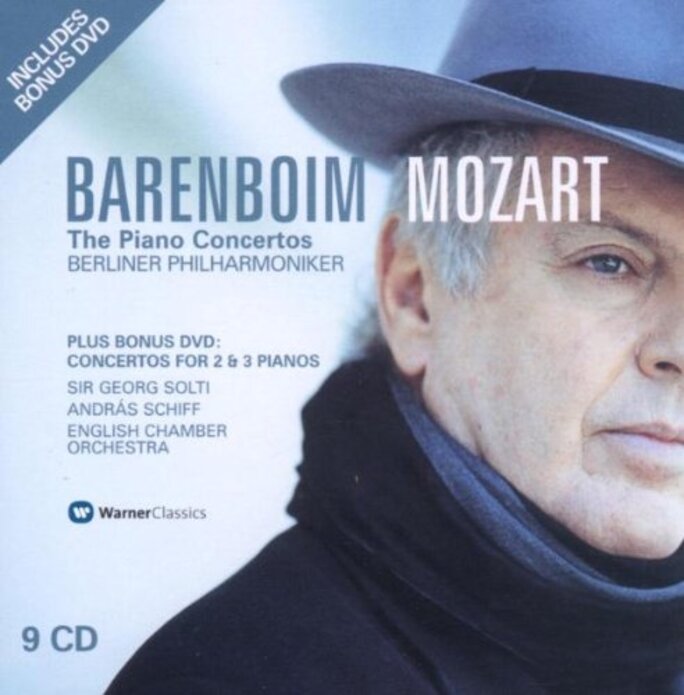

BARENBOIM ENCHANTEUR

Agrandissement : Illustration 1

Les Mozartiens savent que le Daniel Barenboim de la fin des années 60 et du début des années 70, avec l'English Chamber Orchestra, est sans aucun doute possible l'un des trois illustres pianistes du XXe siècle à avoir enregistré l'une des meilleurs intégrales des concertos pour piano de Mozart, avec celle de Murray Perahia toujours avec l'English Chamber Orchestra, et Alfred Brendel avec l'Academy of St-Martin-in-the-fields dirigé par Neville Marriner. Je ne comprends même pas (ou si peu) ceux qui critiquent systématiquement la prise de son de cette merveille, au prétexte qu'elle aurait vieilli. Certes, il s'agit d'ADD et non de DDD, mais la merveille Barenboim, doublée d'une prise de son stéréo plus qu'honorable (sauf, je l'avoue, à certains endroits, comme particulièrement pour le 26e concerto dit du Couronnement : là on frôle le mono, mais on oublie vite pourtant), tout cela donc balaiera toute retenue : nous sommes ici en présence d'un joyau. Je répète, avec les deux intégrales de Murray Perahia et Alfred Brendel : on aura bien du mal à traquer ici les faiblesses, les moments creux, car chacune de ces merveilles de concertos est servie par le jeune Barenboïm d'alors, au touché mozartien si rare et si précieux tout en excellant à la tête de l'English Chamber Orchestra. Pour ceux aussi qui ont connu les multiples éditions en vinyles d'époque, ces interprétations limpides et ciselées comme des diamants sont inoubliables. Ce que Barenboïm partage avec Perahia (plus d'ailleurs qu'avec Brendel, également excellent mais moins spécifiquement mozartien), c'est cet alliage très rare de légèreté, de retenue et d'expression délicate qui fait le vrai pianiste mozartien. Un mélange finalement très rare. Pour s'en convaincre, allez aux grands concertos de la maturité, en gros du 20e au 27e, pour apprécier cette finesse, cette dentelle du phrasé alliées à une expression qui sait s'ouvrir comme un récit d'opéra, se déployer dans la retenue. Le Barenboim de cette époque a marqué de son empreinte l'interprétation de Mozart, c'est là une réalité indéniable. Sa musicalité d'alors incarne l'esprit mozartien. Et à la même époque, il signe aussi l'une des meilleures intégrales des Sonates de Beethoven, mais aussi de ses concertos avec Klemperer (l'une des références difficilement comparables en la matière).

Le Concerto N° 20 en ré mineur par Barenboim, version de 1967 :

Un jeune prodige complet, mais surtout un musicien accompli qui a mon sens connaît en ces années son apogée (ce sont les années passées avec Jacqueline du Pré, et ses amis Perlman, Zukerman et Harrel pour la musique de chambre de Beethoven). Un très grand moment des versions de Mozart se joue là, en ces années qui sont aussi celles (en fait légèrement plus tard) où Perahia gravera ses merveilles immortelles. Ils demeurent tous les deux les meilleurs mozartiens avec Brendel d'ailleurs inégalés depuis dans la discographie.

La Concerto N° 23 en la majeur, Barenboim 1967 :

La différence d'approche entre Barenboim et Perahia d'un côté et Brendel de l'autre ? Une impatience parfois plus vive du côté d'Alfred Brendel, des tempi plus enlevés et parfois trop (ce qui renforce certainement la virtuosité, mais tombe parfois dans l'excès de nervosité, mais souvent maîtrisée par la battue impeccable de Neville Marriner), mais il faut avoir pu comparer pour s'en rendre compte, car Brendel excelle aussi par la justesse de ses accents. Le point commun est ce miracle mozartien qui se produit tout le temps avec Barenboim, Perahia, Brendel, vous donnant l'impression d'être entouré d'une matière sonore ou d'un voile indéfinissable, et c'est celui du touché et du phrasé uniques de Mozart. Ce qui s'impose par ces qualités dans les concertos, c'est qu'il s'agit justement des qualités de base pour parvenir à ce dialogue humain entre le soliste et l'orchestre, qui vous donne la nette impression d'être dans un opéra de Mozart. En tout état de cause, il est extrêmement difficile, très souvent de départager ces trois-là (Barenboim, Perahia, Brendel), tant ils présentent chacun d'eux des aspects différents de l'esprit mozartien. J'avoue néanmoins une impression toute personnelle, celle d'être avec Barenboim dans l'équilibre mozartien parfait que rien ne saurait améliorer, quand avec les deux autres, j'ai souvent l'impression sans doute très ingrate que parfois il y a trop ou trop peu, ce qui me pousse avec encore plus d'ingratitude à établir ce palmarès certainement illégitime : Barenboim - Brendel - Perahia. Classement illégitime et peu sûr, car dès que j'y suis porté, je me souviens de certaines particularités marquantes, comme Brendel tout autant que Perahia dans la Romance (2e mvt.) du K. 466 N° 20, si délicat, si diaphane dans leurs cas, quand Barenboim y est un poil trop rapide contrairement à son habitude, lui qui surpasse tout le monde en émotion dans le célèbre Andante du du K. 467 N° 21, avec un tempo plus lent que par Perahia et Brendel, mais qui permet aux phrases de ce discours élégiaque de se déployer avec une profondeur sans pareil. Sans conteste, il faut avoir les trois intégrales et naviguer constamment de l'une à l'autre pour pouvoir apprécier cette diversité qui fonde cette triade Barenboim- Brendel - Perahia au-dessus de toute autre intégrale : ces trois-là ont approché de la manière la plus sûre l'esprit du concerto pour piano de Mozart, qui demeure l'un des domaines cardinaux de sa musique.

Barenboim demeure l'une des plus vertigineuses incarnations du piano mozartien, avec Brendel et Perahia. Une merveille totale, absolue, de la beauté à l'état pur.

Mais qu'est-ce qui peut être encore plus impressionnant pour tout mozartien, que cette première intégrale des Concertos pour piano enregistrée à la fin des années 60 et dans les années 70 par Daniel Barenboim et l'English Chamber Orchestra, déjà référence prioritaire ? Eh bien la seconde intégrale qu'il enregistra à la fin des années 80 avec le Philharmonique de Berlin. Barenboim se confirme ici comme étant de très loin le meilleur spécialiste de ces merveilleux concertos, avec un touché unique, et même supérieur en finesse et en accents que dans les néanmoins excellentissimes intégrales de Murray Perahia et Alfred Brendel, qu'il faut avoir.

Quel est ce petit plus difficilement descriptible ou définissable qu'apporte l'interprétation de Barenboim à l'ensemble de ces concertos, cet élément que même Perahia et Brendel approchent sans l'étreindre à tous les coups comme comme c'est le cas ici ? Eh bien c'est ce sens inné je crois, du phrasé mozartien et cette distribution de l'émotion à peine supportable tellement c'est parfait de bout en bout, et tellement cela vous mène dans des contrées reculées . et pourquoi cette deuxième intégrale est préférable à la première déjà parfaite ? Eh bien en raison des prises de son nettement supérieures que pour la première version, compte tenu des dates d'enregistrement évidemment. Et que ceux qui pourraient croire que le Philharmonique de Berlin serait moins en finesse que l'English Chamber Orchestra se rassurent : il n'en est rien, et cette formation d'élite n'a rien à apprendre question finesse mozartienne, tel qu'elle l'avait déjà démontré avec l'intégrale des symphonies de Mozart dirigée par Karl Böhm à la fin des années 60, la meilleure (même en comparaison de la plus récente de Trevor Pinnock). Le reste est servi par le pianiste qui a je crois su absolument maîtriser dans Mozart, qu'il s'agisse d'ailleurs de ses concertos ou de ses sonates (meilleure intégrale, avec celle de Christian Zacharias).

Daniel Barenboim est un pianiste de génie. Pour le comprendre, il faut avoir su goûter à ces merveilles d'énergie et de sensibilité, inégalables sous ses doigts. Le DVD en bonus offre les concertos pour 2 et 3 pianos, avec Georg Solti, András Schiff et l'English Chamber Orchestra).

Je recommande également très vivement le DVD qui a été édité à partir de cette seconde intégrale de Barenboim, des derniers concertos (20 à 27) : une merveille.

Hélas, cette seconde intégrale est aujourd'hui difficile à trouver, son édition ayant été très largement re-commercialisée par Warner et ayant rencontré un succès foudroyant. Les concertos sont trouvables dans cette version séparément, alors que la première intégrale a été plusieurs fois rééditée (la dernière en date par Warner reprend les pochettes d'époque : bel objet). Pour ceux qui voudront se délecter de cette intégrale tellement admirable pour ses prises de son nettement supérieures à la première version (tout y est DDD, quand la première est évidemment ADD), il faudra sans doute attendre une nouvelle édition par Warner Classics. Mais pour les vrais fans de Barenboim (dont je suis), pour connaître le délice suprême d'apprécier l'évolution d'approche des concertos, il faut impérativement selon moi posséder les deux intégrales, qui demeurent au pinacle mozartien, avec les deux autres intégrales de Perahia et Brendel qu'il faut aussi posséder - quand on aime, on ne compte pas. Et là, seulement là, on sera à même de juger de ce supplément indicible qui fait de Barenboim sans doute le plus grand pianiste mozartien qui puisse se concevoir, lui qui a également excellé dans les concertos de Beethoven (dans sa jeunesse, avec Klemperer) et dans ses différentes intégrales des sonates. Pour juger réellement du musicien de génie, du pianiste sensible et incomparable qu'est Barenboim, et pour se tenir à l'abri du jugement à l'emporte-pièce comme quoi il enregistre trop, il faut aller au cœur de ces enregistrements miraculeux. Et aujourd'hui encore, qui renouvelle l'approche des trios et des quatuors cordes/piano de Mozart ? Eh bien c'est encore indéniablement, incontestablement Barenboim et fils (Michael, merveilleux violoniste) avec Kian Soltani, ce merveilleux violoncelliste qu'il a en partie lancé (récents enregistrement DG : de purs trésors).

Ce que permettent des prises de son de meilleure qualité pour une telle perfection d'interprétation, dans l'énoncé, le phrasé, l'accentuation, c'est indéniablement l'accès à certaines nuances parfois écrasées dans la version précédente. Mais si peu finalement, car les prises de son de la version années 60/70 étaient déjà excellentes. Ici néanmoins, on gagne en réverbération pour un piano plus proche et plus percutant ce qui, dans le jeu flamboyant et sensible de Barenboim, est loin d'être négligeable. Les tempi sont voisins, parfois nettement plus enlevés (voir le N° 17 ou la romance du N° 20 par exemple), et Barenboim y gagne encore dans la fluidité de son discours mozartien (il semble s'être de ce point de vue, rapproché de Perahia par rapport à sa première intégrale).

Le génie mozartien éclate partout, et flamboie tout particulièrement dans la lumière et souvent les ombres des sept derniers concertos, chefs-d'œuvre immortels. Là, Barenboim se fait frontalier du romantisme naissant que l'on sent poindre déjà dans cette écriture qui n'a plus rien à voir avec le style galant des premiers concertos, et qui tire plutôt vers Beethoven. C'est certainement ce surcroît d'énergie et de relief sensible par rapport à la première intégrale qu'on est tenté de ne même plus mettre les interprétations de Barenboim en regard de celles de Perahia et Brendel et qu'on peut donc être tenté de parler de la meilleure intégrale. Car tout y est maintenant, dans cette version de la deuxième moitié des années 80, et là on quelques tempi méritaient d'être réévalués, Barenboim l'a magnifiquement fait, au profit d'une fluidité accrue.

Et même quand les options d'interprétations n'ont pas changé, le surcroît de clarté de la prise de son fait le reste (comparer les deux versions du N° 23 K. 488 par exemple ; Barenboim y réitère le pur miracle de son bouleversant adagio, avec un orchestre mené dans une tension tragique qu'il emplit de son touché absolument incomparable - et là, il dépasse totalement Perahia comme Brendel : rien que cet adagio le met au-dessus de tout autre interprète de Mozart et peu, très peu de pianistes ont à ce point habité cette musique de génie). On ne peut pas détailler toutes ces merveilles, le 21 et son andante interstellaire, le 25 et son dynamisme inaliénable, le 20 et son inquiétude maîtrisée, et tant de splendeurs encore que Barenboim restitue dans son intégrale avec une telle intégrité, une telle force, une telle subtilité, qu'on a en effet la très vive sensation de tenir là la version définitive des concertos pour piano de Mozart.

LE MIRACLE PERAHIA, L'ACCOMPLISSEMENT BRENDEL

Agrandissement : Illustration 6

Murray Perahia a gravé avec l'English Chamber Orchestra dans les années 70-80 l'une des trois meilleures intégrales des Concertos pour piano de Mozart, avec celles de Daniel Barenboim et d'Alfred Brendel. Sa version d'une délicatesse légendaire, d'une subtilité de nuances proprement mozartienne, partage ces qualités avec les deux intégrales de Barenboim (et surtout la seconde pour ce qui est des remarquables prises de son). On est là en territoire d'une pureté et d'une évidence du phrasé, typique de l'esprit mozartien, sans oublier une profondeur consommée pour les derniers concertos viennois. La version de Brendel est souvent plus heurtée, avec des accents néanmoins d'une grande justesse expressive qui fait de son intégrale une troisième référence non négligeable, tout au sommet - qui peut dispenser (avec ces trois-là), d'être comparées à toutes les autres interprétations.

La différence avec Barenboim, réincarnation de Mozart ? Une plus approche un peu plus uniforme et moins en relief de ce touché mozartien qui fait à mon sens de Barenboim le meilleur des trois, dans plusieurs cas. Mais il faut posséder les trois intégrales pour s'apercevoir qu'il est très difficile de départager ces trois-là. Brendel bénéficie de la meilleure prise de son, souvent, mais toutefois de la même qualité que la deuxième intégrale de Barenboim (celle du Berliner Philharmoniker, inattaquable). Mais aussi de ces accentuations qui lui sont propres. Perahia est parfois un peu plus fade par rapport à Barenboim et Brendel, mais il faut s'empresser de préciser que cette apparente fadeur (et non froideur) provient de son approche d'une très grande régularité. On cherchera le relief donc de préférence chez Barenboim ou Brendel, si par relief on peut entendre accentuations particulières (et particulièrement mozartiennes), là où le jeu de Perahia est plus tout aussi mozartien (et éminemment), mais par la voir d'une uniformité qui n'est pas platitude, mais équilibre constant entre les nuances. Encore une fois, il ne peut être question ici que de subtilités, tant les trois approches sont complémentaires.

Perahia excelle autant que Barenboim surtout dans l'esprit mozartien typique, et mène les derniers concertos dits « viennois » (20 à 27) à des sommets de limpidité : le son de Murray Perahia est un diamant qui, dans Mozart, fait des merveilles inoubliables.

Le Concerto N° 23 en la majeur par Murray Perahia et l'English Chamber Orchestra, 1984 :

Murray Perahia est un prince de la délicatesse mozartienne, de la subtilité du phrasé et ces qualités indispensables qu'il partage avec Daniel Barenboim en font l'un des plus grands interprètes de Mozart de tous les temps. Voyez les concertos intermédiaires (15 à 19), entre style concertant et profondeur de la période viennoise : Perahia y est d'une finesse qui donne à entendre très clairement une maturation musicale qui est en train de prendre des chemins jusqu'alors inédits en musique.

Le Concerto N° 17 en sol majeur par Murray Perahia, 1980 :

Le Concerto pour piano N° 15 en si bémol majeur :

Et Murray Perahia est à l'époque de ces enregistrements, comme Barenboim, ce jeune homme partageant avec le Mozart de ces concertos une même ardeur de vie, chose inexplicable sauf par le mot de « jeunesse », synonyme dans son cas, de souffle, d'énergie et d'intelligence (dispositions que partageait aussi Brendel dans ses enregistrements). Ces concertos intermédiaires ne sont plus simplement « charmants » comme pouvaient l'être les premiers salzbourgeois de l'enfance et de l'adolescence, ils sont porteurs d'une sorte d'urgence de l'écriture, de l'expression, du style et d'une sorte de discours proprement « mozartien », fait de lumières et d'ombres, et qui préfigure déjà si loin dans ce genre du concerto pour piano. Perahia sait se montrer péremptoire et empressé, tout cela d'un même mouvement sans hiatus.

Après tous ces éloges conjugués pour les versions de Barenboim et Perahia, il faut tout aussi vite, s'empresser d'insister sur le fait que les versions de Brendel, pour être plus « accentuées » (j'allais dire parfois plus « beethoveniennes », pour lui qui a enregistré les deux meilleurs intégrales des concertos pour piano de Beethoven, avec successivement James Levine et Simon Rattle) n'en sont pas toutefois « moins » mozartiennes. Simplement, Alfred Brendel en passe par des moyens expressifs plus résolus, pour lui qu'on a souvent dit plus « intellectualisé » dans son jeu, en comparaison des autres pianistes. Ce n'est pas entièrement faux, mais son intellect débouche toujours (dans Mozart comme dans Schubert) dans des versions tout aussi marquantes qu'ici Perahia ou ailleurs Barenboim. C'est encore une fois ce qui fait de ce trio (Barenboim - Brendel - Perahia) les références insurpassables pour les concertos de Mozart.

Le Concerto N° 21 en ut majeur par Alfred Brendel, Academy of St Martin in the Fields :

Le Concerto N° 26 en ré majeur par Albred Brendel et l'Academy of St Martin in the Fields :

La délicatesse du phrasé de Murray Perahia est dans cette intégrale, servie par des prises de son absolument lumineuses, avec néanmoins parfois une petite tendance çà et là à un retrait de l'orchestre, surtout si on compare à l'Academy of St Martin-in-the-fields dans l'interprétation de Brendel, ou à la seconde intégrale de Barenboim. Mais la direction assurée depuis son clavier par Murray Perahia est à la fois précise et claire, ce qui peut en revanche parfois trancher avec de très mineures imprécisions dans la première intégrale de Barenboim.

Perahia, tout comme Barenboim (qui demeure tout de même le maître en la matière, à mon sens), a su intérioriser à merveille ce sens de la narration et du dialogue qui fait des concertos pour piano de Mozart des sortes de déclinaisons instrumentales de ses opéras. Le K. 491 (N° 24) est à ce titre exemplaire de la maîtrise de Murray Perahia dans ce domaine proprement théâtral où la profondeur particulière des derniers concertos, sur un ton souvent grave, vous cloue littéralement sur place de beauté et d'un sens de la temporalité du discours qu'on retrouve avec la même force chez Barenboim.

Le Concerto N° 24 en do mineur par Murray Perahia et l'English Chamber Orchestra, 1975 :

Agrandissement : Illustration 13

Écouter ces trois pianistes d'exception dans les concertos de Mozart (comme dans ses sonates pour piano, dans le cas de Barenboim), c'est faire l'expérience de la fluidité mais aussi du caractère et de l'énergie incommensurable de cette musique de génie.