C'est à la grande Nadia Boulanger que l'on doit l'expression restée célèbre de l'« Himalaya Beethoven », à propos du massif de ses sonates pour piano. Selon moi, pour savoir ce que vaut réellement un violoncelliste, quatre ou cinq grandes œuvres sont à considérer, parmi lesquelles les cinq grandes sonates pour violoncelle et piano de Beethoven, chefs-d'œuvre immortels s'il en est, et qui témoignent tant de la diversité des styles du compositeur (l'amplitude entre les deux sonates de l'opus 5 et les deux de l'opus 102 est simplement incroyable, avec la sonate de l'opus 69 pour la période médiane). C'est entre autres dans cette région de force et de beauté qu'il faut se rendre pour savoir si un violoncelliste a su gravir l'Himalaya Beethoven.

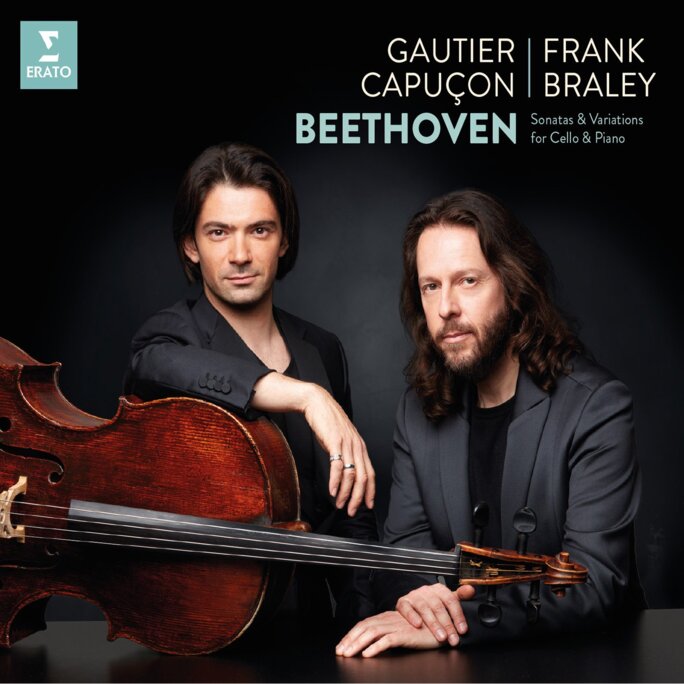

Agrandissement : Illustration 1

Si vous voulez vraiment savoir pourquoi il est légitime de considérer Gautier Capuçon comme l'un des musiciens les plus accomplis d'aujourd'hui, il faut impérativement avoir entendu cette intégrale de l'œuvre pour violoncelle et piano de Beethoven, qu'il faudra désormais classer parmi les cinq plus grandes interprétations de ces œuvres somptueuses. Et en matière de somptuosité, celle du son de Gautier Capuçon est une évidence dont on ne peut se lasser, mais qui ne serait pas grand chose si elle n'était complétée par à la fois l'extrême précision de son jeu et l'énergie de son énonciation. Tout ce qui convient aux plus grands interprètes de Beethoven, et à ces sonates auxquelles il faut à la fois l'impeccable beauté apollinienne du son et la vigueur dionysiaque d'une énergie indomptable : deux qualités que Gautier Capuçon sait porter à leur point extrême.

Agrandissement : Illustration 2

Il me semble que cette version Gautier Capuçon/Frank Braley appartient aux plus grandes versions de ces œuvres, au sommet desquelles je mets l'inatteignable enregistrement DG de l'intégrale par Mischa Maisky et Martha Argerich. Alors bien sûr, il sera inutile d'essayer de comparer cet Himalaya avec toute autre version, et même avec celle de Rostropovitch/ Richer, qui en préparait déjà l'incroyable virtuosité et la profondeur abyssale (c'est de tout façon l'autre immense version). Jacqueline du Pré/Daniel Barenboim ont su quant à eux graver en 1970 une version terriblement à fleur de peau, bien que parfois extrémiste du fait d'accents appuyés par Jacqueline du Pré (mais cela demeure magnifique et d'une sensibilité extraordinaire). Pierre Fournier, accompagné soit de Fridhelm Kempff ou Friedrich Gulda, aura laissé deux versions uniquement « apolliniennes », tout en équilibre et clarté, somptueuses mais auxquelles manque certainement une certaine vigueur voire une violence nécessaire, notamment dans l'opus 102 aux accents si âpres du Beethoven de la dernière manière (mais cela est tout aussi vrai dans les opus 5 et 69).

Agrandissement : Illustration 3

Quelques morceaux de bravoure de ces grands aînés, surtout autour de la sonate N° 2 en sol mineur op. 5 :

- Misha Maisky / Martha Argerich en 2020 (leur intégrale date de 1991 et 1993) :

Mischa Maisky and Martha Argerich play Beethoven - Cello sonata No. 2 in G minor Op. 5 - Daniel Barenboim / Jacqueline du Pré en 1976 :

Beethoven Cello Sonata No.2 Op.5 in G Minor - Jacqueline du Pré and Daniel Barenboim - Pierre Fournier / Wilhelm Kempff en 1966 :

Beethoven Sonata for Piano & Cello in G minor Op.5 No.2, Kempff, Fournier - Mstislav Rostropovitch / Sviatoslav Richter en1963 (leur intégrale date de 1963 et 1967) :

Beethoven, Cello Sonata No 2,3, Rostropovich, Richter

Avec Gautier Capuçon et Frank Braley, le choix a été fait par les deux musiciens, de privilégier le riche dialogue violoncelle/piano, rendu magnifique par un commun sens du phrasé beethovénien, de ses ruptures et de ses ressources polyphonique et contrapuntique. Bien sûr, il faut encore une fois oublier l'invraisemblable (et inoubliable) percussion du piano de Martha Argerich et les déferlements de Mischa Maisky. Ici, on appréciera avec une oreille renouvelée, le sens de la projection sonore de Gautier Capuçon, alliée à un certain velouté du piano de Frank Braley. L'épreuve suprême doit être alors effectuée : considérer la deuxième sonate de l'opus 5, peut-être la plus connue et à l'écriture serrée, et où il est bon de considérer les ressources propres au violoncelliste. Or ici, Gautier Capuçon est à la fois précis, puissant et percutant. De quoi soulever l'enthousiasme, devant l'unité expressive de cette splendide réussite, tout comme devant les magnifiques peintures de la sonate en la majeur op. 69, servie avec une ferveur considérable.

Les si exigeantes sonates de l'opus 102 sont servies par un sens de la suspension, de la dilatation et des syncopes qui est très frappant dès l'andante-allegro vivace de la sonate en ut mineur (N° 1 de l'op. 102). Le violoncelle n'hésite pas à mordre dans l'espace sonore, à l'unisson avec un piano attentif à cette succession de vagues expressives, dont on a trop dit que l'écriture était complexe. Car à le répéter, on n'est plus attentif aux sens de cette tension constante que la lecture de Capuçon/Braley permet de rendre assez limpide en soi, les accents étant placés aux endroits stratégiques. Un phrasé puissant et dense, dans cette sonate que Beethoven avait décrite comme « libre ». Les musiciens y mènent des mouvements lents d'une tension méditative et aux ombres tenaces, notamment pour l'adagio con molto sentimento d'afetto de la sonate en ré majeur (N° 2 op. 102), poignant et d'une élévation qui demeure toujours accessible. Car oui, en écoutant attentivement une interprétation si expressive, on comprend que cette réputation d'hermétisme du dernier Beethoven est certainement due à une approche souvent distanciée, alors qu'ici (comme c'était le cas dans les versions Maisky/Argerich et Rostropovitch/Richter), une certaine vigueur et une certaine proximité dans le lien interprétatif permettent d'entrer de plain-pied dans cette musique dont le maître-mot demeure la puissance. Alors oui, dans cet adagio de la sonate N° 2 op. 102, l'élégiaque du pur chant se mêle à la poussée métaphysique de la méditation (voir les décrochages harmoniques) et tout cela est exprimé par une profondeur d'approche des deux interprètes. On accède, et c'est là l'essentiel pour des interprètes : servir la musique en tant qu'impeccables passeurs, ce que sont ici au centuple Capuçon et Braley, à l'exemple de leurs très glorieux aînés précités. La fugue de l'allegro final est tout aussi bien rendu, non pas comme exercice de bravoure de l'écriture, mais comme levier expressif : pour cela, Gautier Capuçon déploie ses staccatos et crescendos avec une musicalité égale à une forme réputée plus accessible. Ici, la musique prime, et c'est le bienfait de deux interprètes d'exception.

Les variations sont charmantes et imprévisibles, comme souvent chez Beethoven, même quand elles sont surtout le support à une virtuosité voulue et démonstrative. Les musiciens demeurent ici en alerte : pas de relâchement complaisant dans ce disque extraordinaire qui demeure l'un des plus importants de la discographie beethovénienne de ces dernières années.