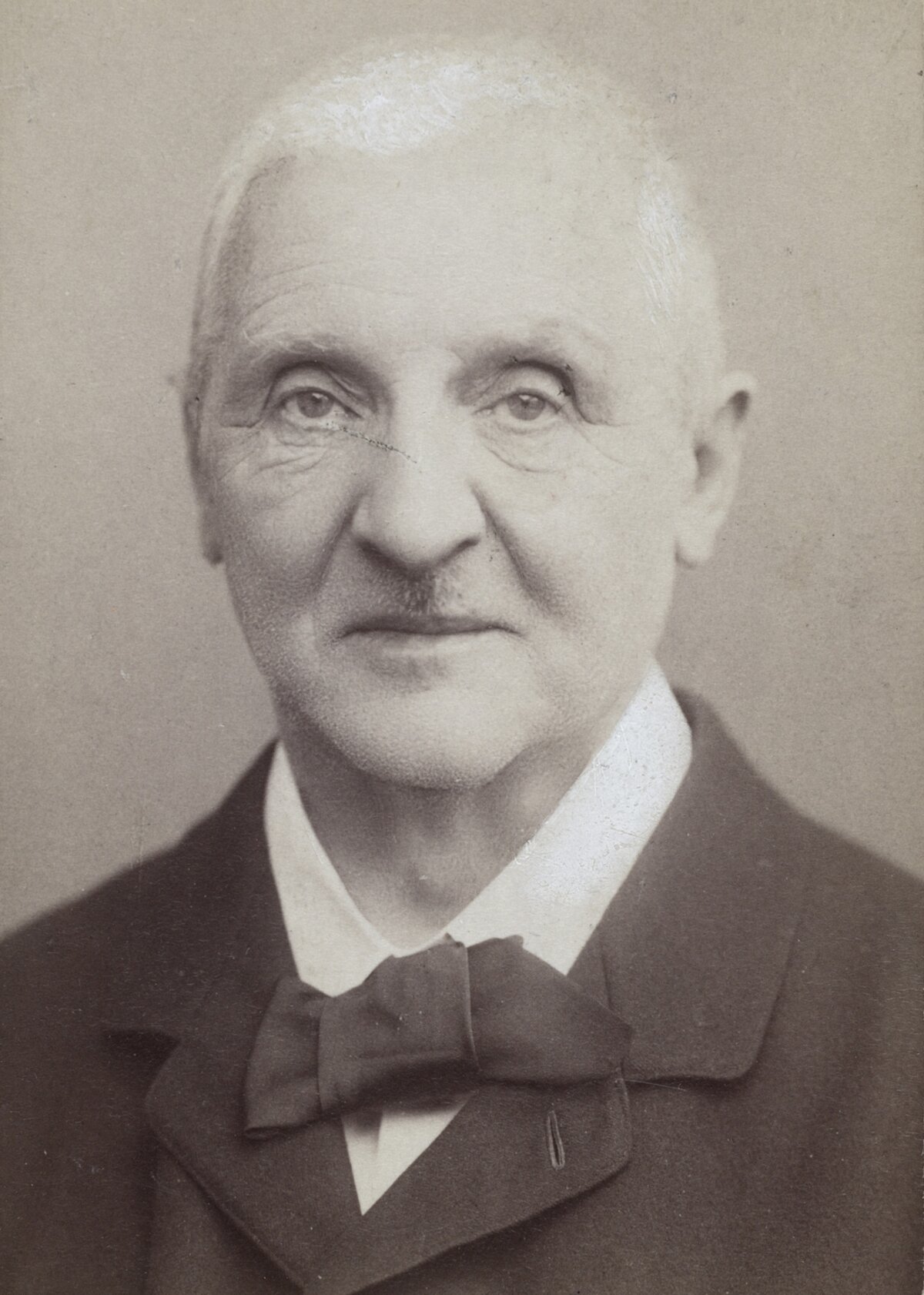

Agrandissement : Illustration 1

Qui prétendrait qu'il est aisé d'adhérer à l'univers singulier entre tous d'Anton Bruckner commettrait pour le moins un péché d'orgueil, car être familier de ce compositeur implique soit une idiosyncrasie particulière (et on n'explique pas les atomes crochus), soit un cheminement minutieux. Je dois avouer que ce fut pour moi un cheminement exigeant, car j'ai pendant longtemps nourri une réelle difficulté avec une musique qui me paraissait ressortir au jugement que Saint-John Perse (grand musicien et mélomane devant l'éternel) avait porté sur le post-romantisme : une « éléphantiasis de sons » avait-il dit par un jour sans lune où l'agacement avait pris le dessus et avait englobé Mahler, Bruckner, Strauss. Mais tout n'était pas perdu pour moi, « Mahlérien » corps et âme, à qui il restait encore à faire le chemin vers des symphonies conçues comme de vastes machineries où l'orgue avait laissé sa trace, où la monomanie tenait une place effective, mais où surtout, se lovait une magnificence d'écriture qui ne m'était pas encore apparue. Je me mettais donc, il y a quelques années déjà, en quête de la juste intégrale, celle qui saurait inverser mes anciennes appréhensions. Eugen Jochum et Karajan m'ont comblé, et la Neuvième par Bernstein, fasciné. Je me suis alors plongé dans cet univers, me suis procuré l'intégrale des partitions de ces symphonies-cathédrales, et en suis revenu à mon tour atteint de brucknérite aigüe, pathologie sans remède avéré, je crois.

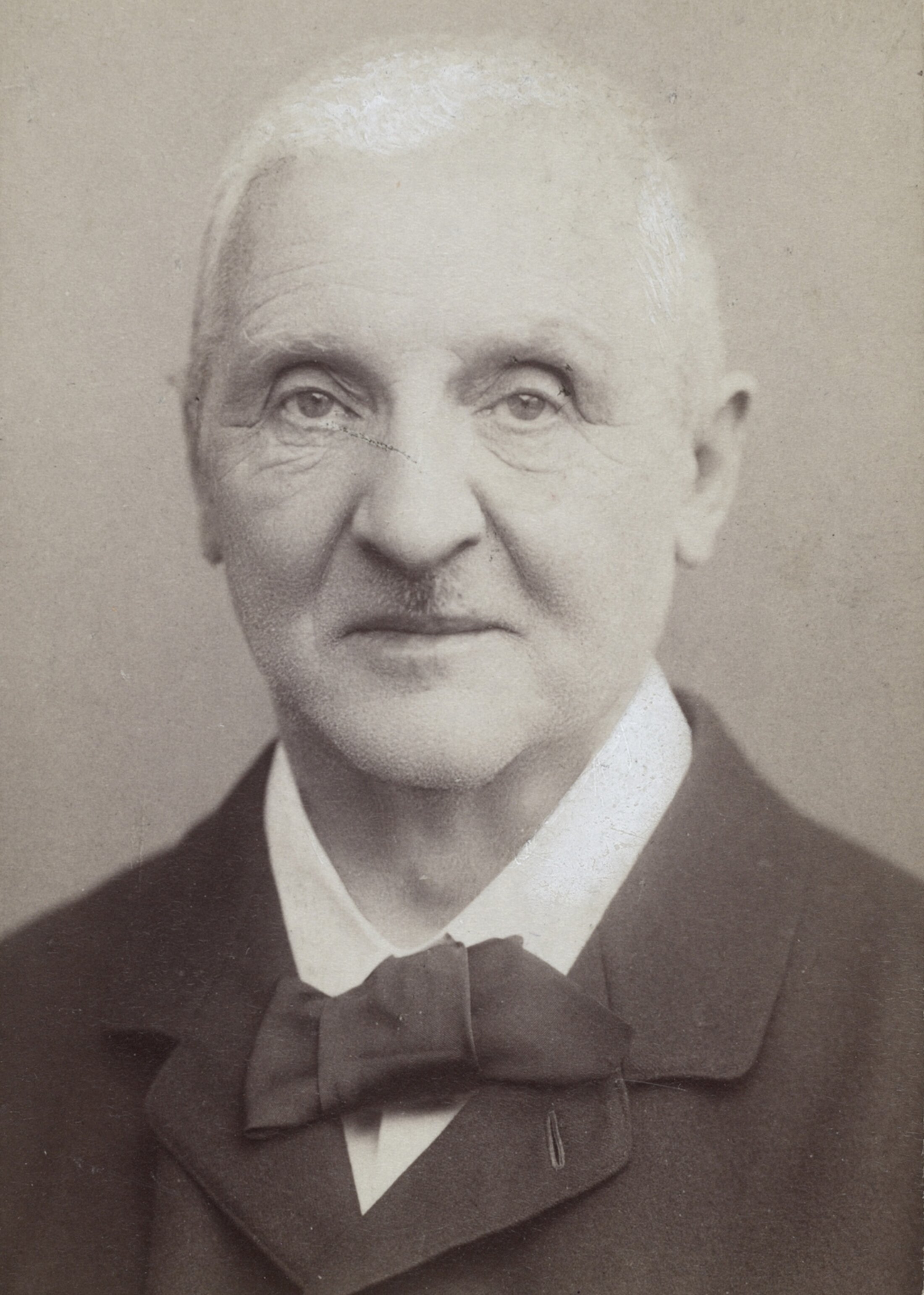

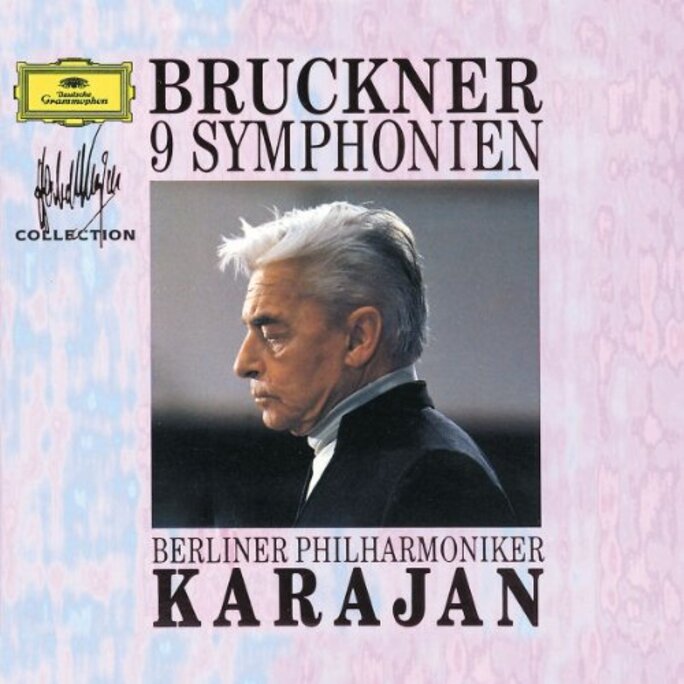

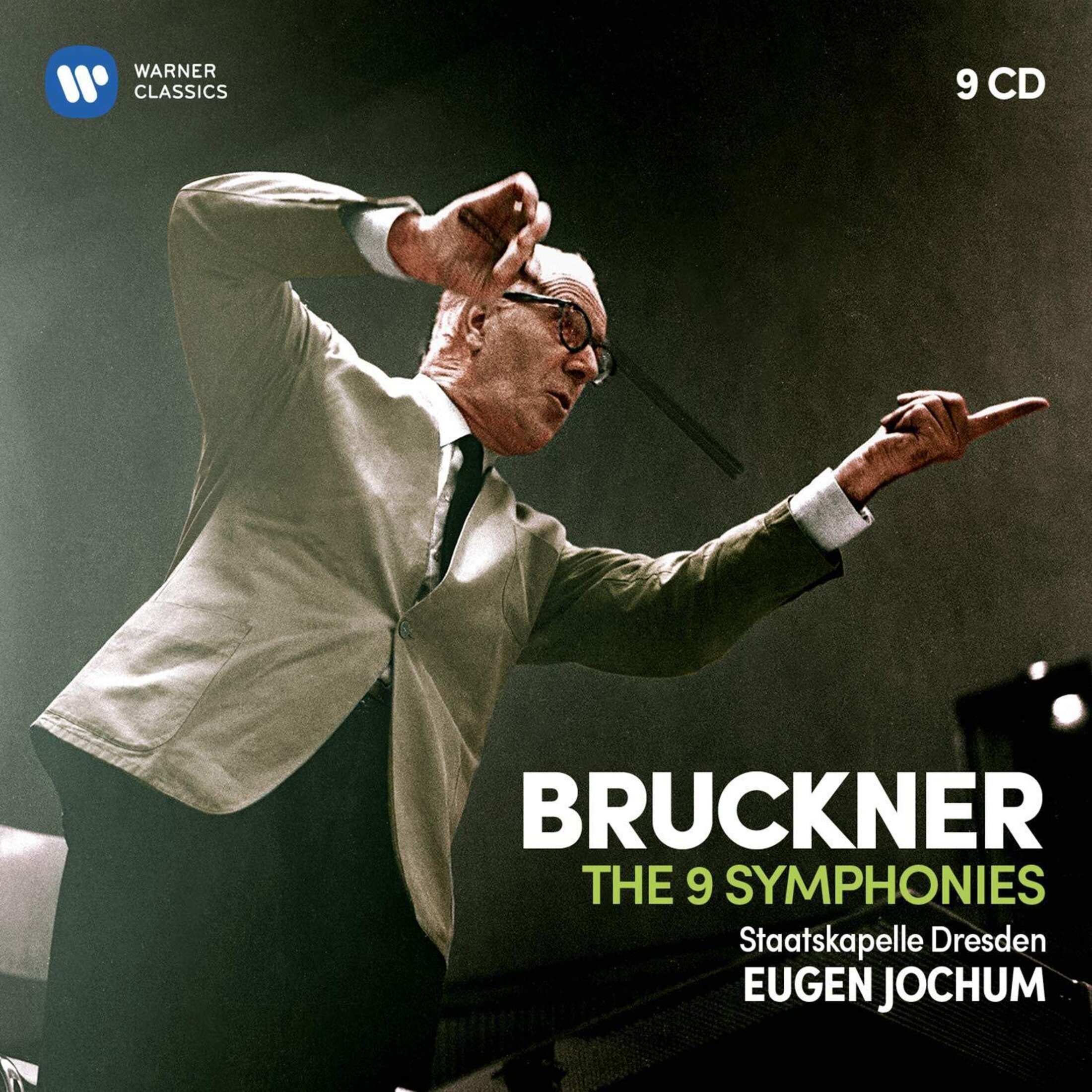

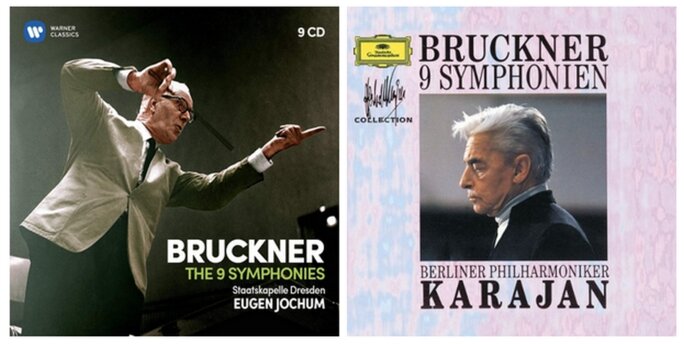

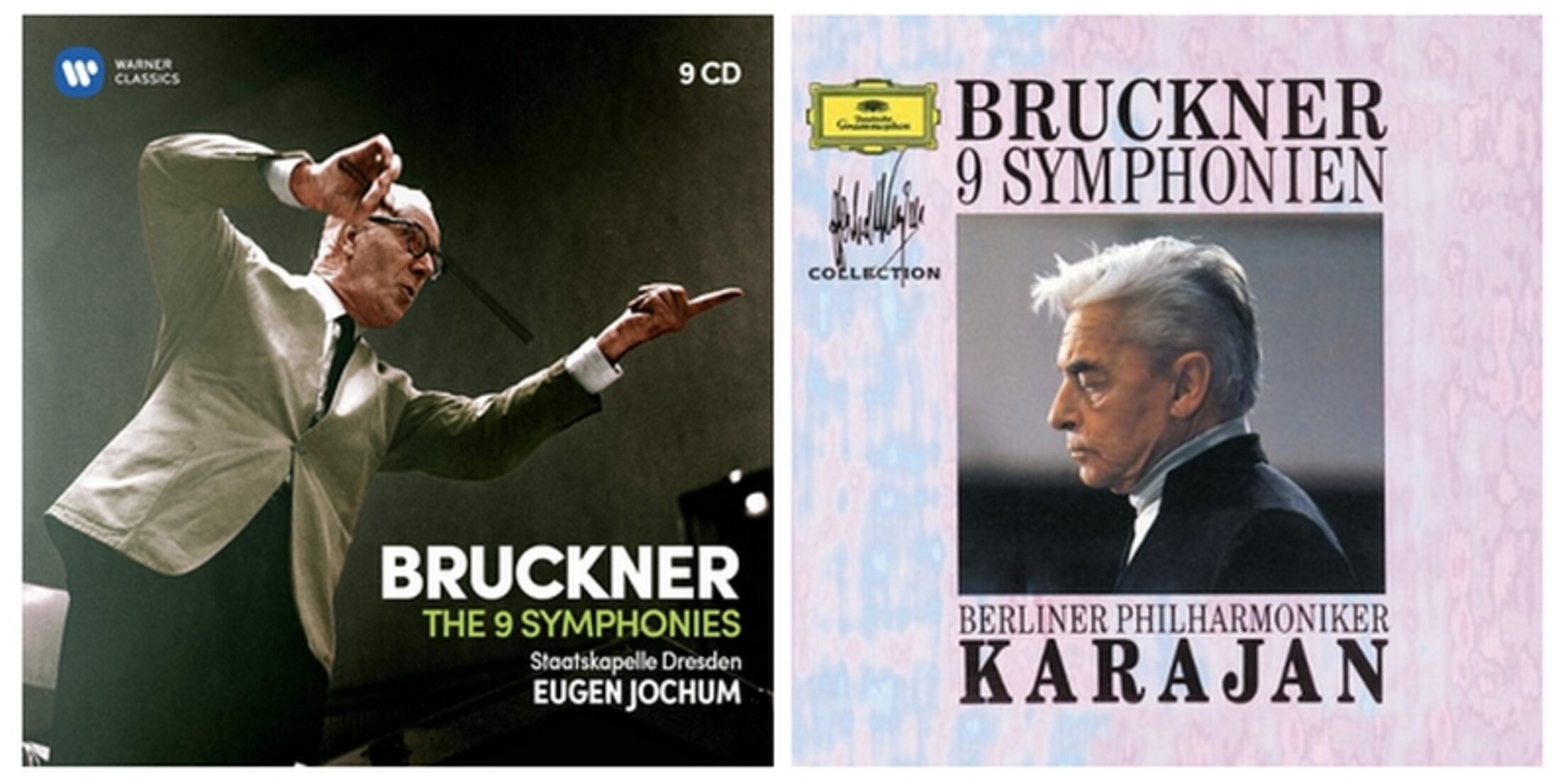

EUGEN JOCHUM ET KARAJAN, SEIGNEURS AU ROYAUME BRUCKNER

L'intégrale enregistrée à la fin des années 70 et au début des années 80 par Karajan à la tête des Berliner Philharmoniker, demeure l'une des références majeures pour les Symphonies de Bruckner. Et en disant cela, il faut s'empresser de préciser : avec les deux intégrales essentielles signées par Eugen Jochum à la tête, alternativement, du Philharmonique de Berlin et de l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde. La particularité de Karajan, comme on peut s'y attendre : un éclat de la sonorité (précision démoniaque de la prise de son) et une puissance des masses orchestrales sans que jamais rien ne soit indistinct. Mais la nuance est très mince avec Jochum, qui excelle aussi de ces points de vue (préférer en ce qui le concerne, à mon sens, la deuxième intégrale, pour la comparaison) : la différence notable est celle de tempi souvent plus dynamiques avec Jochum, mieux adaptés dans certains cas, bien que Karajan parvienne à compenser certaines lenteurs rythmiques par la netteté proverbiale de son phrasé orchestral.

Il est de coutume de reconnaître une sorte de surcroît d'élan spirituel dans les deux derniers enregistrements effectués par Karajan des Septième et Huitième symphonies de Bruckner à la tête du Philharmonique de Vienne.

Symphonie N° 7 :

Symphonie N° 8 (avec le Philharmonique de Vienne) :

Même si ce n'est pas tout à fait faux, il faut ici nuancer fortement : l'élévation spirituelle dont témoigne Karajan avec le Philharmonique de Berlin pour cette intégrale, dans ces deux symphonies, n'est pas moins marquée, seules certaines sonorités des deux orchestres peuvent différencier les choses peut-être, et encore... La force que met Karajan au service de cette musique si profondément métaphysique (avec les sommets de la Neuvième par exemple) lui confère la grandeur qu'elle requiert. Pour ma part, je préfère la Huitième ici, rien que pour mieux entendre les harpes dans l'adagio (alors qu'avec Vienne, elles sont moins nettes, ce qui est dommage : voir le caractère diaphane de leur apparition, avec Eugen Jochum à Dresde).

À défaut de Dresde, la Symphonie N° 8 par l'orchestre symphonique de Bamberg dirigé par Eugen Jochum :

La Symphonie N° 9 par Karajan (Philharmonique de Berlin) :

Agrandissement : Illustration 7

Est-ce que j'ai suffisamment insisté sur la référence cardinale que demeure l'approche d'Eugen Jochum en matière de symphonies de Bruckner ? Que ce soit avec la Staatskapelle Dresden, avec le Philharmonique de Berlin ou l'orchestre de la Radio bavaroise, ce chef a excellé dans cet univers exigeant. Allier la netteté et la massivité, Jochum fut dans ce sacerdoce un maître qui a laissé les enregistrements les plus impressionnants de clarté, peut-être les meilleurs pour entrer dans l'univers Bruckner, avant même d'essayer d'autres approches.

Quant à Karajan, ses interprétations, d'une puissance singulière qui n'étonne pas venant de lui, constituent sans aucun doute possible l'un des sommets pour une intégrale des symphonies de Bruckner (encore une fois, avec Jochum, et sans amoindrir les qualités des autres, où j'apprécie Barenboïm, dans une intégrale peu connue mais également très forte, et où il faudrait citer bien des cas spécifiques). Le sens extrême de la tension expressive qui caractérise Karajan mène cette musique vers sa somptuosité incomparable, et ce sens du recueillement religieux qui caractérise Bruckner.

Le génie de cette musique tient justement dans cette tension c'est dire si Karajan s'impose avec cette intégrale dès sa première édition, comme l'un des maîtres incontestés de la transmission de Bruckner. À ce niveau d'accomplissement, il est difficile de ne pas parler du génie du chef autrichien : génie de la perfection sonore et de la puissance alliée à la précision. Génie créateur de Bruckner et génie de la transmission de Karajan : la musique est ici servie en son plus haut degré imaginable.

LA NEUVIÈME PAR BERNSTEIN

Agrandissement : Illustration 8

Bien entendu, en dehors de ces deux massifs, il existe bien dans la discographie des pépites qui font le plaisir des admirateurs de Bruckner, et dans cette pléthore, je citerai volontiers Giulini, excellent évidemment mais dont le goût des étirements de tempi voisine parfois le pléonasme avec cette écriture.

Comme on l'a dit, alors même que Bernstein est plus LE chef mahlérien par excellence, il n'a pas montré de connivence marquée pour l'univers de Bruckner. Mais rien que cet enregistrement magistral de la Neuvième en 1990 en public, quelques mois avant sa mort, est là pour démontrer que la connivence sans doute inégalable de Bernstein avec Mahler l'aura prédisposé aux sommets métaphysiques de cette Neuvième de Bruckner, qu'on dit testamentaire et sommet de l'art du « ménestrel de Dieu » comme le nommait Liszt.

Agrandissement : Illustration 9

Et même en évoquant les références brucknériennes tutélaires, Jochum et Karajan ou une autre version moins connue et pourtant sublime, celle de Barenboïm, Leonard Bernstein parvient ici à la force pathétique extrême alliée à la profondeur abyssale qui sied à cette musique. Force qui sans doute culmine avec l'adagio de ce chef d'œuvre inachevé mais qui, dès le 1er mvt. « Feierlich, Misterioso », explose littéralement et qui dans le scherzo connaît des accentuations très marquées qu'on sera bien en mal de retrouver chez d'autres chefs. C'est encore là, dans ce scherzo, que la « leçon » de Mahler chez qui le grand chef américain excelle comme on le sait (voir son inégalable seconde intégrale des symphonies chez DG), rejaillit sur cette force comme « distribuée » et correctement accentuée jusqu'à apparaître en « relief ». L'adagio quant à lui, est digne encore une fois de l'élévation métaphysique peu commune qu'aura atteint Bernstein avant sa mort et qui, à l'instar des derniers enregistrements de Karajan, mène à des cimes de spiritualité. Autant dire, tout ce qu'il faut pour sans doute la meilleure interprétation de la Neuvième de Bruckner. Preuve en somme, qu'il n'est pas besoin de s'être illustré dans une intégrale des symphonies de Bruckner, pour en rester l'un des chefs majeurs (tout comme il en va d'ailleurs de Karajan à propos de Mahler justement). Un chef d'œuvre par conséquent, avec en plus une prise de son à la hauteur. Un enregistrement historique, comme tous les derniers enregistrements de Bernstein, et à mes yeux la référence cardinale pour la Neuvième de Bruckner.