Agrandissement : Illustration 1

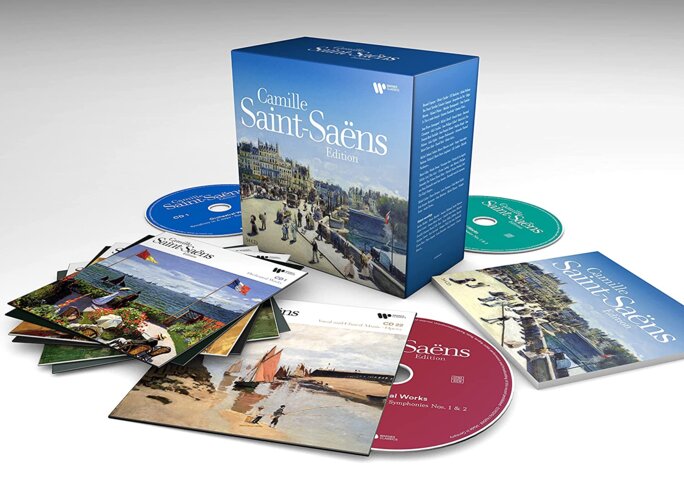

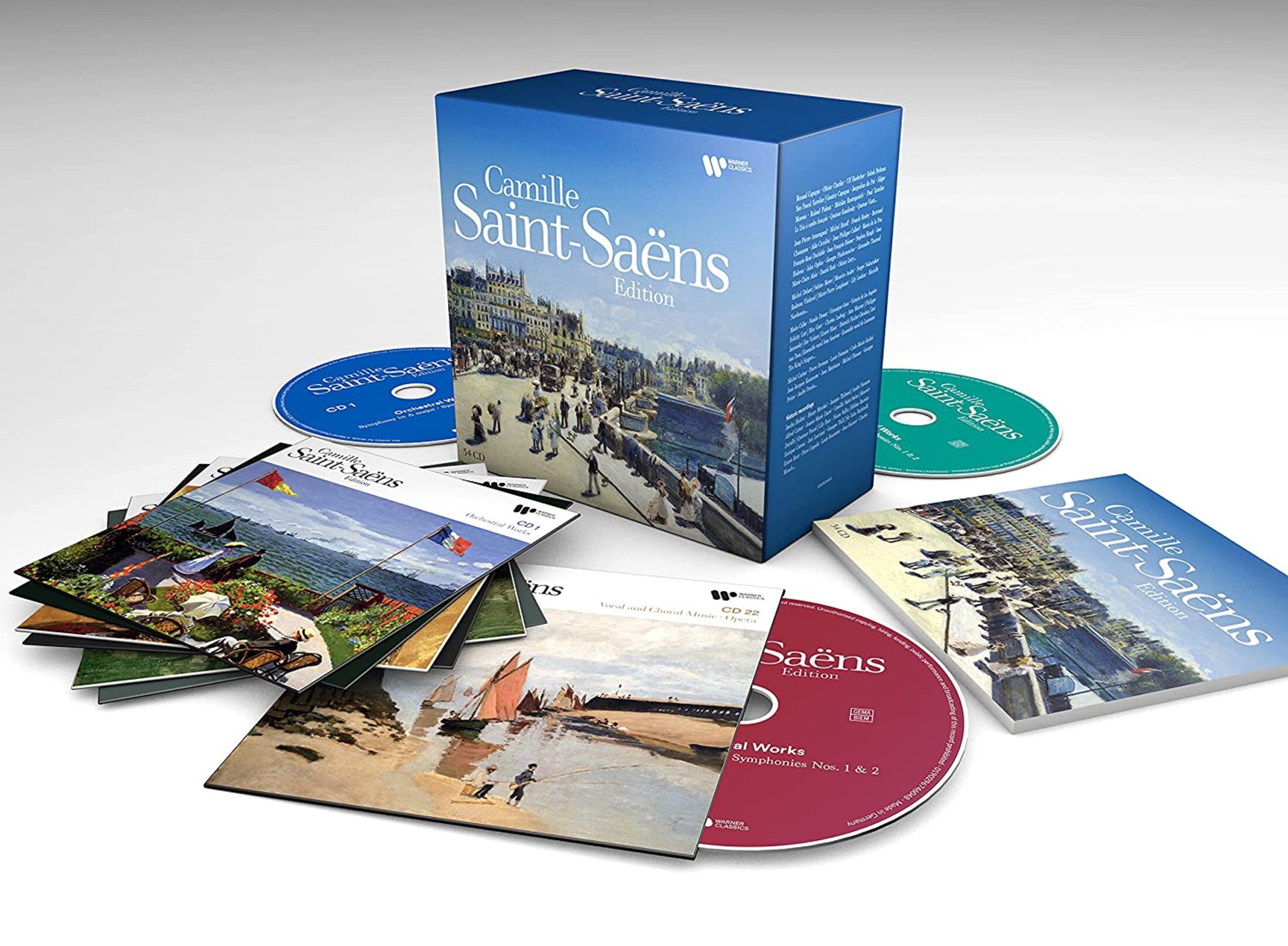

Fort heureusement (car je crois qu’il faut plutôt s’en féliciter que de rechigner), les grandes majors de l’industrie du disque ont pris l’habitude de marquer les célébrations liées à la postérité des compositeurs, par la sortie d’énormes coffrets reprenant les enregistrements de leurs catalogues. Il vaut mieux juger sur pièce, car si l’intention est louable (même si elle repose aussi sur des considérations commerciales), ces initiatives peuvent relever soit du recyclage, soit de belles mises en perspective éditoriale. Dans le cas de l’imposant coffret « Camille Saint-Saëns » sorti par Warner Classics à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur en 2021, je crois qu’on peut le dire : il s’agit là d’une belle réussite et qui plus est, d’un bel instrument de diffusion au service de cette postérité longtemps problématique d’une œuvre considérable.

Agrandissement : Illustration 2

Car c’est bien cette prise en compte de la globalité de cette œuvre que permet une telle réalisation : nous remettre devant les yeux à la fois la diversité et l’ampleur du catalogue Saint-Saëns. Comme le rappelle l’une de ses meilleures spécialistes, Marie-Gabrielle Soret (« Diapason » de novembre 2021), pour lui qui proclamait volontiers « Je fais de la musique comme un pommier produit des pommes », pas un seul genre musical dans lequel ce boulimique de création ne se soit brillamment illustré, mis à part peut-être le piano seul, tant il a préféré faire dialoguer son instrument avec l’orchestre ou dans le cadre de la musique de chambre : « Œuvres pour instruments solistes, musique de chambre, symphonies, concertos, mélodies, cantiques, cantates, hymnes, odes, messes, chœurs, requiem, musiques de scène, oratorios, opéras… : il n’est pas un genre que Saint-Saëns n’ait abordé. »

Je trouve en ce qui me concerne à la fois rassurant, juste et « rafraîchissant » que les musiciens français d’aujourd’hui, à la faveur de ce centenaire, aient pu prendre l’initiative de se saisir à neuf de la musique de chambre foisonnante de Saint-Saëns. En dépit des restrictions dues à la pandémie et de la fermeture temporaire des salles de concerts qui se sont produites durant ce centenaire de 2021, cet intérêt est réel et continue de se manifester ; cela désigne sûrement un « effet centenaire » qui a joué à plein, mais dans le bon sens, celui de la transmission d’œuvres qui avaient besoin d’être à nouveau enregistrées et programmées dans les salles. Dès 2020, Erato sortait un très beau cd des sonates et trios de Saint-Saëns par Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou et Edgar Moreau. L’excellence d’un esprit français, d’un touché habitué aux volutes diaphanes de Fauré et Debussy, mais qui justement a pu être savamment redéployé dans ce lyrisme si personnel du « Beethoven français » comme certains aiment à désigner Saint-Saëns.

S’agit-il pour autant de se montrer étroitement cocardier quand il s’agit d’un compositeur qui a porté si loin et si longtemps la trace de la musique française ? Certes non, car la francité de Saint-Saëns n’a jamais consisté en un enfermement nationaliste sur un style prétendument atavique. S’il a fait en sorte, au gré de ses multiples activités, de faire redécouvrir des pans entiers du répertoire français ancien (on lui doit la première édition scientifique complète des œuvres de Rameau, chez Durand), il faut y voir surtout la manifestation à la fois d’une consternation devant la longue négligence du répertoire français et de sa volonté de contribuer à y mettre fin. Dans son article, Marie-Gabrielle Soret met en avant deux citations éloquentes du compositeur sur ce point. En 1874, il écrit : « Personne ne songeait à notre vieille École française. De Lully, on ne connaissait que le nom ; les Campra, les Mondonville et autres étaient complètement ignorés ; et de Gluck lui-même, que savait-on ? On l’avait oublié. Les partitions d’orchestre de la première édition – introuvables aujourd’hui, – se vendaient cinq francs sur les quais. De Rameau, on ne parlait jamais. » Et puis encore, ce constat terrible, quand il note que jusqu’à la constitution par ses soins en 1871 de la Société nationale de musique, en France les organisateurs de concerts « n’admettaient sur leurs propres programmes que les noms resplendissants de Beethoven, Mozart, Haydn et Mendelssohn, quelquefois Schumann, pour faire preuve d’audace. Le nom d’un compositeur à la fois français et vivant imprimé sur une affiche avait la propriété de mettre tout le monde en fuite. »

On ne le réalise pas, mais le corollaire de ce constat et des efforts institutionnels déployés par Saint-Saëns, à l’appui de sa propre carrière, c’est que la génération qui le suivra immédiatement, celle des Fauré, Debussy, Ravel, va directement bénéficier de cette véritable « défense et illustration » de la musique française à laquelle il s’est inlassablement prêté, comme naguère Du Bellay l’avait fait pour la langue. Car l’écrasante prédominance des compositeurs et des traditions musicales germaniques jusqu’à cette fin du XIXe siècle est une réalité massive, qu’on a peine à se figurer aujourd’hui. C’est e partie en réaction à cet état de fait qu’émergeront dans le dernier quart du siècle et dans toute l’Europe ce qu’on nommera les « écoles nationales » qui marqueront tant l’histoire de la musique.

Grâce à sa longévité, cet homme aura traversé tout le XIXe siècle, et aura côtoyé Liszt tout en étant bien plus tard le contemporain de Debussy et Fauré, qui fut son élève à École Niedermeyer. Et avant de voir dans la figure du Saint-Saëns des dernières années, qui atteint les deux premières décennies du XXe siècle, ce représentant souvent décrié (en dépit même de son exceptionnelle notoriété) d’un style néoclassique désuet, on ferait mieux de se rappeler cet office irremplaçable qu’il a su jouer à la fois dans le renouveau et la diffusion du « style français » en musique. C’est pourquoi (les travaux qui ont émergé à la faveur du centenaire l’ont rappelé), quand le wagnérisme déferle sur la France dans les années 1870, ce n’est pas tant par esprit nationaliste que Saint-Saëns y résiste coûte que coûte (lui qui fut l’un des premier défenseurs de Wagner en France), que par la volonté de ne pas voir enfermer dans une idéologie – et Marie-Gabrielle Soret rappelle ces mots du compositeur : « J’admire profondément les œuvres de Richard Wagner, en dépit de leur bizarrerie ? Elles sont supérieures et puissantes, cela me suffit. Mais je n’ai jamais été, je ne suis pas, je ne serai jamais de la religion wagnérienne. »

Les bilans d'un centenaire

Agrandissement : Illustration 6

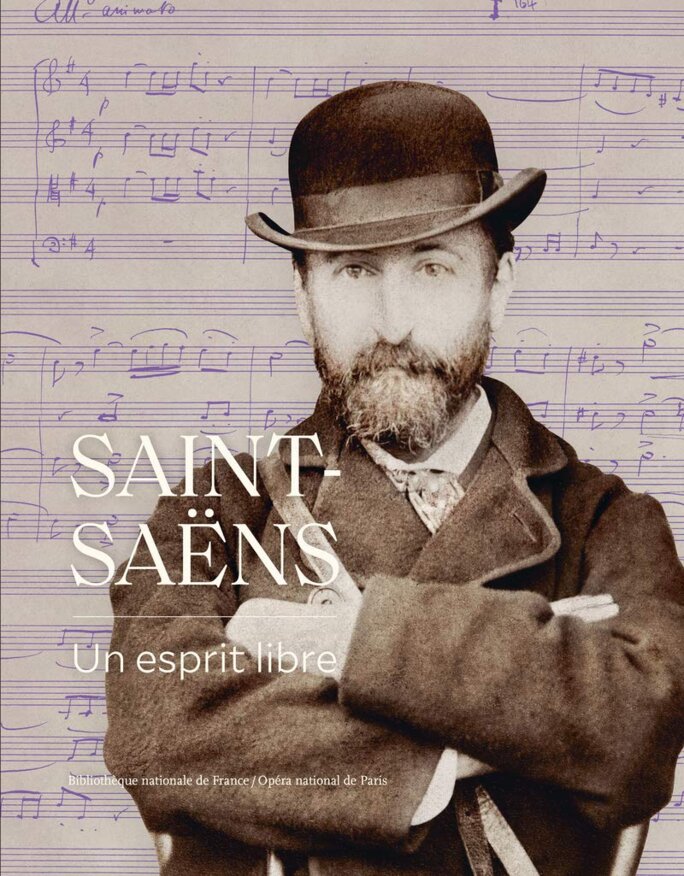

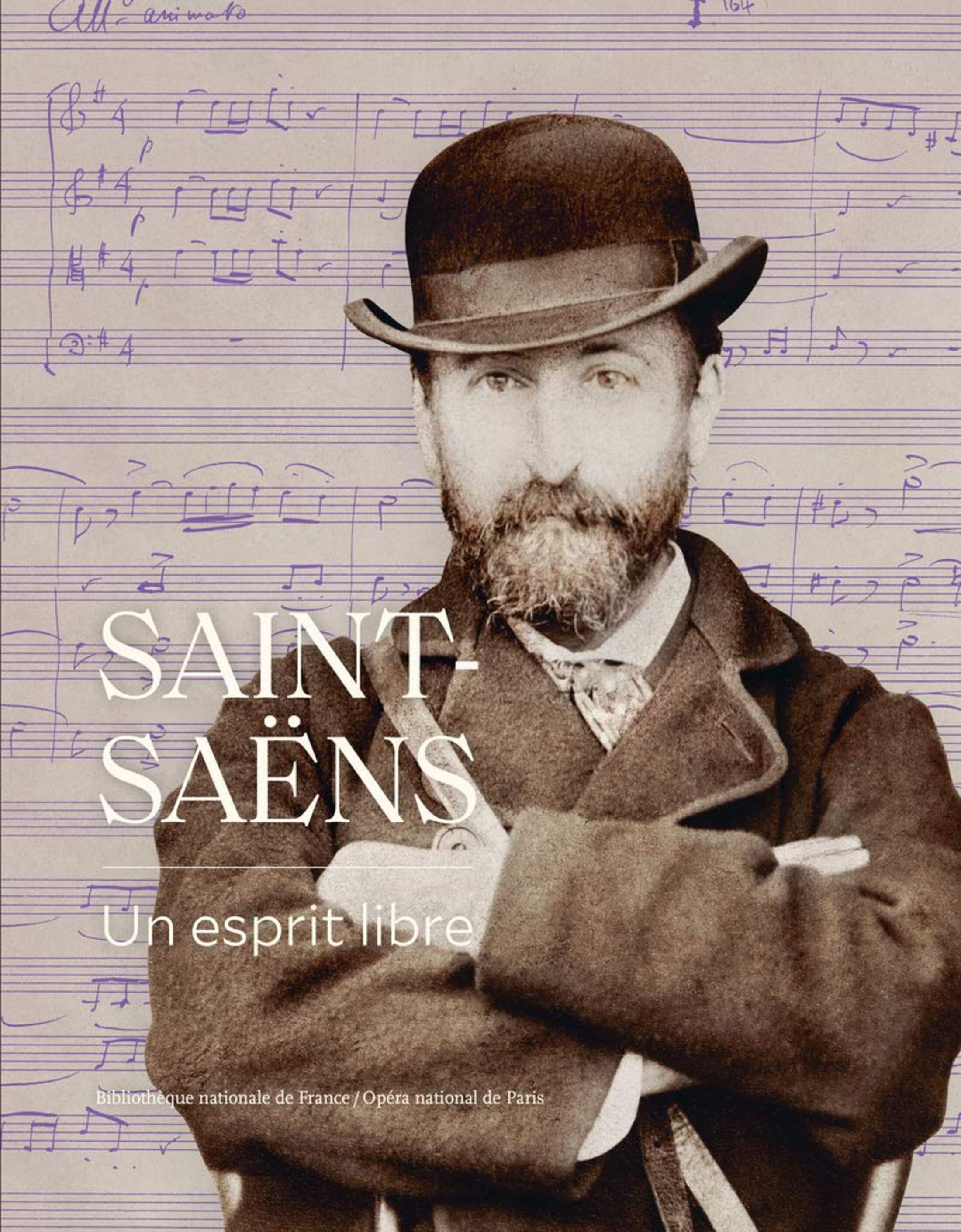

C’est en somme cet « esprit libre », que le centenaire de 2021 a permis de faire revivre, à travers les multiples initiatives qui en ont marqué la commémoration, à commencer par cette remarquable exposition menée par la BnF au Palais Garnier, dont le tire était justement « Saint-Saëns, un esprit libre » (pérennisée par un excellent catalogue).

Il fallait appeler en somme ce que fut cet artiste curieux de tout et dont plus exactement la curiosité intellectuelle semblait ne connaître aucune limite : « Compositeur, interprète, acteur de la vie musicale, Saint-Saëns est aussi journaliste, chroniqueur, critique musical, poète, auteur d’écrits philosophiques, d’essais et de pièces de théâtre. » (Marie-Gabrielle Soret, op. cit.). il faut aussi ajouter : voyageur passionné. À l’occasion de ses nombreuses tournées ou en dehors même de son activité de musicien, Saint-Saëns a passé une bonne partie de son temps sur les mers, vers les États-Unis, l’Égypte, l’Algérie, bien sûr la plupart des pays européens, etc. Un appétit du monde que là encore, on a voué trop facilement au besoin de soigner sa tuberculose chronique, ou encore à sa soif d’orientalisme. Non, Saint-Saëns a une inextinguible curiosité du monde qu’on retrouve sans peine dans sa musique si on sait l’écouter.

Ce goût de l’ailleurs le sauve aussi du piège de la mondanité et du parisianisme dans lequel il aurait été si facile de s’enfermer, pour un musicien si célébré de son vivant. Car sans doute la lassitude, sans doute le chagrin de la mort de ses deux fils, et celui d’un mariage raté, font qu’un beau jour de 1890, Monsieur Saint-Saëns, multi-décoré de la République, musicien adulé… va mettre les voiles, sans laisser d’adresse. Pendant plusieurs mois, la presse se fait l’écho de « la disparition de Monsieur Saint-Saëns ». Rien n’y fait : le voyageur a pris le dessus. Il est parti. Sans prévenir. Et il revient, idem, sans prévenir, n’ayant de compte à rendre à personne, et surtout pas aux mondains. Saint-Saëns est fatigué, en cette période, qu’après avoir été si encensé, il soit devenu la proie de certains « modernistes » qui crient au réactionnaire en entendant sa musique, en trouvant qu’elle est trop jouée et qu’il ferait mieux de faire place aux jeunes. Car il n’a cessé, lui, de faire place aux jeunes musiciens, compositeurs et interprètes, tout au long de son itinéraire qui fut à l’opposé de celui d’un carriériste.

En cette fin de siècle et surtout en ce début du XXe siècle, une certaine indistinction, mais aussi la précipitation des avant-gardes s'abattent sur ce qu'elles croient être d'un temps révolu. L’idéologie a pris le pas sur l’appréciation d’une œuvre pour ce qu’elle représente d’unique. Saint-Saëns fait donc un pas de côté. Puis deux, puis trois. Il n’est pas de ceux qui s’accrochent à leur rochers, sinistres laminaires du calcul qui pullulent dans les couloirs du Conservatoire ou de l’Institut. Sa musique, elle, est écrite aussi pour être redécouverte par une postérité qui saura lui rendre son tribut.

Agrandissement : Illustration 7

Dans les nombreuses études sur les « Musiciens d’aujourd’hui » publiés par Romain Rolland au tournant du siècle et remarquablement rééditées par Classiques Garnier en 2021 par Danièle Pistone et Claude Coste, on lit ceci, qui définit bien je crois, l’attitude d’indépendance farouche que manifesta constamment Camille Saint-Saëns : « Personne n’a jamais été aussi indifférent aux faveurs de la foule comme de l’élite. »

Esprit libre, résolument. Artiste qui a suivi sa voie, en pensant avant l’heure qu’à le regarder, les autres se seraient habitués.

Son « Carnaval des animaux » (œuvre de circonstance qui connut un tel succès de son vivant qu’il redouta qu’on le réduise à cette pièce) se rappelle à l’esprit des Français chaque année, qu’ils en soient conscients ou pas : lors du Festival de Cannes, l’un des morceaux fétiches des cérémonies d’ouverture et de clôture, c’est « Aquarium » issu de cette suite magique que demeure le « Carnaval des animaux » de Saint-Saëns.

Que la musique de ce créateur passionné, de cet esprit libre et de ce démiurge d’une musique aussi sublime, soit devenue l’hymne d’un festival du cinéma, c’est finalement à la fois un symbole et une ironie de l’histoire. Car Saint-Saëns, contemporain des frères Lumière, fut en fait le tout premier compositeur du cinéma : en 1908, il signe la toute première musique de film du cinéma muet, pour André Calmettes et Charles le Bargyilm, « L’Assassinat du duc de Guise ». Très beau clin d’œil en effet, que ce salut annuel et fraternel par le monde du cinéma, à celui qui fut l’inventeur d’univers sonores uniques. Une incitation, peut-être, à rejoindre ad libitum le maître des enchantements, en ses voyages recommencés.