Le nom de Joaquín Rodrigo (1901-1999), le célèbre compositeur espagnol, aveugle non pas de naissance mais dès l'âge de trois ans à la suite d’une épidémie de diphtérie, demeure indubitablement lié à son œuvre-phare, le Concierto de Aranjuez pour guitare et orchestre daté de 1939. On ne peut pas parler ici d'une injustice de la postérité en regard de son talent, car à vrai dire, la plupart de ceux qui sont touchés une fois dans leur vie par ce concerto unique en son genre et en particulier par son adagio, manquent rarement l'occasion de découvrir par eux-mêmes le reste du répertoire attachant de ce compositeur, qui est demeuré attaché à la grande tradition classique de la guitare espagnole. Dans la première moitié du XXe siècle, Rodrigo appartient à ce grand mouvement de renaissance de la musique espagnole qui a débuté dès la fin du XIXe siècle, et qui reste associé à quelques grands noms demeurés illustres : Enrique Granados, Manuel de Falla, Isaac Albéniz et Joaquín Turina. Un retour aux formes traditionnelles et populaires de la musique espagnole, mais un retour qui n'est pas effectué comme une restauration servile : en pleine modernité, ces compositeurs impriment leur marque sur ces formes anciennes en démontrant par là-même leur plasticité, leurs ressorts propres et irremplaçables.

Le Concerto d’Aranjuez, est longtemps demeuré lié à un certain mystère quant au second mouvement adagio, qui perdure encore d’ailleurs, car ce que je vais dire ici n’est pas souvent rappelé, et il faut surtout y voir la volonté de discrétion de Rodrigo lui-même qui a insisté pour que l’éclairage qu’il a fini par livrer en privé, ne soit pas trop amplement diffusé : une marque de discrétion qu'il partageait avec son épouse Victoria. Pourtant, cet éclairage semble bien être la clé du mystère de l’inspiration de ce second mouvement.

Agrandissement : Illustration 2

Car si le compositeur n’a jamais fait mystère de l’inspiration des premier et troisième mouvements du concerto, sur l’évocation de la splendeur des jardins de la résidence royale d’Aranjuez non loin de Madrid, le « référent » de l’adagio est longtemps resté un point d’interrogation. Il faut déjà insister sur le geste significatif en soi, au beau milieu des horreurs de la guerre civile espagnole, d’évoquer les splendeurs d’un lieu de sérénité d’une Espagne rêvée et ancienne, selon une représentation tout intériorisée, puisque de ces splendeurs, Rodrigo tire une vision forcément mentale, et également olfactive. Tout se passe comme à l’instar des poèmes écrits à cette époque par son ami le poète Federico Garcia Lorca (avec qui il créera le cycle du « Cantando Españas »), le compositeur avait voulu dire toute son horreur des exactions des fascistes de Franco, en clamant que l’Espagne, ce n’était pas ça, mais cette image demeurée intérieure des magnificences d’une civilisation invulnérable. Cet allegro con spirito et cet allegro gentile baignent donc dans une sérénité et une énergie provenant de la lumière intérieure à laquelle ce compositeur aveugle voulait arrimer l’idée même de l’Espagne, en pleine guerre civile : un contrepied lyrique en somme et comme un manifeste politique et spirituel inversé.

Pourquoi dès lors cette immense mélancolie de l’adagio ? On s’est longtemps perdu en conjectures : s’agissait-il d’évoquer justement l’affliction d’une Espagne déchirée, en proie à un conflit fratricide et à la barbarie déchaînée d’une guerre civile ? Certains y ont même vu une métaphore du massacre de Guernica, une sorte de pendant musical au tableau de Picasso.

Pourtant, enchâssé entre deux mouvements alertes, dans l’écrin de lumière des deux allegros qui l’encadrent, cet adagio recèle la trace d’un drame plus intime. Ce mouvement lent du Concerto d’Aranjuez est, on peu le dire, le véritable « tube » planétaire de Rodrigo, qui ne pouvait pas imaginer quand il le composa, la fortune à peine imaginable que connaîtrait cette sorte d’élégie poignante entre toutes. Car cet adagio a non seulement ému le monde entier, mais a connu une floraison d’adaptations qui n’a jamais cessé, de Miles Davis (« Sketches of Spain ») à Chick Correa, d’Al Jarreau à l’immense Fairuz, ou à d’autres reprises encore en jazz et dans la musique populaire. Une postérité dont Rodrigo ne pouvait se douter en effet, mais qu’il eut le temps de connaître, lui qui n’est décédé qu’en 1999.

L’histoire intime de cet adagio nous renvoie à un épisode tragique mais éminemment personnel de la biographie du compositeur, il n’est donc pas inutile de connaître cette occurrence pour comprendre la teneur de la prière qui se joue là. Et même si une grande musique n’a pas forcément besoin d’être ainsi contextualisée pour être appréciée (ce serait réduire la musique à un contenu strictement référentiel), quand une pièce est autant liée à une histoire dont elle est directement issue, connaître à quoi elle s’adosse n’est pas inutile.

Agrandissement : Illustration 3

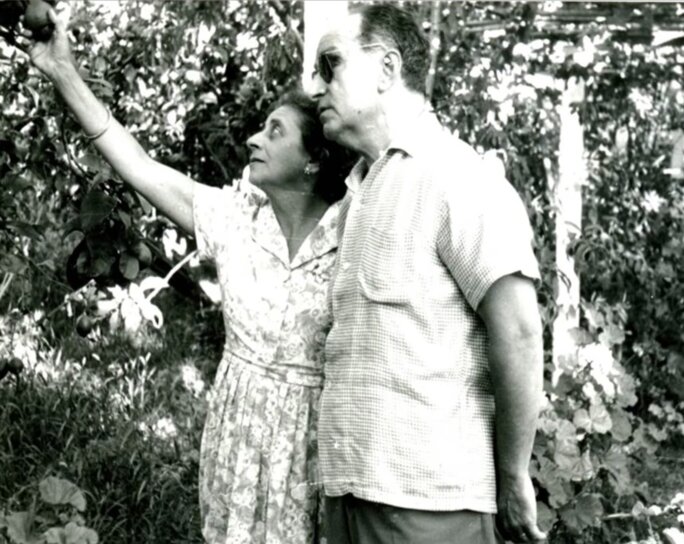

En 1939, Rodrigo, qui a épousé en 1933 la pianiste turque Victoria Kamhi, est en tournée, et en ce moment, sa femme est enceinte de leur premier enfant. Au cours de la tournée, il apprend par télégramme urgent que Victoria a été admise aux urgences, qu’elle est au plus mal, après avoir développé une hémorragie interne due probablement à une pré-éclampsie. Joaquín Rodrigo rentre précipitamment en Espagne mais sur le chemin du retour, il ignore si sa femme survivra ou pas à cet état alarmant. Durant le trajet, il prie pour qu’elle survive et il apprend à son arrivée qu’elle a survécu en effet mais que leur enfant est mort-né. De son aveu même, le compositeur a voulu exprimer dans cet adagio à la fois l’angoisse de cette attente insupportable, et la prière qu’il avait adressé pour que Victoria soit épargnée. Le célèbre adagio, par le guitariste virtuose espagnol Pablo Sáinz-Villegas :

Agrandissement : Illustration 5

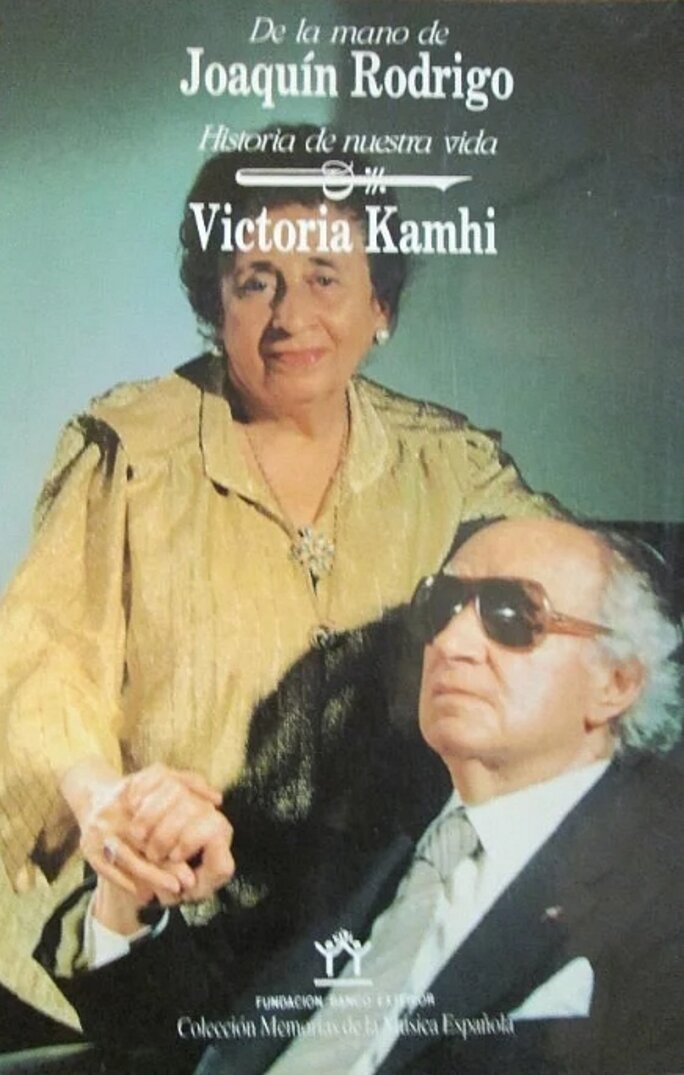

Le récit de cet épisode tragique a été livré, je l’ai dit, par le compositeur lui-même. On doit aux approximations proverbiales de Wikipédia cette formule où à peu près tout est faux : « Finalement, dans son autobiographie, Victoria révéla qu'il s'agissait d'une évocation des jours heureux de leur lune de miel, ainsi que d'une réaction de Joaquín à la déception de sa première grossesse infructueuse. » En réalité, Victoria n’a pas écrit « son autobiographie », mais la vie de Rodrigo inséparable de la sienne, dans une intention duale qui apparaît dans le titre même de l’ouvrage, paru en 1986 : « De la mano de Joaquín Rodrigo. Historia de nuestra vida. Victoria Kamhi ». Le récit de cet épisode intime a été donc donné par les Rodrigo d’un commun accord, pour mieux éclairer cet adagio du Concerto d’Aranjuez. Et le récit des circonstances de la composition est dû au compositeur lui-même.

Car si cette vie de compositeur de Rodrigo est inséparable de celle de Victoria, c’est qu’en vérité, c’est à elle qu’il doit l’ensemble de son œuvre, écrite en braille avant d’être transcrite note après note puis vérifiée en sa compagnie et avec son aide, au piano (Victoria Kamhi fut une grande concertiste).

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

J’ai été confronté dès l’enfance à la force expressive du Concerto d’Aranjuez et aux autres compositions de Rodrigo, du temps où en Martinique, agissait une femme de très haute culture nommée Fanny Auguiac, à la tête du CMAC (Centre martiniquais d’action culturelle). Entre autres réalisations marquantes, Fanny Auguiac avait fondé au CMAC le « Carrefour mondial de la Guitare », qui a vu passer les plus éminents guitaristes du monde entier, et en particulier Alexandre Lagoya. Pour la petite histoire (et celle d’une très grande fierté), c’est au CMAC que j’ai eu la possibilité de donner mon tout premier concert, à treize ans avec l’orchestre symphonique de la Martinique qui était dirigé par mon professeur de violon, Daniel Baucelin. Car c’est au terme de ce concert que j’ai été félicité par le maire de Fort-de-France, un certain… Aimé Césaire (j’ai pris plusieurs jours à m’en remettre).

L'intégralité du Concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo par Narciso Yepes et le Philharmonia Orchestra dirigé par Garcia Navarro :

De son vivant, Joaquín Rodrigo a été célébré comme il se doit en Espagne et dans le monde, avec toujours le soutien actif de Victoria. Il est vite devenu l'un des plus prestigieux ambassadeur de la culture espagnole dans le monde. Leur souvenir est aujourd’hui perpétué par la Fondation Joaquín et Victoria Rodrigo et l’action inlassable de leur fille Cecilia Rodrigo, née en 1941.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12