Agrandissement : Illustration 1

On allait voir ce qu'on allait voir. Un poste sur mesure pour François Bayrou, et à a mesure du personnage. Dans l'«après-crise», l'annonce du retour du Plan, «cette ardente obligation», disait le général de Gaulle, avec quelques exigences de l'intéressé qui transparaissaient dans la presse, comme si c'était acquis d'avance. Et d'évoquer un poste de haut-commissaire, ce couteau suisse de la boîte à outils pouvant tout aussi bien désigner un membre du Gouvernement qu'un haut-fonctionnaire (voir «Haut-commissaire et structure gouvernementale», 4/9/20).

Le 19 août, Alain Auffray, reprenant une information du Figaro, titrait dans Libération: «Un haut-commissariat au Plan à la sauce Bayrou». Il écrivait:

«La nomination du président du Modem au Plan de modernisation et d'équipement de la France devrait intervenir très prochainement. Bien distinct de l'exécutif et sans lien avec Matignon, il n'aurait de compte à rendre qu'au chef de l'État.»

Et de préciser, citant «son entourage» :

«Dès 2017, Bayrou défendait donc l’idée d’une instance “indépendante du gouvernement et du Parlement». Elle devait être rattachée au seul président de la République, «garant du long terme”. Sur ce dernier point, à ses yeux crucial, il semble, à en croire son entourage, que le président du Modem ait obtenu satisfaction : contrairement aux précédents hauts-commissaires, celui-ci n’aurait pas vocation à assister au Conseil des ministres, ni même à rendre de compte au Premier ministre.

[...] Le futur haut-commissaire se serait d’ores et déjà vu attribuer ses propres locaux autonomes qui ne seront les annexes d’aucun ministère.»

Mais, dans la réalité juridique, c'était plus compliqué que cela.

Quand les contraintes juridiques dissipent les illusionnistes

On sait que François Bayrou est agrégé de lettres. Si on ne saurait confondre l'agrégation du secondaire (la sienne) avec une agrégation de l'enseignement supérieur comme il en existe dans les disciplines issues du droit ou de la médecine, il n'est assurément pas agrégé de droit public. Dommage pour quelqu'un qui a été ministre plusieurs années et qui est président de parti(s) depuis plus d'un quart de siècle (CDS 1994). Car à l'évidence, il confondait la pratique présidentialiste accentuée de la Ve République avec la réalité institutionnelle. Et la réalité institutionnelle découle de la lettre de la Constitution — certes démentie depuis l'origine —, mais qui tient en une formule du garde des Sceaux, Michel Debré, présentant le projet de nouvelle Constitution au Conseil d'État le 27 août 1958 :

«Pas de régime conventionnel, pas de régime présidentiel : la voie devant nous est étroite, c'est celle du régime parlementaire. A la confusion des pouvoirs dans une seule assemblée, à la stricte séparation des pouvoirs avec priorité au chef de l'État, il convient de préférer la collaboration des pouvoirs : un chef de l'État et un Parlement séparés, encadrant un Gouvernement issu du premier et responsable devant le second, entre eux un partage des attributions donnant à chacun une semblable importance dans la marche de l'État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui sont, dans tout système démocratique, la rançon de la liberté.

Le projet de Constitution, tel qu'il vous est soumis, a l'ambition de créer un régime parlementaire.»

Je reviendrai quelque jour sur la Constitution imaginaire de Michel Debré qui écartait formellement le régime présidentiel parce qu'alors le Parlement eût été réellement indépendant, sans droit de dissolution, sans perte de contrôle de son ordre du jour au profit du Gouvernement. La réalité de la pratique fut différente, et de Gaulle la résuma d'un mot dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964:

«Le Président, qui, suivant notre Constitution, est l'homme de la Nation, mis en place par elle-même pour répondre de son destin [...] est évidemment seul à détenir et à déléguer l'autorité de l'État.»

Agrandissement : Illustration 3

Il y a donc une contradiction, une tension constante entre la lettre de la Constitution et sa pratique présidentialiste (un régime présidentiel supposerait un Parlement fort, face à l'exécutif, ce que rejetait explicitement Debré). Cette logique s'est accentuée avec la révision constitutionnelle de 2000, mise en œuvre en 2002. C'est, rappelons-le, la coïncidence des mandats avec le quinquennat présidentiel. L'élection présidentielle est première dans le calendrier et dans la préséance; elle a été systématiquement amplifiée depuis 2002 (présidences Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron) par l'envoi d'une majorité, parfois accrue, de «députés du Président» à l'Assemblée nationale. Mais voilà, les actes juridiques doivent être conformes à la lettre de la Constitution, et nous retrouvons la tension entre la pratique (l'Élysée commande) et la théorie (Matignon est le centre de décision politique, hors cataclysmes historiques).

La Constitution délimite formellement les compétences du président de la République (il n'est pas dit, même si c'est devenu une convention de Constitution, que le Premier ministre est responsable de fait devant le Président qui peut décider de le changer quand les majorités sont concordantes). Et les articles 20 et 21 de la Constitution donnent des compétences formelles elles aussi :

¤ au Gouvernement (art. 20) qui «détermine et conduit la politique de la Nation» et «dispose de l'administration et de la force armée»;

¤ au Premier ministre (art. 21) qui «dirige l'action du Gouvernement», «assure l'exécution des lois» et, «sous réserve des dispositions de l'article 13 [Nominations effectuées en Conseil des ministres], «exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires».

Que venait faire ce développement constitutionnel sur la nomination de François Bayrou? Tout, justement!

Le vœu de Bayrou : une aporie institutionnelle

Il y avait en effet une contradiction insoluble dans l'approche de François Bayrou. Comme je l'avais expliqué il y a déjà un an, il y a deux grandes familles de hauts-commissaires : des hauts-commissaires membres du Gouvernement; des hauts-commissaires hauts fonctionnaires.

Les deux familles ont coexisté sous la IIIe et la IVe République (sous la IIIe, à partir de la guerre de 1914-1918 quand le champ d'activité du Gouvernement s'élargissait considérablement compte tenu des impératifs de défense nationale. La Ve République avait vu disparaître les hauts-commissaires membres du Gouvernement, situation entamée sous le régime précédent. Ils ont réapparus à partir du quinquennat Sarkozy avec la nomination de Martin Hirsch qui ne souhaitait pas avoir le titre de membre de Gouvernement et pour lequel on avait recréé la fonction avec une logique semi-autonome et une situation assez comparable à celle de certains secrétaires d'État dotés d'attributions en propre (voir le décret de nomination du Gouvernement Fillon I et son décret d'attributions).

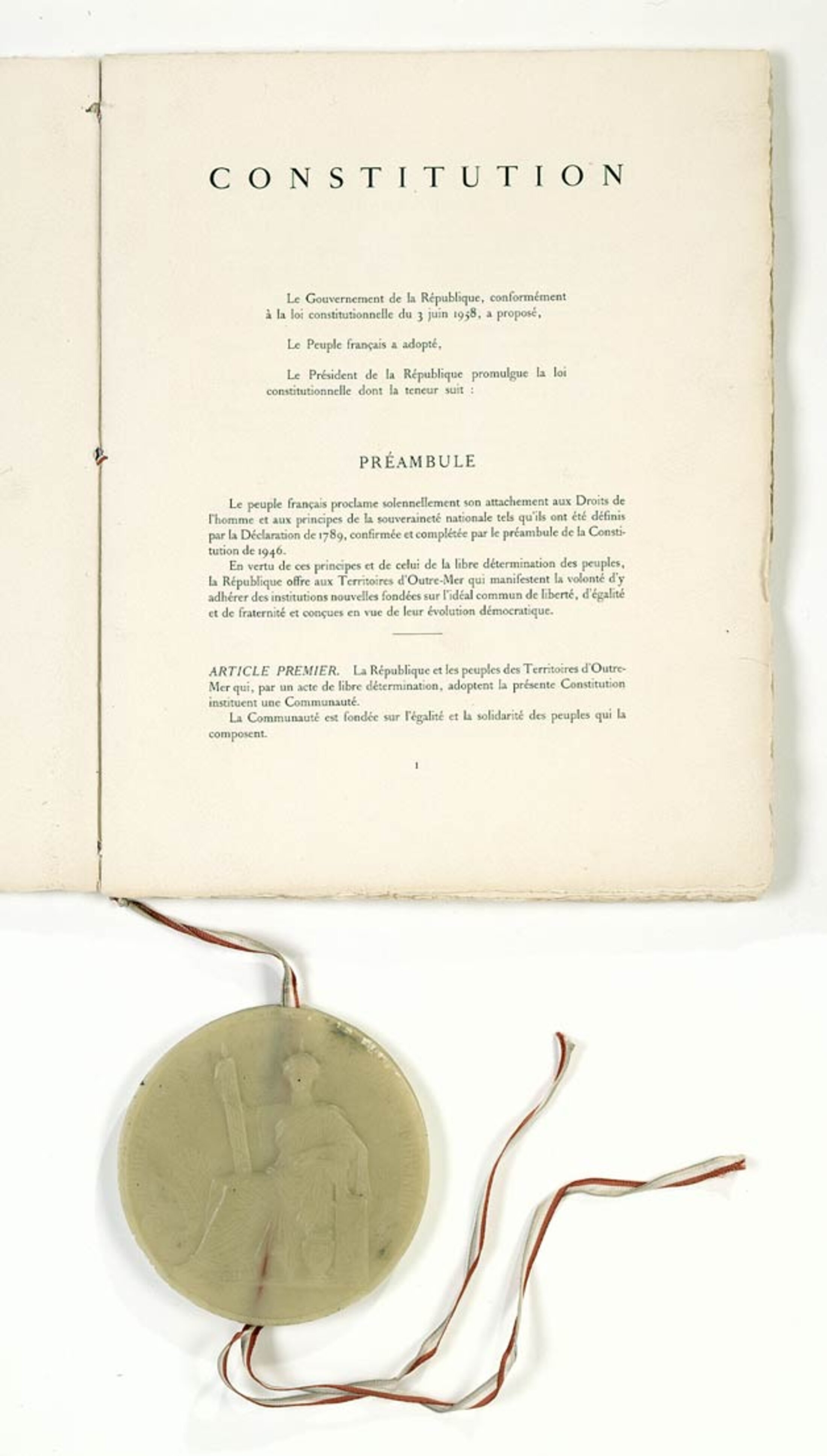

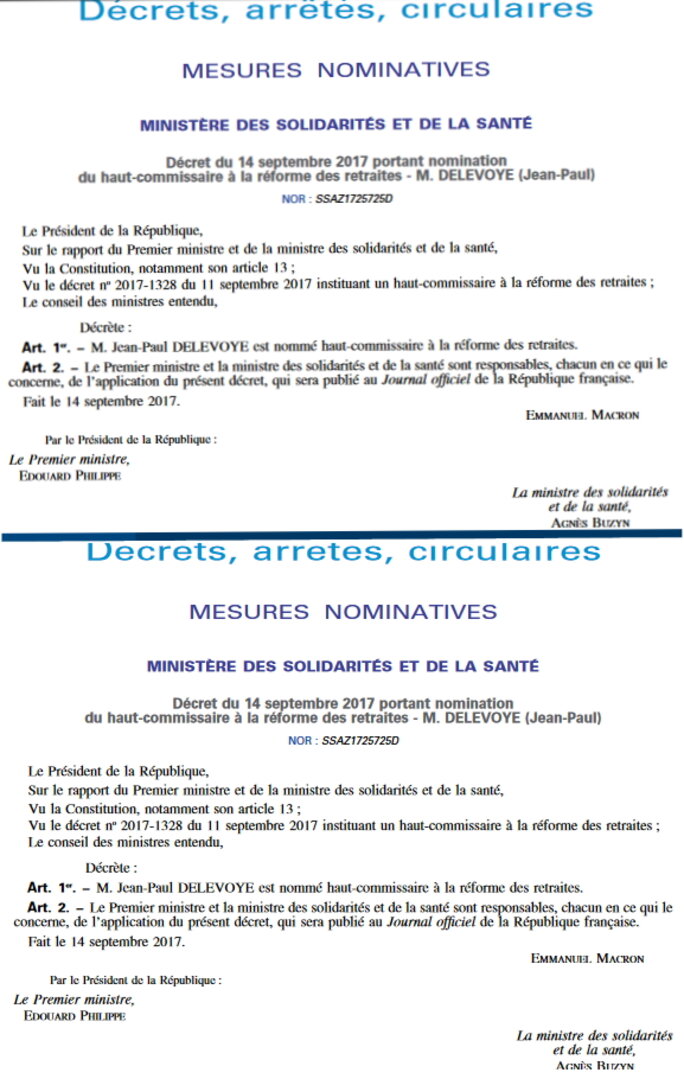

Agrandissement : Illustration 4

On notera que Jean-Paul Delevoye, nommé en 2017 «haut-commissaire haut fonctionnaire» entrait en 2019 au Gouvernement en restant rattaché à la ministre des solidarités et de la Santé. (Ce changement de statut personnel avait nécessité un décret mettant fin à ses précédentes fonctions ainsi qu'au «haut-commissariat» et, outre la publication d'un décret de nomination au Gouvernement, un nouveau décret d'attributions.)

François Bayrou affichait — comme le rappellent les articles précédemment cités — une ambition. Après son passage éclair au Gouvernement en 2017 et une démission forcée après une mise en examen (dossier des assistants parlementaires au Parlement européen), il s'agissait pour lui de réapparaître, bien sûr, mais en pleine lumière, en étant celui qui privilégie les questions de fond et la longue durée. Mais il ne voulait pas devenir un banal membre du Gouvernement, ce qui l'aurait nécessairement rattaché au Premier ministre ou horresco referens à un simple ministre (d'autant plus qu'en cas de changement de Premier ministre, les hauts-commissaires «de rang gouvernemental» disparaissent, comme les ministres et les secrétaires d'État). Évidemment, il aurait pu protocolairement retrouver le rang de ministre d'État. Peut-être: car le gouvernement Castex n'en compte pas.

On a parfois écrit que François Bayrou ne souhaitait pas quitter la mairie de Pau. Mais la «règle» voulant qu'un membre du Gouvernement ne soit pas à la tête d'un exécutif local n'est pas une règle constitutionnelle ou légale (contrairement aux incompatibilités parlementaires). C'est une décision d'opportunité, de nature politique et non juridique, dont le premier exemple résultat d'une décision de Lionel Jospin, Premier ministre en 1997. L'appellation haut-commissaire aurait pu justifier une exception (j'entends par là que l'intéressé, le chef de l'État et celui du Gouvernement auraient pu exprimer cette justification), le poste pouvant être affiché comme «moins politique».

Toutefois François Bayrou aurait eu un problème en étant rattaché à l'Élysée, même avec une appellation équivalente. On aurait pu créer un poste de haut-commissaire à la présidence de la République, hors hiérarchie en somme, de même que jadis, pour Jacques Foccart, Charles de Gaulle avait créer un deuxième poste de secrétaire général de la présidence de la République «pour les affaires africaines et malgaches» (et la barbouzerie aussi, mais ce n'était pas dans l'intitulé.

Pour les fonctionnement, il aurait dépendu des services de la présidence de la République (et de son secrétaire général), mais n'aurait pu, formellement, ne recourir qu'aux services de l'Élysée ni n'exercer aucune autre mission que de «conseil» auprès du chef de l'État puisque, par définition, les activités opérationnelles relèvent du Gouvernement et des administrations qui en dépendent. Même les projets de loi déposés au nom du président de la République le sont par le Premier ministre. Un haut-commissaire sui generis, certes, mais surtout totalement «en l'air».

Sous Emmanuel Macron,

des hauts-commissaires comme s'il en pleuvait?

Indépendamment de ce que sera la pratique réelle, dès lors que François Bayrou n'était pas membre du Gouvernement, cela le renvoyait formellement, du point de vue juridique, à la deuxième famille, celle des hauts-commissaires hauts fonctionnaires. Ceux-ci peuvent dépasser la durée d'existence du Gouvernement, mais restent soumis au choix discrétionnaire du Gouvernement quant à la fin de leur fonction, quand ce n'est pas celle de leur «haut-commissariat».

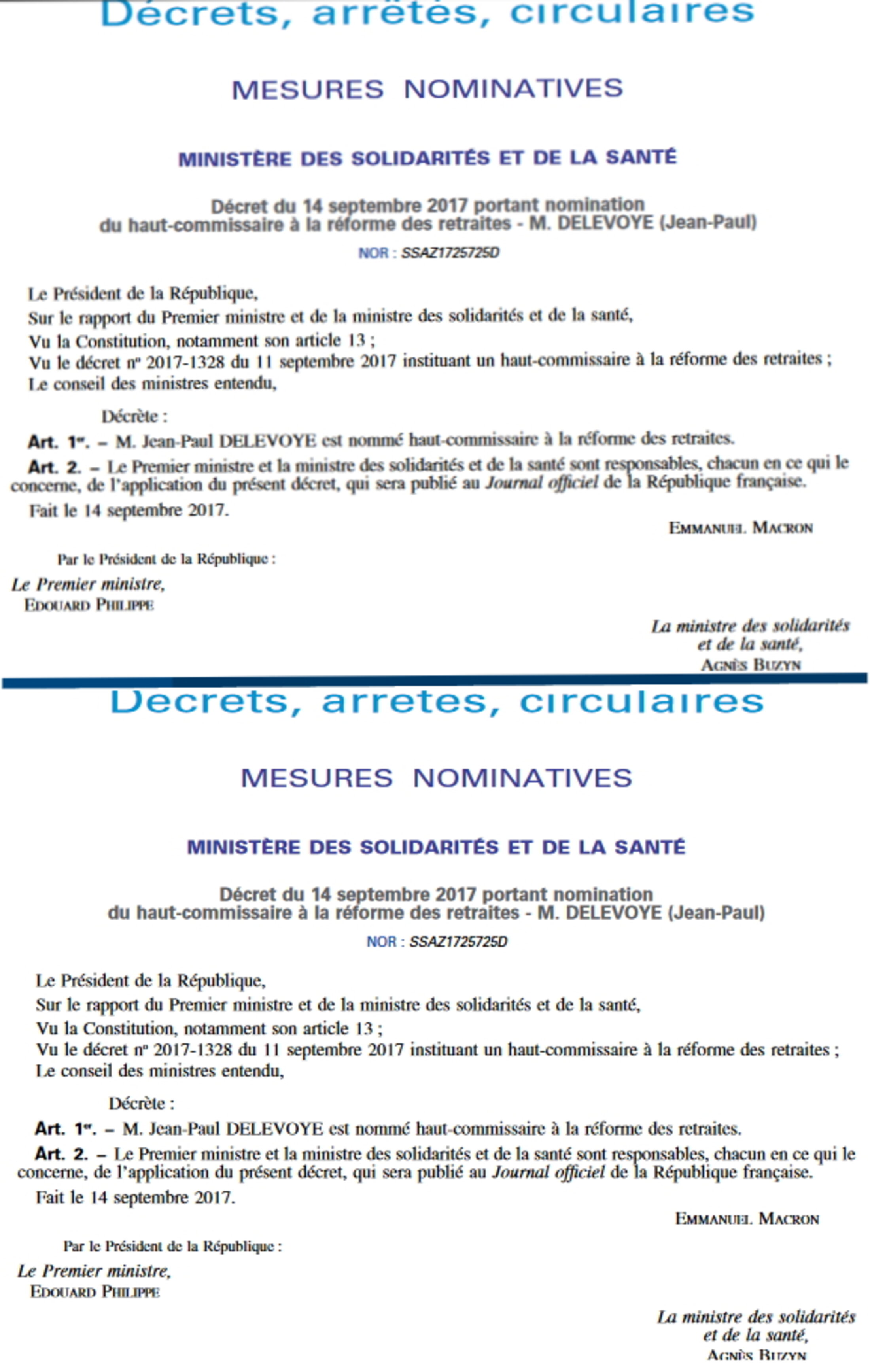

Comme je le rappelais dans le billet antérieur sur cette question, la question est réglée par le décret n°85-779 du 24 juillet 1985 «portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement». Son article premier dispose en effet que:

«Sont, aux termes de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée [titre II du statut général des fonctionnaires: Fonction publique de l'État], des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions, les emplois suivants :

Dans toutes les administrations :

-commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, [...]»

Agrandissement : Illustration 5

Car si l'on n'est pas membre du Gouvernement, on relève d'un autre cadre qui est justement prévu, soit exerçant le rôle de représentant de l'État dans des communautés d'Outre-mer dotées d'un statut d'autonomie (Polynésie française, Nouvelle Calédonie), soit assumant une mission temporaire sur un sujet auquel le Gouvernement veut donner un certain lustre que n'offre pas l'appellation trop banalisée de «délégué interministériel» (d'autant plus que, par définition, ce type de poste est rattaché à Matignon).

Les emplois de hauts-commissaire à vocation territoriale correspondent à des emplois permanents inscrits dans la loi et/ou le règlement. En revanche, leurs titulaires ne le sont pas, comme les préfets, corps dont ils sont, assez logiquement, le plus souvent issus. Pour les autres, c'est affaire de circonstance. Il peut d'ailleurs y avoir coexistence (ce fut le cas à partir de 2019) entre des hauts-commissaires membres du Gouvernement (Jean-Paul Delevoye) alors qu'avaient été mis en place des hauts-commissaires «hauts fonctionnaires» (mais essentiellement révocables ad nutum).

C'est ainsi qu'un décret du 4 septembre 2017 avait créé, auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire (Nicolas Hulot), un «haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale». Nicolas Hulot est parti, mais ce haut-commissariat existe toujours. Un autre décret du 3 novembre 2017, instituait, dans le cadre de la loi Pénicaud sur la formation professionnelle, un «haut-commissaire à la transformation des compétences» (devenu en 2018 «à la transformation des compétences et à l'inclusion par l'emploi»), rattaché à la ministre... décret supprimé en 2020 avec la création d'un «haut-commissaires aux compétences». En 2020, apparaissait, toujours auprès de la ministre du travail et par décret du 17 mars 2020, un «haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises». En revanche, en mars 2019 a disparu le haut-commissariat à l'engagement civique qui avait été créé en 2016.

On aura noté aussi en 2019 la nomination d'un haut-commissaire à l'énergie atomique, mais l'emploi — qui correspond à celui d'un haut-conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général du CEA— est prévu par le décret organisant le «Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives». On trouve aussi, en effectuant une recherche dans Légifrance depuis le début du quinquennat Macron, des nominations de hauts-commissaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, mouvement normaux s'inscrivant dans les logiques d'affectations de membres du corps préfectoral.

Bref, on constatera que la gestion macronienne fait usage, dans des contextes différents et à pour des cadres différents, de la nominations de «hauts-commissaires», ce qui n'empêche pas la désignation de délégués interministériels en tant que de besoin. Depuis l'investiture d'Emmanuel Macron, le 14 mai 2017, 26 décrets sont recensés par Légifrance: décrets instituant les emplois, nommant ou mettant fin aux fonctions; hauts-commissariat spécifiques ou «territoriaux».

François Bayrou, n'est pas «élyséable» comme on l'a vu (à tous points de vue et à son grand regret, sans doute). Comme haut-commissaire non-membre du Gouvernement, dans quel cadre s'inscrit-il?

Un cadre juridique contraignant,

des textes règlementaires précis

S'agissant des fonctions administratives, le décret n°85-779 du 24 juillet 1985 «portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement». Son article premier dispose en effet que:

«Sont, aux termes de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée [titre II du statut général des fonctionnaires: Fonction publique de l'État], des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions, les emplois suivants :

Dans toutes les administrations :

-commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, [...]»

On n'oublie pas que les services du chef du Gouvernement sont une administration elle-même, avec le secrétariat général du Gouvernement (SGG) sur lequel une inhabituelle lumière a été projetée avec l'«affaire Guillaume».

Peu importent les appellations (on aura noté que «commissaire général» n'est pas utilisé, quand ce fut l'appellation, longtemps, du responsable du commissariat au Plan, mais il y a déjà un commissaire général à la stratégie et à la prospective, poste recréé en 2013 sous la présidence de François Hollande. Peu importe au fond: l'étiquette varie, le fond juridique reste le même.

Agrandissement : Illustration 6

Dans le cas de François Bayrou, deux décrets ont été pris:

¤ un décret du 1er septembre 2020 «instituant un haut-commissaire au plan» qui en définit les missions et les attributions;

¤ un décret de nomination du 3 septembre 2020.

Le décret «instituant un haut commissaire au Plan» précise en son article premier que le haut-commissaire au Plan est «chargé d'animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l'État et d'éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels». L'appellation est subtile (mais on la retrouve dans d'autres organismes): c'est l'État, et non le seul Gouvernement qui sont visés. Mais il est vrai que tous les pouvoirs publics sont concernés par les apports espérés, qu'il s'agisse du pouvoir exécutif ou du Parlement.

Mais l'article 4, plus prosaïquement, indique bel et bien à qui le haut-commissaire est rattaché: «Le haut-commissaire au plan est rattaché, pour sa gestion administrative et financière, au secrétariat général du Gouvernement. Les moyens de fonctionnement liés à sa mission, notamment les crédits de personnel, sont inscrits au budget du Premier ministre.» On est bien, institutionnellement parlant, dans les rouages du Gouvernement, tout comme en matière militaire (et au-delà) le secrétariat général de la Défense nationale (SGDN) est rattaché au chef du Gouvernement, car le Premier ministre est «responsable de Défense nationale» (art. 21 de la Constitution) si, de manière ambivalente, à l'origine liée à «l'équation personnelle» du général de Gaulle, le président de la République est le «chef des armées» et «préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale» (art. 15 de la Constitution).

Le décret de nomination, extrêmement bref, ne contient que deux articles :

«Article 1. — M. François BAYROU est nommé haut-commissaire au plan. Il exerce ses fonctions à titre gratuit.

Article 2. — Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.»

Le décret du 1er septembre 2020 instituant le haut-commissaire au Plan est signé par le seul Premier ministre. Dans ses visas (comme pour d'autres emplois de «hauts-commissaires hauts fonctionnaires») figure l'article 37 de la Constitution, relatif au pouvoir règlementaire autonome du Gouvernement. Juridiquement exprimé, la formulation «les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire» implique que tout ce qui ne relève pas expressément et explicitement de la loi, dans les limites posées par l'article 34, relève du Premier ministre, investi du pouvoir règlementaire par l'article 21, qu'il s'agisse de textes d'application de la loi ou de règlements «autonomes»).

La décision de créer le poste relève formellement de Matignon, même si le choix politique a été arrêté ailleurs. Le décret de nomination, lui, est signé par le président de la République et contresigné par le Premier ministre (pas besoin d'autres contresignatures ministérielles). Mais c'est la pratique normale, je dirai même légale, pour des nominations qui, justement et comme le prévoit le décret de 1985 sur les emplois supérieurs, prévoit une nomination en Conseil des ministres.

Elle est d'ailleurs explicitée par l'article 2 du décret du 1er septembre (décret «instituant») qui précise en outre que le haut-comissaire : «Il dispose du concours de France Stratégie et des administrations et services de l'État susceptibles de contribuer à l'accomplissement de sa mission», lesquels, formellement (juridiquement) dépendent directement ou indirectement (via les ministères) du Premier ministre. On notera d'ailleurs qu'il dispose de leur «concours», mais pas qu'il a autorité.

Agrandissement : Illustration 7

Pour prendre un cas très précis, Gilles de Margerie, commissaire général à la Stratégie et à la Prospective (le patron de l'entité dénommée «France Stratégie» depuis un décret Cazeneuve du 24 mars 2017), Gilles de Margerie ne saurait évidemment récuser les demandes de concours du haut-commissaire, et avec lui le réseau d'organismes qu'il anime règlementairement, mais comme «prestataires de service» internes à l'Administration et non comme «subordonnés». France stratégie conserve ses caractéristiques propres — est dénommé depuis mars 2017 «France Stratégie» et reste régi par un décret du 22 avril 2013 modifié).

En fait, un commissaire général (Gilles de Margerie) et un haut-commissaire (François Bayrou) ont «plan» dans leur étiquette administrative règlementaire sans que la création du second poste modifie les caractéristiques du premier (hormis le «concours» prévu). Et France Stratégie est rattaché directement à Matignon. La boucle est bouclée.

L'orbite du haut-commissariat au Plan est bien Matignon. Nolens volens, François Bayrou y est rattaché, mais sans doute pas tout à fait comme le serf médiéval à la glèbe...

Situation judiciaire et situation juridique

Pour expliquer le choix de François Bayrou de n'être pas membre du Gouvernement, j'ai déjà écarté l'argument «mairie de Pau». On a évoqué aussi sa mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires Modem au Parlement européen qui l'avait contraint à renoncer à participer au gouvernement Philippe II constitué après les élections législatives. Mais il n'y a en la matière qu'une règle politique et non juridique, qui peut varier d'un gouvernement à un autre. De surcroît, il n'y a pas de condamnation définitive.

Agrandissement : Illustration 8

Au reste, la situation est la même, aspect politique en moins, pour le poste de haut-commissaire haut fonctionnaire. Si l'emploi est à la discrétion du Gouvernement, l'intéressé doit satisfaire aux obligations de la loi Le Pors du 13 juillet 1983, et notamment de son article 5 (comme tout fonctionnaire, statutaire ou sur emploi discrétionnaire). Or celui-ci ne mentionne, parmi les clauses d'exclusion (nationalité, absence de droits civiques, aptitude physique hors compensation du handicap) que:

« le cas échéant, si les mentions portées au bulletin nº 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions.»

Non seulement il faut une condamnation définitive (le jugement n'a pas la force de la chose jugée tant qu'un appel peut être interjeté ou est encours), mais il faut que le tribunal décide de son inscription au casier nº 2 et que, de surcroît, cette condamnation même soit jugée incompatible avec l'exercice des fonctions. Le temps que la clôture de l'affaire soit prononcée, que l'affaire soit audiencée, que le jugement de première instance soit prononcé... et que les procédures d'appel et de cassation soient éventuellement enclenchées, il peut se passer bien des choses et, assurément, on aura changé de quinquennat. On peut douter que François Bayrou voit plus loin.

Un exercice «à titre gratuit»

pour un calcul qui ne l'est pas

Son décret de nomination est particulier sur un point: il exerce ses fonctions «à titre gratuit», autrement dit sans rémunération. François Bayrou l'a expliqué pour deux raisons: la première est de pouvoir justifier qu'il reste maire de Pau; la seconde était de jouer un rôle sans donner l'impression de se faire recaser avec un hochet de la République créé pour l'occasion. Qu'a-t-il donc à y gagner, puisqu'il ne sera pas payé? Un retour en visibilité sur un poste réputé stratégique, et à travers lui de la notoriété et une mise en lumière susceptible de bénéficier à un Modem qui semble plus attirer que le groupe majoritaire LREM. En somme, le désir de penser l'après sur le temps long n'est pas incompatible avec le fait de préparer le coup d'après.

Agrandissement : Illustration 9

François Bayrou sait désormais que la présidentielle est terminée pour lui, du moins au premier rang du premier tour. Après tout, il a été ministre (de l'Éducation nationale) de 1993 à 1997 dans les gouvernements Balladur (cohabitation pendant le deuxième septennat de François Mitterrand), puis Juppé (première présidence de Jacques Chirac). Dans la stratégie macronienne pour 2022, il peut être toujours utile et, dans la mesure où le Modem, qui s'estimait maltraité par le chef de l'État et LREM, devient indispensable pour faire majorité à l'Assemblée nationale, il était logique qu'on le ménageât. Que cela se fasse dans un cadre où François Bayrou s'installe dans un rôle de sage de la République, apparemment dégagé des luttes partisanes immédiates, ne nuit pas.

Agrandissement : Illustration 10

Et puis François Bayrou a réussi son coup de com. Il n'est sans doute pas invraisemblable qu'il fonctionne effectivement en direct avec le chef de l'État. À tout le moins, les grandes décisions relevant de ses compétences règlementaires («animer», «coordonner», «éclairer») se prendront dans des conseils restreints à l'Élysée. François Bayrou peut espérer être mis alors, derrière le président de la République, sur le même plan que le Premier ministre, voir apparaître à côté de lui

Satisfaction d'égo? Pas seulement. Les symboles comptent, en politique, surtout quand on veut préparer l'avenir, celui du pays, nous dira-t-il la main sur le cœur, mais peut-être un peu aussi le sien et, à tout le moins, celui de son mouvement. Ce haut-commissariat, juridiquement «administratif» et non «gouvernemental», peut en théorie durer tant qu'un Premier ministre ne le supprime pas. Mais on voit bien que son terme devrait être celui du quinquennat.

D'ailleurs, les journalistes qui avaient largement relayé ses désidératas (ne pas dépendre du Premier ministre, relever directement du Président) sont restés muets sur les modalités juridique de sa nomination, comme si cela n'avait rien changé par rapport aux propos antérieurs. Or, comme nous l'avons vu, le processus régulier de nomination l'a bien placé, et ses collaborateurs directs avec lui, dans l'orbite de Matignon, autrement dit du Gouvernement au sens constitutionnel du terme. Pourtant, sans «vrai» plan (au sens où Jean Monnet l'entendait), il en reste bien un: le plan com de Bayrou qui aura, lui, bien fonctionné*.

Toutefois, c'est avec intérêt que j'ai repéré qu'il y avait eu au moins une interrogation de fond sur la réalité de sa tâche. Et c'est pourquoi, en conclusion de ce billet, je me contente de renvoyer à l'excellent article de Romaric Godin dans Mediapart: «Pour Bayrou, un haut-commissariat sans plan» (4/9/20) que je refuse à affadir en le résumant ici.

Luc Bentz

Pour compléter :

— Luc Bentz, «Haut-commissaire et structure gouvernementale», blog Mediapart Vie publique, délices et orgues, 4/09/2019

https://blogs.mediapart.fr/luc-bentz/blog/040919/haut-commissaire-et-structure-gouvernementale-version-2

— Romaric Godin, «Pour Bayrou, un haut-commissariat sans plan», Mediapart, 4/09/2020

https://www.mediapart.fr/journal/france/040920/pour-bayrou-un-haut-commissariat-sans-plan

* Ajout du 12/09/20 à 23 h 35. Lilian Alemagna («Stratégie: quel plan pour le commissaire Bayrou?», Libération, 11/09/2020) revient néanmoins sur le «flou» de la mission du nouveau haut-commissaire.