Agrandissement : Illustration 1

.

Agrandissement : Illustration 2

.

Rodrigo via le Greco, et non l’inverse — comme dans les impros de jazz, le thème est porteur de l’expression, il n’en est pas la finalité. Dans la peinture gestuelle, et Jean-Pierre Rodrigo pratique bien une forme intellectuelle de peinture gestuelle, le processus créatif emprunte une voie de réalisation comparable à l’emportement physique de la pulsation jazzistique. C’est un fait à souligner : si les résurgences historiques préexistent à l’action, y compris prestigieuses, elles ne changent rien à l’affaire. Dans l’art de Rodrigo, elles s’insèrent sans exclusive, en réalité chez lui nature et culture se disputent l’avant-scène. Dans ce schéma dualiste, la création de Rodrigo devait inéluctablement rencontrer celle du Greco pour progresser dans son procès syntaxique. On se prend même à rêver qu’une prémonition atteint le peintre castillan sur un prolongement de soi dans l’orbite rodrigienne, la fin de ce texte précise en quoi. Cette exposition est donc emblématique et opportune à plus d’un titre.

Si les premières peintures de Jean-Pierre Rodrigo (les Façades, 1976) se présentaient déjà sous la forme de variations sur un thème, c’est plus tardivement, avec l’évocation du Don Quichotte de Cervantes, que leur nombre s’élargit et se répartit en plusieurs séries de peintures successives rassemblées en une suite synthétique (les Molinos). Disséminés dans un espace vibrant semi-abstrait, les moulins transfigurés en signes scandent de leur présence insolite la désolation magistrale du paysage de la Mancha. C’est à partir de ce motif rythmique que Rodrigo conçoit la présentation matérielle de l’œuvre comme un ensemble de multiples. Non seulement comme une « série » thématique, telle que le vingtième siècle en aura développé l’expression avec plusieurs de ses créateurs célèbres, mais aussi comme une « suite » évolutive, extrapolant diverses projections possibles sur un même sujet.

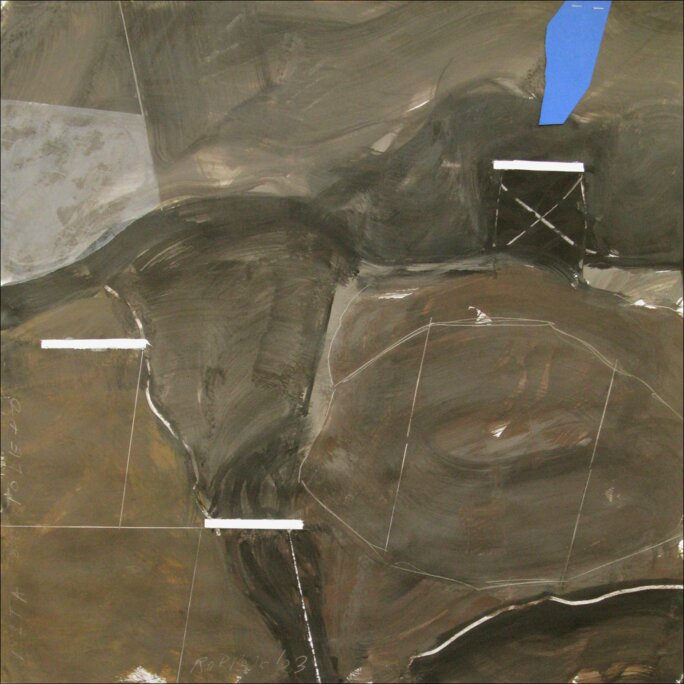

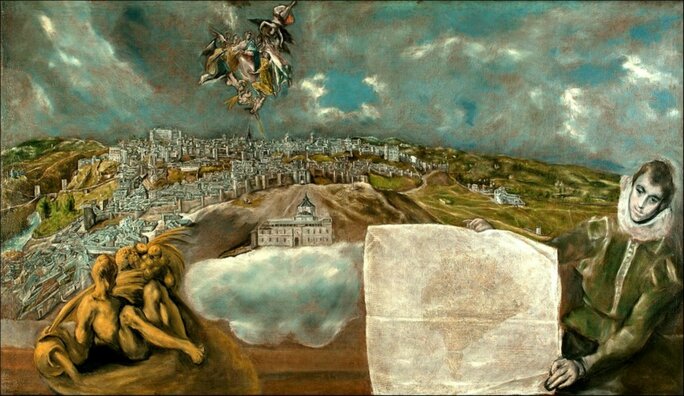

La suite dénommée Toledo (Tolède), commencée en 2020, est typiquement représentative de la méthode de Rodrigo. La construction des peintures qui la composent, leurs couleurs, l‘organisation de leurs lignes de force et de leur dynamique prennent toutes pour origine une même toile du Greco représentant la ville de Tolède où son auteur s’était établi au mitan de sa vie (Vue de Tolède, réalisée entre 1597 et 1599). Cette peinture initiale se distingue par la déchirure tragique de son ciel (Picasso l’introduit dans la partie supérieure de ses Demoiselles d’Avignon) dominant un relief de collines enserrées où la ville se glisse comme une apparition, dans une homogénéité chromatique grevée de trouées saisissantes. C’est un paysage cruel qui saute aux yeux, un des plus notoires de la Renaissance, préfigurant la franchise expressive des créateurs de la modernité.

Plus effrénée et plus souple, la suite Toledo à laquelle il donne lieu est diversement structurée par l’impulsion jazzy du mouvement qui l’anime. La répartition disruptive des vides et des pleins, des lignes et des surfaces, la vitalisation des tons rompus en regard des tons bruts, les riches traitements de textures, de trames et de tracés : tous éléments du langage gestuel de Jean-Pierre Rodrigo où le mouvement vient heurter la stabilité de la composition, sont mis en évidence avec maestria dans cette œuvre aux interprétations indéfiniment renouvelées. La gravité du sujet s’impose également par déperditions subites et touches allusives. La gestualité, portée par le ferment rapide et précis de l’exécution, réalise une œuvre oscillant entre enlèvement et vertige. Et c’est bien le sentiment qui s’appréhende devant le tableau initial du Greco. Son époque est celle des derniers temps de l’harmonie de l’homme avec la nature, juste avant le déferlement de la technique et le changement progressif de civilisation qui s’annonce.

.

.

Agrandissement : Illustration 3

.

Agrandissement : Illustration 4

.

Agrandissement : Illustration 5

.

Agrandissement : Illustration 6

.

Agrandissement : Illustration 7

.

.

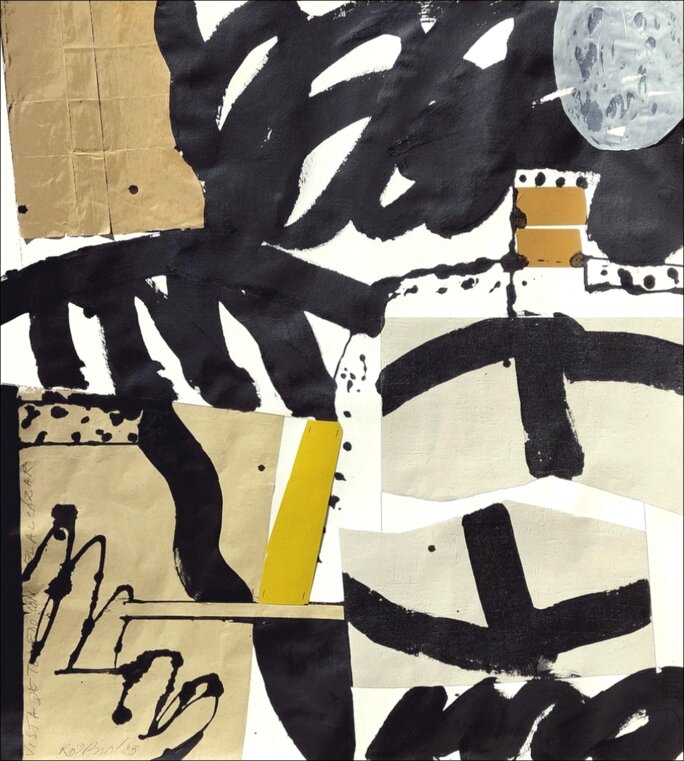

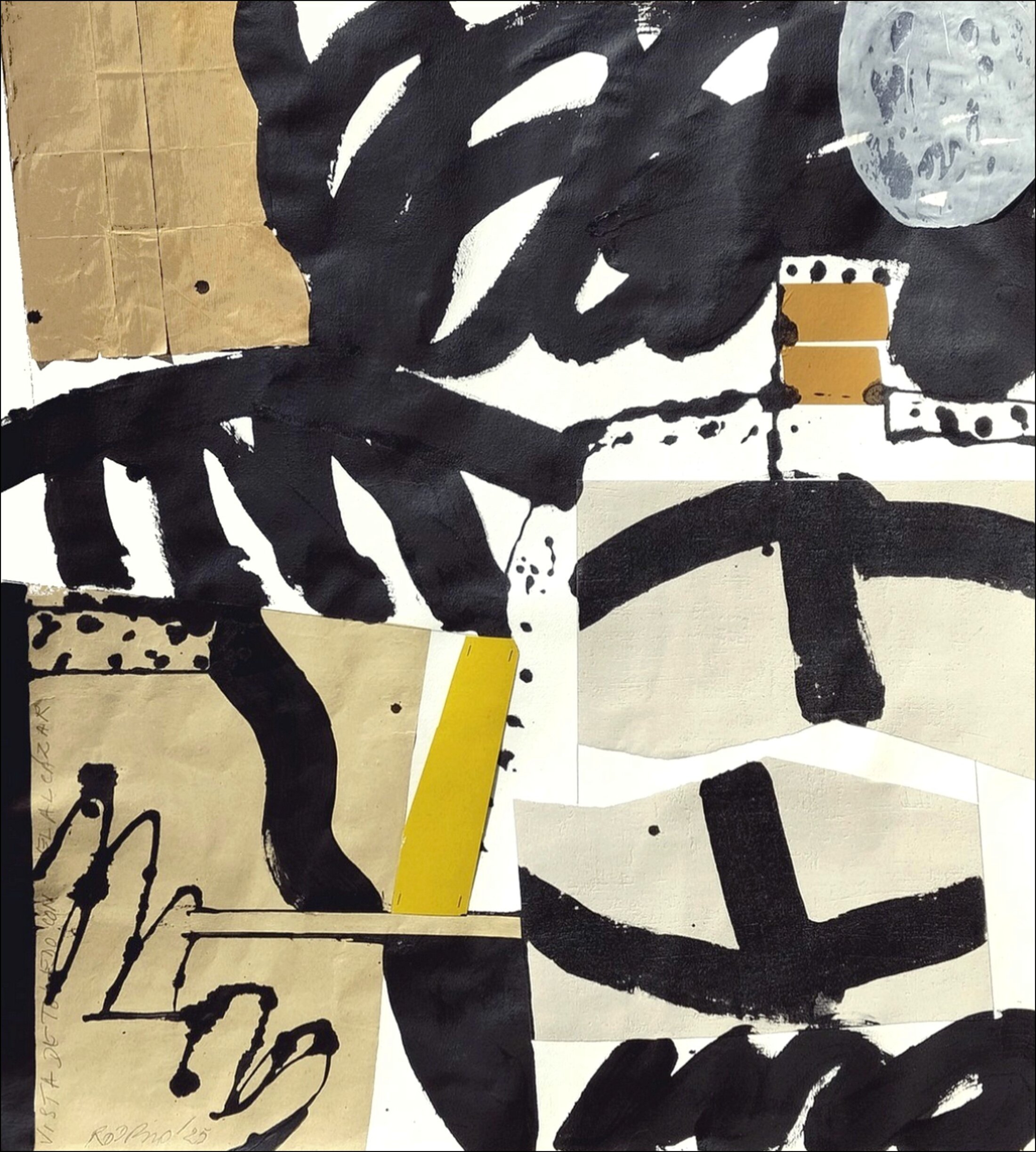

La suite Toledo est une des dernières créées par Rodrigo. À l’heure où j’écris ces lignes, elle compte 63 peintures réalisées, dont un peu plus de la moitié sont présentes dans l’exposition. Leur format est généralement carré, de dimension moyenne (75 x 75 cm), certaines plus importantes, quelques-unes plus petites. Leur technique souscrit à celle que pratique l’artiste habituellement : brosses et gros pinceaux, rouleau large de graveur, pipettes (ou burettes) de mise en ligne, manches pointus en bois et crayons, pour l’essentiel. La peinture acrylique et l’encre de chine noire en sont les médiums récurrents. À quoi il importe d’ajouter toute une gamme de papiers découpés ou déchirés intégrés à la construction par collage et agrafage : papiers d’emballage, de pochettes commerciales teintées, papiers récupérés ici ou là et chutes d’œuvres antérieures. Cet usage accentue l’instantanéité de la représentation, sa relation avec le quotidien familier, et met en valeur la matérialité de la surface picturale. Les ruptures de plans s’en trouvent décuplées qui arrachent la structuration de l’espace au monolithisme du tableau traditionnel. Il faut souligner la parenté de cette polymorphie peinture/dessin/collage avec celle que Robert Motherwell mit en valeur dans ses tableaux au plus fort de l’émergence de l’École de New York, en communion avec l’œuvre littéraire, dense et survolté, de James Joyce. Et, en effet, l’impétuosité esthétique des réalisations de Rodrigo, de par leur effusion poétique, ne manque pas de rappeler l’hétérogénéité révolutionnaire des toiles que le peintre américain réalisa dans les années 1940. Mais si la structuration abstraite du motif emprunte des chemins comparables à la composition complexe et diversifiée de Motherwell, chaque peinture est présentée chez ce dernier comme une fin en soi, très souvent sur le canevas d’un personnage présent dans une pièce. Chez Rodrigo, au contraire, le sujet concerne un paysage à ciel ouvert et son traitement renvoie irrémédiablement à l’élaboration d’un ensemble rythmique et musical.

.

.

Agrandissement : Illustration 8

.

Agrandissement : Illustration 9

.

Agrandissement : Illustration 10

.

Agrandissement : Illustration 11

.

.

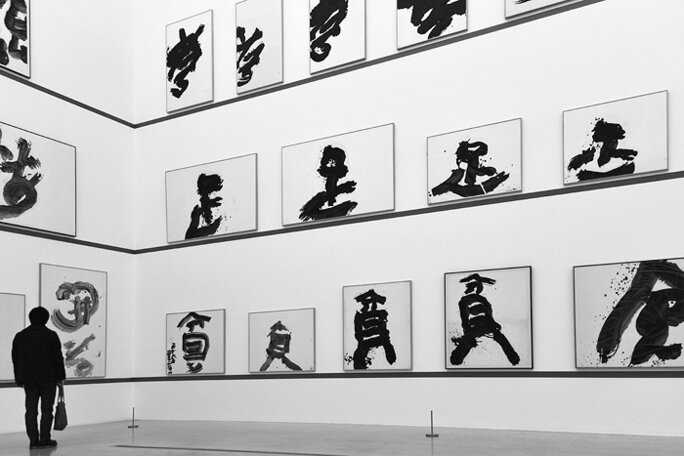

Je ne me souviens pas qu’on ait souligné jusqu’ici cette particularité de la peinture sous forme de suite comme élément essentiel de l’art de Jean-Pierre Rodrigo. Elle l’est pourtant, et cela prête à modifier le regard que l’on se dispose à porter sur son œuvre. Ce n’est pas rien, si l’on observe que la suite est à l’origine des plus audacieuses avancées dans les domaines de la création calligraphique et de la musique improvisée. La reconduction du motif sur toute la longueur de la cimaise introduit une modification de la perception de l’œuvre faisant entrer la mnémonie comme un de ses éléments fondamentaux. Elle élargit en même temps le lieu de son exposition en un vaste espace propice à une dimension supérieure de perception. C’est chez le peintre-calligraphe japonais Yu-ichi Inoue que s’est instauré avec force ce principe de la suite d’œuvres thématique, constitutif d’une temporalité majorée. Voulant à tout prix soustraire la calligraphie à la pesante tradition de l’exécution formaliste, il s’employa, dans la seconde moitié du XXe siècle, à renforcer sa présence dans l’espace de façon inédite, en augmentant la dimension des formats et la consistance organique de l’encre utilisée, et en vouant chaque réalisation à s’insérer dans un continuum complet de variations, toutes fondées sur l’appréhension d’un même idéogramme. Il ira, comme ici, jusqu’à une soixantaine d’interprétations successives composant un ensemble.

.

.

Agrandissement : Illustration 12

.

.

La proximité avec les compositions musicales d’Anthony Braxton, un des grands noms de l’avant-garde du jazz, mérite à son tour d’être mentionnée. Et sans doute avec une attention particulière, car on ne peut pas faire l’économie de la culture et de la pratique musicales chez un peintre qui est aussi musicien et le chef d’une grande formation de jazz depuis plus de cinquante ans. Braxton mit en valeur la possibilité d’un enrichissement interdisciplinaire des modalités de la création musicale sur un principe d’exploration tripartite : les logiques « stables » (préparations écrites), les logiques « mutables » (passages d’indétermination où l’exécutant fait intervenir sa propre version des timbres, des tonalités et des rythmes employés) et les logiques « synthétiques » (improvisations diversement élaborées selon des directives accordées aux précédentes). Il retira de leur conjonction les moyens d’engager une poétique de l’invention musicale propre à accroître son instruction ludique et imaginative. Ses solos de compositions successives, où les rythmes et les phrasés sont catalysés en précipitations variables à partir d’un thème, font fortement penser au principe de la suite picturale telle que Rodrigo la conçoit en fil d’Ariane de ses représentations. Une même référence au topos (cartes de cités, de bâtis, d’environnements) comme élément de découverte individuelle de la forme rapproche encore les deux artistes. C’est, il me semble, un caractère notable de son expression : l’intuition musicale se définit au cœur même du processus pictural développé par Rodrigo.

.

.

.

.

La confluence unissant la pulsation rythmique au plan ininterrompu du territoire est sur ce point effective. Elle s’appuie sur ce fait que la topographie épousant le support est une constante de son œuvre. S’étendant en général d’un bout à l’autre de sa surface, elle déclenche une ambivalence d’échelle qui brouille l’identification spatiale de la représentation ; on ne sait pas d’emblée si ce qu’on voit est perçu frontalement ou d’en haut. Cette incertitude a pour effet de concentrer l’attention sur les moyens expressifs directs et d’avancer la gestualité au devant du regard. S’agissant du Greco, ce dispositif est particulièrement bienvenu pour rappeler l’expressionnisme flamboyant du peintre renaissant. Mais le Greco lui-même donne sa propre acception du topos. Lorsqu’il entreprend de peindre la ville de Tolède — il a une soixantaine d’années —, c’est un paysage qu’il représente, probablement le premier de l’histoire de l’art occidental. Mais il y revient quelque dix ans plus tard pour proposer une seconde version de son motif. Et c’est alors un tableau composé comme un assemblage qui s’offre à la vision. Son inventivité lui fait réunir dans un même traitement plusieurs représentations en relations étroites : la ville dans toute son étendue occupant l’essentiel de l’image, une effigie anthropomorphique du fleuve Tage qui l’alimente, la Vierge Marie protectrice la surplombant dans le ciel, et une carte brandie par un jeune homme où est indiqué par écrit l’emplacement de l’hôpital Tavera auquel est destiné le tableau — cet hôpital, déjà visualisé à part sur un nuage, paraissant à la fois fictif et accessible. Dans ce jeu de piste symbolique, la géométrie graphique de la carte s’impose au premier plan. Le topos, autrement dit, prend valeur équivalente au paysage. Et le Greco insiste par le choix de son titre sur cette intrication principale : Vue et plan de Tolède. Comprenez : la perspective exacte et le plan incitatif vous sont donnés ici pour importance égale.

Cette juxtaposition de deux traductions très différentes d’un même lieu préfigure en quelque sorte les conjugaisons turbulentes de techniques et d’espaces mises en exergue par Jean-Pierre Rodrigo. Et c’est précisément par cette peinture qu’il commence, en 2005, à produire une dizaine de variations sur le Tolède du Greco. Ensemble qu’il nomme, comme la grande suite de 2020, Toledo, mais qui intègre cette fois la carte dans son hypothèse dynamique. Le Greco savait-il que les premières formalisations d’un environnement par l’humain, dont les exemples remontent au paléolithique, prennent toutes l’apparence d’un plan cartographique ? Probablement pas, le génie du trait l’avait simplement emmené à cet endroit. Rodrigo, en revanche, qui occupe un territoire régional où l’art pariétal s’est divulgué à profusion, a pleinement assimilé dans son art cette origine immémoriale du paysage. La confrontation Rodrigo-le Greco se relance de cette instigation prospective. Mais c’était à prévoir. Toledo, quelles que soient ses versions, entraine l’observateur dans sa course hors du temps. Le grand écart dans l’histoire bénéficie de la science des dissemblances dont le jazz insinue le trésor dans l’oreille.

.

.

Agrandissement : Illustration 14

.

Agrandissement : Illustration 15

.

Agrandissement : Illustration 16

.

Agrandissement : Illustration 17

.

Agrandissement : Illustration 18

.

Agrandissement : Illustration 19

.

Pour toutes images de ses œuvres : © Jean-Pierre Rodrigo

.

.

.

Toledo séries, exposition de Jean-Pierre Rodrigo Subirana, galerie La Grange, 46090 Saint-Michel de Cours, du 14 juin au 6 juillet 2025 les vendredi, samedi, dimanche de 16h à 19h, et jusqu’au 13 juillet sur rendez-vous (06 42 69 96 55).

.