.

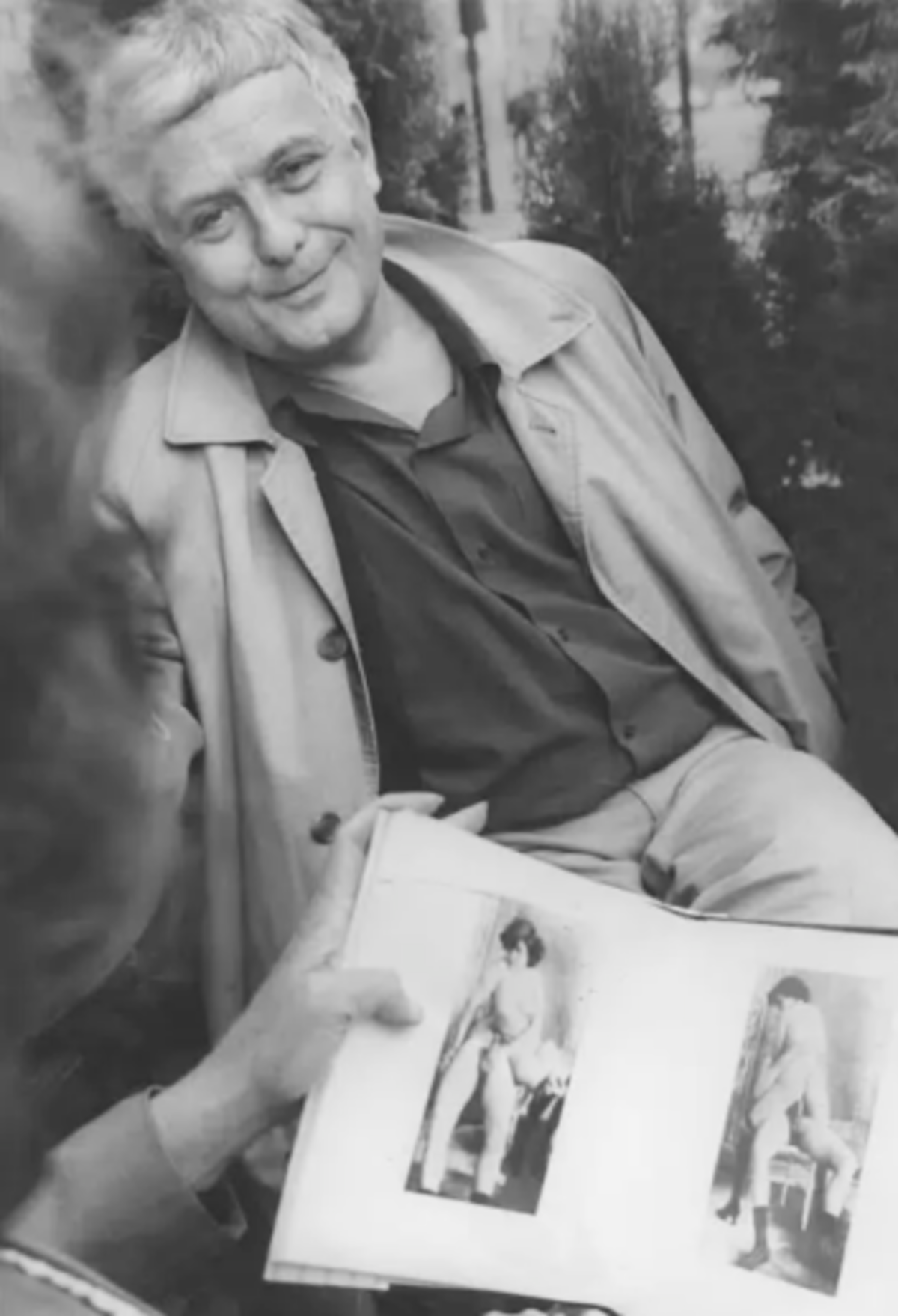

Extrait d’un entretien avec le poète et diplomate irakien Chawki Abdelamir paru dans la revue culturelle libanaise Mawakif, en mars 1980, repris dans le recueil d’essais Improvisations, Philippe Sollers, Folio/Gallimard, mars 1991 [1].

.

.

––––––––

.

Chawki Abdelamir : Je voudrais, pour commencer, vous poser une question générale. Étant irakien, je voudrais vous demander quelle est votre définition de l’Occident ?

Philippe Sollers : Il me semble que c’est un principe de contestation. Ce qu’on appelle la culture occidentale, l’aventure occidentale, c’est une certaine négativité énigmatique, probablement de plus en plus énigmatique, mais qui définit bien en quoi la virulence occidentale est en train de s’étendre à toute la planète, à l’ensemble de l’espèce humaine, à l’ensemble de son histoire, et je crois qu’au fond ce principe de négativité qui a pris le nom d’Occident, de culture occidentale, n’est pensable qu’à travers l’aventure chrétienne. Si on veut aller au fond des choses, il nous faut définir l’Occident comme cette très bizarre aventure, surgie du Proche-Orient, sortie de la Bible et de la culture grecque, de leur mélange contradictoire, de leur opposition fondamentale, de leur multiplication l’une par l’autre, et ça porte un nom : c’est l’aventure de la chrétienté. L’aventure de la chrétienté, c’est aussi l’aventure de ce qu’on appelle la science. […] L’aventure occidentale suit son cours. Il ne faut pas croire qu’elle est en crise. Elle a toujours été en crise. C’est la crise elle-même. Elle n’est pas plus en crise aujourd’hui qu’elle ne l’était au IVe siècle, au XIIe siècle ou au XVIe siècle. Ça a toujours été de la crise, l’aventure occidentale. Quelqu’un qui en était très conscient, c’est Husserl, par exemple, dans L’Origine de la géométrie, ou la Krisis. Les philosophes du XXe siècle, Heidegger en tête, ont commencé à se réinterroger sur cette aventure occidentale en tant que telle : la crise de la métaphysique elle-même. Je crois que l’Occident n’est pas en crise, pour la bonne raison qu’il incarne la crise elle-même, qu’il est le facteur de la crise permanente, de la crise au sens tragique : révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, au sens négatif mais aussi au sens positif. C’est-à-dire qu’on peut faire, d’une part, un tableau extraordinaire de toutes les négativités de la culture occidentale, de sa gestion de la mort : un tableau qui irait, si vous voulez, de l’Inquisition au nucléaire, en passant par les camps de concentration ; et puis, d’autre part, faire aussi exactement de façon symétrique un tableau de ses positivités, qui irait de la peinture à la musique en passant par la littérature et par tout ce que vous voudrez comme sublimation, comme art, comme philosophie, comme connaissance. Donc, l’Occident, je crois qu'il faut le définir comme ça : c’est le principe même de la crise. Critiquer l’Occident, c’est critiquer la crise, c’est-à-dire penser qu’il pourrait y avoir un état sans contradiction de l’humanité, un âge d’or, une résolution des conflits, quelque chose qui tendrait à un messianisme. Là, vous savez de quoi je veux parler : c’est, évidemment, sorti de Hegel mais forçant Hegel, le marxisme lui-même, qui pense qu’une certaine contradiction peut être résolue à la fin d’un processus purement historique et que, à ce moment-là, il y aurait un état de non-crise de l’espèce. Je crois que l’illusion de ce type de point de vue s’enracine dans une méconnaissance très profonde de ce qu’est, non pas la vie simplement économique des hommes, leurs besoins, mais de ce qu’il en est de leur désir. Et ce qu’il en est de leur désir, c’est Freud qui est venu nous l’apprendre de façon spectaculaire, c’est Freud qui est venu en constater le nom : ça s’appelle la pulsion de mort, et ça s’appelle aussi la différence sexuelle. C’est-à-dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans le sexe lui-même en tant qu’il reste toujours plus inconscient qu’on ne croit, et ça aussi, c’est une découverte occidentale. C’est peut-être la plus occidentale des découvertes occidentales, cette révélation que la production même de l’être humain est un ratage, une erreur. […]

C. A. : Vous venez de définir l’Occident à travers sa triple composante biblique, grecque et chrétienne. Mais je crois qu’il y a aussi, par l’Andalousie, par l’Espagne, l’influence des Arabes qui a joué un certain rôle en Occident ?…

P. S. : Vous avez tout à fait raison, d’autant plus que la culture islamique ou arabe est trop souvent méconnue, du fait même de la coupure qui s’est faite justement en Espagne. En retrouvant l’Espagne aujourd'hui, on va retrouver quelque chose de très important qui a été le foyer de civilisation admirable que l’on doit aux Arabes — et on sait tout ce qu’on leur doit, qui va de l’algèbre à une très grande littérature et un art merveilleux — et qui a été, en effet, censuré. Mais je pense que les Arabes eux-mêmes, y compris avec ce passé culturel dans une partie de l’Europe, sont en train de faire une rentrée en force dans l’histoire occidentale. Ils font leur rentrée sur la scène de la crise occidentale, mais en fait, c’est la crise occidentale qui rentre aussi très profondément en eux.

C. A. : Justement, il s’agit toujours de l’Occident en tant que pôle d’attraction, centre de rayonnement. Mais il ne faudrait pas oublier que, si l’Occident en est arrivé là, c’est aussi à travers une longue histoire de crimes, d’injustices, de violation de plusieurs ressources humaines et terrestres...

P. S. : Certainement.

C. A. : ... tous ces crimes que l’Occident a commis à travers son histoire, en passant par le colonialisme jusqu’à nos jours...

P. S. : C’est un fleuve de sang, de boue, mais aussi d’or. Je pense à cette conversation, dans le film Le Troisième Homme. Vous avez un dialogue à Vienne, entre Orson Welles et je ne sais plus quel autre acteur, ils sont dans la grande roue de la foire de Vienne et ils discutent, comme ça, des affaires du monde en un dialogue très beau. Et, justement, à un moment, je crois que c’est Orson Welles qui dit, en effet, « l’Italie, Machiavel... relisons les chroniques florentines... que de crimes ! On s’assassinait tout le temps ! Que de corruption ! Que d’injustices, etc. Mais évidemment quelles réalisations aussi : les églises, etc. Alors que la Suisse où, en un sens, le crime n’a pas été extraordinairement visible, eh bien, dit Welles, regardez ce qu’elle a inventé : simplement le coucou, l’horloge, la mécanique d’horloge. » C’est une pensée qui peut paraître très cynique, mais qui nous met devant la contradiction, la déchirure qu’il y a dans l’espèce humaine en elle-même, c’est-à-dire capable des maux les plus atroces et en même temps des réalisations les plus sublimes. Je crois qu’il faut que nous prenions de plus en plus conscience que l’être humain est en lui-même double, divisé, que ce n’est pas seulement un processus historique entre classes. Que l’histoire, en effet, c’est la lutte des classes si vous voulez, bien sûr, mais ça n’est pas seulement la lutte des classes, c’est la lutte entre les hommes et les femmes, entre ceux qui sont de telle ou telle couleur, entre les familles, parfois pour des intérêts qui n’ont presque rien à voir avec des intérêts purement économiques, qui sont aussi des intérêts passionnels, des intérêts sexuels, et tout cela fait une trame, une fresque extraordinaire qui vous donne notamment le très grand théâtre quand c’est Shakespeare qui s’en occupe. Donc, l’être humain n’est pas cette unité anthropologique, et contre le rêve des philosophies qui veulent en faire une unité — le rêve rousseauiste, si vous voulez : l’homme est bon, la société est mauvaise —, il faut avoir l’audace de redire, après des milliers de penseurs qui sont arrivés à la même constatation d’ordre métaphysique, que l’homme n'est pas bon.

C. A. : Flaubert, finalement ?

P. S. : Flaubert notamment, pas seulement. Il y a toute une tradition : ce n’est pas seulement Flaubert, c’est Lautréamont, c’est Artaud et c’est Freud, si vous voulez. Ça n’est pas un jugement moral. La découverte de Freud, à savoir que l’être humain est habité par la pulsion de mort dont il n’a même pas conscience, est une découverte fabuleuse.

C. A. : Mais finalement, rappeler que toutes les créations humaines se sont faites au prix de vies humaines, d’un déploiement de crimes et de barbarie, est-ce que c’est une idée révolutionnaire, une idée humaniste ou simplement la constatation d’une réalité tout de même très pesante ?…

P. S. : Voilà : je crois que la pensée humaniste, dont fait partie notamment la pensée révolutionnaire, a produit désormais pratiquement tous ses effets. Pas encore tous ses effets, peut-être, mais ses derniers effets sont calculables. Ils n’étaient pas encore calculables au XVIIIe siècle, ni au XIXe siècle. C’est une pensée qui a produit ses effets : la pensée selon laquelle l’homme est bon, selon laquelle il y a une égalité entre les hommes, une fraternité entre les hommes, une solidarité organique à l’intérieur de l’espèce humaine. C’est une pensée sublime, surgie à un moment très précis de l’histoire, qui vient de loin et qui a produit ses effets. Mais ces effets ne sont pas ceux qu’avaient prévus les initiateurs de cette pensée, qui avaient pour but généreux, sincère, illuminant, de transformer un monde qui leur paraissait clos, « l’Ancien Régime », en un monde plus juste, plus fraternel, etc. Ces mêmes penseurs, à supposer qu'ils aient vécu assez longtemps pour voir les conséquences de leur pensée, seraient désormais devant un mur, une impasse […]. Car cette pensée humaniste, révolutionnaire, fraternelle, illuminante, libératrice, conduit elle aussi à un certain nombre de résultats qui sont de mieux en mieux connus tout de même, qui sont les charniers, l’oppression, le camp de concentration, l’internement. D’où la crise. En fait, s’il y a une crise — je le répète très fermement —, c’est la crise de cette pensée-là de l’Occident, mais ça n’est pas la crise de l’Occident. Et par là même, ô surprise, alors qu’il pourrait paraître logique de parler de crise de la spiritualité, de déclin, d’extinction du religieux, au contraire vous assistez partout à un renouveau d’intérêt, à un renouveau de questions à propos du spirituel et du religieux. Qu’est-ce que c’est, le spirituel et le religieux ? C’est l’idée que le monde n’est pas bon, enfin… qu’il y a du péché à l’origine, quelque chose qui ne va pas, et qui a besoin en tout cas qu’une révélation se produise venant d’ailleurs pour éclairer les hommes. Les hommes par leurs propres moyens ne le savent pas (c’est pour ça que, dans un cas on a besoin de prophètes, dans un autre d’une incarnation, dans un troisième d’un Prophète qui soit le dernier des prophètes, si on accepte la thèse de l’islam). Eh bien je dirai que, de même que cette époque religieuse était dépassée au moment où a surgi la grande pensée humaniste de la Renaissance, de même cette pensée humaniste, on en vit aujourd’hui la fin. Si nous sommes des penseurs humanistes, nous sommes exactement dans la même situation que des religieux du Moyen Âge voyant arriver la Renaissance avec stupeur. C’est une des multiples crises occidentales… Voilà ce qu'il nous faut penser. Un renouvellement des Lumières, en somme, si nous voulons éviter une nouvelle régression. […]

C. A. : Tout à l’heure, on a parlé de l’Occident en général. Je voudrais que nous parlions d’une façon plus précise des États-Unis. Que représentent-ils pour vous ?

P. S. : Les États-Unis, c’est assez simple à définir d’un mot. C’est, du fait de l’évolution historique, le cerveau encore actuel de la planète. On peut être pour, on peut être contre, on peut souhaiter que ce cerveau soit différent, on peut souhaiter beaucoup de choses… Par cerveau de la planète, je veux dire que New York est la capitale de l’empire planétaire. Le reste, ce sont des provinces.

C. A. : Y compris Moscou ?

P. S. : Bien entendu. Moscou est la plus province de l’empire. Je crois que c’est très [?] de comprendre les choses comme ça. Il faut les comprendre de l’intérieur même de la puissance technique de la civilisation dans laquelle nous entrons. Il ne faut pas seulement réfléchir en terme d’idéologie ou en termes de rapports de forces militaires. Il faut raisonner en termes de capacités d’informations, de capacités techniques. […] Je dis New York, je ne dis pas l’Amérique… L’Amérique, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Je suis sûr que New York, en tant que sédimentation pour la planète (mélange de langues, mélange de races, ordinateur central de la planète), c’est un phénomène extraordinaire pour un artiste ou un écrivain. Je crois qu’aucun peintre, aucun cinéaste, aucun écrivain ne peut se passer de l’observation crue de ce cerveau, de cet appareil. On n’imagine pas un artiste qui ne connaîtrait pas New York. Cela n’est plus pensable aujourd’hui s’il veut vraiment être novateur. Encore une fois, c’est comme un peintre au XVIe siècle qui n’aurait rien connu de la peinture italienne. Il faut absolument connaître la technique, être un professionnel. Parce qu’il y a aussi ce problème : il faut être un professionnel de son art. Je ne le dis pas en termes technocratiques. Je le dis au sens où cela suppose une discipline très profonde, physique. Cela dit, nous avons cet avantage sur les Américains d’avoir à traiter une « mémoire » beaucoup plus vaste, deux mille ans ou plus.

C. A. : Mais cette technique, est-ce que ce n’est pas en fin de compte — dans son essence même —, l’argent ?

P. S. : Eh bien justement, l’argent, c’est la forme la plus nue que prend la vérité lorsqu’elle se montre. Je pense que l’argent dit la vérité — je suis comme Freud.

C. A. : Et l’homme ?

P. S. : L’homme, s’il ignore la vérité de l’argent, en reste au rêve. Il est exploité par la vérité qu’est l’argent… Pour que l’homme soit : pour qu’il ne soit pas un rêve d’homme, il faut qu’il comprenne qu’il est une valeur métaphysique (je ne dis pas religieuse). Partout où il met de la valeur autre que métaphysique, il est nié par l’argent.

C. A. : Oui, mais là, c’est le problème du départ : si on commence par l’argent, bien entendu l’homme doit le reconnaître en premier. Mais si on commence par l’homme, l’argent doit reconnaître l’homme...

P. S. : À mon avis, si on commence par l’homme, et si on veut s’en tenir à l’homme, l’argent aura toujours raison et plus vite — toujours… et les revendications pour l’homme et contre l’argent auront tort. L’argent, ce n’est pas un simulacre qu’on peut faire disparaître comme ça, qu’on peut même maîtriser comme ça. Je dirai qu’à la limite, c’est comme les mathématiques, comme le nombre ; c’est comme le quantitatif lui-même, n’est-ce pas… Ce n’est pas seulement parce que les gens sont méchants qu’il y a de l’argent. Ce n’est pas parce qu’il y a des gens qui veulent exploiter d’autres gens, ce n’est pas seulement ça. Il y a là une fonction qui me fait penser que la seule façon d’y voir clair dans cette affaire d’argent aujourd’hui, c’est soit une aventure carrément mystique, soit une aventure qui serait authentiquement analytique, au sens freudien. Qu’est-ce qu’a découvert Freud ? Qu’est-ce qu’il a découvert aussi par rapport à l’argent ?… Il n’a pas seulement découvert que les gens étaient habités par la pulsion de mort, qu’ils continuaient à rêver leur sexe, etc. Il a fait une découverte sur la merde, sur le déchet, sur l’équivalence inconsciente qu’il y a entre l’argent et la merde. Voir la merde en face, c’est-à-dire sentir de quel déchet nous sommes habités, c’est avoir une chance de voir aussi l’argent à sa juste place. Seulement c’est très difficile pour un être humain de se voir comme déchet. Il se sent au-dessus, plus noble, toujours plus noble qu’il ne l’est réellement. C’est pour ça que la vérité est très difficile à atteindre dans une conscience humaine. Qu’est-ce que Freud a découvert ? Il a trouvé que si les gens voulaient aller dans la vérité de leurs discours : pas dans une vérité abstraite, dans la vérité vraie, il fallait qu’ils disent ce qui leur passait par la tête, qu’ils racontent leurs rêves, mais aussi qu’ils payent pour le dire. C’est le fameux contrat analytique. Qu’est-ce qu’un contrat analytique ? Ça se passe entre un analyste et un patient, la seule règle, c’est de payer.

C. A. : Dans les pays socialistes, on ne paie pas...

P. S. : Mais il n’y a pas de psychanalyse dans les pays socialistes ! Justement, c’est là le problème !... […] À la limite même, ça n’a rien à voir avec la médecine. C’est une petite chose tout à fait extraordinaire découverte par Freud, qui consiste précisément en un contrat entre ce qui est dit et l’argent qu’on verse pour apprendre la vérité de ce qu’on dit. Autrement dit, ça signifie simplement que les gens ne savent pas ce qu’ils disent parce qu’ils croient que parler est gratuit. C’est pour ça que Freud a parlé d’invention copernicienne, ça va très loin. Au fond, il se prenait pour rien de moins que Galilée. Tout ça n’a que soixante-dix ans d’âge, donc c’est très peu pour en voir les conséquences. C’est pour ça que je vous parle d’une mutation considérable dans l’ordre de l’art même, de la représentation de l’homme. C’est ça, la révolution aujourd’hui. Moi, je suis exactement comme un écrivain du temps de Galilée qui prendrait parti pour Galilée. L’astronomie n’est pas à fonder. Ce que nous avons à fonder est de l’ordre du traitement du sujet du langage, et ça, c’est Freud qui l’a découvert. Comme s’il avait inventé le télescope. Eh bien, ça va produire évidemment des effets considérables, des effets qui ne sont pas liés seulement à la technique, bien que la technique soit destinée à apporter des correctifs à cette découverte. Tout ça pour vous dire que l’argent, à la limite, il ne faut pas s’en faire une montagne. Il ne faut pas s’en faire un Veau d’Or non plus, l’argent, ce n’est ni bien ni mal. C’est ça, la découverte aussi. Ce n’est ni le bien absolu, ni le mal absolu. Nous sortons de la religion de l’argent si nous adoptons ce point de vue, et seulement si nous l’adoptons. Car si nous faisons de l’argent un mal, nous fondons une religion pour lutter contre ce mal. C’est notamment le marxisme. Et à ce moment-là, on entre dans l’ordre de la démonologie. Vous savez aussi bien que moi que Amérique, Argent, Veau d’Or, ça veut toujours dire, en fait, juif. L’équation est plus ou moins consciente, mais elle est là, dans la tête des gens, ça les préoccupe. Donc, ça revient presque toujours à une forme d’antisémitisme... dont le fondement est que le dieu biblique parle, c’est ça le problème.

C. A. : Et pourquoi pas l’Arabe aujourd’hui, avec le pétrole ?

P. S. : Ça peut arriver à l’Arabe, si l’Arabe se développe dans ce sens, bien entendu. Je pense que ça n’est pas encore en train d’arriver, parce que l’Arabe n’est pas encore conçu comme quelqu’un qui détient les opérations sur l’argent. C’est moins l’argent lui-même qui compte, que la maîtrise d’écriture de l’argent, c’est-à-dire, au Moyen Âge l’usure, et depuis, la banque. Qu’est-ce que c’est que la banque ? C’est de l’écriture. L’argent, vous ne le voyez jamais. C’est des mathématiques, c’est-à-dire qu’il faut que je sache à quel moment je vire une somme, etc., et évidemment ça suppose le maximum d’informations... Vous disiez : est-ce que ça ne va pas arriver aux Arabes ? Peut-être, à partir du moment où on aurait l’impression que l’opération sur l’argent est détenue par tel ou tel groupe ethnique, social, etc. Alors il y aurait une fantasmatique énorme qui se mettrait en route. Vous avez, à travers l’histoire de l’Occident, l’histoire de l’antisémitisme. Ça m’étonnerait que ça change, mais enfin... À travers les siècles, si vous êtes historien, vous pouvez suivre les crises sociales périodiques autour de cet enjeu : la maîtrise du calcul sur l’argent. Ce n’est pas celui qui a de l’argent qui est en cause, c’est celui qui le symbolise : qui, en quelque sorte, l’écrit. Et ça, c’est très important parce que, en effet, entre ce peuple du Livre, l’argent et l’interprétation, il y a un nœud qui fait qu’en effet Freud n’est pas juif par hasard, certainement pas. Ni Marx, sûrement pas… C’est pour ça que si vous fondez une religion sur Marx ou même sur Freud — on pourrait faire une religion avec Freud aussi, ce serait une autre plaisanterie admirable —, vous risquez d’avoir des ennuis parce qu’en principe ce n’est pas fait pour faire une religion.

C. A. : Ça nous mène à étudier un peu le contentieux du Moyen-Orient entre, finalement, Arabes et juifs, ces deux pôles. Cette puissance arabe d’argent qui est en train de s’établir...

P. S. : Eh bien, je vais vous dire ce qui risque de se produire. C’est en effet une mutation de l’histoire, qui restera pourtant une histoire occidentale. C’est que, de même qu’il s’est passé un règlement de comptes assez extraordinaire pendant deux mille ans entre chrétiens et juifs (et les chrétiens, ils ont eu de l’argent aussi, ils ont fait de l’argent, beaucoup d’argent), de même, donc, qu’il s’est passé là un règlement de comptes que je crois en cours d’extinction, de même il risque de s’en passer un — la scène est même plantée pour ça — entre Arabes et juifs. Alors, vous avez plusieurs interprétations. Vous avez l’interprétation purement économique, politique : on entre dans une autre phase historique ; et puis vous pouvez avoir une interprétation mystique, si vous voulez, entre Ismaël et Isaac. C’est une vieille histoire, mais qui prend tout à coup un relief très particulier. De même que vous avez eu un antisémitisme chrétien, qui a été quand même très conséquent, de même vous pouvez avoir une passion particulière, qui sera quoi ? Économique ? Apparemment. Métaphysique ? Sûrement, parce que qui est le fils légitime ? On retombe dans cette affaire sur quelque chose d’écrit. Et là, si je suis romancier, je vais me préoccuper de savoir comment fonctionne cette opposition de façon économique, historique, et je vais aussi me préoccuper de ce qui fonctionne entre Ismaël et Isaac, c’est-à-dire que je vais m’occuper des relations du Coran et de la Bible. C’est pour ça que j’ai parlé d’une position catholique (catholique, ça veut seulement dire universel, n’est-ce pas ?). La position catholique est très curieuse, en ce moment, parce qu’elle est en quelque sorte appelée de plus en plus à un rôle de « milieu ». Ils n’ont pas été « au centre » jusqu’ici, les catholiques, ils ont été pleinement dans le jeu et ça a fait des histoires et des histoires, et des massacres. Là, maintenant, les voilà en position de distanciation. […] Les « lieux saints », enfin… ils sont toujours là, en train d’être disputés... Et il semble bien que la planète tourne toujours autour de cette question. Il y a là un phénomène dont je voudrais quand même qu’on marque ensemble la bizarrerie. Alors, de même qu’il y a eu un très violent affrontement entre juifs et chrétiens, et puis entre le monde chrétien et le monde arabe ; de même, maintenant les chrétiens sont en position de dégagement. Le rôle en retrait peut être un rôle extrêmement important dans une partie... Surtout s’il s’agit de la raconter.

C. A. : Du point de vue géographique, les chrétiens forment un pont. C’est l’Europe, entre l’Orient et l’Amérique...

P. S. : C’est très nouveau, ça. C’est très nouveau, comme position. Car, regardez ce que faisaient les empereurs chrétiens : il fallait qu’ils repoussent les Arabes, et puis qu’ils contrôlent l’argent, justement, la banque. Eh bien, voilà les chrétiens avec une tout autre fonction. C’est pour ça qu’il va y avoir, je crois, une explosion historique sans précédent, absolument impensable non seulement pour les gens qui nous ont précédés, mais aussi impensable il y a encore dix ans pour les penseurs les plus aigus de l’époque. Je crois qu’on est à la veille d’une explosion extraordinaire. […] Enfin, ça va être très intéressant. Et je dirai qu’on peut dater cette nouvelle ère d’il y a à peine deux ou trois ans. C’est en train de nous arriver maintenant. J’étais à New York quand il y avait l’explosion en Iran et l’élection du pape. Eh bien, je peux vous dire que j’ai vu, dans une sorte de vision, comme ça, quelque chose se passer. Quelque chose d’énorme. Je crois que l’histoire dans laquelle nous entrons, avec toutes ses dimensions plus complexes les unes que les autres, est vraiment un énorme tournant. Songez que, dans vingt ans, ça va être l’an 2000, et que nous sommes justement dans les années 1980, c’est la fin de notre siècle et en même temps le XIXe siècle vient de s’achever ces jours-ci. Il aura mis quatre-vingts ans de convulsions avant de s’achever.

.

.

[1] Source https://www.pileface.com/sollers/spip.php?article228