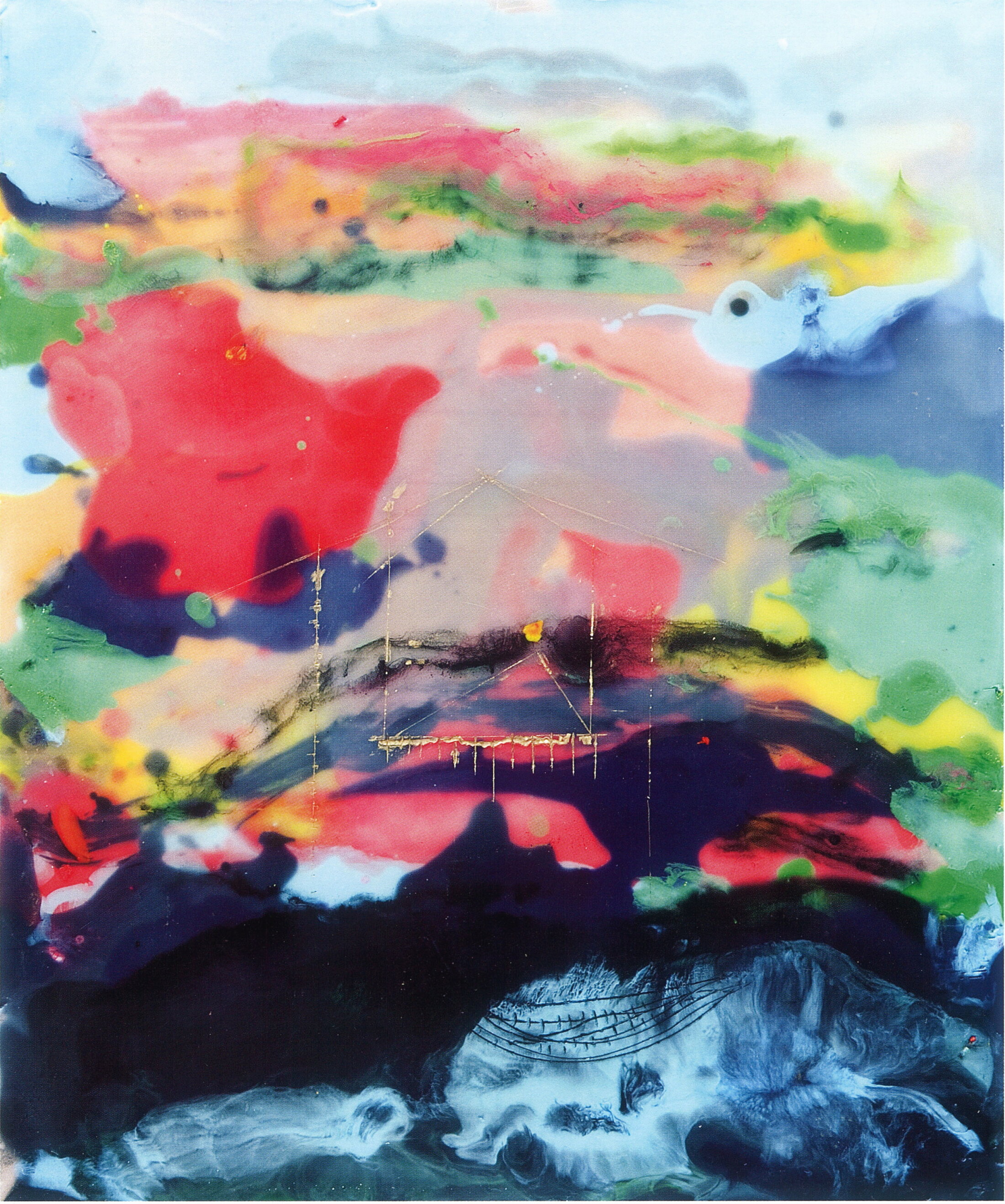

Agrandissement : Illustration 1

Découvrir les peintures de Patrice Valota, c’est s’engager dans un déchaînement imprévisible de couleurs…

________

Luc Rigal : Tes dernières peintures sont extrêmement colorées, enjouées, mouvantes ; elles communiquent une énergie de dispersion sensible intense. Je remarque en même temps que les titres des séries sont en anglais : « Days are Dark and Nights are Clear », « Houses for Heaven », « On the other side of the sky »… Ça surprend un peu. Pourquoi ce choix, associé à ces fluctuations de couleurs ? Est-ce que ça renvoie à la peinture américaine, gestuelle et chromatique, de l’école de New York ? Le côté « painterly » ?…

Patrice Valota : Non, c’est pour souligner l’esprit féerique de ces sortes de paysages mentaux, que je peins… ces idées de paysage. L’important, c’est d’arriver à réaliser des tracés très infimes qui se complètent, se chamboulent, et créer un bouleversement de couleurs, comme on pourrait l’imaginer d’une planète qui explose, d’un volcan en éruption ou d’un fond sous-marin qui se modifie au passage d’un bateau. Tout bouge…

L.R. : Privilégier les variations, les recoupements, les mouvements et non plus l’observation courante, le regard distant…

P.V. : Ce qui serait intéressant, ce serait de se dire que j’ai pu montrer l’intérieur de mon cerveau lorsque mon esprit est mauve ou lorsqu’il est rose, avec toutes les particules qui circulent partout. Arrêter ce moment-là. Pour commencer un tableau, je rentre en moi-même et j’essaie de rendre ce moment perceptible avec les couleurs. C’est ça, ma pratique de la peinture, on pourrait dire. Pénétrer dans un paysage, se balader dans une forêt et puis tout d’un coup se retrouver à l’intérieur d’un morceau de ciel ; choisir des morceaux et se dire « je prends celui-là, mais je vais me déplacer derrière aussi », je ne sais pas ce qu’il y a … Une couleur m’emmène vers une autre couleur.

Agrandissement : Illustration 2

L.R. : Ça rappelle l’approche de De Kooning, « content is a glimpse », le contenu est un regard en passant…

P.V. : La campagne m’a amené à la couleur ; mon atelier en Normandie est entouré de couleurs : les forêts, le ciel… Le ciel file sans arrêt à la campagne : on voit des têtes, des animaux, etc. Ça ne reste pas longtemps, un nuage est remplacé par un autre… La transparence du ciel d’un coucher de soleil, l’arrivée de la lune, tout ça donne des profondeurs que j’ai peut-être envie de retrouver inconsciemment : devant une couleur, on se dit « c’est incroyable, je n’y arriverai jamais », et puis finalement on arrive à l’attraper inconsciemment. C’est ce qui bouge le plus dans la nature, le ciel.

L.R. : Comment est-ce que tu es venu à la peinture ?

P.V. : Je voulais peindre à 14 ans ; je ne sais pas pourquoi, il se trouve que je voulais peindre. J’ai senti une envie de ça. J’avais vu des reproductions qui m’avaient touché, un christ en croix de Dali, un portrait de Rouault… Je me suis servi des gouaches que j’utilisais pour le lycée et j’ai commencé à barbouiller chez moi, sur des bouts de draps. Le papier peint de ma chambre était décollé, mes parents m’ont laissé dessiner dessus. J’ai dessiné des têtes sur les murs, des têtes qui venaient comme ça… C’est arrivé à ce moment-là, la peinture. Ç’a disparu presque aussitôt parce que mes parents ont cru bon de m’inscrire au concours d’entrée aux Arts appliqués. Mais moi, j’étais pas appliqué, au contraire j’étais plutôt « désappliqué »… J’ai échoué, je l’ai perçu comme un affront et ne me suis plus occupé de peinture jusqu’à l’âge de 22 ans. Et puis j’ai découvert les tableaux de Francis Bacon, un jour, sur le générique du « Dernier tango à Paris ». Ça m’a choqué dans le bon sens. Bertolucci avait été influencé par Bacon pour construire l’atmosphère du film : les couleurs, les décors, les corps à corps entre Brando et Schneider. Il avait demandé à Vittorio Storaro, son opérateur, d’aller voir la rétrospective de Bacon au Grand Palais, pour le film. Cette fameuse rétrospective où le compagnon de Bacon, George Dyer, s’est suicidé la veille de l’inauguration, seul dans sa chambre d’hôtel. Ça m’a donné la puce à l’oreille pour revenir vers la peinture, et ça s’est concrétisé en 1988, à 38 ans…

Agrandissement : Illustration 3

,

L.R. : Tu étais devenu comédien entre temps…

P.V. : J’étais comédien et je revenais du festival Off d’Avignon où j’avais joué une pièce de Louis Calaferte, « L’incarnation ». Je suis allé me reposer du spectacle, assez éprouvant, chez le peintre Jean Cortot, près de Martel dans le Lot, avant de rejoindre Paris. Cortot est le beau-père de Jean-Michel Ribes que je connaissais par mon métier et que j’étais venu voir. J’ai rencontré Cortot et je suis monté dans son atelier qui m’a paru un havre de paix. J’ai demandé : « Est-ce que je peux te prendre quelques crayons ? » Il m’a proposé d’aller dessiner au milieu des oliviers en me passant quelques craies grasses, et à partir de là je n’ai plus arrêté.

L.R. : Cortot pratique une peinture très en couleurs, parsemée d’écritures.

P.V. : Oui, c’est un peintre lettriste… Il commence par poser des plages ou des touches de couleurs très franches, et à partir de textes de poètes du passé ou contemporains, ou de lui-même, il introduit des phrases. Il établit un dialogue… Il a toujours travaillé comme ça.

L.R. : À ton arrivée à Paris, tu as eu un accident de moto qui t’a immobilisé…

P.V. : Je suis resté deux mois avec la jambe dans le plâtre sans pouvoir rien faire. J’ai commencé à pas mal peindre : je travaillais constamment, douze heures par jour, pour rattraper le temps perdu. J’ai essayé toutes les techniques. Très vite dès que j’ai pu, j’ai loué une chambre de bonne, et un atelier de la Ville de Paris ensuite où je me suis installé. J’ai fait des sculptures comme un fou pendant trois ans, je voulais tout connaître. Je montais des kilos d’argile sans ascenseur jusqu’au septième étage, j’ai fait des totems comme ça. Et un jour j’ai voulu faire tirer un bronze d’un totem, pour voir ce que ça ferait. C’était la technique du bronze à la cire perdue, grâce à ça, j’ai découvert la cire. C’est devenu mon médium… Je me suis mis à faire couler de la cire chaude sur des supports en bois, à entrer dans la cire, c’est le cas de le dire, avec la spatule, en tâtonnant, en cherchant. L’avantage de cette technique, outre sa richesse de matière, de profondeur, c’est que je ne me sentais pas jugé par rapport à elle puisque personne ne la pratiquait.

L.R. : Jasper Johns l’avait employée pour ses tableaux les plus célèbres…

P.V. : Oui, Sicilia l’utilisait aussi, mais à l’époque pour moi, c’était un médium neuf, sans référence.

Agrandissement : Illustration 4

L.R. : C’est la série des « Écritures » qui marque tes premières peintures importantes, avec l’affirmation d’un certain primitivisme.

P.V. : C’est tout à fait primitif. Il fallait que j’invente mon écriture, je l’ai fait là, à partir du signe.

L.R. : Des pictogrammes caverneux et en à-plat, répétitifs…

P.V. : … qui indiquent l’emplacement, l’abaissement ou l’élévation par des croix, des flèches, des cercles, etc. Je me suis rendu compte après coup que les signes correspondaient à des souvenirs d’enfance précis : les inscriptions que faisaient les ouvriers dans les carrières de pierre où travaillait mon père. Avec la fumée noire des flammes des lampes à carbure, sur les murs, pour dire des choses que je ne comprenais pas : des ronds, des trucs simples…

Agrandissement : Illustration 5

L.R. : Tu les voyais faire ?

P.V. : Oui, j’accompagnais mon père. Pour un petit garçon de cinq-six ans, ces carrières étaient immenses. C’était impressionnant !

L.R. : C’était comme un autre monde ?…

P.V. : C’était mon monde, j’ai été élevé là-dedans… J’ai passé mon enfance dans les bois et dans ces champignonnières aussi, dans l’Oise, jusqu’à l’âge de douze ans quand mon père a cessé d’y travailler.

L.R. : Les champignonnières, c’est toute une manifestation de matières, en même temps…

P.V. : Mon père faisait des grandes meules qui contenaient du fumier de cheval, longues et arrondies, saupoudrées de poudre de craie pour faire germer les champignons. C’était très beau. Ça ressemblait à des conduits voûtés qui allaient de tous les côtés. Il les « gobtait », comme il disait, c’est-à-dire qu’il faisait des trous dedans pour y faire entrer le mycélium et il les recouvrait de blanc… C’étaient des sculptures, quoi ! La petite flamme du chalumeau à l’acétylène-oxygène dont je me sers pour faire fondre la cire est la même que celle de ces lampes à carbure de mon père. Quand j’ai fait les « Écritures », leur aspect noir, brûlé en rapport avec les signes m’excitait… J’avais réalisé des figurations de corps en peinture et en sculpture, mais ce n’était pas ce vers quoi je voulais aller : ce qui m’intéressait, c’était l’écriture et la couleur. C’est seulement quand je me suis installé à La Guéroulde en Normandie, en 2000, que mon travail s’est éclairé.

L.R. : En Normandie, tu te mets à peindre des arbres, c’est la série des Arborescences : chaque toile présente un arbre dans sa totalité, avec la partie feuillage, la partie tronc, la partie racines, et le paysage où il s’inscrit…

P.V. : C’est un peu les trois strates. Le bas : le sous-terre, la terre et le ciel. L’arbre qui s’élève… C’est comme une coupe géologique. À partir d’une figuration symbolique de l’arbre, un motif sur lequel je suis resté plusieurs années, j’ai été amené à faire disparaître progressivement l’arbre et à ne conserver que le paysage derrière. On trouve déjà les ronds présents dans mes toiles récentes. Ils accompagnaient chacun un arbre, comme si c’était son empreinte digitale où apparaissent les années de croissance : la trace de l’aubier. Il m’a fallu passer par là pour arriver à une peinture sans sujet, sans vouloir « dire quelque chose ».

Agrandissement : Illustration 6

L.R. : La version actuelle de ces ronds me fait penser à des cibles. Tu en isoles certains d’ailleurs, présentés à part dans des cercles de métal, tu les appelles des Météors… C’est ce regard ciblant, contemporain, que Jasper Johns a dénoncé dans ses tableaux-cibles, c’est-à-dire un regard d’appropriation et de dénotation systématique. Notre organisation sociale nous porte à emprunter ce regard sans même nous en rendre compte, omniprésent avec la publicité, l’information… C’est surprenant de découvrir au milieu de ces flux de couleurs des pôles de fixation du regard ciblant…

P.V. : Oui, c’est le punctum. Ils te forcent à regarder à un endroit, et à élargir ensuite le champ de perception. Comme s’il fallait que l’œil fasse un zoom arrière…

Agrandissement : Illustration 7

L.R. : Il y a tout un traitement de la surface en champs colorés, en écrasement de plans dans ces toiles qui amènent le spectateur à se projeter dans la perception immédiate. C’est une voie peu explorée par la peinture française actuelle. On voit même des séparations de couleurs par des bandes étroites contrastées, à la manière du « flicker » de De Kooning, qui produit une accélération temporelle. Donc, une vivacité de perception… L’élaboration du tableau est prise dans un processus, sans égard vis-à-vis de l’aspect fini.

P.V. : C’est instinctif, chez moi, le moment d’achever une toile. Je ne me pose même pas la question.

L.R. : On peut parler d’une peinture gestuelle, mais qui ne suivrait pas du tout, paradoxalement venant d’un ancien comédien, la théâtralité de ce type de peinture telle qu’on la trouve aujourd’hui, chez Schnabel, chez Kiefer par exemple. Avec toute la grandiloquence, chez eux, qui vient renforcer le côté spectaculaire, grand opéra…

P.V. : La question, au départ, c’était de faire quelque chose de beau. Et le beau, ç’a été la cire, très vite. La culture du comédien, elle est peut-être restée dans le désir d’en faire beaucoup. Quand tu es comédien, tu dois frapper par ton charisme, tu dois faire rire, tu dois faire pleurer : il faut que tu donnes ! C’est un échange. Je veux que la peinture soit belle et riche en même temps.

Agrandissement : Illustration 8

L.R. : Tu as déclaré que la couleur détermine la forme…

P.V. : C’est comme ça que je travaille en tout cas. Ça passe par la couleur, oui, maintenant très fortement, sur de grands formats, de petits formats…

L.R. : Comment est-ce que tu t’y prends pour faire un tableau ?

P.V. : J’utilise des casseroles, une pour chaque couleur. Je compose par morceaux, par superposition des différentes couleurs. C’est très physique. Je jette un truc, même si je sais que ça ne va pas, mais je vais gratter, je vais retravailler… Pour arriver à obtenir un ton à la fin, il y a souvent cinq ou six couleurs superposées. Cinq ou six rouges par exemple, je ne me contente pas d’un seul, c’est trop basique pour moi, ça. Il faut qu’il y ait toute une variété de rouges.

L.R. : Avec l’intensification que produit la superposition des couches…

P.V. : C’est ça, et la cire permet les surprises… je suis le premier spectateur de mon travail. Le mélange des tons avec les médiums habituels ne varie pas beaucoup, on s’attend à ce qu’on va obtenir. Là, le degré de chaleur de la chauffe intervient, on a des occasions d’être surpris. On est constamment dans l’expérimentation, comme un alchimiste… Dans la dernière série, j’ai rajouté des couleurs en relief, des morceaux récupérés de couches antérieures, grattés et reportés encore chauds sur la surface avec la spatule… à la fois mêlés aux autres et distincts. Avec leur propre histoire. Les ronds disparaissent de la surface, je n’en ai plus besoin, ce sont les formes qui émergent de la toile maintenant.

Agrandissement : Illustration 9

L.R. : Tu as été amené, il y a trois ans, à faire des dessins avec un sujet très défini. Il t’est arrivé déjà d’aborder en passant des représentations à la lisière de la figuration, la série des visages ou celle des fleurs, qui sont de véritables transformations de taches, des glissements de formes, et puis il y a ces représentations d’enfants du Rwanda, d’enfants-guerriers sur papier. Ça m’a intrigué… Chaque enfant est montré en pied, un fusil-mitrailleur énorme, plus grand que lui à ses côtés, noir, alors que l’enfant est au contraire très en couleurs, avec un chemin derrière sa tête qui serpente vers une maison ou un bouquet de maisons…

P.V. : Oui, la maison, c’est ce qu’ils défendent, ou le puits, oui : c’est la guerre de l’eau. J’ai fait ça en même temps que des textes que j’écrivais sur le sujet à l’époque. Je me suis imaginé que chaque enfant faisait son autoportrait, avec des crayons de couleurs, de la cire. C’est l’enfant-roi, mais là, il n’est roi de rien : il est roi de pouvoir mourir avec son fusil.

Agrandissement : Illustration 10

L.R. : J’ai eu l’impression que c’était comme une virgule de ton travail où apparaissait, à travers cette histoire, son aspect politique… Il y a ces valeurs de sensualité affirmative, de mouvement, avec la mixité des tons, les variations constantes et l’intensification qui en émerge : des valeurs plastiques dépréciées, quand même, par la subjectivité urbanistique massifiée, productiviste. Suradaptée, finalement, derrière des fantasmes d’expériences extrêmes. Il n’y a pas de place, ou pas grand chose, pour l’émerveillement. La question, c’est : comment conserver l’émerveillement de l’enfance ?…

P.V. : Garder l’émerveillement de l’enfance, c’est juste… Retrouver les couleurs, les paysages qui, enfant, t’étonnaient, les premiers émerveillements… C’est se trouver dans un champ et comprendre tout d’un coup que la neige arrive et que ça devient un grand manteau blanc sur le monde : tu hurles de plaisir en voyant ça. Le vent qui souffle dans les blés… c’est un émerveillement qu’on ne voit plus, peut-être, que dans la peinture. Je reviens à ce que je disais tout à l’heure : donner du plaisir…

L.R. : Pourquoi est-ce que tu travailles par séries. Pour insister ?

P.V. : Pour insister, oui. Pour aller au bout.

Exposition Valota (peintures, sculptures), Slavu (sculptures), Huertas (sculptures)

jusqu’au 20 juillet 2013,

galerie Lavignes Bastille, 27, rue de Charonne, 75011, paris

http://www.lavignesbastille.com/index.html