Agrandissement : Illustration 1

Comment le minoritaire féminin peut-il subvertir le politique ? Marie Jakobowicz et Catherine Ursin, deux artistes femmes de générations différentes, donnent des réponses.

La première vient de montrer ses images de presse retraitées au musée de la Création franche à Bègles (du 7 décembre 2012 au 20 janvier 2013) ; la seconde expose actuellement ses découpes de métal protestataires à la galerie À l’Écu de France à Viroflay, près de Paris, jusqu’au 24 avril 2013, et prochainement ses livres d’artiste naturalistes à la biennale Délires de livres à Chartres, du 27 avril au 19 mai 2013 (ce texte a fait l’objet d’une publication dans la revue Art & Anarchie n°1, en octobre 2010).

« La sexualité est partout » : l’affirmation de Deleuze et Guattari dans L’Anti-Œdipe prévient toute intention de rabattre sur des fonctions préalablement définies les mouvements diversifiés du désir. La sexualité n’est pas indexée sur la conjugalité et la famille, elle les précède. « Elle est, disent-ils, dans la manière dont un bureaucrate caresse ses dossiers, dont un juge rend la justice, dont un homme d’affaires fait couler l’argent, dont la bourgeoisie encule le prolétariat, etc. » [1] Sexualité circulant en flux multiples donc, mais aussitôt endiguée dans le biologisme et les prérogatives productives que lui assigne quotidiennement le capitalisme ; « gigantisme » du désir, mais désir converti à servir une finalité de classe qui se reconduit sans cesse. Il faut du parti ou de l’État pour que les désirs se transmuent conformément aux objectifs de la bourgeoisie et il faut de la famille pour instruire la discipline préparant chacun à s’y subordonner. C’est un des points forts de L’Anti-Œdipe, que le conservatisme intellectuel s’est depuis empressé de recouvrir : l’assujettissement du désir fait rater la plurivocité du désir, et notamment sa perspective révolutionnaire : puissance d’association et urgence constructive [2].

Félix Guattari s’est employé de son vivant à périmer le modèle de subjectivité hiérarchique et univoque fixé par la socialité capitaliste en cours de mondialisation : « La production en série et l’exportation massive du sujet, blanc, conscient, mâle, adulte, a toujours eu pour corrélat la mise au pas de multiplicités intensives échappant, par essence, à tout centrage, à toute arborescence signifiante. » [3] L’uniformisation s’appuie sur une prescription politique largement dispensée : verticalisée et médiatisée, et à la psychogenèse appropriée : « Un certain type de subjectivité, que je qualifierai de capitalistique, est en passe d’envahir toute la planète. Subjectivité de l’équivalence, du fantasme standard, de la consommation de rassurance infantilisante. Elle est la source de toutes les formes de dégénérescence des valeurs démocratiques, d’abandon collectif au racisme… Elle est aujourd’hui massivement secrétée par les mass media, les équipements collectifs, les industries prétendument culturelles. » [4] Guattari est en désaccord avec la conception d’un désir indemne sur le fond du procès de production capitaliste (celle d’un Michel Foucault, par exemple). Il lui oppose une « économie du désir » venant discréditer la minimisation de la libido que l’emprise capitalistique requiert du sujet.

L’épuisement des ressources énergétiques mondiales se couple d’une catastrophe écologique liée à un schéma de subjectivation obsolète. Pour maintenir ses objectifs spéculatifs de croissance, le système doit renforcer l’organisation oligarchique de l’ensemble social et en promouvoir l’acceptation par l’individu. L’efficacité d’une possible remise en question suppose plusieurs niveaux d’intervention : « Le capitalisme ne peut impulser de motivation productive — à l’échelle personnelle, locale, régionale, mondiale — qu’en faisant appel à des techniques ségrégatives d’une incroyable cruauté […]. L’alternative est claire : ou les processus révolutionnaires prendront en charge l’ensemble des composantes productives — pas seulement les productions marchandes, mais toutes les productions de désir, de vie, de science, de création, de liberté —, ou ils ne pourront que décalquer les anciens modes de domination sociale, devenus entre-temps de plus en plus cruels. » [5] Cette conception s’accorde avec celle, bakouninienne, d’un élargissement de la création artistique [6], une position critique partagée par nombre d’artistes novateurs de la modernité : Dada, Cobra, Dubuffet, Fluxus, Beuys… Pour eux, rien ne justifie que l’expression artistique soit l’apanage d’une catégorie sociale privilégiée stimulant le marché, elle relève au contraire de l’ordre des possibles que chacun est à même de pouvoir s’arroger.

La mise au jour, dès après la Seconde Guerre mondiale, de l’art brut, art spontané dénué de références culturelles, a été sur ce point déterminante. En parcourant ensemble la campagne suisse à la recherche de créations sauvages rétives à la discipline et au cloisonnement catégoriel de la pensée dominante, Dubuffet, Paulhan et Le Corbusier ont initié, sous l’impulsion du premier, une déconsidération par l’exemple de tout un fonctionnement du monde de l’art servi par l’argent : l’art brut s’est vu accorder une valeur esthétique. Il n’est pas indifférent que ce soit trois artistes en rupture de bourgeoisie — chacun à des degrés divers et avec des moyens d’expression distincts — qui en soient à l’origine [7]… Quel que soit le nom qu’on lui donne [8], cette création s’est depuis lors imposée dans le monde au point de mettre en question la légitimité de l’expression reconnue. Le risque est qu’elle s’enferme à son tour dans un rôle culturel d’agrément et de promotion distinctive, pour lequel l’habitude de la personnologisation de l’art et sa folklorisation stylistique font office de caution. Grâce à une conscience politique attentive au conditionnement du réel, Marie Jakobowicz et Catherine Ursin ont pu s’abstraire de ce piège et, solidaires des existences minoritaires dont l’art brut est lui-même une émanation vivante, contribuer à son émancipation.

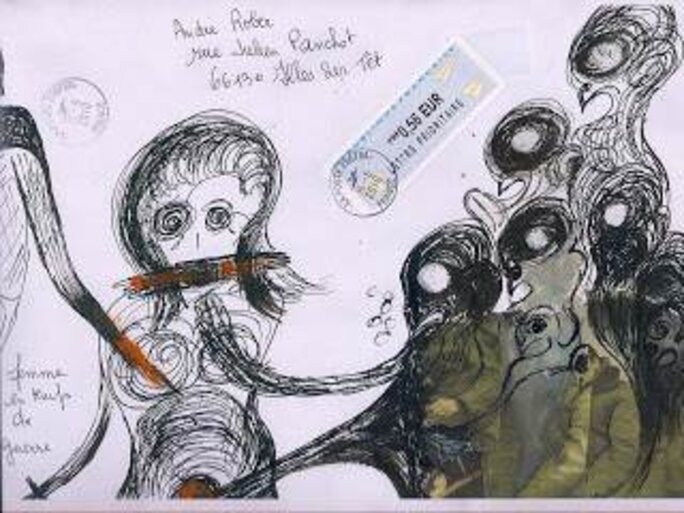

Marie Jakobowicz est née en 1935 à Paris. Elle a depuis cette date approché, directement ou par voie d’information, les convulsions que l’histoire a finalisées en résolutions discriminatoires et guerrières. Ses parents, émigrés juifs polonais, se rencontrent à Paris, où ils sont pourchassés ensuite par le nazisme. Son père, pris dans une rafle en 1941, est déporté au camp d’extermination d’Auschwitz dans lequel il meurt en 1942 (elle ne l’apprendra qu’au terme d’une enquête personnelle, en 1993). Sa mère se réfugie avec elle en Ardèche, au village de Vernoux, où elles sont aussitôt assignées à résidence avec obligation de présentation régulière à la police. Le reste de la famille est décimé. Cette entrée dans la vie en pleine propagation de la Shoah place Marie Jakobowicz, pour toujours selon elle, du côté des rescapés : « Ce n’est pas plaintif, c’est juridique. » Ses représentations singulières de groupes, à l’origine transpositions d’images mentales issues de cet épisode de jeunesse, concrétisent ensuite son engagement en faveur des oubliés, proscrits ou pourchassés ethniques soumis à l’arbitraire de la violence, jusqu’à prendre la forme de véritables peintures d’intervention politique.

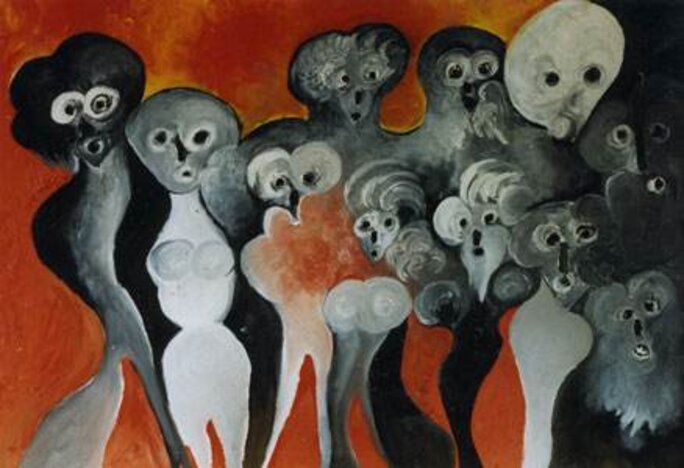

Une des toutes premières réalisations est un collage de format moyen exécuté en 1972, qui combine différentes découpes photographiques réalistes et abstraites aux couleurs vives : composition monumentale adroitement rythmée à laquelle Marie Jakobowicz ne semble pas accorder grande importance. « Rien encore de politique » dit-elle. Pourtant, bien en évidence dans l’enchevêtrement des tons, l’arrogante présence signifiante d’un drapeau américain… C’est que l’artiste a pris l’habitude de l’activisme social (première manifestation à deux ans, sur les épaules de son père), quand ça se reporte sur un coin d’image, c’est seulement un peu de réalité qui s’ajoute… Elle enseigne à cette époque le français, rédige un mémoire consacré à Louis-Ferdinand Céline (Du Voyage au bout de la nuit à Bagatelles pour un massacre : de l’anarchisme de gauche à l’anarchisme de droite) et fréquente l’atelier d’écriture du département de sociologie à la faculté de Vincennes. Plongée invariablement dans la langue donc, mais l’expérience du collage sous influence surréaliste, entreprise un jour de solitude et d’ennui, l’en détourne inéluctablement : « Je me suis senti la possibilité de faire des collages sans rien connaître à cause des procédés surréalistes. Sans cela, je n’aurais certainement pas osé… » L’image est un champ de perceptions multiples, Breton l’associe à son projet de transformer la vie, et de le faire vite (« En matière de transfiguration sociale du monde, les considérations d’urgence primaient toutes les autres ») [9]. Le surréalisme devient donc le vecteur de transition de la littérature vers l’image ; la peinture et le dessin succèdent aux collages : encre, gouache, huile… Ce sont des visions de groupes hallucinés livrés à l’abandon et à la peur (tétanie saisissante des corps réunis dans l’angoisse), les couleurs franches émanant d’une nuit dense englobant tout.

Les premières figurations de Marie Jakobowicz dénotent d’entrée de jeu une exceptionnelle expressivité donnant lieu à une morphologie pulsionnelle convertible à l’envi. Le corps représenté est évolutif et traversant : en prolongement inhabituel de lui-même, et parcouru d’inflexions et de circonvolutions innombrables. Coordinations physiques et profusion sensible sont sollicitées et convoquées dans l’instant et l’impulsion du geste. Mais il faut remarquer la position particulière qu’occupe le visage dans cette opération : mis à l’épreuve de l’extrême, défiguré de tension et d’effroi, les yeux vagues ou écarquillés accentués souvent de cernes concentriques jusqu’à couvrir la face tout entière. Ainsi incitatif, le visage se donne tout à la fois pour insistante captation de l’attention et coup d’arrêt porté au narcissisme spéculaire. Lorsque la sculpture fait son apparition, en 1973, il conserve cette fonction d’introduction filtrante, semblant sourdre de la matière en plusieurs endroits indéfinis et entraînant à sa suite le corps vers la verticalité. Plus ou moins abstrait, plus ou moins achevé, plus ou moins gagné par la mort et y répondant au bout du compte par l’appel à l’accomplissement des formes issues de la pierre ou de l’argile.

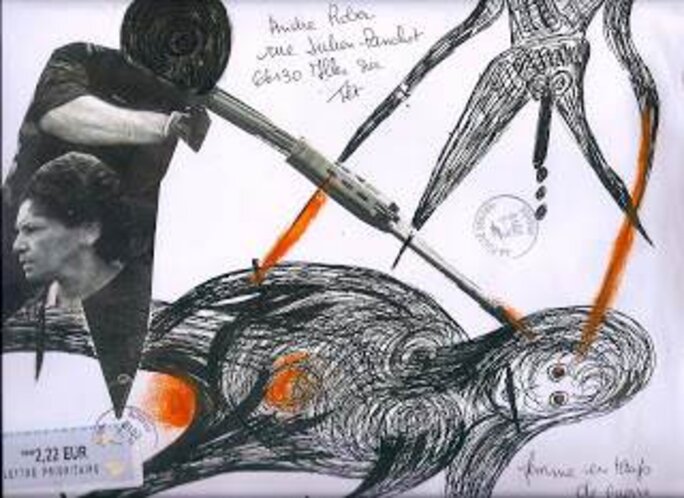

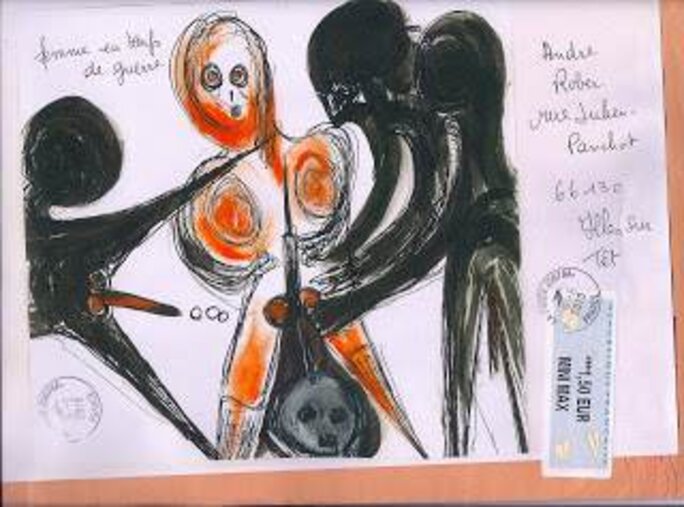

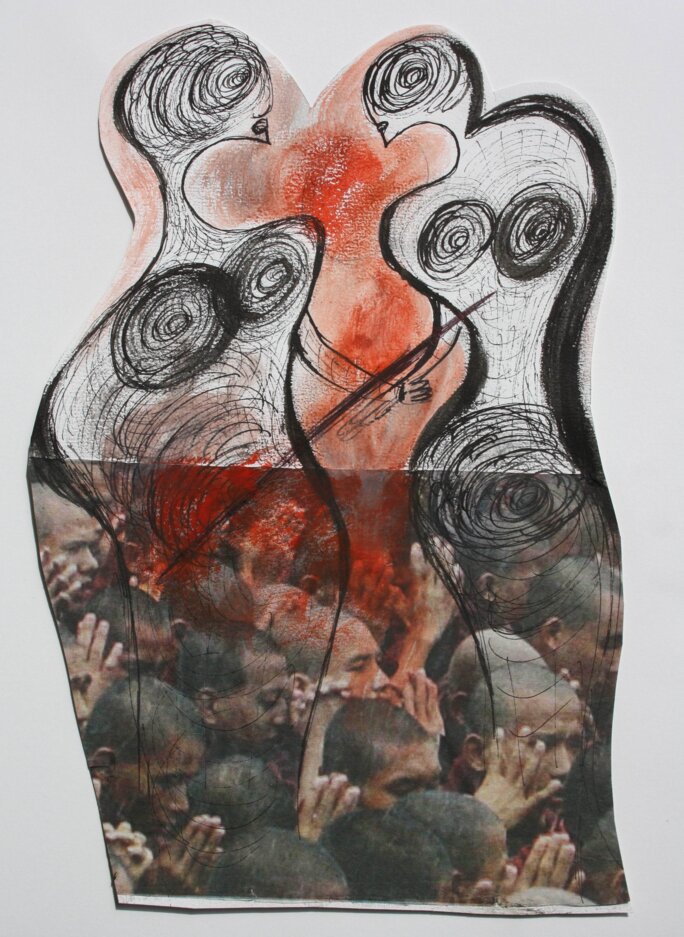

L’œuvre de Marie Jakobowicz exsude une empathie expressive qui ne manque pas de surprendre l’observateur de ses travaux et qui lui ouvre rapidement les portes des lieux d’exposition et des collections représentatives de l’art « hors-les-normes » : Halle Saint-Pierre, Création franche, Fabuloserie, Aracine, Fondation Cérès-Franco… mais le début du siècle marque un tournant qui va accuser encore l’engagement pris dans sa création. L’activité militante la projette dans la lutte contre la violence colonisatrice en Algérie, en Israël, et plus tard en Irak et contre la traque des sans-papiers en France. Il n’y a pas de petite cause : « Il faut aller dans les petites manifestations, plus essentielles souvent que les grandes, et ça fait boule de neige ! » La mobilisation s’accompagne d’une réflexion personnelle sur la célébration de la violence et son usage légal répétitifs. Au moment de la reprise de l’Intifada en septembre 2000, elle prend la forme d’un premier dessin politique à partir de coupures de presse. Marie Jakobowicz a alors 65 ans, elle maîtrise pleinement ses procédés de représentation. Un renversement des objectifs attribués à la création picturale se décide en un instant sous l’impulsion de la colère et de l’inclination à l’action. La technique est précise, sa rapidité adaptée à l’application immédiate : encre de Chine des contours conjuguée à la gouache, au pastel étalé d’un mouvement de la main, à l’huile pour son jaune saturé efficace. Le trait se fond dans le noir typographique, s’ajoute au clair-obscur photographique, laissant d’autres fois les couleurs à empâtement prendre le dessus et mêler leur matérialité à la quadrichromie de l’impression pour la réorienter ou la surcharger. Des corps transfigurés occupent l’image en devenir de leurs courbes disjonctives, achoppant sur la précision indifférente des détails de presse, en abolissant même la conformation dans la réappropriation subite de leur environnement oppressif. Les échelles de proportions sont rompues, les repères visuels qui devraient s’y associer en permanent décalage… Les dessins de cette facture vont devenir prédominants dès l’année suivante. Exactions, massifications, débâcles des foules soumises à l’arbitraire et à la détermination froide de l’autorité seront rapportées d’où qu’elles viennent et sans discontinuer, comme des perceptions instantanées des conditions réalisées de la guerre civile.

Agrandissement : Illustration 6

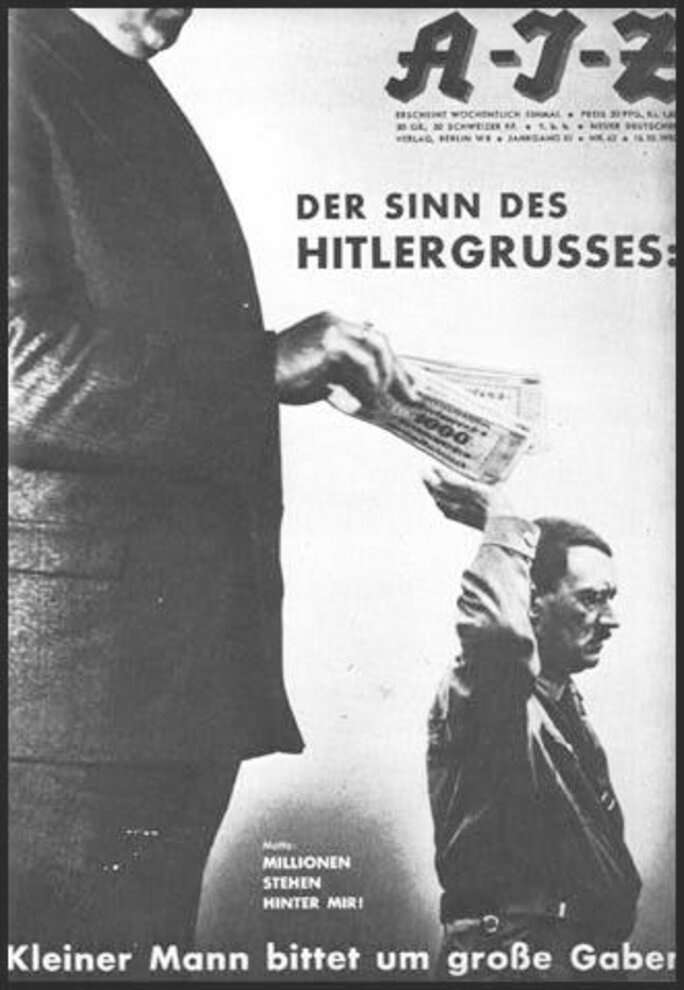

La peinture de tableau surréaliste commuée en dessin à la schizophrénie critique, c’est l’interprétation courante de l’expression artistique qui se trouve confrontée à l’urgence de la transformation sociale. « L’agit-prop n’est pas de l’art » protestent les visiteurs de la Halle Saint-Pierre, où les premiers résultats sont exposés en 2002. Jakobowicz se déclare sans programme, mais le biais est pris… Avec les dessins politiques, la résurgence autobiographique de la Shoah s’est élargie à dénoncer la perpétuation des causes du nazisme perceptible dans l’actualité mondiale. La prévalence du profit et le droit à la domination sans réserve ont généré la violence extrême du colonialisme, dont Thierry Camous rappelle que l’hitlérisme l’a prise pour modèle : « Hitler a emprunté à l’histoire coloniale européenne plus que des moyens ou des méthodes : une démarche, celle de la guerre absolue, de la guerre de conquête rationnelle visant à libérer l’espace, et il y a ajouté son propre délire homicide, celui de cette violence émotionnelle si propre à ce premier XXe siècle, où se mêlent peur et ressentiment. La colonisation porte bien en germe le génocide, par la conception d’une forme d’affrontement radical pour “libérer” des espaces de conquête. Il faut donc in fine sélectionner au sein même de l’humanité ceux qui ne méritent pas de vivre en paix, en pleine possession de leurs terres, dont la suppression sera utile, en les désignant comme victimes programmées de l’entreprise coloniale, ce qui constitue bien la première et essentielle étape menant au génocide : la sélection, la qualification » [10]. Le meurtre public ne se discute pas, car l’avenir doit lui donner raison. Un bloc de subjectivité capitaliste s’affirme là dans toute la brutalité de son avidité expansionniste, assimilant l’émancipation individuelle à l’exaltation d’une puissance sans frein et à la généralisation de l’opportunisme financier, l’échange économique érigé en ordre supérieur se justifiant de l’héritage des révolutions conservatrices anglaises et américaines. Le libéralisme capitaliste, précise Camous, instaure « une rupture morale majeure entrant en conflit direct avec la conception issue des Lumières et relative à la préservation du droit naturel — la survie, sans parler du “droit au bonheur.” » [11]

Les écarts graphiques de Marie Jakobowicz discréditent fondamentalement la glorification de la ségrégation et de l’assujettissement. À la manière des photomontages de John Heartfield éveillant le doute dans la conscience allemande sur les desseins du nazisme, ses œuvres composées constituent bien une arme de combat politique, dont l’évidence est qu’elles se démarquent ouvertement du principe de compétition prôné par l’hégémonie capitaliste et les États-nations qui la servent.

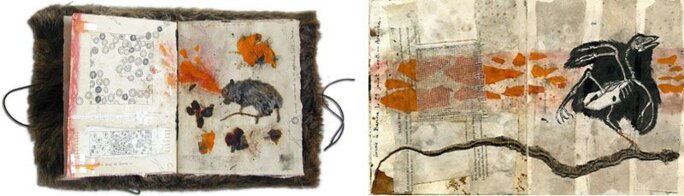

Dans cet ordre d’esprit d’une création de situation minoritaire libératrice et transversale, on peut mentionner également l’approche de Catherine Ursin. Ses représentations figuratives, qui se distinguent par leur aptitude à s’excepter de tout cadre iconographique prédéfini, sont comme désattributives ou en déroute : les personnages sont là, bien entendu, des animaux fréquemment, des associations et des groupements sybillinement évoqués avec une narration qui s’enclenche incidemment, bien sûr ; mais rien ne semble pouvoir venir conférer de son surplomb symbolique une quelconque destinée élective à tout cela…

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

« L’installation Mithuna symbolise “ l’union ratée ”

des êtres humains , qui les conduit tout droit vers la fin

de l’humanité et vers la destruction de la nature…

mais celle-ci, puissante et fière, reprend ses droits […]

Mithuna est le nom en sanskrit de sculptures de couple

des temples érotiques à Khajurâho, en Inde. »

C. Ursin

Catherine Ursin découpe dans des plaques de métal récupérées la matière à constituer ses figures. De couvercles de boîtes de conserve ou de pots de peinture maculés, de bidons ou autres tôles abandonnées rouillées, elle extrait des corps humains, dessinés au préalable à la craie et assemblés par portions, selon la surface initiale dont elle dispose. Ces effigies profilées, corps composés aux coutures de fil de fer apparentes, sont placées dans une configuration poétique dont l’évocation se révèle à la vitesse de la lecture de l’ensemble. Le mur de présentation est leur lieu d’accueil. Catherine Ursin est née en 1963 et depuis plus d’une dizaine d’années qu’elle expérimente les variations multiples nées de ce dispositif, leur concordance avec l’énoncé de l’oppression politique prend de plus en plus d’importance. Tout comme Marie Jakobowicz, sa trajectoire biographique se double d’une conscientisation de ses moyens d’expression, dont la propriété de prendre possession de l’espace social se complète de leur forte implication physique.

Agrandissement : Illustration 11

À l’origine du processus d’élaboration, l’exhumation des courbes corporelles de la surface dure, celle-ci rendue plate en sautant dessus à pieds joints si nécessaire. La découpe est fonction de l’épaisseur des tôles et de leur composition, certaines chauffent sous la taille des ciseaux, d’autres ne se laissent entamer

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

« “ Supplice du cœur ” [métal, os, dépouille de rat] :

ex-voto pour les suppliciés de la terre. Les châtiments

corporels comme le supplice du goudron et des plumes

ou celui de la croix sont des punitions accompagnées

d’humiliation : douleur physique extrême jusqu’à la mort. »

C. Ursin

Agrandissement : Illustration 15

Cette connivence rituelle avec des individualités animales, leur mode d’être perpétuellement soumis à la menace de la civilisation productiviste, déporte sur la monstration l’énigmatique de leur condition. Le mur lui-même devient le lieu étrange de l’aléatoire et du passage où l’intensité de la vie sauvage trouve à se rappeler à travers ces reliquats d’activités clandestines. Indicateur intime de l’animalité, le secret ici est transitionnel et donné pour tel : « Le secret n’est pas du tout une notion statique ou immobilière, il n’y a que les devenirs qui soient secrets, le secret a un devenir. Le secret a son origine dans la machine de guerre, c’est elle qui amène le secret, avec ses devenirs-femmes, ses devenirs-enfants, ses devenirs-animaux. » (Deleuze et Guattari) [15] Rendue à la totalité de sa surface praticable, la cimaise se métamorphose en une zone libre de convergences et de diffractions : éparpillement par rapport auquel le corps de l’observateur est amené à se reconsidérer, et prend paradoxalement en consistance (traversé à son tour d’évaluations, de recompositions, de découvertes). Le privilège culturel accordé à la perception optique dans sa fonction d’unification du réel est dénigré au bénéfice d’une polymorphie haptique et buissonnière…

En novembre 2008, Catherine Ursin participe à l’exposition d’une Emergency room à Paris : une plate-forme d’expression ouverte à une cinquantaine de créateurs en arts plastiques pour réagir

Agrandissement : Illustration 18

La projection de son propre système d’investissement représentatif et spatial sur un plan d’agencement collectif l’engage à renouveler l’événement pris à chaud dans le choix de ses sujets, et leur présentation sous forme d’installation d’ensemble devient plus fréquente. Mais la permanence d’une stylistique autonome approfondit et singularise ses évocations, au-delà même de l’idéologie de la communication infiltrant les installations d’art contemporain. Comme pour Marie Jakobowicz, le traitement interprétatif de Catherine Ursin, sa picturalité déviante pourrait-on dire, déploie ses intentions en subvertissant les codes invariants de son support d’un courant imaginatif nomade. Non seulement les œuvres sont polysémiques, certaines s’appréhendent comme une dénonciation politique autant qu’un portrait allégorique par exemple, mais elles invalident aussi le rappel générique simplificateur [16]. C’est bien évidemment toute une domesticité de la création qui est déjouée là, avec l’insouciance spontanée d’une espièglerie joyeuse.

Agrandissement : Illustration 19

Marie Jakobowicz et Catherine Ursin affectent à leur révolte des propositions créatives et politiques exclusives des catégorisations réductrices où le pouvoir se retrouve. C’est là la pertinence de leurs investigations, et l’annonce des difficultés que la compartimentation effective engendre : ni les organismes à vocation politique, ni les médias de masse, ni la diffusion artistique dans son ensemble ne sont disposés à instaurer des correspondances inédites entre leurs activités respectives et encore moins à les relayer à la pluralité sociale. Les aspirations de 68 dans ce sens sont demeurées lettre morte ou se sont marginalisées, par ailleurs on ne peut pas dire que les représentants de l’art « hors-les-normes » soient pour l’instant autant préoccupés par ces questions que par celle de pourvoir à un palmarès de nouvelles personnalités originales. La création plastique reste donc majoritairement suspendue aux décisions de spécialistes commerciaux puissants, peu enclins à l’utopie et pour lesquels le langage a-signifiant de l’illusion picturale ne présente plus en soi qu’un avantage restreint. Un profil d’artiste conquérant, adepte du modèle entrepreneurial et du plan de carrière, supplée dorénavant aux inconstances de l’imaginaire. Partout la suprématie capitaliste impose la sensibilité favorable à ses concentrations d’intérêts, ses modèles de participation, ses priorités de circulation renforcées. Le désir (désir d’image aussi bien) doit se suffire de se conformer aux paradigmes de la propriété privée et du rapport économique. « L’équation fondamentale, dit encore Guattari, c’est : jouir = posséder. » [17] La planification de la division sociale à l’aune de ce principe suppose des réfractaires l’invention d’un nouveau sens de l’organisation commune et de nouvelles machines de guerre.

[1] Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, t. 1, Minuit, 1972, p. 348.

[2] Jean Baudrillard déclarant quant à lui que « le désir n’existe pas » en rappelle le déni partagé par l’ensemble des énoncés constituants de nos sociétés libérales avancées…

[3] Félix Guattari, L’Inconscient machinique. Essais de schizo-analyse, Recherches, 1979, p. 164.

[4] Félix Guattari, Les Années d’hiver, Les Prairies ordinaires, 2009, p. 237.

[5] Op. cit., p. 173.

[6] « Le plus grand reproche que nous ayons à adresser à la science et aux arts, c’est précisément de ne répandre leurs bienfaits et de n’exercer leur influence salutaire que sur une portion très minime de la société, à l’exclusion, et par conséquent aussi au détriment, de l’immense majorité. » Michel Bakounine, Théorie générale de la révolution, Les Nuits rouges, 2008, p. 61.

[7] « C’est à l’époque du début des Hautes Pâtes que Jean Dubuffet commence, avec quelques amis, une véritable prospection des œuvres créatives réalisées dans les hôpitaux psychiatriques. Avec Jean Paulhan et Le Corbusier, il se rend quelques semaines en Suisse, du 5 au 22 juillet 1945, il y retournera la même année, en décembre, puis y fera d’autres séjours dans les années suivantes. Visitant les collections asilaires, d’abord la célèbre clinique universitaire de la Waldau, à Berne, puis le “petit musée de la folie” […] à Bel-Air, près de Genève, ensuite l’asile de la Rosière à Gimel, dans la région de Lausanne, et quelques années plus tard le centre pénitencier de Bâle, Dubuffet découvre quelques-uns de ceux qui vont devenir les “classiques” de l’art brut… » Laurent Danchin, Jean Dubuffet, Succès du livre, 2001, p. 116.

[8] Art brut, outsider, hors-les-normes, singulier, etc.

[9] André Breton, Entretiens, Gallimard, 1973, p. 138.

[10] Thierry Camous, La Violence de masse dans l’histoire, Presses universitaires de France, 2010, p. 60.

[11] Op. cit., p. 76.

[12] Jean-Paul Curnier, Montrer l’invisible. Écrits sur l’image, Jacqueline Chambon, 2009, p. 140.

[13] La créativité de cet art n’a jamais faibli depuis, avec notamment les noms de Gabriel Bien-Aimé, Murat Brierre, Serge Jolimeau, Joseph Louisjuste, Falaise Péralte…

[14] Le vaudou, religion magique importée par les esclaves noirs, a beaucoup compté pour l’identification communautaire de l’île. Une cérémonie vaudoue fut ainsi célébrée par la population dans la nuit du 14 au 15 août 1791 précédant l’insurrection.

[15] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie, t. 2,Minuit, 1980, p. 352.

[16] Ni sculptures en bas-relief, ni tableaux de récupérations, ni marionnettes, ni découpages, etc.

[17] « L’individu est modelé pour s’adapter, comme un rouage, à la machine capitaliste ; au cœur de son désir, et dans l’exercice de son plaisir, il doit retrouver la propriété privée, il doit investir l’idéal de : “la production pour la production”, il ne doit désirer que les objets que la production marchande lui propose ; il doit non seulement se plier à la hiérarchie, mais encore l’aimer en tant que telle. Pour conjurer les dangers des luttes de classes, le capitalisme s’est donc efforcé d’introduire un propriétaire bourgeois au sein de chaque travailleur. C’est la condition préalable à son intégration. » Félix Guattari, La Révolution moléculaire, Recherches, 1977, p. 217.

• Exposition de Catherine Ursin à la galerie À l’Écu de France, 1, rue Robert-Cahen, 78220 Viroflay : Au-delà des apparences, avec également Joël Crespin, Huguette Machado-Rico, Caroline Secq, Bernard Thomas-Roudeix, jusqu’au 24 avril 2013.

• Exposition de livres d’artiste de Catherine Ursin : Délires de livres 2013, Collégiale Saint-André, 28000 Chartres, du 27 avril au 19 mai 2013.

Site web de Catherine Ursin : http://ursin.uniterre.com/

• Marie Jakobowicz au musée de la Création franche :

http://www.musee-creationfranche.com/fiche.php?createur=jakobowicz&langue=fr