Agrandissement : Illustration 1

Commentaires en trois parties de mon exposition en cours au Pas de côté, à Cahors, où sont abordées : la sureprésentation contemporaine des images techniques, la confection personnelle des peintures exposées, l’expérimentation publique dans ce lieu alternatif d’un format inédit d’installation artistique.

Images de tutelle

Cette installation clôt « Le Cabinet des catastrophes », cycle de six expositions portant sur la multiplication des destructions en rafales : « phénomènes extrêmes » ou « déferlements » [1], consécutifs à l’effondrement symbolique caractéristique de ces dernières décennies. Les catastrophes s’appliquent indifféremment à tous les aspects de notre évolution récente sans qu’aucun domaine puisse en être véritablement exempté. La précipitation du mondial dans le virtuel a fortement accéléré le processus d’indétermination qui accompagne cette transformation, dont la prolifération massive des flux d’images et de messages manifeste l’ampleur additionnelle. Pourtant on s’évertue à tempérer toujours la négation critique du virtuel, lui octroyant une mission de progrès inéluctable, en dehors de toute considération d’échelle et bien qu’une réciprocité des échanges où pourrait valoir sa modération n’ait plus lieu d’être aujourd’hui. Pas mieux que les téléphones portables n’ont été décisifs, comme on a voulu le croire, dans le déclenchement des révoltes du Printemps arabe, l’information sur la toile n’apporte l’assurance de coaliser les projets alternatifs au processus mondial de normalisation. Car si l’expansion de l’information en réseau a pour effets de dévaloriser largement la spécialisation du pouvoir politique, elle conforte aussi, et avant tout, l’utilisateur dans l’isolement de son champ d’action que l’attraction du rapport à la machine idéalise. Cette attraction se constitue du vertige que produit la technologie du signal à convenir instantanément aux impulsions de toute nature de l’opérateur, où s’évanouissent les astreintes habituelles de la réalisation matérielle. Cette disposition semble prévaloir à ordonner dorénavant l’informatisation unilatérale des images, et à prendre pour nécessaire d’y conformer le plus souvent possible leur conception.

Agrandissement : Illustration 2

L’ironie d’un surplus d’images sans valeurs signe l’affectation de la valeur à toute chose. Images-témoin ou de tutelle, de commande ou télécommandées, qu’importe : la décision de leur emploi ne ressortit plus qu’accessoirement de l’humain, la qualité de leurs mérites s’accréditant à mesure que se propage la standardisation à tous les postes de leur exploitation et en tous lieux. Pour la plupart inconsistantes (spectrales), les images hyperréalistes de nos écrans plats confirment de leur irréfragable insistance à épuiser ce qui est l’observation que Baudrillard établit de notre désir d’en « finir avec le monde » :

« Dans notre volonté d’inventer le monde réel, tel qu’il soit transparent à notre science et à notre conscience, tel qu’il ne nous échappe plus, nous n’échappons pas à cette transparence même, devenue la transparence du mal, par où le destin s’effectue de toute façon, diffusant à travers les interstices mêmes de cette transparence que nous voulions lui opposer. […] Nous avons tenu quelque temps le destin de la mort à distance, aujourd’hui c’est lui qui reflue vers nous à travers les écrans de la science. Finalement, de par un détour ironique, c’est peut-être même la science qui aura précipité l’échéance. Mais bien sûr, comme dans l’ordre tragique, enfin resurgi après qu’on l’a cru perdu dans l’illusion comique de la réalité, on ne s’en rendra compte qu’au dernier moment… [2] »

Agrandissement : Illustration 3

Peintures polymorphes

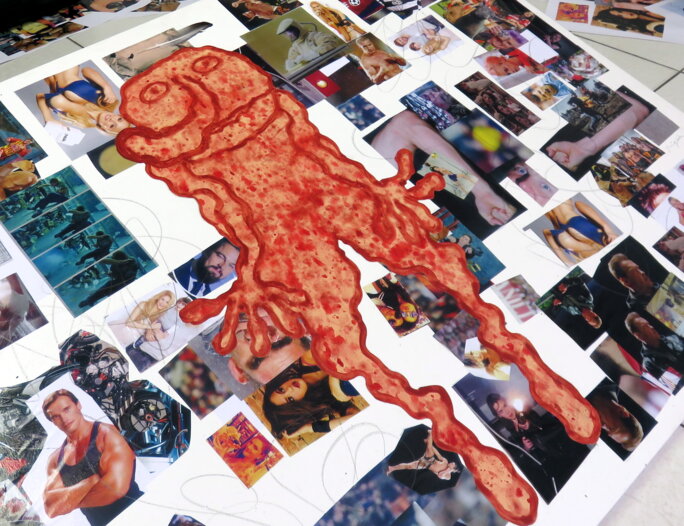

L’installation se présente sous la forme d’une prolifération antagonique d’images de masse et de peintures sur les murs et le sol de la galerie. Les premières, au nombre de plusieurs centaines, sont extraites de médias de consommation rapide, les secondes, un peu plus d’une dizaine, sont des représentations picturales, réalisées au sol et sans esquisse comme je le fais habituellement, divisibles en deux niveaux de figuration : archaïque, au centre, et commune, sur les côtés.

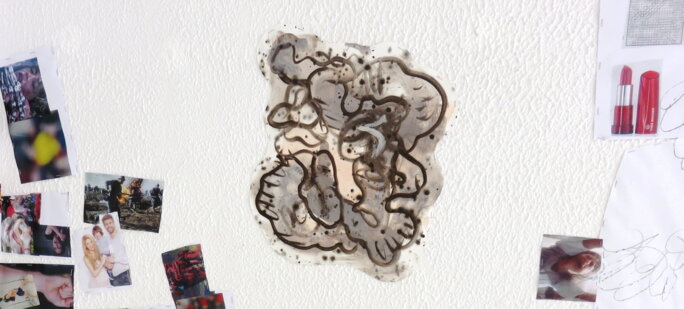

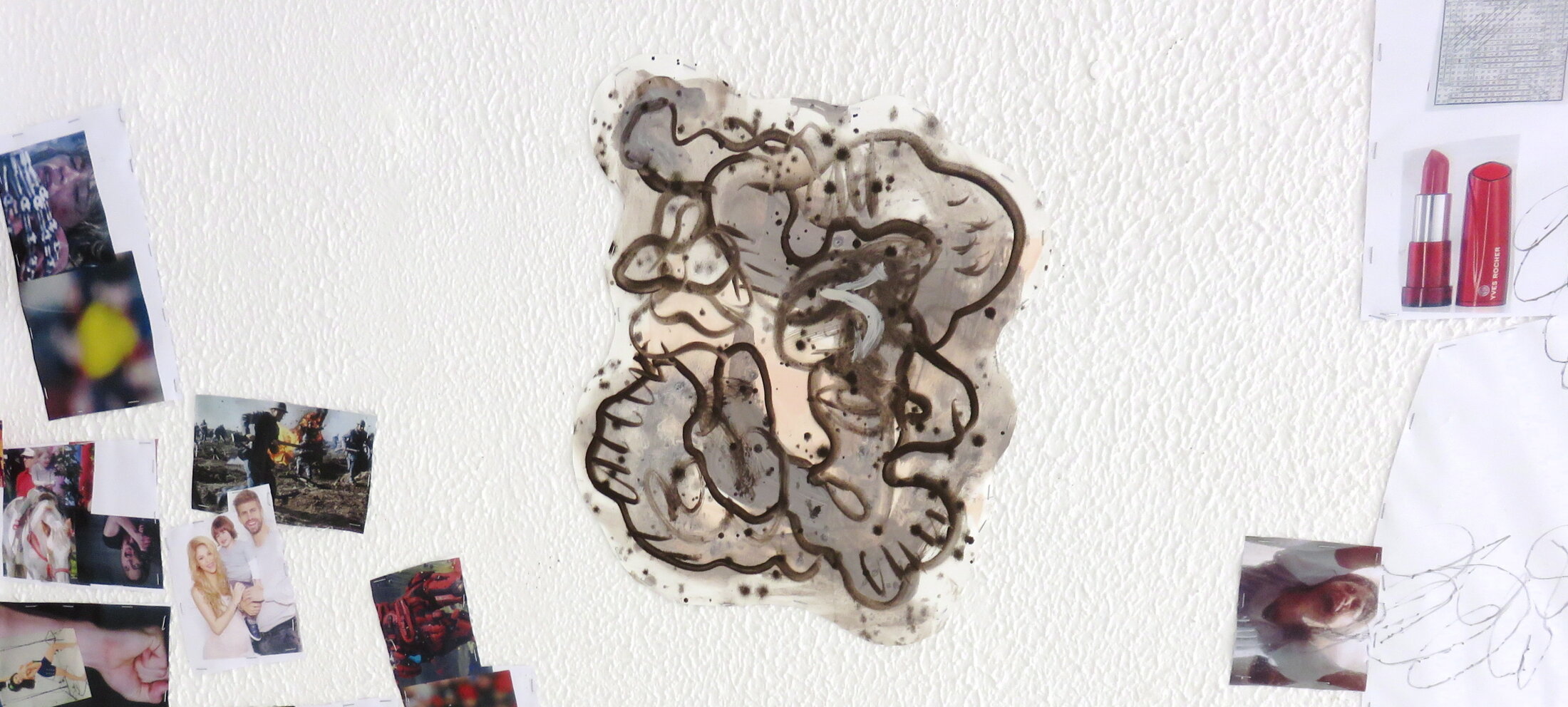

Dans le premier cas, des moniteurs disposés sur une circonférence de photos numériques entourent au sol une effigie primitive, elle-même fondue dans une répétition de ces photos. Elle « repose » au centre d’un tableau à moitié couché. Est ainsi mise en évidence l’exécution horizontale que ma méthode de travail emprunte à celle des civilisations anciennes attentives aux particularités constitutives des éléments naturels — amérindiennes notamment —, reprise par tout un pan de la modernité picturale. Avec la figuration « commune » présente sur le pourtour vertical, l’accent est mis sur la fébrilité et l’angoisse des corps dépendants de l’environnement hystérisé postmoderne, techniciste et performatif. Les personnages qui en résultent sont mêlés à des compositions biomorphiques : condensés d’associations visuelles où se manifeste la coïncidence des expressions du vivant dans l’ambiguïté de leurs métamorphoses.

Je m’inscris ainsi dans la continuité des recherches communes à Willem de Kooning et Pierre Alechinsky sur les dérives imaginatives que certaines notions surréalistes déduisent des propriétés illusionnistes de l’assimilation visuelle : « l’explosante fixe », qui confond dans une même apparence une chose à l’état de repos et de mouvement, et surtout « l’érotique voilée », qui résulte de la faculté qu’ont certaines formes sensuelles d’en suggérer d’autres sur le mode de la stimulation mentale pulsionnelle. La configuration de cette installation réunit donc, dans une même scénographie rythmique, l’espace symbolique de la représentation picturale et l’espace banalisé de l’imagerie fonctionnelle de façon à en exposer distinctement l’opposition irréductible.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

L’installation distanciée

Dans un essai récent, Boris Groys fait remarquer l’intérêt politique que présente l’émergence dans l’espace public de l’installation d’art, dans la mesure où cette forme d’expression réalise une appropriation privative d’éléments qui ne circulent pas : « […] L’installation artistique ne circule pas. Elle installe plutôt tout ce qui est d’ordinaire en circulation dans notre civilisation : objets, textes, films, etc. De même, elle modifie le rôle et la fonction du lieu d’exposition. L’installation opère au moyen de la privatisation symbolique de l’espace public d’exposition. [3]»

On a bien là, en effet, un dispositif esthétique paradoxal, au résultat contraire à la passion ultralibérale de privatiser sans cesse le commun. Dans ce sens, une installation comme celle-ci souligne en exhibant ce conflit la singularité du genre, mais pour que la démonstration soit complète, il importe d’éviter, lors de la mise en place, les concessions à la résolution dominante de la circulation : faire fonctionner littéralement les écrans ou planifier un circuit de déambulation parmi les objets exposés, par exemple, comme le visiteur s’y conforme dans un parc de loisirs ou une aire de consultation multimédiatique d’un organisme culturel à la page. Ainsi conçue, l’installation se bornerait à prolonger dans un intérieur participatif la perception du tableau comme « fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l’histoire », tel qu’Alberti en donnait la définition en 1435, en subordonnant toute interrogation à l’interprétation métaphorique du sujet énoncé. C’est la formule adoptée très fréquemment par les artistes, les musées et les centres d’art contemporains s’en faisant l’écho. L’installation sur la base du volume vitré sur la rue, telle que nous l’avons instaurée avec Jean Maureille au Pas de côté, radicalise à l’inverse l’écart nécessaire à une appréhension d’ensemble de sa dimension symbolique. L’espace d’exposition « sous verre », en léger contrebas du dallage piétonnier, dont la surface d’observation permet au regardeur de saisir dans son champ visuel la totalité des éléments présentés, constitue le prototype d’un modèle inédit d’installation où la souveraineté de l’auteur peut conjuguer plusieurs modalités d’expression, hors guidage. Apparaît dès lors pleinement l’exception politique de l’installation d’art telle que l’observe Groys : « un espace de dévoilement (au sens heideggerien) du pouvoir hétérotopique, du pouvoir souverain qui se dissimule derrière la transparence obscure de l’ordre démocratique. [4] »

Agrandissement : Illustration 8

Dans cet esprit, Écrans plats, ajoutant l’extrapolation picturale au dispositif englobant de la galerie-vitrine, offre à chacun de vérifier pour son compte que « l’installation opère comme l’inversion de la reproduction technique ». Elle convie ce faisant le regardeur à appréhender trois niveaux significatifs d’organisation : 1) Confronter la représentation physique et pulsionnelle du tracé manuel, dont la figuration satirique est une version populaire excentrique, aux images techniques impersonnelles, programmatiques et véhiculaires, des médias de masse ; 2) Fixer dans la suspension temporelle cette confrontation, et dans l’espace d’observation distancié de la galerie-vitrine sa révélation symbolique ; 3) Transcrire sur le plan esthétique la substitution à l’économie politique de la transéconomie spéculative, dont la forme catastrophique est une modalité de transformation destructrice, anxiogène et dissuasive, indéfiniment recyclée par le sensationnalisme médiatique en une réalité fantasmée.

Agrandissement : Illustration 9

Texte présenté d’accompagnement de l’exposition :

« Nous vivions dans l’imaginaire du miroir, du dédoublement et de la scène, de l’altérité et de l’aliénation. Nous vivons aujourd’hui dans celui de l’écran, de l’interface et du redoublement, de la contiguïté et du réseau. Toutes nos machines sont des écrans, et l’interactivité des hommes est devenue celle des écrans. Rien de ce qui s’inscrit sur les écrans n’est fait pour être déchiffré en profondeur, mais bien pour être exploré instantanément, dans une abréaction immédiate au sens, dans un court-circuit des pôles de la représentation.

La lecture d’un écran est tout à fait différente de celle d’un regard. C’est une exploration digitale, où l’œil circule selon une ligne brisée incessante. Le rapport à l’interlocuteur dans la communication, au savoir dans l’information, est du même ordre : tactile et exploratoire. La voix dans la nouvelle informatique, ou même au téléphone, est une voix tactile, une voix nulle et fonctionnelle. Ce n’est plus exactement une voix, de même que pour l’écran, il ne s’agit plus exactement d’un regard. Tout le paradigme de la sensibilité a changé. Cette tactilité n’est pas le sens organique du toucher. Elle signifie simplement la contiguïté épidermique de l’œil et de l’image. Nous n’avons plus la distance du spectateur par rapport à la scène, il n’y a plus de convention scénique. Et si nous tombons si facilement dans cette espèce de coma imaginaire de l’écran, c’est qu’il dessine un vide perpétuel que nous sommes sollicités de combler. Proxémie des images, promiscuité des images, pornographie tactile des images. Pourtant, cette image est toujours à des années-lumière. C’est toujours une télé-image. Elle est située à une distance très spéciale qu’on ne peut définir que comme infranchissable par le corps. La distance du langage, de la scène, du miroir, est franchissable par le corps — c’est en cela qu’elle reste humaine et qu’elle prête à l’échange. L’écran, lui, est virtuel, donc infranchissable. C’est pourquoi il ne prête qu’à cette forme abstraite, définitivement abstraite, qu’est la communication. »

Jean Baudrillard (« Le Xerox et l’Infini », La Transparence du Mal, Galilée, 1994, pp. 61-62)

Notes :

[1] Les Gaz de schiste (2012) ; Oligarchie policière-obsession sécuritaire (2013) ; L’Hégémonie de la finance et de l’argent (2014) ; Écocide et déferlements (2014) ; Vers l’outland (2015) ; Écrans plats (2015). Toutes ces expositions ont été relatées sur ce blog.

[2] Jean Baudrillard, Le Crime parfait, Galilée, 1997, p. 70. Voir le texte d’accompagnement de cette installation reproduit en fin de billet.

[3] Boris Groys, En public. Poétique de l’auto-design, Presses Universitaires de France, 2015, p. 61.

[4] Ibid., p. 71.

Écrans plats (Le Cabinet des catastrophes 6), installation de Luc Rigal, galerie d’art autonome Le Pas de côté, 37 rue Saint-James/Louise Michel, Cahors. Du 2 juillet au 31 août 2015.