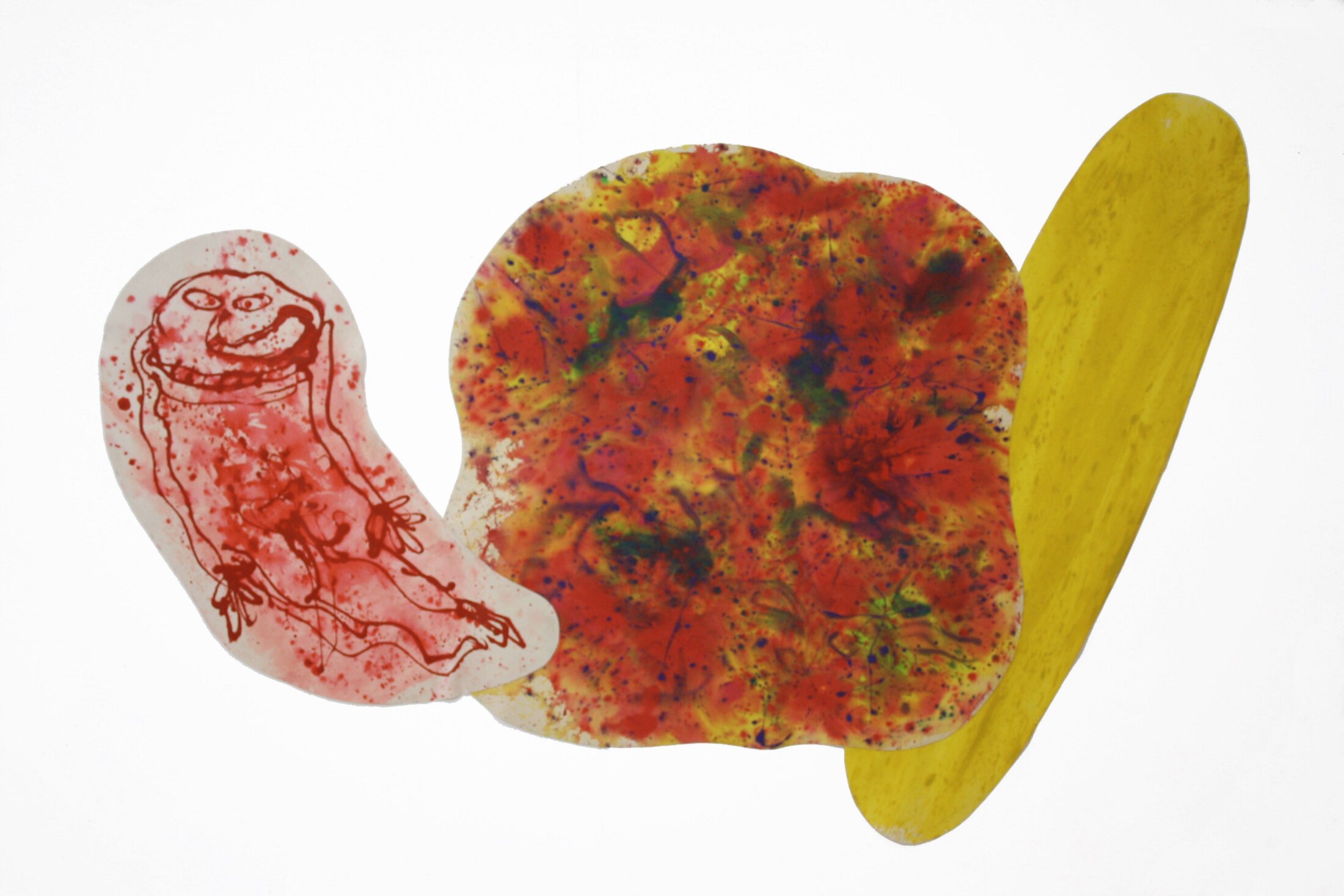

Agrandissement : Illustration 1

.

.

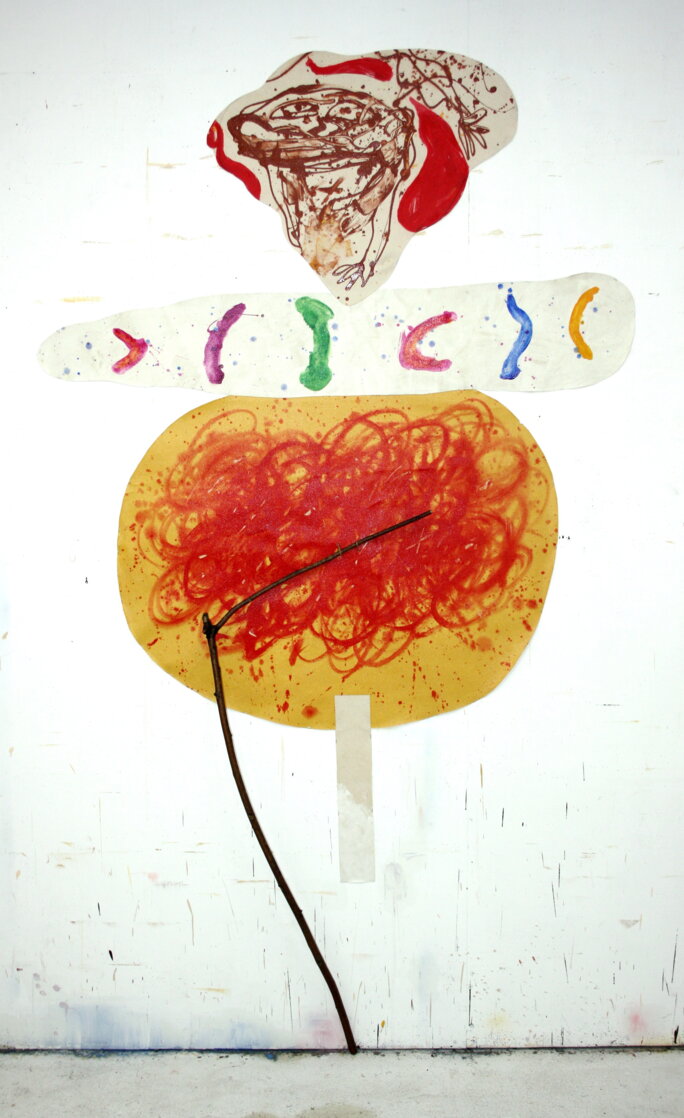

Agrandissement : Illustration 2

.

.

Cet entretien avec le critique d’art Étienne Grand aborde les derniers développements de mes peintures sur toile libre exposées récemment.

.

___________

.

Étienne Grand : Trois ans se sont écoulés depuis notre dernière entrevue. Vous exposiez alors les premiers résultats de votre conversion à une peinture sur toile libre découpée, principalement linéaire et gestuelle. Vous venez de présenter récemment, dans la continuité de ce travail, une nouvelle série de toiles que vous nommez Rougebouge qui rappellent plus encore, par leur composition chromatique et leur occupation du lieu, la fresque. Que s’est-il passé qui vous a mené jusque là ?

Luc Rigal : La mise en place d’une plus grande picturalité. Donner du corps à la peinture : la picturalité, c’est ça… Il ne suffisait pas que le carcan du tableau saute et fasse la place à une technique plus directe intégrée au support, il fallait « densifier » la manière de travailler et répercuter ses effets sur la structuration de la toile. Une structuration rythmique des formes déployée à la surface du mur… C’est aller à l’encontre du tableau scénique redondant, les châssis surépais vous voyez… on en voit beaucoup dans la peinture actuelle ; mais aussi contre son inverse de la toile nue minimaliste, épinglée comme une relique sur la cimaise. Fétichisation du tableau, fétichisation de la toile : la magnification du support compense la minceur de l’élaboration. Dès lors qu’on veut approfondir le métier de peindre, il faut passer du temps, ça prend des années. Il y a une habitude, due à la dématérialisation de l’art, de réduire le travail à des formules, le physique demande au contraire de développer les facultés techniques.

É. G. : Qu’est-ce que vous entendez par le « métier de peindre » ?

L. R. : J’entends un savoir-faire élaboré — ce qui est le propre du langage pictural… Dans les années 1990, j’avais expérimenté diverses manières et techniques de produire un tracé, je les ai encore enrichies, j’ai ajouté d’autres pinceaux, d’autres outils, des surfaces différenciées, etc. Le métier académique est dépassé : c’est folklo de peindre de beaux morceaux réalistes en gras ou en glacis comme au XIXe siècle, ça ne sert en réalité qu’à exploiter l’image de la supériorité de l’artiste d’il y a deux siècles. Au Quatroccento, les peintres se targuaient de posséder la virtù, c’est-à-dire la force d’abnégation, la persévérance qui guide la recherche. C’est plus humble. La technologie des images numérique dévalue par sa facilité d’emploi le travail de la main.

.

.

Agrandissement : Illustration 3

.

.

Agrandissement : Illustration 4

.

.

Agrandissement : Illustration 5

.

.

On a pu pendant un temps aimer la peinture totalement et s’échiner à peindre différemment.

.

É. G. : Le métier permet à l’image d’accéder à sa souveraineté ?

L. R. : Il permet à l’image vivante d’exhumer son propre espace symbolique. Le défi constant lancé à la peinture, c’est d’impliquer son potentiel symbolique et prendre nécessité dans son temps. Pour cela, il faut surmonter la dénégation du tragique de l’image contemporaine. Toutes les images n’ont pas la même valeur symbolique, certaines en ont très peu. L’image technique est pour la plupart un simple « retour-image », comme disait Baudrillard : l’image sérielle réduite à sa plus simple expression, destinée à véhiculer du message. L’esthétique mondialisée uniformise les images sur la base de l’image-signe, qui est le degré zéro de l’image…

É. G. : L’image majoritaire conforte la personnalité de l’individu centré sur soi ?

L. R. : Si vous n’avez plus que des retour-images autour de vous, votre individualité se rétrécit en narcissisme perpétuel, comme les psys en constatent l‘augmentation aujourd’hui. C’est la floraison des psychopathologies narcissiques… Et l’art devient de l’« Artentainment », pour reprendre le terme de Yves Michaud : l’art servant à distraire l’individu et le rassurer sur son estime de soi. Ce n’est plus une altérité spécifique.

É. G. : Votre peinture affiche un certain dédain pour le prestige donné à l’objet d’art : l’unicité grandiloquente du motif, l’autorité historique du tableau… Elle se rapproche du genre du collage, mais un collage qui serait appelé à réintroduire la peinture en propre dans l‘expression des beaux-arts. Le collage comme représentation auto-suffisante de l’image peinte…

L. R. : C’est un collage de toiles, il est différent du collage domestique, en effet. C’est le procédé du collage de fragments mis au service du médium peinture… Et c’est une peinture fondée sur l’expression directe, avec ses formes antagonistes et une composition plurielle… J’appartiens à une génération qui a une histoire particulière, coincée entre une qui dépendait encore de critères académiques éculés — héritiers d’une tradition moribonde —, et une qui a tôt fait de basculer sur les artefacts de la communication technique. Elle s’est trouvée dans un sas de flottement où des possibilités d’expérimentation ont surgi, mais ça n’a pas duré longtemps… On a pu pendant un temps aimer la peinture totalement et s’échiner à peindre différemment. Quand j’ai commencé, je peignais avec les doigts sur de grandes plaques en polyester jaunes une figuration spontanée sans référence connue et ça ne dérangeait personne… Le moindre trait descriptif est rapporté aujourd’hui aux critères de cohésion photographiques. On parlait de Bad Painting, à l’époque : le terme me paraît plus intéressant que les critiques d’art on pu en juger sur le moment…

É. G. : La figuration de vos premières peintures présente en effet un graphisme âpre, dénégateur, sans antécédent de style et sans précision spatiale. Certains personnages ont un visage douloureux, les corps étirés jusqu’à traverser la surface de leurs membres. À travers sa sauvagerie, on perçoit une certaine détestation pour l’ordre existant…

L. R. : « Détestation », c’est tout à fait ça, oui… J’avais la certitude que cette société ne tiendrait pas. Je n’y croyais pas, en réalité. Indifférence et solitude partout, je me disais…

É. G. : Comment avez-vous intégré le milieu artistique à vos débuts ?

L. R. : Je ne l’ai jamais vraiment intégré. Je n’ai jamais fait de gros efforts pour cela puisque de toute façon toute cette blague, sordide pour moi, ne devait jamais perdurer… À l’école des Beaux-Arts j’ai fait un passage éclair, tétanisé par la scolarité que j’y ai rencontrée dans les cours. J’ai fait des études de philo parce que j’avais l’impression de n’avoir rien appris auparavant, pas pour être prof, et donc j’ai fini par trouver à travailler régulièrement dans les salles de cinéma comme ouvrier projectionniste. La création artistique s’est toujours doublée chez moi de ce travail que je n’ai jamais cessé d’exercer. J’ai commencé à exposer vers 16 ans grâce aux galeries municipales, avec un groupe de jeunes artistes énervés dirigé par un créateur post-Dada tendance Fluxus, Jean Maureille, qui est devenu un grand ami ensuite et avec qui j’ai ouvert il y a quelques années une galerie d’artistes autogérée… Cette expérience du groupe, c’était comme un enseignement alternatif à la Francisco Ferrer appliqué à l’art. On cultivait l’expression libre et on échangeait sur nos découvertes et nos lectures. C’étaient des débats constants, ç’a été une grande chance pour moi de vivre ça.

É. G. : C’est alors que vous avez commencé à peindre ?

L. R. : C’est à ce moment-là que j’ai fait mes premiers tableaux, mais ça ne me satisfaisait pas. Ça me paraissait très fastidieux par rapport au dessin, je préférais la bande dessinée. Jean travaillait pour un grand quotidien régional, il était en relation permanente avec des imprimeurs ; c’était son expérience personnelle qu’il nous a fait partager avec sa culture moderne graphique et satirique… L’invention de l’offset avait complètement bouleversé la presse en démultipliant les images et les procédés graphiques. La bande dessinée en était l’expression emblématique. J’ai complètement absorbé l’esprit libertaire qui imprégnait ses publications marginales — celles qui m’attiraient, surtout — et j’en ai assimilé, plusieurs années durant, les codes expressifs qui m’ont marqué pour la suite. Si je n’avais pas été peintre, je serais peut-être devenu dessinateur de BD…

É. G. : Les artistes de la Figuration libre ont eu un parcours un peu semblable…

L. R. : Voilà, c’est ma génération, en gros.

.

Des figures prosaïques dans un milieu prosaïque, frénétiquement incertain, forcené.

.

É. G. : Vous n’avez reçu aucune formation en peinture ?…

L. R. : Aucune, personne ne m’a appris à peindre. C’est sans doute mieux comme ça, d’ailleurs, parce que l’enseignement pictural était dépassé à cette époque. Viallat enseignait à Limoges, je crois, mais c’était une exception… Je suis allé voir Louis Cane, plus tard, pour devenir son assistant, mais il ne voulait pas me payer, donc on en est restés là. Les écoles d’art sont des systèmes de cooptation en vérité, s’il en sortait des nouveautés sur la création picturale, ça se saurait. Il n’y a jamais eu de Black Mountain College, en France. Il aurait existé quelque chose de semblable, j’y aurais été.

É. G. : Vous connaissiez Supports/Surfaces à ce moment-là ?

L. R. : Je connaissais bien, oui, parce qu’ils étaient très présents dans le Sud-Ouest. Et ils posaient des questions esthétiques radicales, ce qui m’intéressait beaucoup. Viallat et Cane sont ceux qui m’ont le plus accroché.

É. G. : Le traitement de la couleur dans les Rougebouge rappelle Supports/Surfaces par certains côtés. La couleur occupe une place importante…

L. R. : Ce que j’ai retenu surtout de la couleur chez Supports/Surfaces, c’est « le geste de la couleur » théorisé par Marc Devade. Le dessin du geste intensifié par la couleur met la structure en question... J’en ai tenu compte lorsque j’ai voulu augmenter le rôle de la couleur en commençant les Rougebouge. L’autre élément important vient de Pierre Alechinsky et de son dédoublement du tableau en une peinture en couleurs principale et de multiples dessins au trait à ses franges. La peinture centrale est bordée d’images instantanées, généralement monochromes, de facture cinétique. Cet agencement instaure un vide scissionnel dans la construction en même temps qu’il trace une limite entre l’image-signe et l’image de la peinture, une dualité très instructive, à mon avis… C’est certainement, comme il dit, sous influence des « grisailles » et des images en prédelles de la peinture médiévale, mais j’y vois aussi celle de la bande dessinée qui explosait aux États-Unis quand il y a peint le premier tableau de ce type. Voilà les deux motifs de réflexion qui m’ont aidé à concevoir les Rougebouge…

É. G. : La monochromie telle que vous l’employez est rouge et saisissante : exclusivement consacrée à une figuration tempétueuse, débridée, caricaturale…

L. R. : Elle est liée à un dessin prosaïque : des figures prosaïques dans un milieu prosaïque, frénétiquement incertain, forcené... La polychromie en vis-à-vis ajoute quand même un autre régime de sublimation, mais aucune des deux ne prédomine et leur ligne de démarcation est abyssale. J’ai indiqué dans un texte de présentation que c’est là que ce situe le « punctum » de Roland Barthes contenu dans l’image… Je commence en général par faire les parties graphiques, inversement à la manière de procéder d’Alechinsky, par conséquent. Sauf si des relations de couleurs m’invitent à suivre une piste sensitive… Mon dessin est doux, mais grotesque en même temps. L’exécution est très rapide, souvent à la limite de l’attention consciente, d’autant plus vive qu’elle me projette dans des circulations et des visibilités contradictoires… La représentation de l’espace est écrasée, vue de tous les côtés et aplatie : c’est un espace « plurifocal » auquel je reviens souvent, c’est-à-dire sans hiérarchie d’échelles, où les plans sont équivalents et entremêlés, rabattus sur le devant… C’est comme la métonymie des sons dans le free jazz : le dessin d’un chemin est aussi important que celui d’une tête… Alors, il en résulte une certaine violence, d’autant plus que le rouge rapproche le regard de la surface de la toile…

.

.

Agrandissement : Illustration 6

.

.

É. G. : L’agglutinement des formes précipite le brouillage des normes de vision traditionnelles. J’ai pensé, en découvrant ces parties rouges monochromes, à une méthode de dessin qu’avait mis au point Leonardo où la confusion résultant de l’accumulation des traits concourt à vivifier la représentation du sujet. La confusion de la description décuple en réalité le pouvoir d’imaginer le motif dans sa vraisemblance. Il avait baptisé cette technique de dessin le « componimento inculto », la composition inculte. Dans vos grands formats, la gestualité rouge occupe la surface la plus grande dans la succession latérale des portions de toile. Elle parvient par saturation à déjouer la ligne de sa fonction de cerne constituant et le rouge de sa fonction déictique, désignatrice. La perception première du rouge semble disputée par celle des expressions caricaturales. Comment interprétez-vous, vous-même, la saturation commune aux tracés libres et au ton rouge ?

L. R. : C’est antagonique, et à la fois associatif, oui… Au quotidien, la saturation produit l’indifférenciation par le trop plein, nous sommes très habitués à ça, à cette espèce d’incertitude permanente… On vit dans un environnement saturé d’informations, d’annonces, de sensations factices ininterrompues. La violence se diffuse à travers l’accumulation… Dans ces toiles, la surabondance de lignes sature la surface de rouge où le dessin devient anomalique, mais le rouge n’en est pas un signal dramatique, pour moi, c’est quand même plus large. Son intensité répond à l’outrance de la gestualité, de la calligraphie gestuelle. Je qualifie cette calligraphie de « calligraphie occidentale » parce qu’elle n’est pas tenue par le réalisme du motif, elle est générée par l’excès… La caricature est une forme d’exaltation de l’individualité qui cultive l’excès. C’est pourquoi elle constitue un danger pour la conformité sociale. Les personnages que je dessine sont comiques, mais ils expriment aussi un désarroi contemporain : ils sont hagards, angoissés, décontenancés... Ils indiquent une sensibilité identifiable tout en étant issus du geste, et je m’efforce qu’ils en poursuivent l’imprévision et l’aspect multiple. Notamment, je travaille la polyvalence des expressions faciales, qui doivent avoir une qualité d’évocation intime. Ça fait partie de la proximité que j’entends maintenir avec l’observateur.

.

Il y a deux niveaux d’évocation, c‘est bien distinct, et, comme je l’ai suggéré avec le titre, ça se passe avec le rouge...

.

É. G. : Le rouge est le ton de l’excès, de la profusion, et c’est un ton intime que vous avez beaucoup employé, si on reprend votre parcours…

L. R. : Je l’ai souvent associé au corps, auparavant, c‘est vrai. J’ai même fait une série d’« écorchements » où il était dominant. C’est la couleur physique par excellence. Mais pour moi, c’est un pont avec l’esprit du Moyen Âge aussi, où il était particulièrement apprécié et représentait un point d’accroche important, notamment par rapport au message d’amour du christ. Le Moyen Âge était brutal, dominé par la lutte contre la mort, mais ouvert malgré cela à l’émotion et au plaisir du corps. La sincérité du cœur y était fondamentale. Le rouge des Rougebouge est un rouge du Moyen Âge.

É. G. : Vous lui conférez le rôle singulier d’électriser la surface toilée. Mais il n’y a pas que cela. Deux régimes de couleurs coexistent dans la composition des toiles : celui, graphique, du rouge, ce rouge moyen et massif ; et celui, tachiste au contraire, des couleurs multiples et bariolées. Le premier s’applique à la figuration dans un faisceau de formes violentes et chaotiques, le second à une abstraction naturaliste douce et équilibrée. Cette dichotomie confère une dynamique particulière aux toiles... Dans notre entretien précédent, vous aviez évoqué l’innovation pour la modernité de la figuration de Giotto. Il me semble distinguer une similitude de construction avec la représentation telle que Giotto l’exprime à Assise dans son cycle de peintures consacrées à la vie de saint François, et à Padoue, où le bleu revêt une importance majeure en regard du narratif. Ce type de construction sur deux niveaux de perception met en évidence une symbolique élargie de la représentation, rendant plus intensif et complexe son enjeu pictural. Avez-vous eu conscience de cette similitude lorsque vous avez adopté ce schéma de construction commun à toutes les peintures Rougebouge ?

L. R. : Il y a deux niveaux d’évocation, c‘est bien distinct, et, comme je l’ai suggéré avec le titre, ça se passe avec le rouge, oui… Je n’ai pas pensé à Giotto au départ, je suis plutôt passé par les peintres contemporains dont je vous ai parlé. Il y a une « rampe d’accès à la transcendance » propre à Giotto dont je n’avais pas l’ambition. Il s’agissait plus pour moi de me placer sur un terrain d’indépendance marqué par rapport à l’image de masse, d’ouvrir le champ de la peinture sur un hétérogène sensible et la laisser derrière… C’était plutôt ça mon objectif. Mais ça m’a peut-être traversé… Je suis admiratif de la capacité intellectuelle de Giotto, on a beaucoup parlé de son intelligence à faire coïncider ses moyens avec son propos, ce qui lui a permis de déployer toutes ses formes de sensibilité. C’est une des grandes têtes pensantes de la peinture. Je reviens vers lui de plus en plus. Il n’était peut-être pas loin, en réalité…

É. G. : Ça « bouge » beaucoup, dans les fresques de Giotto…

L. R. : Il y a plusieurs modalités de perception qui s’entrecroisent. Il se place au-delà de la monoforme des tableaux, ce qui demande une grande agilité mentale. Vous savez, c’est simple, il y a un passage dans la Vie des artistes, de Vasari, qui dit bien ce qu’il y a à dire lorsqu’il présente Giotto : « Si de grandes obligations lient les peintres à la nature, qui leur sert continuellement de modèle, et qu’ils s’efforcent de reproduire et d’imiter, en s’inspirant de ses parties les meilleures et les plus belles, à mon avis nous sommes d’autant redevables à Giotto, peintre florentin. Alors qu’après tant de misères et de guerres, les modes de la bonne peinture et le dessin avaient complètement disparu, lui seul, quoique né parmi des artistes imparfaits, les ressuscita par la gloire de Dieu, et les remit dans la bonne voie. Certes, ce fut un vrai miracle que cette époque, grossière et imparfaite, ait eu le pouvoir de doter Giotto si richement que le dessin, qui n’était pas connu ou bien peu par ses contemporains, revint en vie grâce à lui. » Ce n’est pas le réalisme qui est décisif, chez Giotto, comme on a trop voulu le voir, c’est l’expression. Le dessin emprunte la voie de la ligne, et les lignes sont partout.

É. G. : Vous ne vous ressentez pas « moderne » ?…

L. R. : Nous sommes, de gré ou de force, dans la post-modernité. La modernité était une période bien confortable par rapport à nous.

.

Il s’agit toujours d’être le plus direct possible. La ligne conjugue rythmicité et proximité, c’est la démonstration de Pollock.

.

É. G. : C’est par la ligne, il me semble en effet, que la représentation des Rougebouge se distingue le plus clairement des expressions de la peinture actuelle... Si je considère vos dernières toiles depuis votre abandon du tableau, j’observe que la ligne expressive des personnages se confond désormais avec les lacis pollockiens qui occupaient le fond des précédentes pour devenir un tracé d’investigation en soi. On peut penser, pour cela, que vos peintures ne sont ni figuratives ni abstraites, mais d’un registre alternatif à part. Et ce en relation avec les surfaces de toiles qui les structurent, comme autant de temporalités rapprochées... Débordant les usages de la composition formelle, leur configuration les destine de là à occuper le lieu d’exposition de telle manière qu’elles composent avec lui un territoire esthétique élargi… Je voudrais d’abord insister sur la synergie particulière dont relève la lecture de ces toiles : c’est une lecture progressive qui semble aller en s’étendant. La découverte des peintures concerne d’abord l’expression figurative dont les exagérations caricaturales captent l’attention, mais elle est aussitôt dirigée vers la déclinaison des couleurs et l’assemblage dynamique des parties distinctes. Enfin, l’attention concevant chacune des toiles dans son entier se porte sur l’ensemble des toiles alignées dans l’espace. Ce qui m’apparaît clairement, dans ce modèle de représentation, c’est qu’il ne s’accorde pas seulement à la planéité de la paroi, mais qu’il énonce une transitivité évoluant avec le corps du regardeur, qui en approfondit le sens. Cette énonciation suggestive puise dans le déploiement du tracé les moyens caractéristiques de sa forme. Il y a ainsi comme un prolongement du dessin qui accentue sa proximité…

L. R. : Il s’agit toujours d’être le plus direct possible. La ligne conjugue rythmicité et proximité, c’est la démonstration de Pollock. Vous ne vous adressez pas à l’homme du commun en lui désignant de prime abord un champ de couleur, mais en lui faisant connaître le fonds de votre intention par la ligne, qui expose votre conception directement... La couleur n’a pas vocation à refouler l’instruction de la ligne, qu’elle inclut toujours en dernière instance en limite de champ... La peinture commence avec la vélocité du pinceau, à mon avis. C’est le point d’ancrage. C’est par là que l’imaginaire passe dans le regard du spectateur.

É. G. : Comment la ligne agit-elle lorsqu’elle n’est pas réalisée par le trait du pinceau ? Car elle est également active dans la découpe des toiles…

L. R. : De la manière dont elle définit les contours des toiles libres, la ligne désigne le mur comme le fond commun. Non seulement d’une mais de toutes ; et de là leur projection dans l’aire architecturale. La ligne poursuit une trajectoire évolutive qui sillonne les surfaces picturales et qui sillonne d’œuvre en œuvre le lieu qui accueille les peintures... La ligne lorsqu’elle est primitive, bouge et s’allonge. Dans notre environnement elle est le plus souvent raide et délimitative ; dispersée, elle vibre et retentit dans sa continuité... Dans les Rougebouge, la ligne conduit, je crois, à percevoir l’ironie des formes et des couleurs mêlées. C’est un visuel instantané : chaque module de toiles est comme un flash ou un combiné de flashs où la figure est prise. Et ça se reconduit de l’une à l’autre ensuite…

É. G. : L’ironie se propage dans la répétition ?…

L. R. : Je crois. La succession des toiles met en évidence leur construction ironique.

É. G. : La progression rythmique des surfaces offre de brutales ruptures dont on peut dire qu’elles dramatisent son expressionnisme et ses enchaînements. Malgré cela, la physionomie de vos personnages est tendre et vos couleurs sont pastorales…

L. R. : Je ne perçois pas les ruptures produites par les adjonctions de toiles comme des infractions, à vrai dire. Par exemple, les parties oblongues jaunes correspondent à des accélérations visuelles : quand votre regard traverse un milieu rapidement, la visualisation de ce milieu est compressée, d’où ce resserrement de la forme. Son interférence avec une autre partie provoque sur la toile un changement de vitesse… De Kooning cultive constamment les changements de vitesse dans ses tableaux, Dubuffet s’y emploie aussi. Et, vous voyez, ce sont des artistes de la caricature et du comique… La forme n’est pas indemne de la vitesse à laquelle on la regarde. Vous allez dans un musée, et vous tombez sur ces peintres-là, et vous vous dîtes « voilà… l’escadrille vient de passer » ! On est dans un autre temps…

.

.

Agrandissement : Illustration 7

.

.

Agrandissement : Illustration 8

.

.

Le dessin caricatural est un dessin malpropre, sauvage, c’est le dessin des pissotières, il est instantané, il ne s’apprend pas.

.

É. G. : Vous avez produit un texte pour le catalogue d’une exposition personnelle, il y a plusieurs années, qui consistait en un dialogue fictif avec Jean Dubuffet. Vous vouliez mettre les choses au point ?

L. R. : Ah, je pensais que c’était le moment bien choisi pour m’adresser à lui, oui… D’abord, je n’avais pas d’interlocuteur qui soit prêt à penser la peinture sur le plan de la rébellion comme lui, ce qui me manquait alors, je pense ; ensuite c’était la revendication, peut-être par défiance mais quand même exaltée, d’une sorte de filiation à un moment où ma figuration convergeait fortement avec la sienne. Donc, j’ai imaginé cet échange en reprenant fidèlement des extraits de propos qu’il avait tenus ou écrits de son vivant... C’était un joueur, je crois qu’il aurait aimé cette idée. Je connaissais l’art de Dubuffet depuis longtemps, j’avais acheté L’homme du commun à l’ouvrage en poche, à sa sortie, je devais avoir 13 ans… Là, vous avez un texte qui me paraît encore révolutionnaire, qui s’appelle « Positions anticulturelles » où il conteste la prédisposition au langage comme spécificité de l’humain — c’est-à-dire le langage des mots — et l’assujettissement de la pensée picturale à sa mesure de perception. Ça va à l’encontre de tout ce qu’ont pu dire Heidegger, Lacan ou Derrida, c’est parfaitement inadmissible pour une majorité d’écrivains et de philosophes… Il exhorte les peintres à prendre le risque de plonger dans la pensée picturale, qui traverse différents stades d’appréhension dont les plus originels — et il détaille sa puissance d’évocation immédiate, sa matérialité et sa faculté de jouer des nuances. Parmi celles-ci, je souligne : le pouvoir de convoquer tout ce qui entoure l’objet de la peinture en même temps que cet objet…

É. G. : La culture rationaliste conserve son emprise tant sur l’utopie de la supériorité du langage que sur l’idéalité du tableau…

L. R. : Je crois que c’est ce qu’a mis en question Dubuffet, mais vous avez ça aussi chez de Kooning et Alechinsky, oui…

É. G. : La réflexion de Félix Guattari me semble apporter une interprétation intéressante à ce sujet, considérant qu’il n’y a pas une modalité unique du langage, mais plusieurs. Non pas le langage des mots seulement, mais plusieurs modalités sémiotiques, l’hégémonie du langage parlé étant vouée à s’imposer dans les sociétés capitalistes concurrentielles et à écraser les autres formes symboliques... Dans cette optique, il remarque que le pouvoir utilise la disposition humaine à s’attacher au visage, pour lui faire jouer un rôle déterminant dans le système de signification dominant. Ce qu’on observe, par exemple, chez un présentateur d’informations télévisuelles. Ce phénomène provient de la priorité donnée à la visualisation du visage dans les premières relations du nourrisson, et singulièrement du trinôme yeux-nez-bouche. Or je constate que c’est sur ce trinôme que porte principalement votre expression caricaturale…

L. R. : Oui… je suis d’accord avec ça, mais je n’ai pas cherché consciemment à aboutir à ce type d’expression, je l’ai développée avec la pratique. Comment vous dire ?… J’ai la forte impression que le réalisme, le littéral, ne livre rien — ou parcimonieusement : de manière avare. J’ai la même impression avec la représentation photographique ou cinématographique, d’ailleurs, quelle qu’en soit la qualité de réalisation. C’est avare… Le dessin caricatural est un dessin malpropre, sauvage, c’est le dessin des pissotières, il est instantané, il ne s’apprend pas… La peinture « tragiloufoque » qui est la mienne, et qui est séquencée en « modules » depuis cette série, ça représente, j‘en conviens, des difficultés d’appréhension. C’est inhabituel face à la monoforme du tableau et au distancialisme intégriste de l’image contemporaine… Elle correspond selon moi à un autre paradigme de la création picturale qui se perçoit sur la base primitive du médium, du support et de la paroi... La visagéité de la peinture peut prendre dans ce cas une autre présence à l’autre qu’elle ne l’a actuellement, pour reprendre le concept de Guattari auquel vous faîtes allusion. Si la peinture a une « visagéité » aujourd’hui : un mode de présentation à l’autre où s’inscrit ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas, cette visagéité est liée au tableau — le tableau au sens propre, avec son pourtour immunitaire et sa scène narrative, mais où j’inclus aussi bien l’installation qui est une extension spectaculaire du tableau… Il advient que le tableau a pris une fonction de réceptacle de toute l’iconographie possible sur le marché, son contenu s’est banalisé. Il ne s’est pas seulement désacralisé, il est devenu le prétexte à commerce de tout un fourre-tout de créations dissemblables. Le temps est venu pour qu’une visagéité alternative de la peinture fasse son apparition, vous voyez ?... J’aimerais trouver des lieux où la peinture soit valorisée pour elle-même, pour sa vitalité dynamique…

.

.

Agrandissement : Illustration 9

.

.

Agrandissement : Illustration 10

.

.

Agrandissement : Illustration 11

.

.

É. G. : Les Rougebouge instaurent une proximité avec le spectateur et une connivence des formes et de leurs rythmes avec l’espace qui se trouve autour d’elles. C’est une approche particulière, qu’on pourrait qualifier en effet de « primitive », voire « rapprochée », du spectateur avec l’œuvre. Je remarque dans cet état d’esprit la confirmation d’une tendance de la peinture actuelle à inclure dans son élaboration l’espace environnant. De nombreux peintres utilisent des polyptyques, par exemple, qu’ils soient figuratifs ou abstraits. La particularité de votre démarche est d’accentuer les enjeux qui en découlent. Le facteur décisif tient au fait que le support-toile est intégré au mur, alors que le tableau normalement s’en distingue. C’est on ne peut plus nettement exprimé... Mais je remarque aussi que vous accentuez votre divergence avec les préceptes charriés par l’esthétique américaine, bien que votre gestualité présente une similitude avec celle de l’Expressionnisme Abstrait et que votre découpe des contours rappelle le Shaped Canvas américain. La mouvance minimaliste américaine a augmenté la qualité d’objet du tableau jusqu’à en faire un élément sculptural, dans la voie inverse à l’utilisation de la toile par Supports/Surfaces, dont la logique va au contraire vers son assimilation au mur. Dans cette différence, on vous voit opter pour la muralité. Vous concevez donc l’autonomisation du support dans la mesure où le lieu en est le pendant…

L. R. : Exactement. Dès lors que votre support pictural est une toile solidarisée avec le mur et que son format n’est plus quadrangulaire, vous quittez le modèle du tableau pour vous rapprocher de la fresque. C’est-à-dire que la matérialité du processus de la vision dans la nature et la matérialité de l’expression picturale sur la paroi coïncident dans un moment commun d’impression. Le tableau, c’est autre chose. Il s’abstrait du milieu immédiat pour attirer dans son espace scénique l’attention visuelle. Tout comme l’écran digital livre au scrowling sélectif les informations conservées sur sa surface lumineuse. Les objets autonomes du minimalisme américain ne changent pas la donne, les reliefs de Stella, par exemple, ne modifient pas le regard englobant le tableau comme objet isolé de son environnement. Ils se présentent comme une excroissance organique de formes, c’est par ce biais qu’ils sont intéressants, plutôt. Par leur caractère monstrueux.

É. G. : La perception de l‘espace entourant l’œuvre prenant de l’importance, le spectateur est appelé à modifier son regard sur son environnement. Quelles perspectives politiques dessine ce changement de paradigme ?

L. R. : Le changement d’allure de la vision se répercute sur le changement d’appréciation global... L’immédiateté ne fait pas que mobiliser la rapidité d’interprétation de l’œil, elle induit l’attention mentale à évaluer la condition générale de la toile, sa matérialité, son inscription dans le lieu. Cela signifie que la pensée se déleste de l’injonction à isoler sans cesse son champ de considération et vogue par elle-même... On est dans une implication vis-à-vis de l’environnement tout autre, effectivement, plus entreprenante, plus prodigue, si vous voulez. On peut imaginer les répercussions politiques : une plus grande disponibilité au pluralisme, d’une part ; et par la prédisposition à embrasser un champ d’approche pluri-sensoriel du monde, l’ouverture à la condition générale de la perception. Autrement dit, une appréciation distanciée de la culture…

É. G. : On retrouve Jean Dubuffet…

L. R. : On retrouve Dubuffet, mais Dubuffet était une exception au XXe siècle, justement... Sa critique virulente de la culture a été souvent incomprise, et elle a été obérée par le milieu de l’art ; elle n’a suscité logiquement aucun débat… La culture telle qu’il l’entend, c’est un système d’intimidation et de pression galvanisé par le savoir publicitaire, c’est cette évolution qu’il condamne… Il aspire à un basculement de la culture artistique sur deux plans essentiels : la pensée logocentrique, qui comme nous en avons parlé conçoit l’activité mentale sous la tutelle univocitaire du langage ; et le système de socialisation de l’art, qui fige et sclérose la production artistique, c’est-à-dire l’enseignement de l’art, sa sacralisation et sa commercialisation. Dubuffet espérait voir cet échafaudage s’effondrer… Il abhorrait le marché, qu’il qualifiait d’« appareil de parade et de compétition » au service de la bourgeoisie, il exécrait la formation artistique cristallisée dans le mimétisme et les effets superficiels, et il dénigrait le beau frelaté promulgué par des académies hors du temps. Voilà... On s’ingénie à catégoriser Dubuffet comme un artiste intégré en oubliant qu’il s’est longtemps interrogé pour savoir s’il valait la peine de participer au manège de l’art et de son appareil spéculatif, déjà survolté à son époque… Quand il se rend à New York en 1952, il préfère dessiner les clochards saouls qu’il rencontre dans les rues de Manhattan plutôt que faire connaissance avec les artistes et le gratin culturel, comme on le lui propose — sauf Pollock, d’ailleurs, comme par hasard… Si un critique d’art aussi important que Clement Greenberg a bien perçu l’urgence pour la création d’affronter la nouvelle culture de la consommation et des loisirs promulguée par la bourgeoisie dans ces années-là, il n’a pas bien compris, je crois, où se situait Dubuffet et l’ambition qu’il nourrissait pour la création artistique. Il le considérait comme le seul artiste européen novateur, mais c’était à cause de ses à-plats radicaux : il ne croyait pas possible qu’on puisse dessiner avec une candeur enfantine sans copier les dessins des enfants... C’est que pour lui, Matisse était le modèle, tandis que pour Dubuffet c’était les peintres anonymes du Haut Moyen Âge. Changement d’épistémé… Créer dans son temps demande d’être attentif à son temps… La transition politique capitale qui s’opère aujourd’hui sous nos yeux, c’est l’« emboursouflement » de la nouvelle bourgeoisie dans les métropoles aux dépens des classes populaires rejetées dans les campagnes et les périphéries. Cette éviction dénoncée par le géographe Christophe Guilly s’accompagne d’une négation culturelle. La critique d’art n’a jamais vraiment pu se dégager de son allégeance à la première catégorie, quand Dubuffet se reconnaissait spontanément dans la seconde, c’est-à-dire la communauté des gens ordinaires, proches de la terre et de ses ressources.

É. G. : Vous avez adhéré à la Fédération Anarchiste et vous avez été représentant syndical : est-ce que cette activité politique a eu des conséquences sur votre pratique artistique ?

L. R. : J’ai perçu plus grande encore la dissension entre le milieu de l’art et la majorité populaire, ça, certainement… Ma conception idéale du pouvoir est assez simple, c’est celle du socialisme libertaire : fédéraliste, communaliste et coopérativiste. Comme Camus, et Onfray aujourd’hui, vous voyez... Avec la composition d’un État dont le domaine de compétence est restreint, subordonné à l’organisation populaire contrôlée par la base, dans l’idée que Proudhon s’en faisait dans ses derniers écrits. Les pouvoirs municipal et régional sont accrus, avec pour chaque province un parlement représentatif : c’est à ce niveau-là que je verrais l’activité artistique prendre un nouvel essor, en s’exceptant du marché. On pourrait très bien envisager des contrats de création pour les artistes, comme Roosevelt l’avait prévu à son époque avec le Federal Art Project. Ce qui a quand même permis à la première génération d’Expressionnistes Abstraits d’émerger... Rien n’empêche non plus de multiplier les initiatives de mutualisation artistique, comme nous l’avons fait à Cahors avec la galerie autogérée. Nous traversons des années de changement où la redéfinition du politique est nécessaire. Consacrer notamment l’attention sur le recentrement des classes populaires et en finir avec cette réalité sociale interminable que Camus appelle dans L’Homme révolté la « civilisation jacobine bourgeoise »…

.

Nous sommes dans une phase accélérée d’évacuation de la technique picturale. Les arts de la main sont résiliés par l’irruption massive de l’industrie numérique et la virtualisation du réel.

.

É. G. : Votre esthétique, qui met aujourd’hui en avant une forme de dénuement en se déchargeant de tout l’appareil de prestige et de distinction du tableau, présente une similitude avec la condition précaire des classes populaires. Elle donne à penser un type d’expérience semblable et la conception d’un individu non plus centré sur soi : « narcissique » comme vous en déplorez l’augmentation, mais nécessairement relié à un « nous » constitutif et solidaire. Avec la difficulté de vivre aujourd’hui de la population majoritaire et le séparatisme croissant des classes aisées, vos peintures actuelles font figure d’un genre à part, étrangères au public que les lieux culturels leur destinent alors même qu’elles correspondent à la majorité. Leur forme dépouillée accueille de surcroit une figuration dont on ne peut pas ne pas voir qu’elle se préoccupe en priorité d’une réalité sociale écorchée, fût-elle traitée sur le mode humoristique. N’avez-vous pas l’impression vous-même d’être en situation d’exclusion par rapport au développement de la culture contemporaine ?

L. R. : Vous savez, si je suis « en situation d’exclusion », beaucoup de peintres et de sculpteurs le sont aussi. Non, c’est plus général que ça. C’est la disparition du sensitif visuel, qui est en marche…

É. G. : Vous pouvez préciser ?...

L. R. : Je veux parler de l’effacement de l’expression picturale : nous sommes dans une phase accélérée, à mon avis, d’évacuation de la technique picturale. Ce qui est également valable pour la sculpture et la gravure… Les arts de la main sont résiliés par l’irruption massive de l’industrie numérique et la virtualisation du réel. Cette conversion prend une tournure irréversible dans les conditions actuelles de la culture et de la prédominance de l’image technique. Toute la culture de l’esthétisation du quotidien s’emploie aujourd’hui à « émotiviser » l’image technique pour lui conférer une présence hégémonique indispensable. La peinture ne se voit plus que dans des aires confidentielles ou touristiques, elle est naphtalinisée…

É. G. : Le théoricien de la vitesse et des médias Paul Virilio s’est également insurgé de la disparition de la peinture et des arts de la main. Il en situait l’origine dans l’augmentation des pouvoirs de la science. Il comparait l’individu contemporain à un paraplégique incapable désormais de survivre sans l’assistance permanente des machines... Si pour lui les artistes sont des créateurs de la réalité parce qu’ils donnent une vision du monde, il constatait le remplacement de cette vision par une autre d’ordre global et scientifique, et l’investissement dans la science acquis à une dimension religieuse. Il voyait les arts de la main menacés d’élimination par les arts technophiles, les « arts du moteur » plus agressifs et performants dans cette réalité mutante : la photographie, le cinéma, la télévision, le récepteur numérique. Virilio interprétait les créations de Francis Bacon et d’Alberto Giacometti comme l’expression de la misère humaine résultant de ce changement…

L. R. : La dépréciation du christianisme a laissé un vide comblé par de multiples formes de religions, de superstitions, de croyances, mais le plus effectif du sentiment religieux s’est investi dans la réalité passée au prisme de la technique. C’est ce qui est resté après le retrait du catholicisme... Il y a une acculturation qui concerne la perception, qui a complètement transformé notre relation à la réalité : je suis baudrillardien, sur ce point, absolument. La réalité devenue transparente, visible, opérationnelle prend la place de la réalité objective... Nous aurions pu contenir dans une proportion raisonnable notre investissement dans la technique, nous lui avons consacré au contraire toute notre énergie, dans une convergence avec l’économie du capital qui a donné la mondialisation. L’économie mondialisée s’est réalisée avec la transfiguration de la réalité opérée par la technique. Pour accomplir la démondialisation, il faudrait pouvoir découdre la Réalité Intégrale dans laquelle nous sommes engagés et hors de laquelle nous sommes actuellement incapables de nous comprendre.

É. G. : Un problème de perception, donc…

L. R. : Un problème de perception totalitaire, Virilio l’a dénoncé avec raison... Mais le christianisme ne nous a pas laissé sans ressources, non plus là-dessus, pour en sortir… Si, comme le dit Gauchet, le christianisme permet la sortie de la religion en instituant, grâce à l’Incarnation, un dieu autre qu’un dieu supérieur : un dieu « inversé », perceptible à partir de l’inférieur du social, c’est parce qu’il ouvre de cette façon à l’altérité et à la distance envers l’obligation communautaire... Cette dualité est un legs particulier du christianisme, qui s’affirme dans la trimorphie du divin. Le dieu est vivant par sa réalisation en trois termes, ce que les chrétiens appellent « le mystère de l’Incarnation ». Le déséquilibre en action du divin étant sa manifestation fondamentale, le pluralisme en suspens se révèle être la condition essentielle de la vie. C’est l’« hétérousie », bien plus intéressante que la parousie messianique à laquelle on rapporte toujours le christianisme parce qu’elle a inspiré le marxisme. L’hétérousie annonce que la vie sociale est fondée sur l’altérité. Voilà, pour moi, le socle de la civilisation occidentale, complètement rabroué par les différentes formes de religiosités politiques qui sont revenues à un monisme simpliste… Dans un de ses derniers livres, Baudrillard présente l’enjeu qui se dessine entre la Réalité Intégrale et la Forme Duelle comme l’antagonisme décisif de notre temps. Baudrillard voyait dans la dualité un principe fondamental, et Dubuffet aussi…

É. G. : Est-ce que vous rapprocheriez l’expression artistique de Giotto d’une affirmation de la dualité délivrée par le christianisme ?

L. R. : Elle est très présente dans sa conception des moyens de la peinture. Comme si plusieurs artistes s’étaient concertés pour présenter différentes facettes contradictoires du réel, de la plus banale à la plus haute. Il y avait été préparé par son franciscanisme… Revenir à cette période est éclairant pour aujourd’hui... Le dessin commence à prendre de l’importance vers l’an mil, il devient une pratique courante avec la circulation du papier et la pratique du croquis dans les ateliers d’artisan. Il sera théorisé d’abord comme le moyen d’obtenir, avec la perspective, une image exacte par Alberti, une image servant à produire de l’histoire et de l’émotion. Puis, un siècle plus tard par Vasari, comme un procédé à la fois cérébral et manuel constitutif de la représentation, et commun à tous les arts visuels : peinture, mais aussi architecture et sculpture, dont il repère le précurseur chez Giotto, en Toscane. Une conception supérieure à celle d’Alberti… Il parle alors de « l’arte del disegno ». Le disegno, c’est ce trait évolutif et duel qui s’autonomise de la surface pour enregistrer au moment où il se fait l’aventure de son imagination. C’est très différent. Giotto arrache par le disegno la peinture à son formalisme et la projette vers une capacité d’expression multiple. La peinture ne pourra plus être comme avant, après lui…

É. G. : En se libérant aujourd’hui de l’écran narratif, la peinture se réapproprie les moyens initiaux du disegno ?

L. R. : Elle se met en position pour, en tout cas.

.

.

Étienne Grand et Luc Rigal (entretien réalisé en novembre et décembre 2022 à Paris, relu et corrigé par les auteurs).

.

.

.

Exposition de A-M. Guerchet Jeannin, P. Guerchet Jeannin, A. Prillard, L. Rigal et M. Zachariou

Espace Points de Vue, 6 rue de la Barbacane, Lauzerte, du 3 au 28 septembre 2022

.