Ce ballet extravagant, autrement nommé Bal des figures ou Trame philosophique des sources de l’être, est sans équivalent…

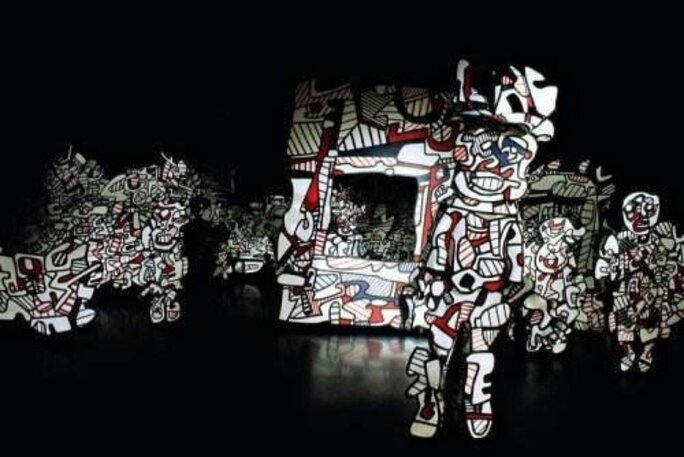

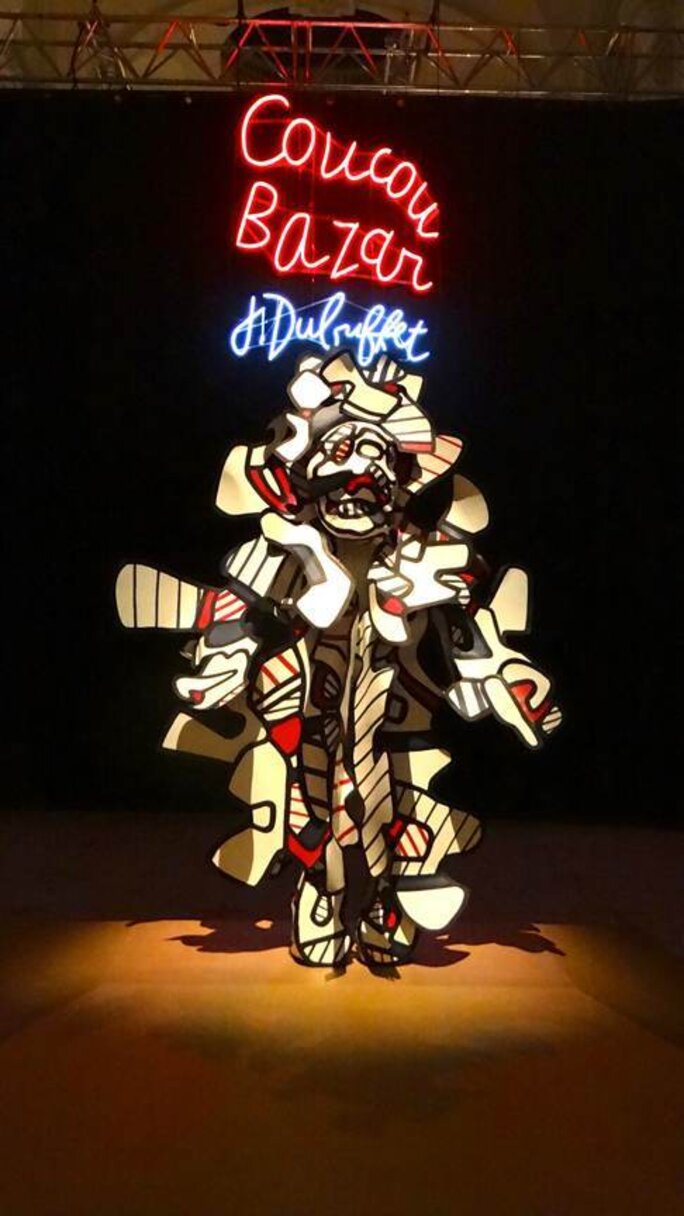

En 1973, Jean Dubuffet crée à New York Coucou Bazar, phénoménale chorégraphie impossible à cataloguer [1] et conclusion expérimentale d’une recherche plastique parmi les plus radicales du XXe siècle : l’Hourloupe,une prolifération de formes burlesques étendue à tous les domaines de l’environnement familier, que son auteur dit inspirée des créations asociales de l’art brut. Voici donc converti en spectacle ce « plongeon dans le fantasme, dans un fantomatique univers parallèle [2] », qu’est l’Hourloupe, prolixe dérangement mental disqualifiant la représentation réaliste du monde, conjuguant à la fois la retransmission d’élucubrations populaires anti-normatives, et l’exploration inhabituelle d’un entre deux créatif caractéristique de Dubuffet, à la jonction des civilisations orientales et occidentales :

« C’est, dans la création d’art, l’inédit et l’invention qui m’intéressent. Je me suis toujours défendu d’être un artiste — ou, disons du moins, ce qu’il est supposé être — je me veux un amateur, un petit inventeur. À chacun sa fonction. […] Pourtant je m’imagine […] qu’on doit bien y trouver des constantes. L’une est certainement l’entêtement à mettre en œuvre des moyens qui ne soient pas empruntés au répertoire culturel institué. […] [Une autre est] une exaltation simultanée de la personnalisation et de la dépersonnalisation. Je m’explique pour cela : j’éprouve le goût qu’a l’Occident pour le vivant, pour le vif mouvement et la verdeur ; mais je ne ressens pas moins vivement le sentiment asiatique de l’uniformité des choses dans leur continuum ininterrompu où s’abolissent les différences et les êtres individués. Mes ouvrages oscillent toujours entre l’un et l’autre de ces deux pôles opposés ; l’un et l’autre y fonctionnent toujours conjointement. » [3]

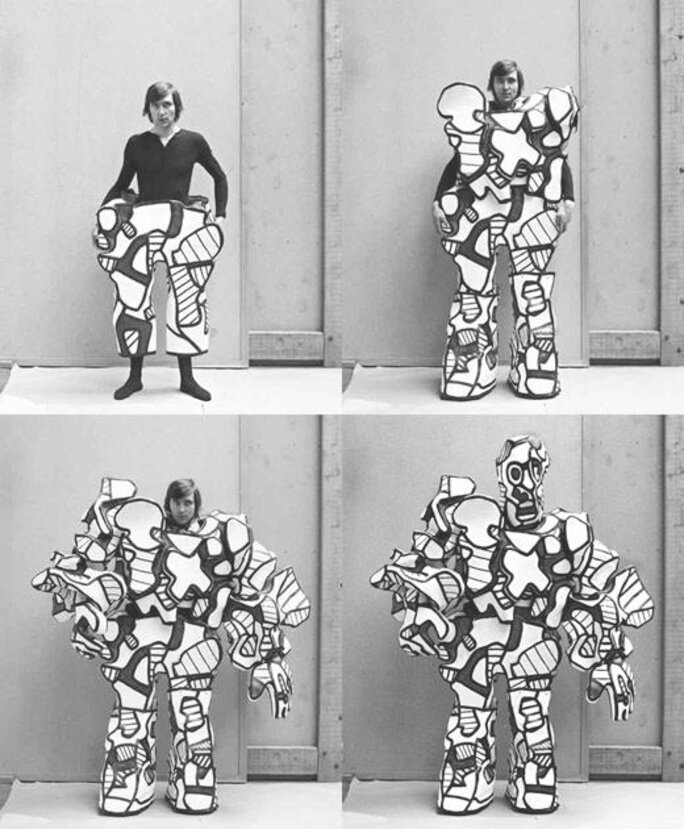

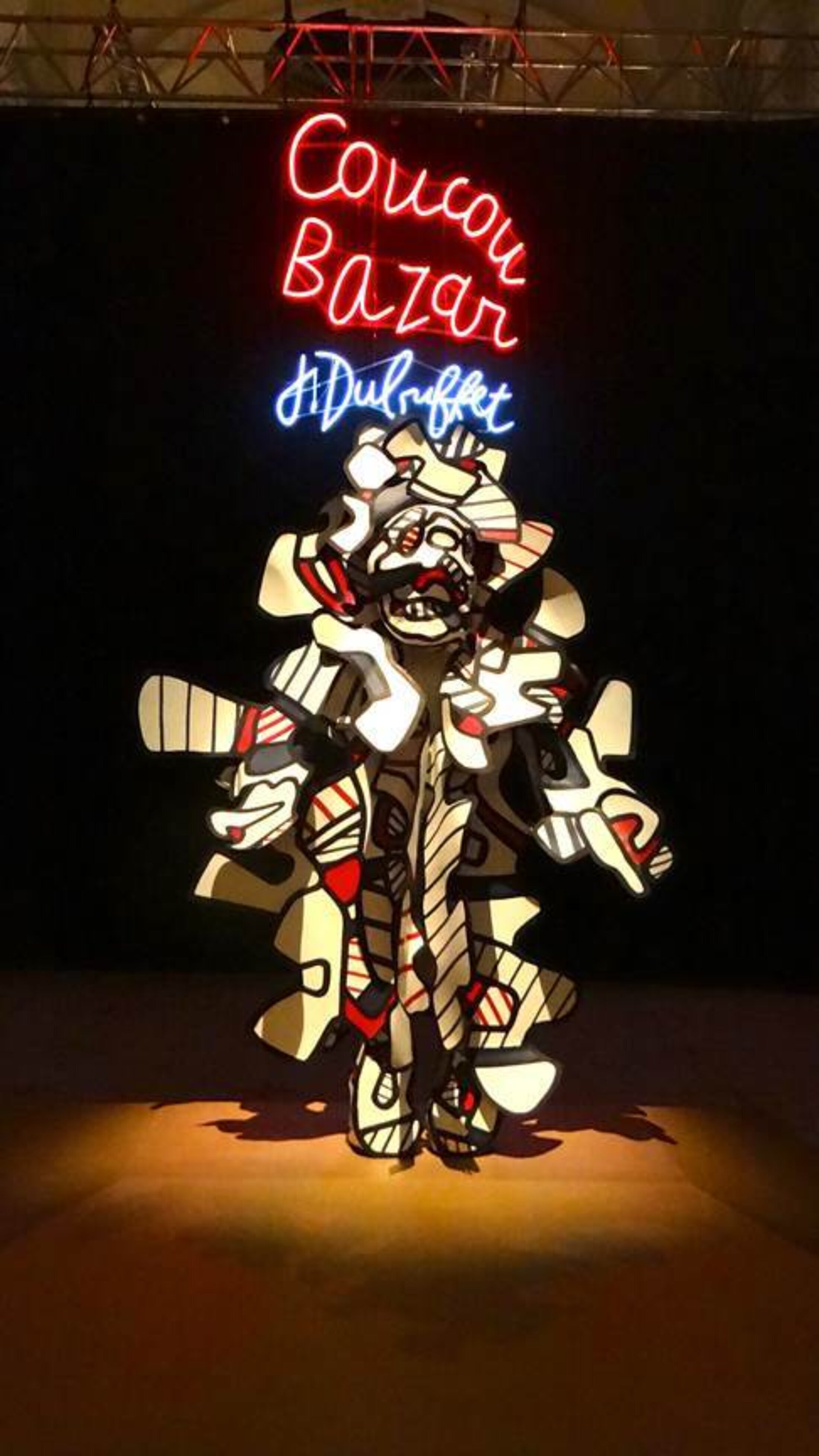

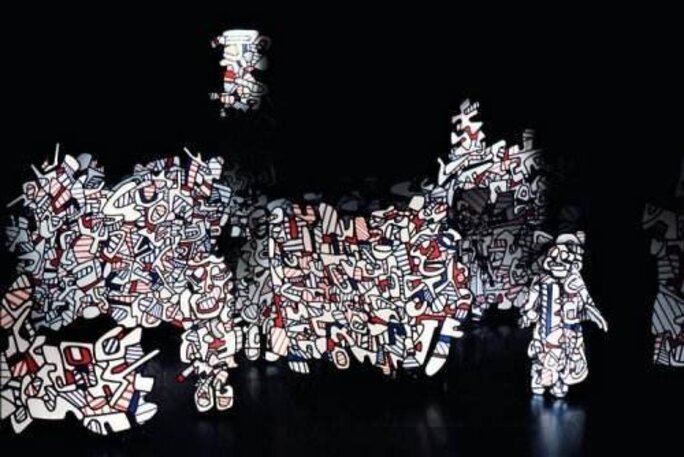

Coucou Bazar est, selon lui à cette époque, « l’ouvrage le plus important et le plus démonstratif de tous [ses] travaux » [4]. Celui où le cycle de l’Hourloupe, après les dessins et les peintures, les sculptures, les architectures, va prendre le chemin improbable de la vitalisation et de la représentation sur tréteaux. Pendant environ une heure, accumulations informelles et sujets imprécis manifestent leur dispersion à l’intérieur d’une masse en mutation progressive. La lumière souligne ponctuellement les modifications tandis qu’une musique profuse, saturée par nappes semble occuper elle-même l’espace. Les danseurs animent leur costume de mouvements lents, au rythme semblable à celui des décors en déplacement. « Il en résulte, dit Dubuffet, un théâtre ne faisant plus appel qu’à des faits (de très menus faits) simplement donnés à voir et qui ne soient plus liés les uns aux autres que par des motivations optiques ou plastiques, sinon même par le seul caprice et sans aucune raison. » [5]

Agrandissement : Illustration 3

Dans un texte d’intention (1972), il indique les partis pris qu’il décide de suivre indépendamment des traditions occidentales du théâtre et de la danse : « L’humeur qui régit le spectacle est liée à un sentiment de continuité ininterrompue des choses offertes au regard par le monde, et notamment de continuité et indistinction entre ce qui est habituellement regardé comme êtres ou objets et ce qui l’est comme sites et fonds entourant ceux-ci. […] Les fonds prétendus indifférenciés foisonnent d’aspiration à l’être, d’embryons et d’éclosions. La notion d’être, ou d’objet, résulte seulement d’une concentration du regard sur un point avec délimitation arbitraire d’un lieu privilégié ; mais la pensée, une fois libérée de son conditionnement, a le pouvoir d’attribuer cette notion à tout lieu qui soit et de donner existence où bon lui semble à des objets ou à des êtres. La distinction entre objets et fonds est alors abolie. L’arbitraire et l’impermanence de la notion d’objet est fortement marquée ; l’est de même le continuum du monde qui nous entoure et auquel nous appartenons nous-mêmes, en tous les points duquel les figures tracées par notre pensée apparaissent sous des formes incertaines et disparaissent pour faire place à d’autres pareillement fugaces. […]

À cette trame animiste et pananimiste du spectacle, correspond une animation scénique et musicale qui aura un caractère de foisonnement dépourvu d’aucun axe ni centre. L’animation scénique et la musique devront être exemptes de toute organisation suggérant des notions de commencement, de développement logique et de fin ; elles devront au contraire donner l’impression d’une tranche arbitrairement prélevée dans un tissu ininterrompu. La musique sera discordante, cacophonique. […] Ses développements et [ceux des] bruits ou voix se présenteront en désordre et sans considération de la bonne aise de l’auditeur mais plutôt de manière à constamment empêcher et perturber celle-ci.

Il serait souhaitable que la musique ait le même caractère labyrinthique et enchevêtré qu’ont les peintures , le même caractère de lignes innombrables poursuivant chacune leur chemin sans prendre égard aux autres, comme un contrepoint aberrant sans nuancements ni modulations. La mise en scène présentera pareillement une multiplicité de menus événements étrangers les uns aux autres et simultanés, en façon de crépitement et foisonnement, dépourvus de lien entre eux et sans ordre sensible. » [6]

Agrandissement : Illustration 4

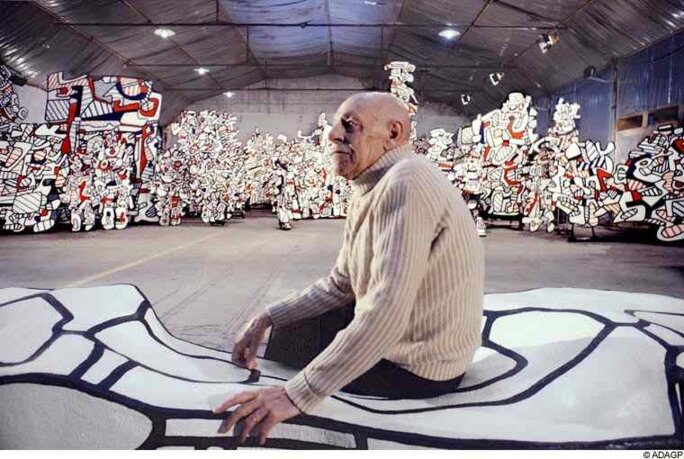

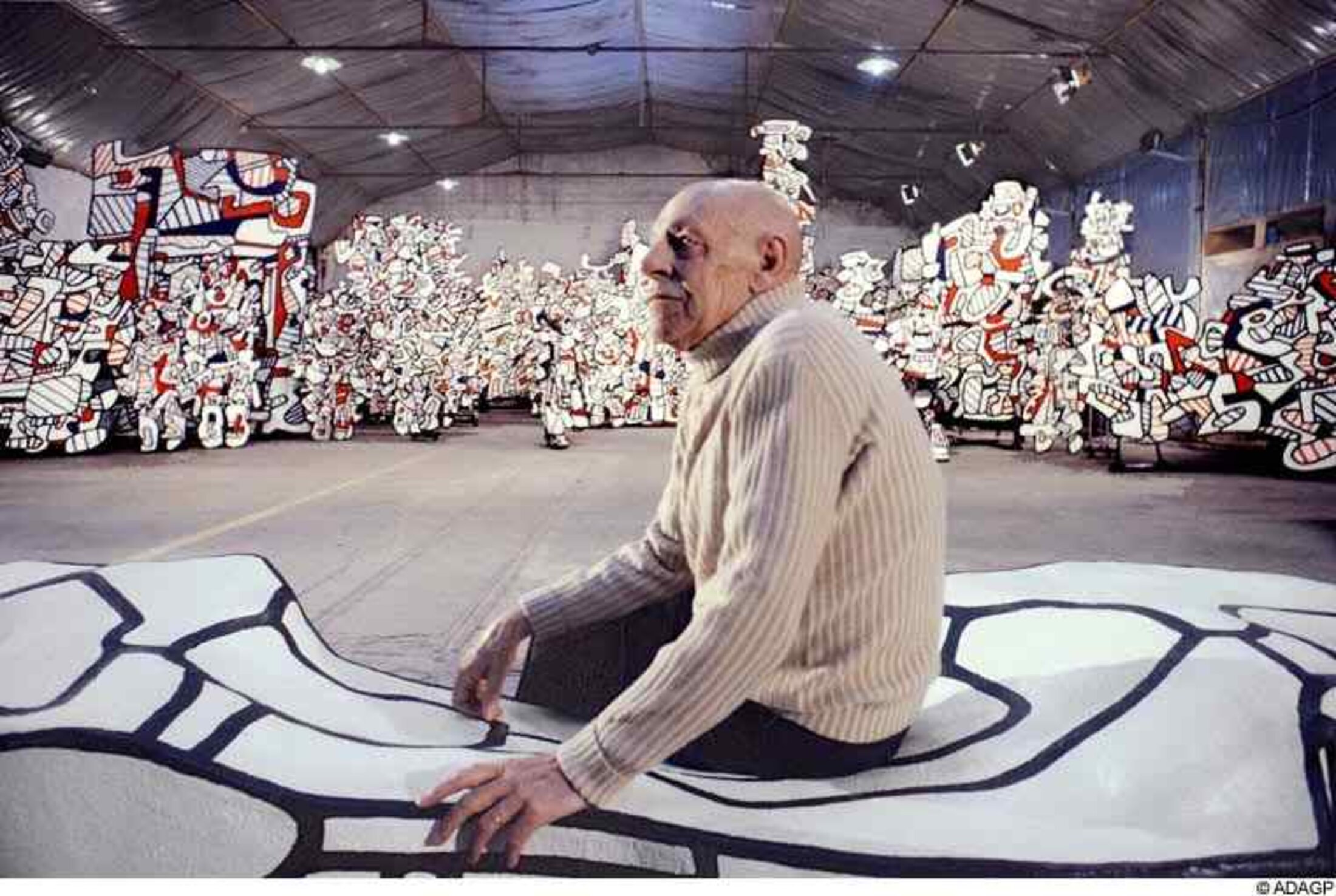

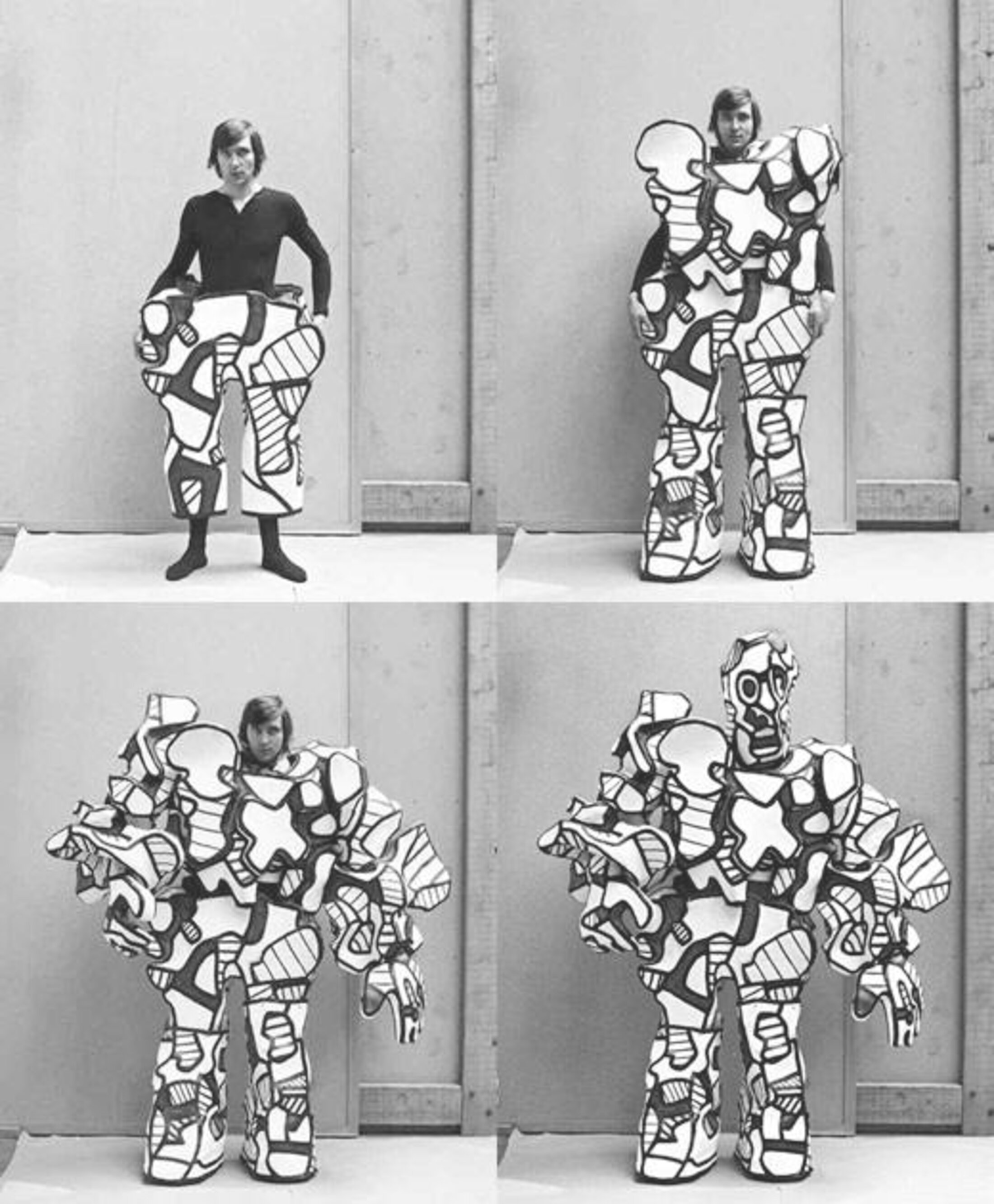

Dubuffet s’entoure de nombreux assistants et collaborateurs (décorateurs, danseurs, couturiers, costumiers, mécaniciens, électroniciens, etc.). Il expérimente lui-même toutes sortes de matériaux pour les costumes et met en pratique de nouvelles peintures à séchage rapide pour les divers supports (il ne touchera plus à la peinture à l’huile ensuite).

Les déconvenues viendront avec les premières mises en scène, celle de New York et celle de Paris aussitôt après, confiées à l’américaine Jean McFaddin, spécialiste en « événementiel » spectaculaire et en marketing, et qui réintroduit, contrairement à ses prescriptions, des éléments narratifs trop évidents. Il ne lui est pas permis d’intervenir et il doit s’en tenir à faire des déclarations critiques contradictoires.

En 1978, une nouvelle série de représentations est réalisée par une troupe de danseurs italiens conduits par la chorégraphe Anna Sagna à Turin, dans un vaste théâtre spécialement aménagé. Dubuffet la qualifie cette fois de « pleinement satisfaisante ». La musique est issue de ses propres réalisations sur instruments de fortune, en remplacement de celle, électronique, du compositeur turc Ilhan Mimaroglu, qui avait reçu néanmoins son plein assentiment [7].

Agrandissement : Illustration 5

Coucou Bazar n’a jamais été montré depuis. L’exposition qui se termine ces jours-ci aux Arts Décoratifs est consécutive à la restauration des costumes engagée par la Fondation Dubuffet. Seuls quelques figurants égarés « interviennent » en s’exhibant dans les couloirs de l’exposition, plus comme motif d’animation publicitaire que pour donner un aperçu fidèle de l’organisation initiale. Je doute que Dubuffet l’aurait approuvé… Mais il faut dire que c’est devenu une habitude de cette institution de négliger le peintre, qui avait fait don en 1967 à son ami François Mathey, alors directeur des lieux, d’une collection exceptionnelle de 160 œuvres sélectionnées par lui. La salle qui lui est en permanence consacrée est petite, mal éclairée et son accrochage est médiocre. Certains tableaux de la série des « Texturologies » (très cérébraux, avec leur surface all over imitant l’humus terrestre) servent ailleurs d’illustrations pour présenter des tables et autres ustensiles de cuisine. Les praticables de cette exposition sont entassés par précaution sur le fond d’une étroite scène de reconstitution, et rien n’indique les réserves de Dubuffet à l’égard du film présent tourné dans le théâtre de Turin, qu’il disait « réalisé par des cancres ». Ce sont surtout les documents afférents à la mise en forme de Coucou Bazar qui font l’intérêt de cet hommage. L’invitation des Arts Décoratifs à l’adresse des familles pour y emmener leurs enfants risque donc de se solder par quelques déceptions. Et malgré tous les effort d’intermittents costumés en peine de réduire leur perplexité.

Le catalogue édité pour l’occasion est plus réussi. Le texte de la commissaire d’exposition, Sophie Duplaix, actuellement conservatrice au Centre Pompidou, y évoque la correspondance de Coucou Bazar avec les recherches du théâtre d’avant-garde immédiatement contemporain, notamment de Jerzy Grotowski et du Living Theatre. Surtout, elle remarque la convergence de point de vue avec Antonin Artaud, à qui Dubuffet avait exprimé son enthousiasme à la lecture du Théâtre et son double. L’intérêt particulier d’Artaud pour le théâtre populaire balinais rappelle cette proximité : « Notre théâtre qui n’a jamais eu l’idée de cette métaphysique de gestes, qui n’a jamais su faire servir la musique à des fins dramatiques aussi immédiates, aussi concrètes, notre théâtre purement verbal et qui ignore tout de ce qui fait le théâtre, c’est-à-dire ce qui est dans l’air du plateau, qui se mesure et se cerne d’air, qui a une densité dans l’espace : mouvements, formes, couleurs, vibrations, attitudes, cris, pourrait, eu égard à ce qui ne se mesure pas et qui tient au pouvoir de suggestion de l’esprit, demander au Théâtre Balinais une leçon de spiritualité. » [ 8] La distinction d’avec les conventions scénographiques occidentales reposant sur la parole y est jugée également fondamentale : « Je dis que la scène est un lieu physique et concret qui demande qu’on le remplisse, et qu’on lui fasse parler son langage concret. Je dis que le langage concret, destiné aux sens et indépendant de la parole, doit satisfaire d’abord les sens, qu’il y a une poésie pour les sens comme il y en a une pour le langage, et que ce langage physique et concret auquel je fais allusion n’est vraiment théâtral que dans la mesure où les pensées qu’il exprime échappent au langage articulé. » [9]

Les domaines récemment apparus de la scène et des arts plastiques, empreints d’immédiateté et d’investigations du réel, expriment une démarche comparable à celle de Coucou Bazar. Le Théâtre de la cruauté d’Artaud, pour lequel l’agir doit se substituer à la psychologie et retrouver l’impulsion des jours « aujourd’hui trop rares, où le peuple descend dans la rue » a inspiré le happening, l’event, la performance incitant à l’activité politique ; l’arte povera et le land art, de leur côté, se sont employés à l’enrichissement des percepts du temps et de la nature au moment où le capitalisme instruisait leur assujettissement à son expansion planétaire. Renato Barilli, spécialiste de Dubuffet en Italie, est celui qui a compris très tôt les affinités de Coucou Bazar avec ces formes prospectives d’un art de la présence : « Manier le temps réel est l’objectif hourloupéen de Dubuffet lorsqu’il conçoit Coucou Bazar. C’est-à-dire sortir des arts visuels et pénétrer dans ceux de la performance ou du spectacle en général. Encore une fois, Dubuffet démontre qu’il marche de conserve avec les recherches contemporaines les plus avancées, qui ont en effet tout d’abord exploré tous les genres d’invasion de l’espace réel (avec les environnements et le land art) et qui ont ensuite acquis la temporalité (dans une mesure réelle, elle aussi) en se proposant comme art performances. » [10] Quelques décennies ont suffi, cependant, pour que la sursignification économique recouvre la détermination subversive de ces expressions, transposant leur intention transgressive en communication esthétique, oraisons thérapeutiques et démonstrations académiques au service du marché. Leur audace, corrélative d’un monde pour lequel la scène publique recélait encore la possibilité d’un bouleversement historique, s’évanouit sous l’effet d’une domestication utilitaire de l’imagination. L’art, dévalorisant lui-même sa fonction de jeu avec les apparences, se soumet dès lors à la logique de l’entertainment mental avec lequel il n’a plus la force de rivaliser. Dans l’espace symbolique du ballet, Dubuffet instille au contraire le doute d’une excentricité secrète, non par la capacité de produire sa propre précipitation vers le réel, mais d’en déjouer le simulacre par le défi d’en multiplier les assortiments représentatifs : figure de l’homme, figure de son milieu, figure de sa durée… La prodigalité de la forme se substitue au ressassement universel du code, ouvre la voie d’un univers de digressions sensorielles dont la validité reste injustifiable, mais dont son évocation rappelle à chacun son aspiration inépuisable à l’éprouver.

[1] La première eut lieu en avril 1973 à l’auditorium du Musée Guggenheim de New York. Les représentations se déroulèrent du 16 mai au 29 juillet 1973, puis furent reprises dans les Galeries nationales du Grand Palais, à Paris, du 3 novembre au 1er décembre 1973. Enfin une dernière série de représentations eut lieu au Palazzo della Promotrice delle Belle Arti al Valentino de Turin, du 16 juin au 15 juillet 1978.

De 1971 à 1973, deux grands hangars de la Cartoucherie de Vincennes, face au Théâtre du soleil d’Ariane Mnouchkine, servirent à la confection du spectacle.

[2] Jean Dubuffet, Biographie au pas de course, Gallimard, 2001, p. 83.

[3] Jean Dubuffet, Prospectus et tous écrits suivants, tome 3, « Lettre de Jean Dubuffet aux visiteurs de l’exposition de ses travaux au Havre » — 1976 —, Gallimard, 1995, pp. 331-332.

[4] Prospectus et tous écrits suivants, op. cit., Lettre à Thomas Messer — 1979 —, p. 524.

[5] Prospectus et tous écrits suivants, op. cit., « Note concernant la chorégraphie de “ Coucou Bazar ” » — 1973 —, pp. 388-389 ; repris dans le catalogue de l’exposition : Coucou Bazar, Les Arts Décoratifs, 2013, p. 89.

[6] Prospectus et tous écrits suivants, op. cit, « Note sur le spectacle envisagé à partir des praticables » — 1972 —, pp. 384-385 ; repris dans le catalogue de l’exposition : Coucou Bazar, op. cit., pp. 81-82.

[7] La seule limite à laquelle se trouva confronté Coucou Bazar, précise Michel Thévoz, fut celle des « résistances culturelles et sociales, à commencer par celles de ses partenaires » (Michel Thévoz, Dubuffet, Skira, 1986, p. 216).

Documents sonores en écoute à la fin du billet complémentaire : Bal des leurres.

[8] Antonin Artaud, Œuvres, « Le théâtre et son double » — 1933 —, Gallimard, 2004, p. 537.

[9] Œuvres, op. cit., p. 524-525.

[10] Renato Barilli, Dubuffet, le cycle de l’Hourloupe, Chêne, 1976, p. 110.

. Jean Dubuffet, Coucou Bazar, du 23 octobre au 1er décembre 2013. Les Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris.

Site de l’exposition : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/arts-decoratifs/expositions-23/actuellement/dans-la-nef/jean-dubuffet-coucou-bazar/

. Jean Dubuffet, Welcome Parade, du 24 octobre au 1er décembre 2013. Petit Palais, avenue Winston Churchill, 75008 Paris.

Site de la présentation : http://www.petitpalais.paris.fr/fr/expositions/welcome-parade-jean-dubuffet

En accès libre, devant l’entrée du Petit Palais, est présenté en relation avec l’exposition des Arts décoratifs cet ensemble de sculptures monumentales figurant cinq personnages d’après Coucou Bazar : Welcome Parade, projet de réalisation pour la National Gallery of Art de Washington, abandonné parce que jugé « trop provoquant ». Il a été finalisé en 2008 par la Fondation Dubuffet et installé à l’occasion de l’ouverture de la FIAC de 2013.