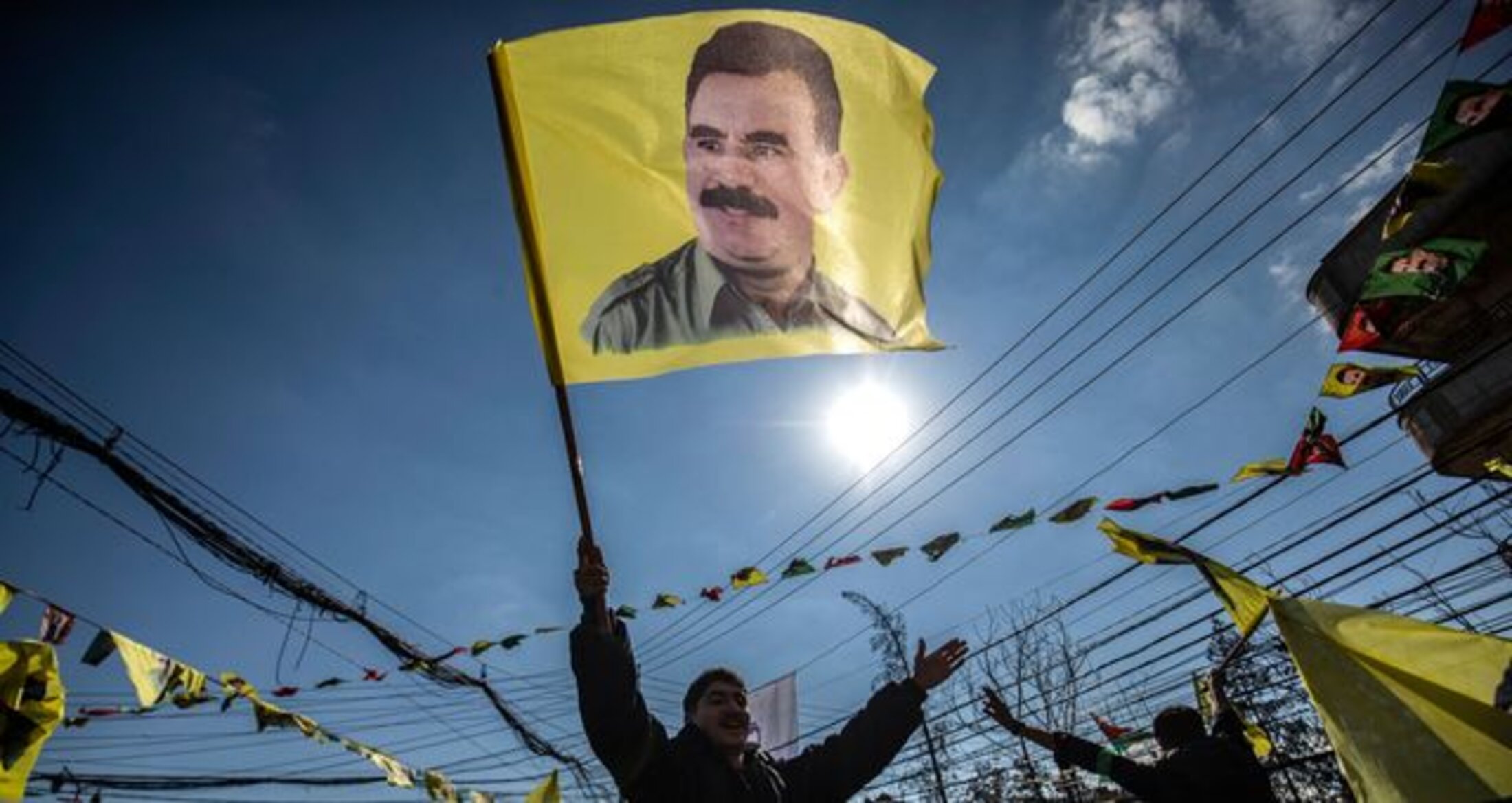

Agrandissement : Illustration 1

Le 12 mai 2025, une annonce inattendue a fait l’effet d’un séisme au Moyen-Orient : le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), en guerre contre l’État turc depuis plus de quarante ans, a déclaré sa dissolution. Le mouvement armé kurde, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, entend ainsi « laisser place à une nouvelle phase politique », selon les mots de Cemil Bayık, l’un des chefs historiques du mouvement.

Un tournant historique

Créé en 1978 par Abdullah Öcalan, le PKK a mené à partir de 1984 une guérilla contre Ankara, au nom des droits des Kurdes de Turquie. Le conflit a fait plus de 40 000 morts, principalement dans les années 1990. Même si la lutte armée s’est déplacée au fil des décennies, vers les montagnes du Kurdistan irakien et les bastions kurdes de Syrie, l’organisation est restée le cœur battant de la résistance kurde pour une large frange de la population.

Or, en avril dernier, une lettre d’Öcalan, depuis sa prison d’Imralı, a été rendue publique. Il y appelait ses anciens camarades à « mettre fin à la lutte armée pour ouvrir une voie démocratique à la résolution de la question kurde ». Une initiative qui a surpris, y compris parmi les partisans du mouvement. À l’issue d’un congrès clandestin organisé à la frontière irako-iranienne, le PKK a annoncé « la fin de ses structures militaires et politiques existantes », tout en appelant à un dialogue « inclusif et sans conditions ».

Une annonce saluée... sous condition

Côté turc, la réaction a été mesurée. Le président Recep Tayyip Erdogan a parlé d’une « opportunité historique », mais a immédiatement posé ses conditions : « La dissolution du PKK ne sera crédible que si elle se traduit sur le terrain, par le désarmement total et la fin des activités de ses antennes en Syrie et en Irak. »

En effet, pour Ankara, les Unités de protection du peuple (YPG) en Syrie, fer de lance des Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les États-Unis, ne sont qu’un « bras armé » du PKK. Et bien que ces forces aient combattu Daech aux côtés de Washington, la Turquie continue de les bombarder régulièrement dans le nord de la Syrie.

Ankara exige aujourd’hui un désengagement complet de ces forces, condition sine qua non pour envisager des négociations. Une exigence difficile à satisfaire, tant les Kurdes syriens ont acquis une autonomie de facto, et restent sur leurs gardes face à une armée turque perçue comme expansionniste.

Dans les faits, la « dissolution » du PKK pourrait bien être une reconfiguration plutôt qu’un abandon total de la lutte. Selon un ancien commandant du mouvement, interrogé par Al- Monitor sous anonymat : « Le PKK n’abandonne pas ses objectifs, il change de méthode. Nous ne voulons plus d’une guerre qui n’apporte que morts et exils. Mais nous ne serons pas effacés. »

Les observateurs soulignent également le changement générationnel au sein du mouvement. De nombreux cadres jeunes, issus des rangs des YPJ/YPG, souhaitent rompre avec la lutte armée traditionnelle et se tourner vers un activisme politique, culturel et écologique, dans la lignée du « confédéralisme démocratique » promu par Öcalan.

Un repositionnement déjà amorcé en Turquie même, avec la montée en puissance du parti DEM (successeur du HDP), qui milite pour une reconnaissance institutionnelle des droits des Kurdes. Malgré la répression, il reste une force politique majeure, avec plus de 10 % des voix aux dernières législatives.

Réactions régionales et internationales

La dissolution du PKK a été accueillie avec prudence dans la région. Le gouvernement irakien, régulièrement critiqué pour son laxisme face aux bases arrière du PKK dans les monts Qandil, a salué une décision qui pourrait « réduire les tensions avec Ankara ». En Iran, le silence prévaut : le régime, confronté à ses propres mouvements kurdes, redoute un effet domino.

Les États-Unis, eux, observent avec intérêt la situation. « Une désescalade entre le PKK et la Turquie pourrait nous permettre de stabiliser davantage le nord de la Syrie », note un diplomate américain en poste à Erbil. Mais Washington reste embarrassé par son soutien aux FDS, que la Turquie accuse de connivence avec une organisation dissoute seulement sur le papier.

La véritable inconnue demeure : que deviennent les milliers de combattants du PKK ? Si certains parlent d’un désarmement supervisé par une instance internationale, aucun mécanisme précis n’a été annoncé. La Turquie a promis une amnistie partielle, sauf pour les crimes de sang. Mais la confiance est faible. Des ONG dénoncent déjà des arrestations massives, notamment à Diyarbakir, sous prétexte de « collaboration résiduelle ».

En parallèle, des voix kurdes s’inquiètent d’un vide stratégique. « Si le PKK disparaît, qui protégera les villages contre les incursions turques ? », interroge une militante de Sinjar. Le risque, selon plusieurs analystes, est de voir émerger une mosaïque de groupes radicaux, moins centralisés mais tout aussi déterminés.

Une paix possible ?

Malgré ces incertitudes, une opportunité réelle s’ouvre. Comme le souligne l’universitaire Hamit Bozarslan, spécialiste des mouvements kurdes, dans Le Monde : « Ce que représente le PKK ne s’efface pas en une nuit. Mais sa transformation pourrait être le premier pas vers une paix durable, si et seulement si l’État turc accepte une décentralisation politique et une reconnaissance culturelle. »

La question kurde reste, aujourd’hui encore, l’un des nœuds les plus anciens et les plus complexes du Moyen-Orient. La fin du PKK ne clôt pas cette page, elle en ouvre une nouvelle, dont les contours restent flous. Dissolution ou transition ? Résignation ou renaissance ? L’avenir, pour les Kurdes, est à nouveau à écrire.