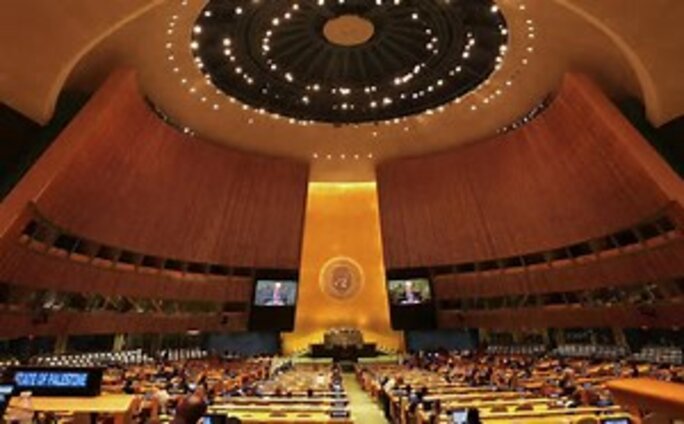

Agrandissement : Illustration 1

Chaque automne, New-York s’apparente à la capitale du monde où la diplomatie, à l’occasion de la Session de l’Assemblée générale des Nations-Unies (AGNU) se déploie au paroxysme des capacités de chaque nation. Dans ce ballet de délégations venues des quatre coins du globe, certaines nations attirent davantage l’attention, non par la teneur et la force de leurs interventions, mais par l’ampleur ostentatoire de leur présence d’apparat. La République démocratique du Congo (RDC) illustre tristement ce phénomène d’affichage d’irresponsabilité : alors que le pays est solidement associé à une image de pauvreté et de guerre, ses représentants se mettent en exergue, lors de meetings internationaux, à l’instar de l’AGNU, par des délégations pléthoriques et de titanesques dépenses voluptuaires. Ce contraste soulève de vifs questionnements sur la moralité, la légitimité et la finalité de cette diplomatie dispendieuse.

Car, si la Session de l'AGNU est un événement qui attire naturellement de grandes délégations ; mais celle de la RDC est régulièrement mise en cause pour son gigantisme, surtout dans une ville où le coût de la vie est extrême. Le contraste interpelle ; lorsque cette image de pauvreté et de guerre, fortement collée à la RDC contraste avec l'étalage de dépenses somptuaires (logement de luxe, transport, et per diem) et plaisancières perçues comme motivées par le confort et la jouissance immédiate de quelques égoïstes plutôt que par une quête des gains diplomatiques et une vision de développement durable pour tous. Les dépenses générées par ces délégations toujours pléthoriques lors des périples présidentiels à l’étranger, surtout par de longs séjours dans les hôtels les plus chers, sont-elles moralement acceptables ? Quand le faste diplomatique trahit l’inconscience politique sans cacher la misère nationale, indécent !

Le contraste indécent : quand la diplomatie d’apparat oublie la misère populaire

L'AGNU est le théâtre d’expression des vertus de la diplomatie mondiale ; un lieu où les nations viennent défendre leurs intérêts et plaider leur cause. Pour la RDC, cette tribune devrait être vitale : elle doit y dénoncer les agressions qu’elle subit, réclamer la paix et mobiliser l'aide pour des millions de déplacés internes, des rescapés et des victimes de conflits. Cependant, chaque année, son expression diplomatique est continûment et fortement parasitée par de tristes interférences, qui la phagocytent : celle du gigantisme et du luxe ostentatoire de sa propre délégation.

Le contraste charrié est plus qu'un simple manquement à l'étiquette ; c’est un véritable affront moral. D'un côté, une nation en perdition qui, selon l'Organisation des Nations Unies (ONU) elle-même, requiert des milliards de dollars en assistance humanitaire pour faire face à l'une des crises les plus graves au monde. De l'autre, des cortèges pléthoriques et inutiles pour séjourner dans des hôtels de très haut standing à New York, l'une des villes les plus chères du globe. Leurs coûts en per diem, hébergements luxueux et transports, financés par des ressources publiques rares, sont-ils moralement défendables ? La réponse est un non retentissant. Dans un contexte d'urgence humanitaire et de lutte pour la survie nationale, la priorité absolue devrait être à la sobriété et à l'efficacité !

La face cachée de l'inefficacité diplomatique : l'illusion du nombre

La justification tacite de ces méga-délégations congolaises met souvent en exergue l'efficacité diplomatique. Il faudrait être nombreux pour couvrir tous les événements, les rencontres bilatérales, les side-events et les commissions. Or, l’expertise renseigne que la qualité des résultats d'une mission n'est pas proportionnelle à la taille de la délégation.

Un nombre excessif de participants, dont la présence n'est pas toujours justifiée par une expertise technique ou un rôle diplomatique précis, alourdit la machine. Cela crée un fardeau logistique et financier inutile, transformant une mission stratégique en un encombrant voyage de gratification pour une élite gourmande. Une diplomatie efficace à l'AGNU est celle qui est ciblée, préparée, et menée par des experts désignés ; bien loin de celle qui distribue des per diem. L'étalage de ressources détourne l'attention des enjeux cruciaux, donnant l'image d'un pays dont les dirigeants vivent dans une bulle de confort, indifférents à l'austérité qu'ils prêchent ou aux sacrifices qu'ils demandent à leur peuple.

La face politique : la distribution des rentes et le clientélisme conservation de pouvoir

Ces délégations fourmillantes ont une fonction politique interne, qui n'a rien à voir avec les gains diplomatiques : la distribution des rentes ! Inclure un grand nombre de personnalités politiques, d'administrateurs ou de conseillers dans les voyages officiels est un moyen de consolider les alliances, de récompenser la loyauté et la fidélité ainsi que de consolider et de maintenir la cohésion au sein de la classe dirigeante.

Chaque place dans l'avion, chaque per diem en devises fortes, devient un petit privilège, une part du gâteau étatique, dans une économie où les opportunités de revenus légaux sont limitées. Cette pratique transforme la diplomatie en un instrument de politique intérieure et de clientélisme, aux dépens de l'intérêt général. Elle révèle une culture d’insouciance, d’indécence, d’inconscience, d'impunité et de prédation, où les dépenses de l'État sont perçues comme un fonds à disposition du cercle du pouvoir, renforçant le sentiment de deux poids, deux mesures au sein de la population.

La face morale et éthique : l'écrasement de la cohérence

Au fond, la question est celle de la cohérence éthique. Comment le Chef de l'État ou ses ministres peuvent-ils plaider avec crédibilité pour une assistance humanitaire massive, une annulation de dette, ou des sanctions contre les prédateurs des ressources naturelles, tout en affichant un train de vie qui symbolise la richesse et l'excès ?

Cette incohérence éthique affaiblit la position diplomatique du pays. L'image de la RDC, déjà trop souvent associée à la guerre et à la pauvreté, n'est pas redorée par l'opulence de ses délégués. Au contraire, elle est ternie par la perception de prévaricateurs déconnectés et autocentrés. L'argument selon lequel "il faut représenter dignement la nation" s'écroule face à la réalité d'une dignité qui ne peut s'acheter qu'au prix d'une gouvernance irréprochable et d'une gestion transparente des deniers publics.

La morale et éthique des responsables politiques qui interrogent

La RDC, régulièrement classée parmi les pays les plus pauvres du monde, est marquée par une succession de crises humanitaires et de conflits armés. Pourtant, à l’occasion de l’AGNU, la délégation congolaise se distingue par son penchant pour le luxe : hôtels cinq étoiles, limousines rutilantes, per diem généreux et frais de mission exorbitants. Ce décalage criant entre la réalité nationale et le train de vie ses détenteurs du pouvoir et de ses diplomates choque l’opinion publique internationale et nationale, nourrissant l’image d’un État déconnecté de ses propres réalités, de ses souffrances.

Comment justifier que l’argent public, souvent issu des emprunts, des aides internationales ou des ressources naturelles mal rétribuées et mal redistribuées, serve à financer des séjours fastueux des hauts-fonctionnaires ; pendant que des millions de Congolais peinent à accéder à l’eau potable ou à l’éducation ? Ce paradoxe, loin d’être anecdotique, illustre les dérives d’un régime qui ignore les réalités du terrain au profit d’intérêts particuliers.

La question morale s’impose : est-il légitime, dans un contexte de pauvreté extrême, que les garants politiques d’un pays s’autorisent tant de largesses au nom de la représentation nationale ? Les principes d’éthique publique et de justice sociale invitent à une réponse négative. Si la diplomatie implique des frais, ceux-ci devraient rester proportionnels à l’état des finances nationales et aux besoins prioritaires du pays et de l’ensemble de la population.

La multiplication des per diem, l’habitude de loger dans des suites luxueuses, ou de multiplier les membres de la délégation sous prétexte de « visibilité » ou de « poids diplomatique » relèvent moins de la nécessité que d’une forme de gaspillage institutionnalisé. Cette pratique, loin d’être anodine, démontre l’incurie, alimente le sentiment d’injustice sociale, renforce la défiance des citoyens envers les dirigeants et expose la nation à l’insurrection populaire.

Motivations : quête diplomatique ou confort personnel ?

Face aux critiques, les officiels congolais avancent plusieurs justifications : nécessité de défendre les intérêts du pays sur la scène internationale, importance de la visibilité, multiplication des réunions bilatérales et multilatérales. Mais à y regarder de plus près, la taille des délégations et le niveau de dépenses semblent souvent davantage motivés par la collecte de prestige personnel, le renforcement de la cohésion clientéliste, la chasse aux privilèges et à l’enrichissement égoïste, que par la quête de gains diplomatiques.

En fait, cette logique de représentation dévoyée se traduit par une inflation du nombre de participants, où se mêlent conseillers, proches, et parfois personnes sans fonction diplomatique réelle. Le tout au détriment d’une diplomatie de fond, structurée, où la compétence primerait sur l’appartenance ou la loyauté politique.

Les conséquences sont multiples et délétères pour l’image du pays et l’honorabilité de sa diplomatie. Sur le plan international surtout, cette dissonance entre discours de misère et pratiques fastueuses décrédibilise la parole congolaise. Elle offre le flanc aux critiques, renforce les stéréotypes négatifs et affaiblit la capacité du pays à plaider efficacement ses causes existentielles. À l’échelle nationale, ces dépenses alimentent le ressentiment populaire, fragilisent la cohésion sociale et minent la confiance dans les institutions.

Au-delà de l’image et de la crédibilité, c’est la substance même de la diplomatie congolaise qui en pâtit : la priorité donnée à l’apparence au détriment du contenu, la dispersion des ressources humaines et financières, et l’absence d’une vision stratégique à long terme.

Urgence d'une diplomatie de la sobriété : pistes et alternatives

Le temps des délégations fastueuses est révolu. Les défis majeurs et urgents de la RDC exigent une diplomatie de la sobriété, de la compétence et de la convenable dignité. Réduire drastiquement la taille des délégations, plafonner les dépenses institutionnelles et rendre publiquement compte de ces missions à l’étranger n'est pas seulement une question d'économies budgétaires ; c'est un impératif de bonne gouvernance et de justice sociale.

La crédibilité internationale d'une nation en crise se construit sur la solidarité interne et la rigueur éthique de ses dirigeants. Tant que le spectacle de la diplomatie dispendieuse se répétera, il continuera d'éclipser le message crucial de la RDC à l'AGNU et ailleurs, révélant le cynisme des gouvernants à l’égard de leur peuple, renforçant la déconsidération de l’opinion leur égard et sapant la confiance dans l'action publique. La véritable victoire diplomatique ne se mesure pas au nombre de nuits passées dans des palaces ; mais, plutôt, à la paix et à la prospérité durable que les négociations parviennent à arracher pour l’essor du pays et de l'ensemble de la population.

Face à ce constat, il est urgent d’inventer une nouvelle diplomatie, plus sobre, plus responsable, alignée sur les réalités du pays et les attentes de la population. Plusieurs pistes à explorer se présent :

- limiter la taille des délégations aux seuls membres indispensables, en privilégiant la compétence et l’efficacité ;

- adopter une politique de transparence sur les frais engagés, en publiant systématique des budgets et des bilans de mission ;

- opter pour des logements et transports décents et judicieux, en évitant autant que faire se peut toute ostentation fastueuse ;

- réinvestir les économies réalisées dans des projets prioritaires pour la population : infrastructure, santé, éducation, etc.

- former les diplomates à une représentation sobre, décente, efficace et respectueuse des deniers publics…

Ces mesures, loin d’affaiblir la diplomatie congolaise, pourraient au contraire la renforcer en lui redonnant crédibilité, légitimité et respectabilité sur la scène internationale.

Pour une réforme profonde et un sursaut de responsabilité

La diplomatie n’est pas un théâtre d’apparat, ni un instrument d’enrichissement personnel ; mais un précieux outil au service de la nation. Dans un pays, où chaque dollar public compte, il est moralement et politiquement impératif de rompre avec la logique de dépenses voluptuaires et plaisancières pour privilégier une diplomatie à la hauteur des défis, des valeurs et des aspirations du peuple congolais. La réforme de ces pratiques n’est pas seulement une question d’image : c’est une exigence de décence, de justice et de responsabilité, sans laquelle la RDC ne pourra ni se réconcilier avec elle-même, ni convaincre le monde de la justesse de ses combats.

Eclairage,

Chronique de Lwakale Mubengay Bafwa

Le contraste indécent entre les besoins criants d'une population végétant dans une précarité infrahumaine et l'étalage de dépenses voluptuaires et plaisancières des délégations présidentielles constamment pléthoriques lors des périples à l’étranger soulève une question de morale, d’éthique et de cohérence politique absolument centrale, qui résonne bien au-delà des frontières de la RDC. C’est pourquoi nous lui consacrons une série de cinq tribunes successives. #DiplomatieSpectacle #PrestigeSansPain #FatshiEnVoyage #CongoOublié #PrioritésRenversées