Agrandissement : Illustration 1

C’est assez étonnant le silence général officiel vis-à-vis du lien qu’un nombre grandissant de pathologistes et épidémiologistes établissent entre la pollution de l'air et les conditions d'immunodéficience des patients hospitalisés présentant des symptômes d'infection Covid19. Pour mieux comprendre ce silence assourdissant, il est utile de revenir sur l'histoire de la grande « pandémie oubliée ».

Je dois admettre que j’ai toujours trouvé énigmatiques ces perpétuelles célébrations de l’Armistice du 11 novembre, de la semaine des coquelicots à la boutonnière et cette omniprésence des stèles et des monuments nationaux et locaux évoquant les soldats tués lors de la Première Guerre mondiale. Ce n'est que maintenant que je commence à mieux comprendre les raisons de cette véritable obsession des entités officielles à persister à organiser de tels rituels collectifs et de telles inscriptions gravées sur des pierres qui éternisent la mémoire de la Grande Guerre dans les paysages des centres urbains européens.

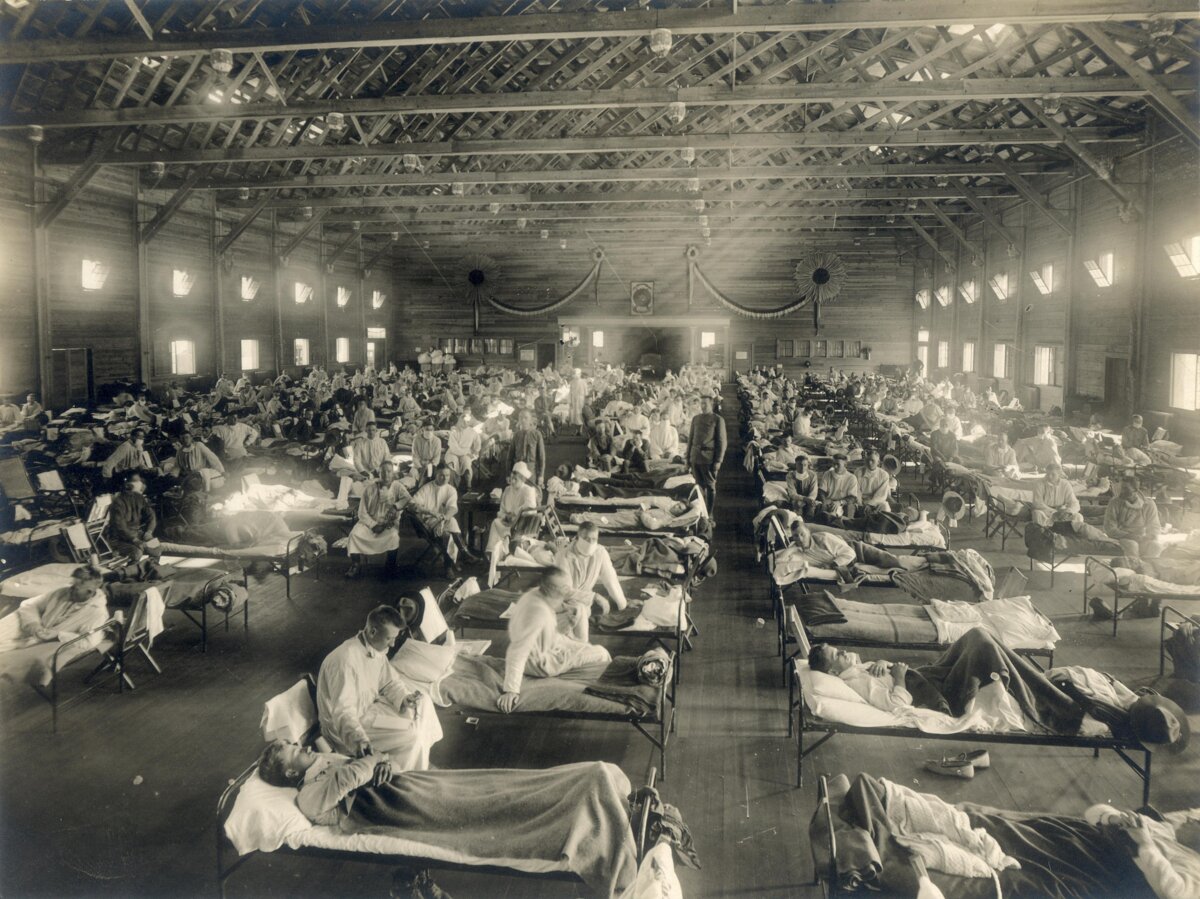

La construction de la mémoire historique ne se résume pas à la volonté d’organiser le récit d'événements critiques ; elle se fait également par la sélection et par la suppression de mémoires qui, pour une raison ou une autre, sont perçues être en conflit avec cette volonté. L'armistice lui-même a été, à l'époque - contrairement à ce qui s'est passé le 8 mai 1945, en Europe et aux États-Unis - une célébration limitée. Il y avait une raison à cela : le moment a coïncidé avec la dernière période, la plus tragique de la deuxième vague de la pandémie de grippe pulmonaire. L'historiographie de cette pandémie est différente de celle des deux grandes guerres en ce sens que ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié des années 1970 qu'elle a véritablement commencé à se constituer en tant que corpus à analyser. C'est pourquoi, c’est seulement cent ans plus tard qu’elle refait surface et qu’elle est intégrée comme un ensemble tragiquement pertinent dans notre mémoire historique. Elle était si effacée qu’on appelle désormais la « pandémie oubliée ».

Dans la mémoire collective, cette grippe est connue comme la « grippe espagnole » non du fait qu'elle était originaire d'Espagne, mais parce que, ce pays étant resté neutre pendant la Première Guerre mondiale, la presse espagnole n'était pas soumise à la censure gouvernementale et donc la propagation énorme de l'épidémie mortelle était un sujet récurrent dans la presse (bien qu'imputé à une contamination étrangère : en espagnol, elle fut connue comme le « soldat de Naples »).

Cette censure généralisée était le résultat de la panique des gouvernements des pays combattants, fortement discrédités par l'horreur inutile de la guerre des tranchées, face à la possibilité d’une contagion de la révolte populaire russe contre le régime tsariste. Le caractère épidémique de la grippe pulmonaire fut caché et, par conséquent, des mesures préventives n'ont commencé à être mises en place que lorsqu'elle était déjà complètement hors de contrôle.

La pandémie de grippe a fait plus de victimes que les deux guerres mondiales. Elle a provoqué une baisse des PIB nationaux égale ou supérieure à celle de la première guerre mondiale. Elle a tellement traumatisé les populations que nous avons le devoir de nous demander jusqu’à quel point elle a été conjointement responsable de la mise en place de divers régimes autoritaires et dictatoriaux qui promettaient, au détriment de la perte des libertés individuelles, la (re)construction de systèmes administratifs étatiques efficaces, signe de victoire d’idéologies sanitaires et hygiénistes.

La volonté des autorités nationales de vouloir célébrer l'armistice est en partie due à un aveu silencieux de culpabilité pour l'échec de la gestion de la pandémie de grippe. L'évocation d'une mémoire se fait fréquemment au détriment de la suppression d'une autre mémoire. Lorsque plusieurs responsables gouvernementaux parlent aujourd'hui de « guerre contre le coronavirus », ils réélaborent inconsciemment des constructions narratives qui oblitèrent malheureusement d'autres possibilités de comprendre les événements. Il se peut donc que nous soyons confrontés à une occasion manquée : celle de considérer la pollution généralisée causée par les émissions de microparticules comme le véritable « ennemi à combattre », « coûte que coûte ».