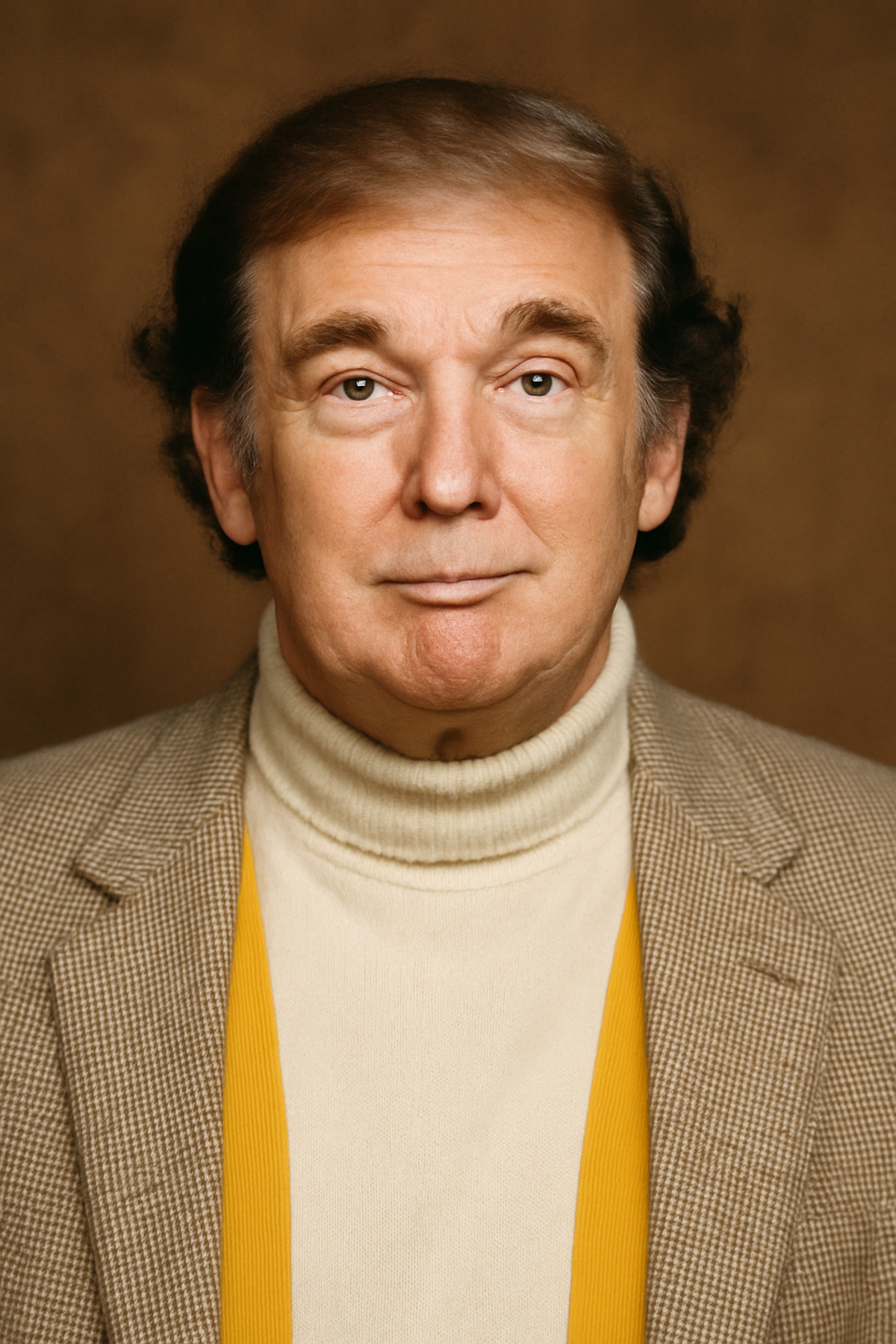

Agrandissement : Illustration 1

L’humoriste d’avant-garde américain Andy Kaufman a, dans les années 1970 et 1980, inventé des stratégies performatives radicales qui ont involontairement ouvert la voie à la persona politique hyperréelle de Donald Trump. Bien que séparés par plusieurs décennies – Kaufman mû par la provocation artistique, Trump par la conquête du pouvoir – tous deux ont su construire des identités abrasives et auto-mythologiques. Ils ont exploité la confusion entre réalité et fiction, tiré parti du spectacle médiatique et prospéré grâce à l’énergie transgressive. En examinant les performances de Kaufman (notamment Tony Clifton) parallèlement aux tactiques de Trump, et à la lumière du cadre d’analyse de James Poniewozik sur l’évolution des médias, on peut retracer une filiation directe : Kaufman a disséqué l’authenticité télévisuelle, révélant des vulnérabilités perceptives que Trump exploita plus tard avec un effet politique dévastateur. Comprendre cette lignée est essentiel pour diagnostiquer la fragilité démocratique contemporaine.

Andy Kaufman refusait les formes conventionnelles du stand-up ; il transformait clubs, plateaux de télévision et rings de catch en laboratoires pour interroger l’identité et la vérité. Comme le note son biographe Bill Zehme, Kaufman « vivait dans le point d’interrogation », laissant le public incertain de la sincérité ou de la satire de ses actes. Sa fusion entre interprète et personnage annonçait les théâtralités hyperréelles de Trump.

Au cœur de sa méthode se trouvait Tony Clifton, chanteur de cabaret grotesque et arrogant. Kaufman affirmait qu’il s’agissait d’une personne réelle, réservait des spectacles à son nom et restait dans le rôle hors scène. Clifton, exigeant et insultant, offrait une caricature du narcissisme ; ses vantardises rappellent celles de Trump : « Je suis le plus grand showman du monde » devenant « Je suis le seul à pouvoir le faire ».

Kaufman révéla la puissance de la télévision à fabriquer la croyance, refusant d’exposer un « vrai moi » et utilisant la confusion du public comme matière artistique. Là où Jean Baudrillard écrivait que « le simulacre devient vérité », Trump, des décennies plus tard, exploita cette faille : mensonges sur les foules, mythes complotistes, faits alternatifs.

Les farces de Kaufman, comme sa querelle mise en scène avec le catcheur Jerry Lawler, troublaient si bien la frontière du réel que le public y crut. Ce jeu du « C’est vrai ? » annonce la politique post-vérité que Lee McIntyre décrit comme un appui sur des affirmations « ressenties comme vraies » sans fondement factuel : instrument comique pour Kaufman, politique pour Trump.

Trump transforma ces stratégies en dispositif de masse : son émission The Apprentice en fit une autorité absolue, et ses meetings devinrent des performances émotionnelles plutôt que des débats. Comme Kaufman, il fit des médias un théâtre malléable, transformant tweets et conférences en événements.

Les deux figures reposent sur l’ambiguïté : Kaufman par ses provocations scéniques, Trump par ses mensonges systématiques. Les publics, chez l’un comme chez l’autre, participent activement au spectacle : rires ou huées chez Kaufman, cris de ralliement chez Trump. Cette complicité normalise la transgression et fragilise les garde-fous démocratiques.

Cependant, la divergence d’intention est décisive. Kaufman limitait sa subversion au champ artistique ; Trump l’appliqua au pouvoir réel. L’un incitait à réfléchir, l’autre à obéir. La confusion fut, pour Kaufman, un outil critique ; pour Trump, une arme politique. Là où l’art de Kaufman révélait les illusions médiatiques, Trump exploita ces failles pour miner la vérité partagée et menacer les institutions démocratiques.

Ainsi, la filiation entre la provocation d’Andy Kaufman et la démagogie de Donald Trump met en lumière la vulnérabilité de la réalité démocratique lorsqu’une stratégie de performance, dépouillée de toute visée critique, devient instrument de domination.

.

Textes à l'appui:

Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. University of Michigan Press, 1981.

Bump, Philip. “Trump’s False Claims About the Inauguration Crowd.” The Washington Post, January 24, 2017, p. 45.

Carroll, Noel. Andy Kaufman: The Truth, Finally. BenBella Books, 2014.

Eslen-Ziya, Hande. “Populism and Trump: A Performance Perspective.” Society Register 4, no. 3 (2020): 7–24.

Gompertz, Will. Andy Kaufman: Wrestling with the American Dream. University of Minnesota Press, 2005.

Kellner, Douglas. American Nightmare: Donald Trump, Media Spectacle, and Authoritarian Populism. Sense Publishers, 2016.

Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown, 2018.