1/ A l’origine, Carmen

2/ Il n’y a pas que Carmen dans la vie !

3/ Bizet volé ? Bizet retrouvé

4/ Le Miracle de Bizet

__________________

Carmen cache la forêt des autres Bizet : Les Pêcheurs de perle, La jolie fille de Perth ou Ivan IV et tant d’autres partitions à découvrir, dont ses mélodies. Il entamait de très nombreux projets. Esquissés, puis abandonnés, alors que d'autres étaient achevés mais rejetés par les théâtres ou encore retirés par le compositeur avant leur création. Certains furent détruits comme Sol si ré pif pan créé en 1872, trois ans avant Carmen.

Agrandissement : Illustration 1

1/ A l’origine, Carmen

Sans Carmen, que resterait-il de Bizet ? Or Carmen, c’est le trouble. L’étrangère, la gitane est du côté des parias, ces contrebandiers. Elle trouble l’ordre social par sa revendication affirmée de la liberté, y compris sexuelle, une liberté dont l’ode est chantée, sans cesse, comme au final du deuxième acte : « et surtout, la chose enivrante, la liberté, la liberté ! »

« Libre elle est née et libre elle mourra » lance-t-elle, provocatrice face à son amant meurtrier. Carmen est l’héritière en filigrane des femmes se battant pour une égalité et des droits jusqu’ici niés. Quelques années à peine avant l’opéra, ces « femelles » étaient vomies par les Maxime Du Camp, ces prétendues pétroleuses furent méprisées, ravalées au rang de bêtes assoiffées de sang par les versaillais lors de la Commune de Paris en mai-juin 1871. Les femmes y avaient joué un rôle de premier plan et le payèrent très chèrement - trop souvent au prix de leur vie. Et Bizet fut profondément marqué par cette sanglante et impitoyable répression. Non loin de chez lui, des dizaines de cadavres de femmes furent entassés. L’anti-communard qu’il était fut sidéré devant une telle violence. Carmen en porte les stigmates et choque la bonne société d’alors. Ce contexte n’est pas pour rien dans l’échec de 1875.

Agrandissement : Illustration 2

Mais depuis, combien de productions lyriques, de mises en scène en tous genres, d’enregistrements prestigieux sont venus questionner ce mythe musical ? Carmen fut même érigée au rang d’ambassadrice diplomatique lors de la production que René Terrasson monta fin 1981 dans la Chine de l’après Mao.

Chaque grande chanteuse s’y frotte avec plus ou moins de panache, de bonheur, mais toujours avec un investissement total. Sans oublier Conchita Supervia en 1930 - et avec quelle diction ! - ou Jane Rhodes et Consuelo Rubio on y a entendu Maria Callas (trop Callas), Victoria de Los Angeles (très aristo), Teresa Berganza (très espagnole), Régine Crespin (trop distinguée), Marilyn Horne (trop américaine), Beatrice Uria-Monzon (qui l’a si souvent incarnée sur scène), Angela Gheorghiu (trop lyrique), mais aussi Tatiana Troyanos, Agnes Baltsa ou Magdalena Kozena. Et d’autres…

Avec une version idéale ? Là comme toujours : jamais. Car ces interprétations reflètent le kaléidoscope d’émotions que distille la bohémienne.

Il y a aussi les vidéos, disponibles en DVD, avec notamment :

- Carlos Kleiber en 1978 à Vienne, avec Elena Obraztsova et Placido Domingo en Don José (hors sujet).

- Le film avec Julia Migenes et Placido Domingo, dirigé par Lorin Maazel en 1984 (racoleur).

- James Levine en 1987 à New-York, avec Agnès Baltsa et José Carreras (hispanisant)

- Antonio Pappano en 2006 à Londres, avec Jonas Kaufmann et une Anna Caterina Antonacci plus que provocante, qui reprenait le rôle à Paris en 2009 avec Andrew Richards, sous la direction de John Eliot Gardiner « sur instruments d’époque ».

- Yannick Nézet Seguin à New-York en 2010, avec Elina Garanca et Roberto Alagna…

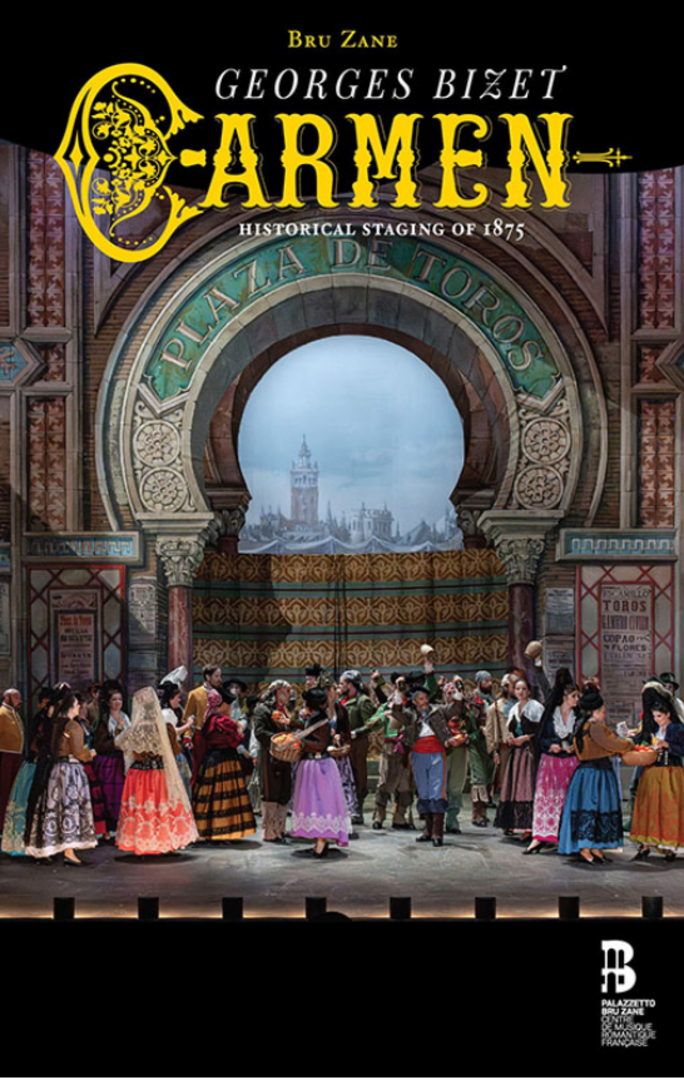

Et puis, il y a la version originale, celle montée, et captée, au plus près des décors et costumes de la création, mais avec les dialogues de Guiraud. Donnée et enregistrée à Rouen en 2023, puis reprise à l’Opéra de Versailles en 2025 avec une autre distribution, elle est somptueuse de couleurs, d’ambiance, avec un orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie en grande forme, bien dirigé par Ben Glassberg, même si l’on souhaiterait parfois ici une plus grande légèreté, là une plus grande vivacité dans certains tempos. Les chœurs sont excellents, vivants, investis sur scène à chaque moment.

Il s’agit donc d’un retour vers un monde perdu, d’après une minutieuse recherche sur les témoignages et images hérités de la création grâce aux documents d’époque et grâce au travail de Christian Lacroix sur les costumes. Le résultat est magnifique, publié en un somptueux livre avec DVD et Blu-ray, mais avec une distribution inégale.

Agrandissement : Illustration 3

La mezzo canadienne Deepa Johnny a la voix du rôle. Sa prestation est prenante, son « Amour enfant de Bohême » réussi, et elle vit l’acte final en tragédienne. Grande actrice, elle est d’ailleurs aussi prenante en Carmen qu’en Pénélope dans Le retour d’Ulysse de Monteverdi donné à Aix en Provence en 2024. Elle cultive ici une sorte de distance sans jamais aucune vulgarité ou provocation gratuite comme c’est parfois le cas. Mais a-t-elle l’abattage de la cigarière ?

Stanislas de Barbeyrac est un José perdu à lui-même, fragile et colérique, amoureux et meurtrier. Les moirures de son timbre bouleversent dans « La fleur que tu m’avais jetée » et son meurtre est glaçant de violence vocale maîtrisée. Nicolas Courjal, au timbre bien sombre pour Escamillo, possède surtout un vibrato particulièrement gênant et la soprano roumaine Julia Maria Dan a la voix trop capiteuse et une diction manquant de clarté pour le rôle d’une Micaëla ingénue et fragile.

Reste que la parution fait date et fascine par ses couleurs, son dynamisme et ses deux protagonistes.

2/ Il n’y a pas que Carmen dans la vie !

Force est de constater que la Fondation Bru Zane, à l’origine de cette recréation, a fait les choses en grand, bien au-delà de cette Carmen, à la hauteur du compositeur et de l’évènement. Jugez-en : en production et co-production, il y en a pour tous les gouts, en partitions, en livres ou en disques.

Agrandissement : Illustration 4

Un magnifique enregistrement en hommage à la créatrice du rôle de Carmen, Célestine Galli-Marié, est chanté par la magique mezzo Eva Zaïcik qui, autour de Bizet, nous fait découvrir des airs de Ferdinand Poise, Louis Deffès, Victor Massé, Ernest Guiraud, ou Jacques Paladilhe sans oublier Ambroise Thomas et Jacques Offenbach.

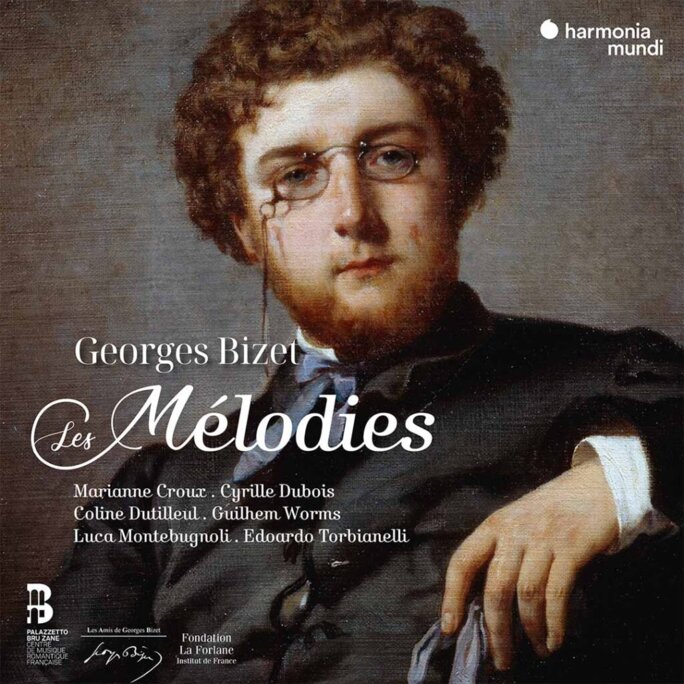

Et pour plonger aux sources vocales et intimes d’un Bizet méconnu, un album de trois CD propose l’intégrale de ses soixante-trois mélodies qui permet de découvrir un bouquet de musiques tour à tour profondes ou populaires, lyriques ou intérieures. Ce sont Les Amis de Georges Bizet qui ont initié l’enregistrement, dans une approche historiquement informée, de cette aventure qui n’avait jamais été réalisé.

L’intérêt est bien plus que documentaire, dévoilant de nombreux petits bijoux sertis par la sonorité boisée de pianoforte particulièrement en situation. Luca Montebugnoli et Edoardo Torbianelli, deux pianofortistes parmi les meilleurs spécialistes de l’instrument, se partagent l’accompagnement des cycles en jouant avec une grande subtilité et fluidité, sur trois pianoforte aux sonorités très individualisées. Alors que deux recueils, dont les Vingt mélodies op.21, sont joués sur un Erard de 1898, c’est un beau Pleyel de 1857 qui accompagne la plupart des enregistrements. Un autre Pleyel de 1835 est réservé aux pièces de jeunesse et aux Chants des Pyrénées d’une si touchante simplicité portée par l’émotion de voix de la mezzo Coline Dutilleul. C’est d’ailleurs sur ces quelques simples mélodies que se referment ces trois heures et demi de musiques intérieures.

Agrandissement : Illustration 5

Les voix des quatre solistes retenus alternent dans chaque recueil, comme il était de mode dans les salons du XIXè siècle et nous gratifient de quatre duos. Reste que l’interprétation est inégale. Malgré un réel engagement poétique, une belle Tarentelle, un Grillon malicieux, les aigus de la soprano Marianne Croux manquent parfois de cristal comme dans l’écoute de Je n’en dirai rien, de La rose et l’abeille ou de Sirène. Quant au baryton-basse Guilhem Worms, son timbre sombre, parfois engorgé, manque d’harmoniques malgré une diction parfaite comme dans Le Gascon.

C’est d’ailleurs là une des grandes réussite des quatre chanteurs : on comprend tout ce qui est interprété, ce qui devrait être une évidence mais ne l’est malheureusement pas toujours… Cyrille Dubois, ténor dont la musicalité, le timbre, la diction sont immédiatement reconnaissables, ouvre l’album avec une diaphane Chanson d’avril et sait passer de la fougue à l’intériorité la plus suave, comme dans cette Douce mer enchaînée à Absence. Du grand art !

Celui qui est devenu un des plus grand spécialiste des mélodies françaises n’est pas le seul à se distinguer dans cet album. Car le timbre et l’interprétation à fleur de peau de la mezzo-soprano Coline Dutilleul nous enchante, comme elle sait si bien le faire en récital. Écoutez A une fleur murmuré dans un soupir, Pastel ou L’abandonnée qui nous serrent le cœur et semblent suspendre le temps et les larmes. Bouleversant.

Bizet n’a donc cessé de composer de multiples petites formes sur des textes de multiples poètes, de Pierre de Ronsard à Catulle Mendès, en passant par Victor Hugo, Alfred de Musset ou Alphonse de Lamartine. Cette intégrale fera date par son corpus comme par ses fulgurances poétiques.

3/ Bizet volé ? Bizet retrouvé.

Mais ce n’est pas tout ! Le livre-disque portrait de Georges Bizet propose quatre CD surprenants puisque faisant la part belle aux inédits (rien moins que sept !), œuvres oubliées ou méconnues. Ici, Bizet se met en quatre. C’est une pléiade d’artistes qui participent à l’aventure avec un engagement de tous les instants.

Agrandissement : Illustration 6

Tout commence par Djamileh, l’opéra-comique orientalisant datant de 1872. L’enregistrement vient relayer les anciennes versions dirigées par Lamberto Gardelli en 1983 avec la voix sublime de Lucia Popp (mais dont la prononciation est des plus vague) et par Jacques Mercier en 1999 avec la mezzo Marie-Ange Todorovitch qui avait auparavent ressuscité la partition sur les planches de l’Opéra Comique il y a… plus de trente ans. Ici, c’est la mezzo Isabelle Druet qui apporte un dramatisme dans sa ligne de chant rendant l’héroïne particulièrement touchante, avec une prononciation et ampleur vocale qui séduit. Son air sombre « Sans doute l’heure est prochaine » nous saisit avec sa touche de wagnérisme et son grand duo final avec l’excellent ténor Sahy Ratia nous touche. Accompagné avec subtilité par un orchestre Les Siècles aux belles couleurs, sous la direction de François Xavier Roth, cette Djamileh s’impose dans la discographie.

Ce n’est pourtant là qu’une mise en bouche de qualité pour ces quatre CD emplis de raretés. La cantate Clovis et Clotilde, composée par un Bizet de vingt ans à peine, connaissait déjà deux enregistrements dirigés par Jean-Claude Casadesus à vingt ans d’intervalle (1990 et 2009). Elle est ici portée à incandescence par la voix soyeuse de la soprano Karina Gauvin qui offre un « Il est si beau mon doux Sycambre » d’anthologie. Le ténor Julien Dran campe un vaillant Clovis et Huw Montague Rendall un noble et touchant Rémy, accompagnés par un Concert de la Loge que l’on connait dans d’autres répertoires, mais dont la poésie, le fruité et l’énergie fouettée par le chef violoniste Julien Chauvin font merveille.

Si Clovis et Clotilde valut à Bizet un Premier Prix de Rome en 1857, son premier essai ne démérite pas. Ce Retour de Virginie est même une belle découverte. L’insolente santé vocale de Cyrile Dubois enflamme la partition. Tout juste peut-on ici ou là regretter une légère tension dans les aigus. Sa Virginie au beau chant a les attraits de Marie-Andrée Bouchard Lesieur à la tessiture impressionnante. Leur duo « Bengalis d’alentour » est un moment suspendu.

L’Ode-symphonie Vasco de Gama de 1863 surprend par les multiples mélodies contrastées, du subtil Boléro avec la voix enjôleuse de Mélissa Petit, au dramatique orage où Cyril Dubois introduit à l’impressionnant chœur d’hommes de la Radio flamande.

Justement, ce sont des musiques pour chœur et orchestre qui enchaînent et nous font découvrir une facette oubliée de Bizet. On y retrouve avec bonheur la légèreté aérienne de la soprano et la grâce du ténor. On y respire l’air du grand opéra à la française alors en vogue dans le sillage de Charles Gounod, que Bizet traduit également sans le trahir. Quant à l’impressionnant chœur « La Mort s’avance », il surprend d’autant qu’il est construit sur deux études de Chopin (l’opus 25 n°12 et l’opus 10 n°1), compositeur adulé par Bizet.

Ces plaisirs musicaux se conjuguent avec d’autres pièces plus courtes. Ici une ouverture, là des pièces pour piano dont un très beau Nocturne par Nathanaël Gouin, qui propose aussi une Chasse Fantastique de 1866 regardant vers Liszt et quelques clichés romantiques. Et enfin des mélodies, avec la mezzo Adèle Charvet, elle qui dès l’âge de 14 ans alla dénicher la Chanson d’avril qui figure dans la quinzaine de mélodies qu’elle propose avec Reinoud van Mechelen. Le ténor propose ainsi cinq mélodies, simples, mais profondes par cette simplicité même de ligne, de ton, à commencer par La Rose et l’Abeille. D’autant que l’interprétation inspirée, sans aucune affectation, de Reinhoud van Mechelen nous ouvre ces portes secrètes, subtilement accompagné par Anthony Romaniuk. Au total, cette somme rend un hommage passionnant à Bizet, indispensable pour découvrir de multiples facettes oubliées du compositeur.

4/ Le Miracle de Bizet

L’Arlésienne et Le Docteur Miracle (Théâtre du Châtelet - 24 mai 2025)

Les occasions sont plus que rares. Et réunir ces deux œuvres en une même soirée tient d’une gageure. Quoi de commun entre un mélodrame tragique, une Arlésienne se terminant par le suicide de son principal protagoniste - et la pochade du Docteur Miracle lorgnant vers Offenbach que Bizet propose en 1867 ? Deux univers, deux ambiances - deux réussites à mettre au crédit du Théâtre du Chatelet qui accueille jusqu’à ce 3 juin (la date n’est donc pas choisie au hasard) un spectacle pensé par Alexandre Dratwicki et l’équipe du Palazzetto Bru Zane.

Si l’on croit connaitre L’Arlésienne, on se trompe. Car ce Conte musical pour récitant, ensemble vocal et orchestre créé en 1872 est avant tout une histoire contée sur un texte particulièrement convaincant d’Hervé Lacombe, spécialiste des œuvres du compositeur. C’est au comédien Eddie Chignara que revient la lourde tâche de porter l’entreprise. Il joue tous les rôles, avec un brio et une présence confondante. Sa diction et son interprétation nous tiennent en haleine tout au long de cette heure et quart de spectacle, où la musique de scène n’est que seconde, mais pas secondaire. Quelques notes et voici les paroles qui nous trottent dans la tête : « de bon matin, j’ai rencontré le train… ». Les airs les plus célèbres s’y retrouvent logiquement, dansés par Aurélien Bednarek et Iris Florentiny dans une chorégraphie contemporaine expressive. Ici ou là, un accordéon ponctue cette l’histoire de cet amour contrarié rendant Frédéri fou de douleur et de jalousie, qui n’amène que le désespoir et la mort dans un décor impressionnant, version Hauts de Hurlevent provençal, stylise un moulin qui broie plus les hommes que le grain.

Dans les deux œuvres, l’Orchestre de Chambre de Paris est dirigé avec entrain et poésie par Sora Elisabeth Lee. Mais dans la deuxième partie, ils donnent toute la mesure comique et populaire d’une pochade réussie d’un jeune Bizet de dix-huit ans.

Les quatre chanteurs sont les mêmes pour les deux aventures. Dans ce Docteur Miracle de 1857, le ton de la farce est renforcé par les costumes rouges, les maquillages de commedia dell’arte, les mimiques et postures dignes du comique d’un théâtre de foire. Qu’importe l’histoire cousue de fil rouge : un père refuse à sa fille de fréquenter le soldat qu’elle aime. Ce lourdaud de podestat se fait berner par l’amant déguisé en valet, qui lui sert une omelette empoisonnée et se présente ensuite comme un Docteur Miracle seul capable de lui éviter le trépas, à la seule condition de s’engager par écrit à lui donner la main de sa fille. C’est la femme du podestat qui en fait les frais, elle qui croyait enfin pouvoir hériter de ce quatrième mari. Sérieux s’abstenir !

La Laurette ingénue de Dima Bawab sait atteindre des aigus cristallins en haut d’une échelle ; la Véronique lubrique d’Héloïse Mas joue sur ses graves abyssaux comme sur ses changements de ton ; le corpulent podestat de Thomas Dolié donne de la voix sans se faire entendre de ses femmes tout en enchantant le public ; enfin, Silvio le prétendant qui joue les Fregoli trouve en Marc Mauillon une vraie palette d’émotions.

Bizet parodiait Offenbach et son humour. Le quatuor extravagant nous amuse en s’amusant et en chantant avec un vrai sens de la parodie souligné par le compositeur. A cet égard, le fameux et inénarrable Quatuor de l’omelette prend une saveur totalement jouissive. C’est le clou d’un spectacle loufoque qui fit rire à gorge déployée les jeunes enfants assis derrière moi.

Le personnage de Pierre Lebon n’y était pas pour rien, qui joue les cicérone et l’assistant du Docteur Miracle, avec une faconde, un sens du comique, un jeu de scène hilarant. Mais ce n’est pas tout : le comédien est aussi le metteur en scène des deux spectacles et c’est également à lui que l’on doit décors et costumes. Chapeau bas !

Voilà les multiples ingrédients qui signent la réussite d’une soirée très contrastée de trois heures. La dernière est donnée le 3 juin, soit 150 ans jour pour jour après le décès de Bizet. Courez-y pour cette dernière symbolique !

Agrandissement : Illustration 8