C’est Alain Rouquié, son Président, qui assura l’accueil des participants en évoquant les trois mémoires de l’Amérique du Sud : celles de la conquête, de l’esclavage et de la dictature1.

Et c’est l’ancien Premier Ministre et actuel Président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage Jean-Marc Ayrault qui fit l’introduction à deux jours de communications d’une richesse et d’une densité intellectuelle revigorantes en ces temps tragiques.

Faisant siennes les paroles de Pedro Sanchez, « La mémoire, c’est la démocratie », il rappelait les mots récents de Joe Biden disant que « l’histoire est une boussole pour se repérer dans le temps présent ».

Se demandant de quoi la mémoire de l’esclavage serait le nom, Jean-Marc Ayrault insistait sur les acquis de la Loi Taubira du 21 mai 20022, dont l’enjeu était « la reconnaissance, pas la connaissance ». Cette « loi de reconnaissance de l’esclavage et de la traite en tant que crime contre l’Humanité » est un point de référence pour lutte universelle pour la liberté, l’égalité et la fraternité.

Dans le seul domaine colonial français, on évalue à 4 millions les victimes de l’esclavage. Ce qui l’amena à rappeler que la présence noire en France débuta avec l’esclavage, que les territoires français ultra-marins ont des origines coloniales, avec un modèle économique marqué par les exportations.

Agrandissement : Illustration 1

Jean-Marc Ayrault terminait en répondant à cette question d’une brûlante actualité : pourquoi est-il si difficile d’aborder ces problèmes en France ? « Par méconnaissance du travail historique ; parce que le roman national est alors mis en défaut ; par refus d’une « repentance » qui pourtant s’opère de manière très sélective… »

________________

Co-organisateur du colloque avec Régis Meyran, Michel Wieviorka rappela que le terme mémoire n’apparaissait que dans les années 1960 et que c’est Pierre Nora avec la parution, en 1984, du premier volume de ses Lieux de mémoire, qui installa le concept au cœur de la réflexion intellectuelle.

En quoi les mémoires pèsent-elles sur l’histoire et la politique ? Michel Wieviorka définit d’emblée les trois lieux d’action des enjeux mémoriels : l’État, la représentation nationale et la société.

Nous savons tous que le passé fait objet de débats et conflits permanents. Faire de l’histoire et penser les mémoires de façon critique est essentiel. Or Histoire et mémoire ont besoin de démocratie. Ce colloque ne cessait de le pointer.

Trois grands thèmes ont sillonné les travaux et réflexions présentés :

1/ les rapports colonisation / décolonisation

2/ le cas algérien ayant tenu la plus grande place

3/ Autour de la notion de génocide (rwandais, arménien, juif)

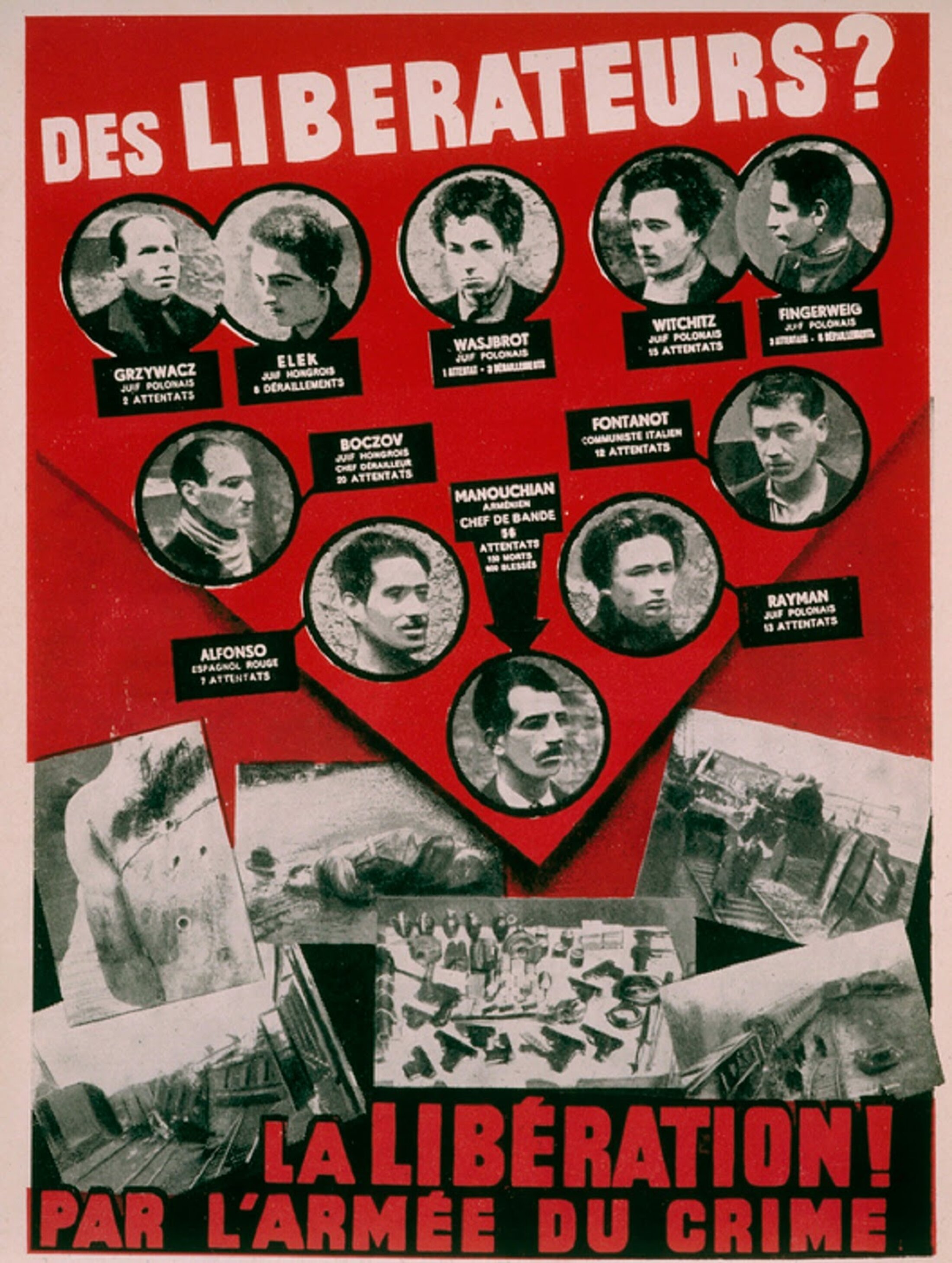

Agrandissement : Illustration 2

________________

1/ Les rapports colonisation / décolonisation :

Dans sa communication, Hétérochronie et décolonisation, la philosophe Seloua Luste Boulbina3 s’interrogeait sur la façon de Sortir du passé du point de vue des anciennes colonies, afin de s’en sortir. Décoloniser le présent, activement, est la seule issue.

Il faut partir de la notion de l’impossibilité de coloniser ET de décoloniser. Ainsi, s’agit-il d’une période historique ? C’est un problème. La colonisation était un programme et non un état, car, en soi, elle est interminable. La tâche inachevable tant qu’il reste des indigènes. EDe plus, l’illusion d’une colonisation totale voile l’âpreté des luttes des colonisés.

La décolonisation est terminée ET à accomplir. Est-ce un passé ou un futur ? Le terme apparut en 1836 à propos de l’Algérie. La notion a été associée puis confondue avec le processus. La date des indépendances est un terme ultime, appartenant donc au passé. Mais rien n’est achevé, ce qui renvoie au futur.

Les pays nouvellement indépendants mirent un point d’honneur à « devenir modernes », comme pour oublier la colonie perdue en se calquant sur cette notion occidentale de modernisme. L’émancipation passa par la souveraineté, fondement des libertés démocratiques.

Les temporalités, les perceptions, les ressentis et vécus, sont fondamentalement hétérodoxes. Ce qui est une fin pour les français (1962), est un commencement pour les décolonisés. L’héritage colonial est d’une hétérogénéité totale. Et les générations ne partagent pas la même historicité.

De fait, comment penser la décolonisation, qui est une notion diffractée dans de multiples directions ? Il existe donc trois dimensions subjectives : le présent du présent / le présent du passé / le présent du futur.

L’historien Nicolas Bancel soulevait alors le problème des mémoires coloniales controversées4, à travers les monuments post-coloniaux et projets muséographiques. En pointant ce paradoxe inscrit dans un lieu emblématique : le monument emblématique de la propagande coloniale, celui élevé pour la grande Exposition Coloniale de 1931 (31 millions de tickets vendus, 9 millions de visiteurs), est devenu le Musée National de l’Histoire de l’Immigration.

Le premier monument aux juifs déportés fut érigé en 1976. Il en va différemment des monuments coloniaux. C’est dans les années 1990-95 que les français redécouvrent l’histoire coloniale et que ce passé fait retour dans l’histoire, en parallèle avec la réflexion sur la traite esclavagiste.

A Nantes, dans les années 90, s’installent Les anneaux de la mémoire. A Paris, dans le XVIIè arrondissement, furent installés en 2009 les Fers brisés5 en hommage au père d’Alexandre Dumas, esclave affranchi et premier général afro-antillais. En mai 2015, le Mémorial ACTe à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, inauguré par le Président François Hollande. Mais l’absence est frappante sur le plan muséographique et monumental.

Agrandissement : Illustration 3

Il faut ajouter les réticences de l’Université à traiter ces questions de manière frontale. D’autant que nous sommes dans une dynamique de polarisation exacerbée : contester le terme très controversé de repentance, introduit sous le sarkoysme, c’est être en terrain inflammable et craindre de heurter…

Aujourd’hui, nous ne sommes pas tellement plus avancés. Alors que la plupart des métropoles coloniales ont fait leur mue (Belgique, Allemagne, Angleterre…), la France est particulièrement à la traîne.

Le contexte indique pourtant une nécessité urgente : c’est le temps de la deuxième décolonisation en Afrique de l’Ouest, ce qui n’est pas sans conséquences en France, dans les possessions ultra-marine. Dans la société existe une relation toxique dans les rapports avec la descendance des populations anciennement colonisées.

Alors que l’État dépense des sommes considérables à Villers-Cotterêt pour une Cité internationale de la langue française, il serait temps de penser à l’érection d’un Musée de la colonisation et du post-colonialisme.

Agrandissement : Illustration 4

Alors, l’intervention de l’anthropologue Jean-Pierre Dozon vient souligner d’autres complexités, la colonisation ayant créé de fortes identités qui subsistent encore aujourd’hui, ce qu’il évoqua à travers trois exemples de « quelques mémoires coloniales toujours incontestées ».

Pourtant, la quasi totalité des états africains a des frontières héritées du découpage européen à la fameuse Conférence de Berlin de 1885. En ce domaine, il y eut échec du mouvement panafricain qui, à la décolonisation, n’a pas su retravailler les frontières face aux intrigues des ex-états coloniaux pour ne rien changer.

Ces frontières arbitraires furent donc, pendant des décennies, des lieux d’expériences particulières, modelant des consciences proto-nationales. Le panafricanisme fut mis face à cette réalité.

Jean-Pierre Dozon plaça d’abord la focale sur le Congo-Brazzaville, ex-AOF, rappelant que ce pays n’a jamais vraiment changé de nom, conservant celui de son colonisateur, Savognan de Brazza (1852-1905) dont, récemment, les cendres ont été rapatriées au pays6 ! La mémoire est devenue emblème national par appropriation, et affirmation identitaire.

La deuxième focale fut portée sur une ville africaine, Saint-Louis du Sénégal - première implantation française en Afrique occidentale dès le milieu du XVIIè siècle. Ce vieux comptoir de traite prit le nom de Louis IX, roi investi dans les 8è et 9è croisades.

Dès la Révolution française, les habitants obtinrent le statut de citoyen français. Ville catholique dans un pays très majoritairement musulman (à 96%), Saint-Louis du Sénégal est un lieu d’exception, avec une expérience longue de plus de trois siècles et une riche vie politique. Ville de plus de 300.000 habitants, elle porte, en wolof, le nom de Ndar.

Dans une concaténation mémorielle, on y trouve plusieurs lieux en hommage à Louis Faidherbe (1818-1889), celui qui conçut la façon dont la France devait se doter d’un empire africain et l’administrer : la place Faidherbe, le pont eiffelien Faidherbe, le lycée aussi…

Depuis quelques années, la Mouridiyya, confrérie musulmane, réclame de rebaptiser la place Faidherbe en « place de Ndar ». Sa statue a été déboulonnée afin d’être installée dans un musée à venir. Le lycée fut débaptisé en 1984, lors de son centenaire. Mais le nom de Saint Louis semble indéboulonnable. Est-ce uniquement lié à sa valeur patrimoniale et touristique ?

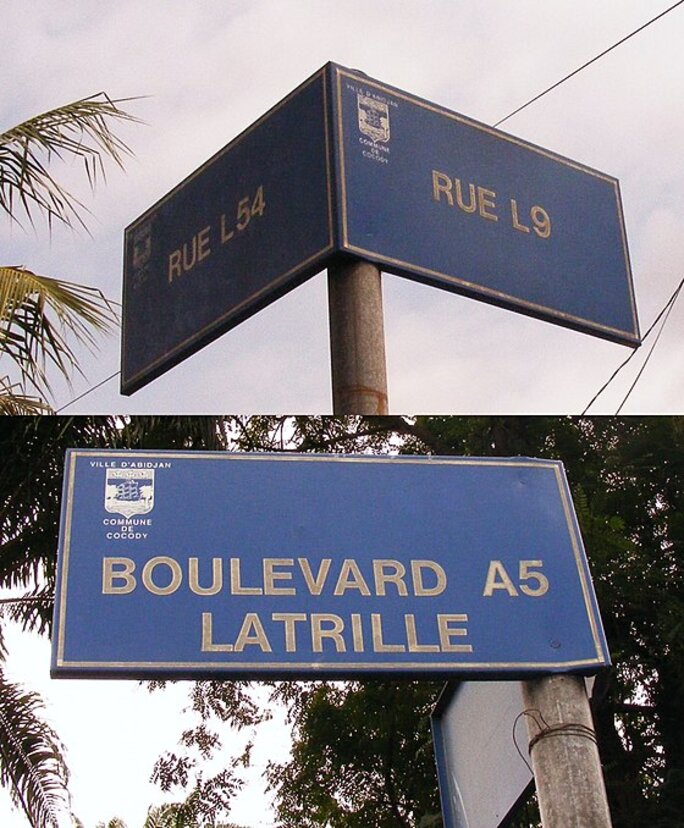

Enfin, la troisième focale fut braquée sur André Latrille (1894-1987), nommé en 1943 gouverneur de Côte d’Ivoire par Charles de Gaulle. Après son indépendance, Abidjan se dota d’un pont de Gaulle, puis de deux avenues Giscard d’Estaing et Mitterrand. Et il y a une avenue Latrille, prolongée tout récemment après 14 années de travaux.

Car André Latrille a aussi sa statue érigée à la fin des années 80, comme l’a souhaité le Président Felix Houphouët-Boigny (1905-1993), ce partisan de la Françafrique, terme dont il fut l’inventeur. On ne comprend cette permanence qu’en plongeant dans l’histoire ivoirienne oubliée : Houphouët-Boigny fut un grand planteur dès les années trente, défendu par Latrille après la guerre.

Agrandissement : Illustration 5

________________

2/ Le cas algérien

L’apaisement des mémoires coloniales n’est pas pour demain. Il reste tant à faire… Particulièrement « quand le passé étouffe le présent », titre de la communication de l’historienne Karima Dirèche. Elle revenait sur la marque de la fin d’une guerre meurtrière et d’un empire colonial : les accords d’Evian, « fêtés » soixante ans après, dans le sillage d’un vaste mouvement citoyen d’aspirations démocratiques, ce Hirak que la pandémie a stoppé net.

Il y a une asymétrie des débats entre Algérie et France, avec une domination française dans le travail sur l’histoire de la période 1830-1962. En Algérie, il y a absence des historiens tant l’histoire, confisquée par l’État, est partie intégrante de la souveraineté nationale et n’existe que par des symboles. Cette histoire est liée à la rente de la guerre et s’imposent des lectures monolithiques du passé. Des travaux sont censurés par le ministère des Anciens combattants et il existe un dispositif institutionnel : la chaîne de télé La mémoire, lancée le 1er novembre 2021, avec des moyens financiers considérables, qui a une visée éducative. Il s’agit de « transmettre les hautes et nobles valeurs qui ont défini l’histoire de l’Algérie » et d’enseigner au citoyen l’histoire vraie en regard des mensonges diffusés par l’étranger.

Il n’est pas inutile d’ajouter que ce lancement intervenait le jour de la célébration du 1er novembre 1954 et que c’était quelques semaines après qu’Emmanuel Macron eut « demandé pardon » aux harkis et annoncé une loi de « reconnaissance et de réparation » en septembre.

L’exemple de l’héritage tragique des essais nucléaires français au Sahara (57 explosions entre 1960 et 1966 avant le départ définitif de l’armée… en 1978) est frappant. Ils relevaient de la clause secrète des accords d’Evian, longtemps ignorée en France et que l’État algérien se refuse toujours à déclarer afin de rester dans la mythologie du récit officiel.

Terrible écocide, ces essais impactèrent gravement la santé des algériens (la corrélation entre cancers, cécité, malformations a été documentée par les services algériens)

Les politiques mémorielles franco-algériennes s’inscrivent clairement dans de profondes disparités. Le cas des harkis en est un exemple : alors qu’ils représentent une « indignité nationale » pour le pouvoir algérien, ils sont largement commémorés en France. La communication de l’historien Nicolas Bancel le pointait le gouffre mémoriel entre l’extrême rareté des monuments ou plaques évoquant la décolonisation et ses acteurs d’une part et, d’autre part, la multiplication des stèles nostalgiques dédiées aux harkis et pieds-noirs dans le sud de la France, monuments ayant émergés dans une base militante associative. Cela commence tôt dès 1965 à Aix-en-Provence, avec une stèle rendant hommage au passé colonial algérien.

Nous savons combien, de ce côté de la Méditerranée, les débats sont multiples et nous sommes passés de « la colonisation a été un crime contre l’humanité », phrase énoncée à Alger par le candidat Macron pendant la campagne de 2017, à un tout autre positionnement avec la question du Président de la République en octobre 2021 : « Est-ce qu’il y avait une nation en Algérie avant l’arrivée de la France ? » Ce qui ouvrait une véritable crise diplomatique.

En septembre 2018 pourtant, la déclaration du Président avait fait date concernant le cas Maurice Audin, par ailleurs reconnu comme Moudjahidin par l’État algérien. Emmanuel Macron assurait que celui-ci « a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires » français. Comme le dit son fils Pierre Audin, « la vérité est plus importante que les excuses. »

Agrandissement : Illustration 6

Puis il y eut le rapport de Benjamin Stora en 20217, qui fut beaucoup cité durant le colloque, particulièrement avec l’intervention de Catherine Brun lors de la table ronde « Algérie : où en sommes-nous ? » Parlant de la réception du rapport Stora, la chercheuse évoquait le travail de mémoire en commun, jamais clos8.

L’idée de Stora de partager les archives nationales fut un échec. Après sa remise en janvier 21, il relança l’opposition féroce de la haute élite militaire et « en même temps » consacra le fiasco franco-algérien dans la « réconciliation des mémoires ». Quant aux éléments de langage venus de l’Élysée, ils étaient clairs : « colonisation et guerre d’Algérie : il n’y aura pas d’excuses ».

Dans son rapport, Stora cite Pierre Nora « Si la mémoire divise, l’histoire peut rassembler » Le chemin est encore long… D’où cette réserve épistémologique concernant le tour de passe passe qui consiste à substituer la Mémoire à l’Histoire. Car la mémoire est arbitraire, subjective. Et l’Histoire, un préalable à une mémoire renouvelée : l’Histoire apaise. Les mémoires divisent. L’Histoire rassemble.

Et le chercheur Fabrice Riceputi de parler d’Aphasie coloniale comme d’un syndrome français. Rappelant que toutes les forces politiques ont trempé dans le colonialisme, il pointait que l’amnésie volontaire fut battue en brèche dans les années 80. Puis vint le dynamitage de l’omerta dans les années 90, autour de deux points de fixation mémorielle : le 17 octobre 1961 et l’usage massive de la torture. Les temps paraissaient murs au moment de la série d’articles parus sur ce sujet dans le Monde en 2000.

Il y eut là une occasion unique de vider l’abcès, avec, en octobre 2000, cet appel solennel de 12 grands témoins demandant au Président Chirac la reconnaissance et la condamnation des faits de torture, fruit empoisonné de la colonisation et de la guerre.

Le Premier ministre Lionel Jospin (qui débuta sa carrière comme anti-colonial) soutint cet appel. Puis recula : la torture en Algérie n’est pas un problème dont la France aurait à se repentir… C’est le déni qui l’emporta, 300 généraux français intervenant dans le débat en mettant en avant « la lutte contre toutes les formes de torture ».

La réaction fut brutale avec la loi de février 2005 sur « les aspects positifs de la colonisation »

Alors, logiquement et contrairement à l’esclavage reconnu officiellement depuis 20019, 60 ans après la fin de l’empire français, les crimes coloniaux ne sont ni reconnus, ni enseignés…

Et Fabrice Riceputi de rappeler la matrice colonialiste du FN/RN. avec ce momentque je qualifierai d’historique, le 28 juin 2022, lors de l’ouverture de la nouvelle cession de l’Assemblée Nationale, à une semaine du 60è anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Le doyen d’âge fut le député RN José Gonzalez, né à Oran en 1943, qui quitta l’Algérie en 1962, adhéra au FN en 1972. Son discours puis ses interventions médiatiques insistaient sur le fait que ni l’armée, ni OAS n’auraient commis de crimes… José Gonzalez devenait dans la foulée vice-président du groupe France-Algérie10.

La Guerre d’Algérie est bien plus qu’une « boîte à chagrin », comme disait de Gaulle. Sous Macron, le rôle de l’OAS est occulté et l’usage macronien de l’histoire vise à en dépolitiser les enjeux. Il n’est toujours pas question de condamner les crimes coloniaux.

Gilles Manceron parla quant à lui de La colonisation et la guerre d’Algérie : un passé encore présent, question invisible alors que l’épisode algérien a une position centrale dans l’histoire française.

Évoquant le fait colonial dans la gauche réformiste, l’historien s’appuya sur l’exemple du congrès de la Ligue des droits de l’Homme en juillet 1957, à Mâcon. En ce moment qui fut un tournant (bataille d’Alger, assassinat Maurice Audin...), quelques mois après que la SFIO de Guy Mollet eut plongé le pays dans la guerre, il n’y a alors qu’une minorité de dissidents chez les socialistes.

Emile Kahn (1876-1958) est alors président de la LDH, après avoir été le second de Victor Basch (1863-1944). Le jeune Kahn avait été un des premiers dreyfusards. En 1957, farouchement opposé à cette guerre qui ne dit pas son nom, il prépare le moment où Daniel Meyer doit prendre la Présidence de la LDH - Meyer qui ne cessait de répéter que Maurice Audin, Henri Alleg étaient les Dreyfus de l’époque.

1957 fut pour les socialistes un tournant, alors que le socialisme hérité du XIXè siècle ne s’accompagnait pas d’une condamnation du fait colonial.

________________

3/ Autour de la notion de génocide (rwandais, arménien, juif)

Le cas rwandais fut présenté sous la forme de trois interventions - dont une en visio, celle d’André Guichaoua, qui posait une question brûlante « le travail de justice et les « vérités judiciaires » au Rwanda comme voie pour sortir des violences ? » Manifestement, l’actuel pouvoir rwandais ne cherche absolument pas à établir quelques « vérités judiciaires » que ce soit autour des évènements terribles de 1994 ou de leurs suites.

Jean-Hervé Bradol se trouvait sur place, au sein de Médecins sans frontière au moment des faits qu’il relatait. Un massacre oublié, « impensable », celui de « Kibeho, Rwanda, avril 1995 », qui eut lieu dans un camp de réfugiés dans des circonstances abominables. En cours d’évacuation, le camp fut le théâtre d’une violence déchaînée par l’armée rwandaise qui tira à la mitrailleuse sur des centaines de réfugiés. Officiellement, le gouvernement rwandais parla de 350 victimes, là où les ONG sur place en comptaient déjà plus de 4.000 lorsque le pouvoir en place leur intima l’ordre d’arrêter de dénombrer les morts. Aucun travail de justice n’a été mis en route à ce jour.

Le sociologue Marc Le Pape revenait sur le rapport Duclert commandé par Emmanuel Macron, publié l’an dernier après deux années de travail n’ayant fait appel ni aux témoins, ni aux spécialistes du Rwanda : « Des archives en principe inaccessibles. Sur la France au Rwanda (1990-1994) » Il s’interrogeait sur les limites de ce travail, reposant sur des archives françaises jusque-là et depuis lors classifiées, pendant que les archives rwandaises restent encore totalement inaccessibles aux chercheurs français - ce que confirma André Guichaoua par son expérience personnelle, qui le confronta directement à la fermeture des possibles et à des fins de non-recevoir alors qu’il enquêtait sur des détournements de fonds.

Agrandissement : Illustration 7

Pendant que les Français travaillaient à ce rapport, en même temps, le Rwanda chargeait un cabinet d’avocats américain de travailler sur certaines archives locales (toutes ? lesquelles ?), ce qui reflète une guerre des mémoires. Le rapport Duclert, disponible en ligne11 et publié chez Armand Colin, a donc le vrai mérite d’exister, faisant écho à ce qu’Emmanuel Macron disait le 27 mai 2021 à Kigali en reconnaissant « l’ampleur de nos responsabilités » dans le génocide rwandais.

Agrandissement : Illustration 8

________________

La reconnaissance du génocide arménien est un phénomène complexe et incomplet. Le philosophe Michel Marian s’interrogeait sur « Mémoire du génocide et politique : le cas arménien » Il y eut autour d’1.500.000 arméniens tués en 1915, phénomène totalement occulté, radié de la mémoire turque.

Pour les Arméniens, il y a dépaysement, au sens juridique, car l’espace où se construit la mémoire arménienne est un double éloignement : il y eut le grand exil qui suivit les massacres et il y a les sociétés d’accueil qui ne se sont pas senties en position de co-responsabilité, comme ce fut le cas pour le génocide juif. Dans la société qui a détruit l’existence des arméniens, négation totale : rien ne peut activer le travail de mémoire.

Après la guerre, en 1919-1923, les Arméniens ont été sortis des traités de paix. En 1945, au moment du procès de Nuremberg, le journal arménien Haratch a publié sur son numéro un bandeau en lettre latine avec le mot « génocide », là où ce journal, depuis 20 ans, ne paraissait qu’en arménien. Promesse d’une justice possible ? Car une solution semblait exister à partir d’un nouveau droit, de nouvelles notions intégrées au droit international. La reconnaissance du génocide devenait une revendication claire et accessible. Il y eut alors unification politique des trois communautés de la diaspora arménienne, l’occidentale, la proche-orientale et la soviétique.

Depuis 1965 et la commémoration du cinquantième anniversaire du génocide, le 24 avril est devenue la Journée du souvenir du génocide arménien. Mais les obstacles étaient de deux ordres : le refus d’une Turquie, que le camp occidental souhaitait ménager dans le cadre de la guerre froide. Et le fait qu’il n’était pas possible de judiciariser le massacre. C’est le droit à la mémoire - et non à la justice donc - qui fut mis en avant comme légitimation de la qualification de génocide. Avec ce caractère insatisfaisant et inquiétant de la guerre des mémoires. Toutefois, les enseignants français, face à ce thème, sont capables de défendre la raison et la méthode historique.

Michel Wieviorka rappela qu’après l’attentat de l’ASALA ( l’armée secrète arménienne de libération de l’Arménie), en juillet 1983 à Orly12 Michel Marian avait publié un article clair : « on n’a pas besoin de la violence ». S’en suivit la sensibilisation au problème arménien.

D’autant qu’en 1984, à Vienne, François Mitterrand reconnu le génocide. La France était en pointe dans ce combat. Les années 2000-2015 furent une parenthèse de dialogue turco-arménien. Il fut possible de reconnaître l’existence de Justes, d’arméniens islamisés… Mais depuis, par rapport à la Turquie d’Erdogan, les choses sont compliquées. Violentes même : on se souvient de l’intervention des Loups gris à Lyon contre les arméniens lors de la guerre du Karabagh.

Agrandissement : Illustration 9

________________

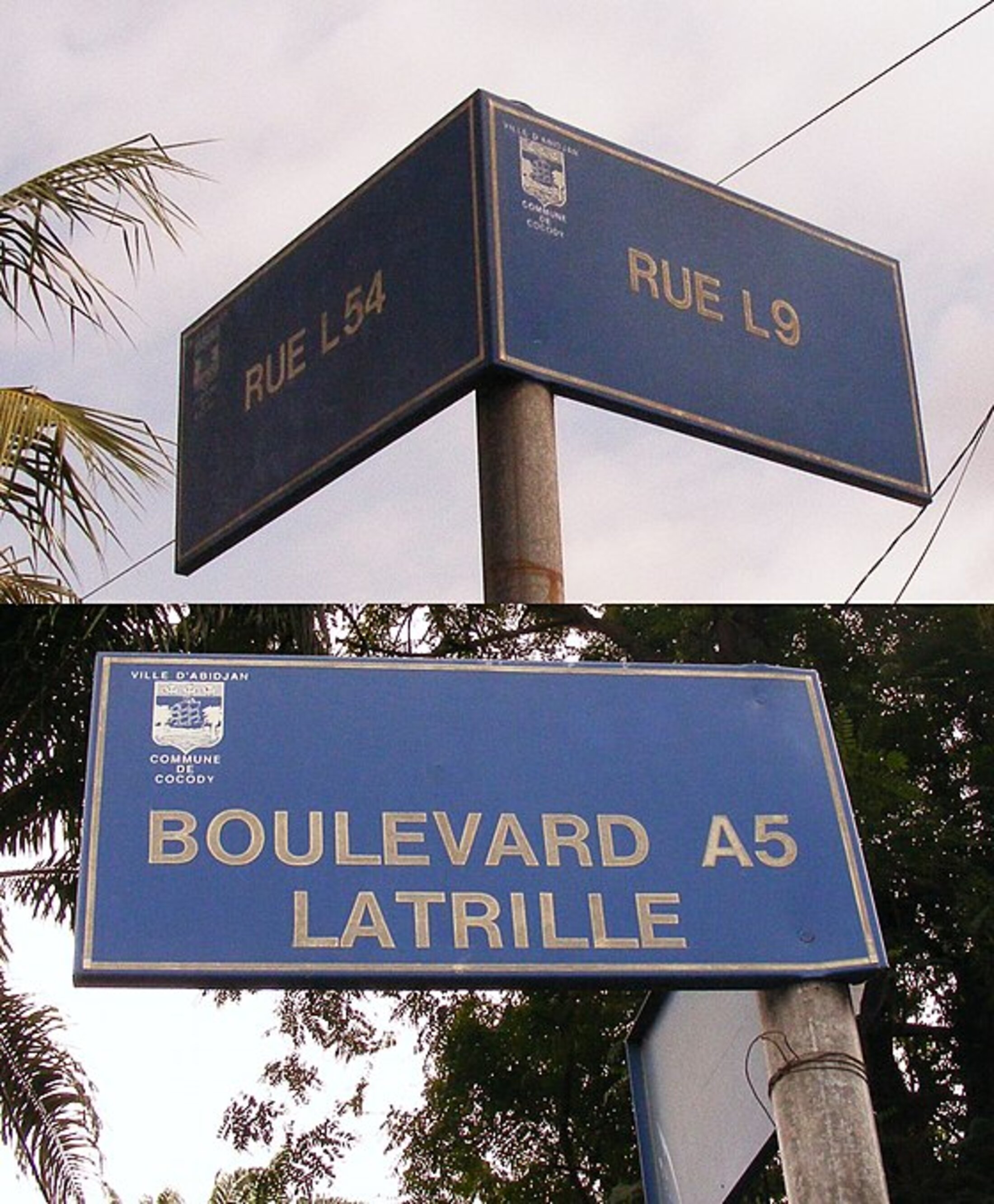

Le 18 juin dernier, Emmanuel Macron annonçait officiellement la panthéonisation de Missak Manouchian pour février prochain. Si nous connaissons la fin tragique du groupe Manouchian en 1944, Annette Wieviorka en décryptait la réalité, en fouillant « Histoire et propagande dans la panthéonisation de Missak Manouchian accompagnée par celle de sa femme13. » Il n’y a, dans le cas de l’Affiche rouge, aucun lien avec le génocide. Il s’agit de résistants. Mais l’antisémitisme nazi est au cœur de la dénonciation.

Il y avait alors une entente historique entre Arméniens et Juifs. Sur la sinistre Affiche Rouge, il y avait 7 Juifs sur les 10 portraits d’hommes exhibés. Il y eut 23 condamnés à mort, dont une femme, qui fut emmenée à Stuttgart pour y être décapitée. Tous FTP-MOI. Torturés. 22 exécutés au Mont Valérien le 21 février. 23 condamnés, comme à Nuremberg…

Le « casting » de l’Affiche Rouge fut réalisé par les offices de la propagande de Goebbels. Avec une brochure qui accompagnait l’affiche : « La libération par l’armée du crime : du sang », insistant sur « l’étranger c’est le juif et le crime c’est le juif. » Alfonso, « espagnol rouge » sur l’affiche, y devient d’ailleurs « le juif espagnol ». Tous y sont décrits avec les stéréotypes antisémites (oreilles en chou-fleur, attitude malsaine, tare mentale…) On sait moins qu’un petit tract fut édité en parallèle, reproduisant l’affiche et indiquant au verso « L’anti-France » : « ce sont toujours des étrangers qui les commandent. Ce sont toujours les juifs. »

Quatre, dont Manouchian, étaient déjà des militants communistes avant la guerre. Succédant à Joseph Epstein (colonel Gilles), Manouchian fut, pendant trois mois, le dirigeant d’un groupe qui n’a de fait jamais existé sous ce nom, inventé après la guerre. Dénoncés disent certains, ils furent emprisonnés mi-novembre. Tous sont très jeunes, souvent moins de vingt ans : des italiens voulant échapper à la mobilisation et ayant fui leur pays ; des juifs dont les familles avaient été arrêtées ; des français aussi, entrés début 43 dans la résistance (Roger Rouxel et Georges Cloarec, Rino Della Negra est né en France, même Witchitz qui sur l’affiche, n’est pas polonais ni juif, semble-t-il). Ils sont en majorité juifs, communistes donc internationalistes.

L’action armée amène quatre d’entre eux (Luccarini, Witchitz, Della Negra, Salvadori… tous ayant moins de 20 ans) à attaquer un convoyeur de fonds allemand. Fiasco. Arrestation en masse de ce qui restait des FTP, car après les jeunes FTP-MOI (dont Krasucki) arrêtés en mars 43, ce furent les adultes en juillet. Pas besoin de chercher des traîtres. Il y avait les filatures de la Gestapo et de la SD, depuis des semaines. Aujourd’hui, les historiens ont accès à tous les rapports de filature, tous les interrogatoires : pratiquement tous ont parlé sous la torture.

Agrandissement : Illustration 10

La légende fut précoce : l’appellation « groupe Manouchian » est le produit d’un processus idéologique mis en place par le PCF. Eluard, bien avant Aragon, écrit en 49 « Légion » : « que des étrangers croyaient à la justice ». Les jeunes se sont tous fait naturaliser, comme Henri Krasucki, lui aussi FTP-MOI, en 1947. Tous les adultes sont revenus en France.

En 1951, c’est la première commémoration Manouchian-Boczov. Puis ne reste que le nom de Missak. En 1954 une rue du XXè arrondissement de Paris prend le nom de « groupe Manouchian ». Puis vint la commande à Aragon, le 5 mars 55. Son poème se nomme d’abord « le groupe Manouchian » puis est titré « Strophes pour se souvenir » : il n’y existe que des nationalités. Pas de juifs.

Avec la chanson de Léo Ferré, en 1959, l’Affiche Rouge devient définitivement légende14.

________________

Alors que les extrêmes droites se repeignent en philosémites, la sémiologue Cécile Alduy éclairait « L’histoire qui ne passe pas : l’instrumentalisation politique des polémiques historiques par l’extrême droite française » Et l’historienne Sonia Combe se penche sur « Pourquoi l’extrême droite allemande kidnappe la mémoire de l’holocauste ? » Le mot mémoire est d’ailleurs difficile à traduire en allemand. Gedächtniss serait le plus proche, tout en évoquant le souvenir.

Il y a plusieurs temps du travail de la mémoire allemande : de 1945 à 1989, avec les deux entités territoriales, puis de 1990 (réunification) à 2015 (arrivée des migrants) et enfin depuis le célèbre « Wir schaffen das », « Nous y arriverons », d’Angela Merkel.

En RDA existait une mémoire permanente du fascisme avec les célébrations du 9 mai, capitulation des nazis, et du 1er septembre, journée anti-fasciste. En RFA, ce fut avant tout l’amnésie et l’amnistie. Nuremberg fonctionna comme le procès qui disculpait les Allemands. Le chancelier Adenauer parla même d’« innocence collective »… C’est au nazi Reinhard Gehlen (1902-1979) que revint la charge de réorganiser les services de renseignements et jusqu’à la fin des années 70, on y trouvait 80% d’anciens nazis. On ne trouvait qu’un seul mémorial en RFA, celui de Dachau.

On ne peut oublier qu’en RDA, le 6 juin est le jour du débarquement alors qu’en RFA, cette date est celle de l’invasion. Ce n’est qu’après la réunification que fut édifié le Musée juif de Berlin en 1999 et que le Mémorial aux juifs assassinés d’Europe prit place au cœur de la capitale. Il fut inauguré, non sans polémiques, le 10 mai 2005, 60 ans après la libération.

La défense d’Israël fait désormais partie de l’identité de la nation allemande. Ce 21 octobre, la ministre de l’Intérieur l’a d’ailleurs rappelé en exigeant des organisations musulmanes de condamner publiquement « haut et fort » l'antisémitisme et l’attaque du Hamas du 7 octobre. Ceci alors que le spectre de l’AFD, entré pour la première fois en 1997 au Bundestag, affichant son opposition à la politique migratoire officielle, pèse désormais sur la vie politique et sociale allemande.

Plus que jamais, là comme ailleurs, Histoire et mémoire ont besoin de démocratie.

Agrandissement : Illustration 11

________________

1 Ce « rapide » compte-rendu n’en est qu’un reflet partiel, avec de nombreuses lacunes et qui n’engage que son auteur. Ainsi, je n'ai pas intégré certaines contributions, à commencer par celle, particulièrement riche, de Jean-PaulDemoule, Les indo-européens, des ancêtres encombrants ? Toutes les interventions seront prochainement publiées sous forme d’actes par la revue Socio, éditée par la FMSH (Fondation Maison des sciences de l’homme)

2 « loi de reconnaissance de l’esclavage et la traite en tant que crime contre l’Humanité ».

3 Autrice du récent livre Alger-Tokyo – Des émissaires de l'anticolonialisme en Asie (Laurent Cauwet, 2022)

4 Voir l'article du Monde du 30 octobre dernier

5 Voir le site : https://www.anneauxdelamemoire.org

6 Son corps ainsi que ceux de sa femme et de leurs quatre enfants ont été rapatriés depuis le cimetière d’Alger où ils se trouvaient, jusqu’au mausolée spécialement achevé dans le centre historique de Brazzaville, immense coupole cylindrique, en marbre et climatisée. A l'entrée, une statue de huit mètres de haut de l'aventurier est érigée au centre d'une fontaine.

7 Voir l'article de Philippe Bernard dans Le Monde du 6 février 2021

8 Voir le beau film de James Blue Les oliviers de la justice (1962)

9 Il aura fallu quelques 150 ans depuis son abolition…

10 Et deux députés d’extrême droite devenaient vice-présidents de l’Assemblée Nationale : Sébastien Chenu et Hélène Laporte.

11 Le rapport Duclert et ses 1.200 pages

12 Voir le film de Robert Guediguian « Une histoire de fou » (2015) d’après le livre de José Antonio Gurriarán La Bombe.

14 Voir les films de Frank Cassenti « L’affiche Rouge » (1976) et « L’armée du crime » de Robert Guedignan (2009)

Agrandissement : Illustration 12