Peu connu, le « convivialisme » est cependant soutenu par plus de 250 intellectuels de différentes disciplines, académiques ou essayistes, originaires d’une trentaine de pays, mais pour moitié de France, qui viennent de publier en février 2020 (Actes Sud) un manifeste pour le promouvoir comme philosophie politique. Ce petit ouvrage a pour sous-titre : « Pour un monde post-néolibéral ». Je vais commencer ici - Qu’est-ce que le convivialisme ? (1) – par présenter la genèse de sa constitution et comment il peut servir de point d’appui au rassemblement des forces démocratiques et écologiques. Ensuite je montrerai en quoi il permet de contrer le néolibéralisme - Qu’est-ce que le convivialisme ? (2) – par le dépassement de l'hégémonie de la philosophie libérale, enfin j'en viendrais à expliciter en quoi il est une alternative à l’hégémonie de la pensée libérale, en détaillant quels en sont les principes de philosophie politique - Qu’est-ce que le convivialisme ?(3).

La genèse du convivialisme

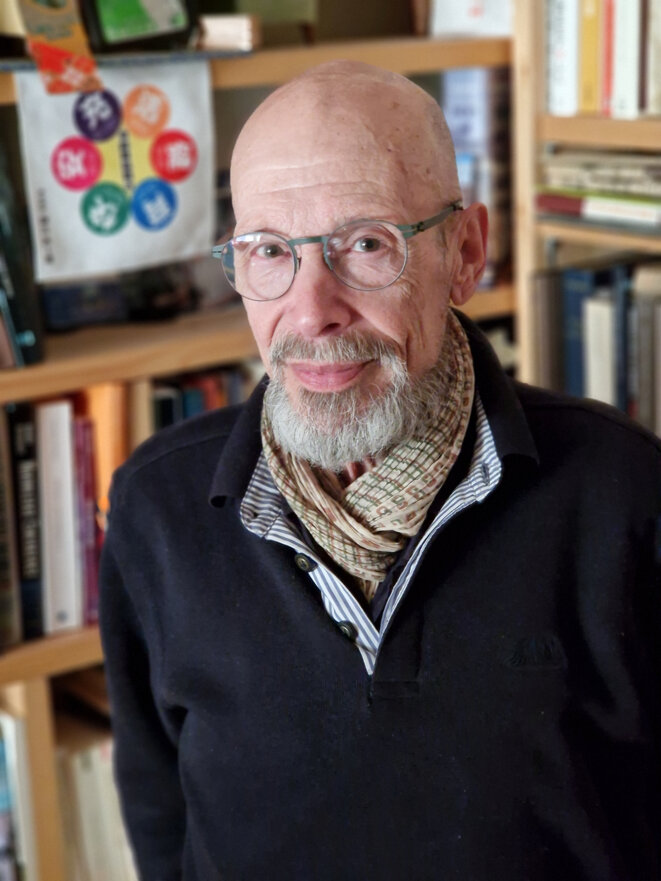

Ce mouvement est issu d’un colloque international que j’avais organisé à Tokyo en juillet 2010 et pour lequel j’avais pu faire intervenir, côté français, entre autres, Alain Caillé, Serge Latouche et Patrick Viveret. J’avais sollicité un ensemble de participants qui voudraient bien réfléchir collectivement à la question suivante : Peut-on faire fonctionner une société qui serait à la recherche d’une meilleure qualité de la vie ? Et bien sûr non pas fondée comme la plupart des sociétés du moment, c’est dire sur la poursuite sans fin de la croissance. Pour ce colloque j’avais mis à l’agenda des discussions l’idée de convivialité et de société conviviale qu’Ivan Illich avait proposée en 1973, et dont plus personne ne parlait. Un accord assez large s’est fait et Alain Caillé a suggéré de mettre cela sous une forme de philosophie politique, qu’on pourrait appeler « convivialisme ». Dans une certaine euphorie une quinzaine de participants ont célébré, après le colloque, l’assemblée générale constitutive du convivialisme. Dans la foulée j’ai coordonné un ouvrage[i] avec quatre signatures sous le titre « de la convivialité- dialogues sur la société conviviale à venir » et publié en 2011 par La Découverte.

Alain Caillé a organisé une suite à Paris et a permis ainsi la préparation et la publication du premier manifeste[ii] en 2013, co-signé par 64 auteurs. Les auteurs ont en commun d’approuver le cœur de ce manifeste, c’est-à-dire les quelques principes qui y sont explicités et dont l’observation pourrait permettre à une société de fonctionner en visant une meilleure qualité de vie. Le groupe de ceux qui ont en partage cette approbation constitue une sorte de mouvement qui est clairement un mouvement autour d’idées, des idées sur la manière de penser et de vivre le monde. Un mouvement informel qui n’est structuré ni en think tank qui serait destiné à produire des rapports, ni en task force qui aurait pour objet de lancer et accompagner des actions par exemple pour promouvoir la mise en œuvre concrète de mesures inspirées par ces principes. Ce n’est pas non plus un embryon de micro parti politique qui rêverait de grossir, de prendre le pouvoir, de fomenter une refondation radicale de nos sociétés, qui entraînerait une véritable révolution planétaire. Ce n’est qu’un relativement petit groupe de personnes qui réfléchissent et dont chacun des membres, au-delà de l’approbation d’un cœur de principes, poursuit de son côté ses activités personnelles ou collectives, ses recherches avec ou non des apports dans la ligne implicite ou explicite du convivialisme.

Personnellement j’ai publié dans cette ligne en 2014, un petit ouvrage[iii] destiné au grand public « Vers une civilisation de convivialité », puis j’ai réuni un nouveau colloque dont j’ai tiré et coordonné la publication en 2017 de textes individuels signés par une vingtaine d’intervenants dans un ouvrage[iv] intitulé « Reconstruction de la société – Analyses convivialistes ». Des liens suivis se sont maintenus entre presque 200 personnes qui participent à une liste de discussion et qui, depuis 2012 se sont réunies à Paris sept à huit fois par an, à une trentaine en général, pour discuter sous l’angle du convivialisme, de questions comme le revenu universel, les monnaies complémentaires, la place des femmes, la place de la religion, l’Europe. Et puis pour mettre au point ce second manifeste.

Une internationale convivialiste ?

Le second manifeste a voulu marquer dans sa publication que cette « philosophie politique » concernait bien l’évolution de toute l’humanité et qu’elle émanait de réflexions qui étaient conduites partout sur la planète. Ainsi la signature d’intellectuels de plus de 30 pays a été collective sous le terme d’internationale convivialiste, certes non constituée comme telle. Elle n’est qu’en formation, car tant l’initiative que la dynamique du mouvement sont surtout françaises. Toutefois on peut souligner trois éléments qui les situent dans un espace bien plus large que le seul hexagone – mais qui ne modifient pas la nature de notre mouvement telle que je viens de la préciser.

Dès le premier Manifeste, nous avions quelques signataires francophones étrangers, mais surtout il a été traduit et mis en discussion dans divers pays. En particulier près de chez nous en Allemagne et en Italie, et plus loin, au Brésil et au Japon. Avec des publications dans ces pays. Il en existe aussi des versions anglaise et espagnole et des résumés disponibles sur internet dans une dizaine de langues.

Ensuite il faut dire que la question posée est planétaire dès le départ : dans le monde entier les sociétés s’organisent depuis des décennies pour réussir la croissance de leur PNB mais partout l’insatisfaction est grandissante, et nous sommes pour le moins des centaines de millions à proclamer qu’un autre monde est possible. Il est donc urgent de dire comment cela est possible et ce n’est pas une question franco-française. Nous avons aussi essayé de l’aborder en soulignant la nécessaire prise en compte de ce que les situations vécues dans ce monde difficile en différents endroits de la planète sont différenciées.

Enfin ce mouvement convivialiste s’est appuyée sur plusieurs réseaux universitaires préexistants qui avaient des partenaires ou des collaborations dans de nombreux pays. Alain Caillé avait fondé en 1981 un Mouvement Anti-utilitariste dans les Sciences Sociales (MAUSS) qui pour être français, n’en avait pas moins des ramifications notamment en Italie, en Suisse et au Brésil. Ce mouvement critique, au-delà du disciplinaire sociologique, essayait de défendre une approche et une organisation de la société non fondée sur l’hypothèse que chacun ne fait que poursuivre son intérêt individuel. De mon côté, j’avais lancé, en 2002, PEKEA un réseau international d’universitaires originaires d’une cinquantaine de pays, spécialistes de sciences humaines et sociales – mais pour moitié des économistes. Avec le projet de construire une approche politique et éthique des activités économiques[v], en partant d’une critique constructive de l’approche économiciste standard. Pour le second manifeste une version de travail en anglais a circulé et a permis de faire collaborer à son élaboration des chercheurs non francophones, de ces réseaux et aussi au-delà et, par suite, ce second manifeste a pu être signé par des ressortissants de 33 pays.

Un stimulant au rassemblement des forces écologiques et démocratiques ?

D’innombrables initiatives locales ou sectorielles, associatives ou politiques s’activent pour une transformation sociale, écologique et démocratique nécessaire mais sans qu’elle s’enclenche fortement. Diverses variétés de socialisme, d’écologie, d’anti néo-libéralisme, d’anti capitalisme sont une richesse de notre paysage politique mais c’est aussi une balkanisation qui les rend impuissants. Si malgré leur diversité, ces initiatives percevaient qu’elles partagent un même idéal, elles pourraient se rassembler en son nom, pour mener un combat victorieux contre le néo-libéralisme et contribuer ensemble à fonder un nouveau pacte social.

Pour cela il faut expliciter cet idéal en énonçant les principes partagés pour engager la nécessaire transformation sociale, écologique et démocratique. C’est ce que fait le manifeste convivialiste, et dans une version simplifiée mais complète on peut en retenir quatre : (1) modération responsable, (2) égale dignité, (3) liberté solidaire, (4) délibération créatrice.

Ecologistes, socialistes, insoumis, anticapitalistes, réformateurs de différentes tendances, devraient pouvoir s’y retrouver, en acceptant l’idée que la réussite du projet de transformation ne peut s’appuyer sur les seuls principes qui leur sont historiquement les plus chers, mais sur une combinaison interdépendante avec d’autres. Presque toutes ces traditions politiques ont déjà intégré que la « modération responsable » était indispensable face à la menace écologique et à l’hyper concentration capitalistique. L’égale dignité doit absolument être atteinte avant même d’approcher la disparition de toute inégalité économique. La liberté individuelle ne saurait être négligée, mais elle ne peut signifier encouragement de la rivalité égoïste et doit se vivre dans le partage et la coopération. La démocratie active à tous les niveaux de territoire et entre eux est créatrice par la délibération des citoyens et de leurs représentants du commun à définir et à forger ensemble.

A suivre…

[i] Alain Caillé, Marc Humbert, Serge Latouche, Patrick Viveret (2011) de la convivialité – dialogues sur la société conviviale à venir, Paris, La Découverte.

[ii] Collectif (2013) Manifeste convivialiste – Déclaration d’interdépendance, Paris, Le Bord de l’eau.

[iii] Marc Humbert (2014) Vers une civilisation de convivialité, Rennes, Ed Goater.

[iv] Marc Humbert (2017) Reconstruction de la société – Analyses convivialistes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

[v] PEKEA pour a Political and Ethical Knowledge in Economic Activities. La revue du MAUSS s’était fait l’écho de sa constitution et Alain Caillé avait rejoint ce réseau de même que j’étais devenu membre du MAUSS. PEKEA fonctionnait en anglais, espagnol et français et comportait un millier de chercheurs d’une cinquantaine de pays, notamment en Amérique Latine.