La convivialité a été présentée par Ivan Illich en 1973[i] comme remède à la pathologie anthropologique de nos sociétés modernes. Son remède est assez proche de ce qu’a proposé bien plus tard, en 2016, Harmut Rosa[ii] avec la Résonance. Il avait identifié lui aussi en 2005 l’accélération comme pathologie de la modernité. Pour Illich cette accélération est devenue excessive à partir de 1955, Rosa en situe l’apparition au moment de la modernité tardive, dans les années 1990.

Tous deux, diagnostiquant ce mal, déploient une analyse qui n’est pas centrée sur la critique du capitalisme. « Il est vain de déblatérer contre le capitalisme : ce n’est pas lui qui crée ce monde, c’est la machine » écrivait Jacques Ellul. Nos deux penseurs ne décentrent pas pour autant leur analyse vers une critique de la technique comme Ellul et comme d’autres l’ont fait : Heidegger, Habermas ou Feenberg. Ils ciblent le mal qu’ils ont identifié, l’accélération. C’est à dire le rythme excessif des changements imposés à notre humanité, à nos sociétés qui, devenues modernes, ne semblent pouvoir perdurer que par accélération. Le tempo du changement s’affole et tous deux notent certes que « le temps est devenu de l’argent » évoquant l’aphorisme de Benjamin Franklin (1748) « Time is money ». Mais la racine du mal qui nous ronge c’est que nous sommes en permanence dans la course à la performance et pourtant perpétuellement en manque de temps, et, bref, que poussés à ne pas perdre notre temps, nous ne pouvons plus prendre le temps, de vivre.

Cette accélération qui parait devenue indispensable pour se maintenir à flot, met en péril une vie pleinement humaine et nous entraîne ainsi dans une forme de déshumanisation. Les deux auteurs ont un commun une multitude d’illustrations et de formulations critiques pour démontrer leur thèse. Je vais me contenter ici de présenter de manière systématique l’analyse d’Illich et sa cohérence d’ensemble qui échappe parfois à ses lecteurs, souvent entraînés par tel ou tel aspect de la richesse de son propos.

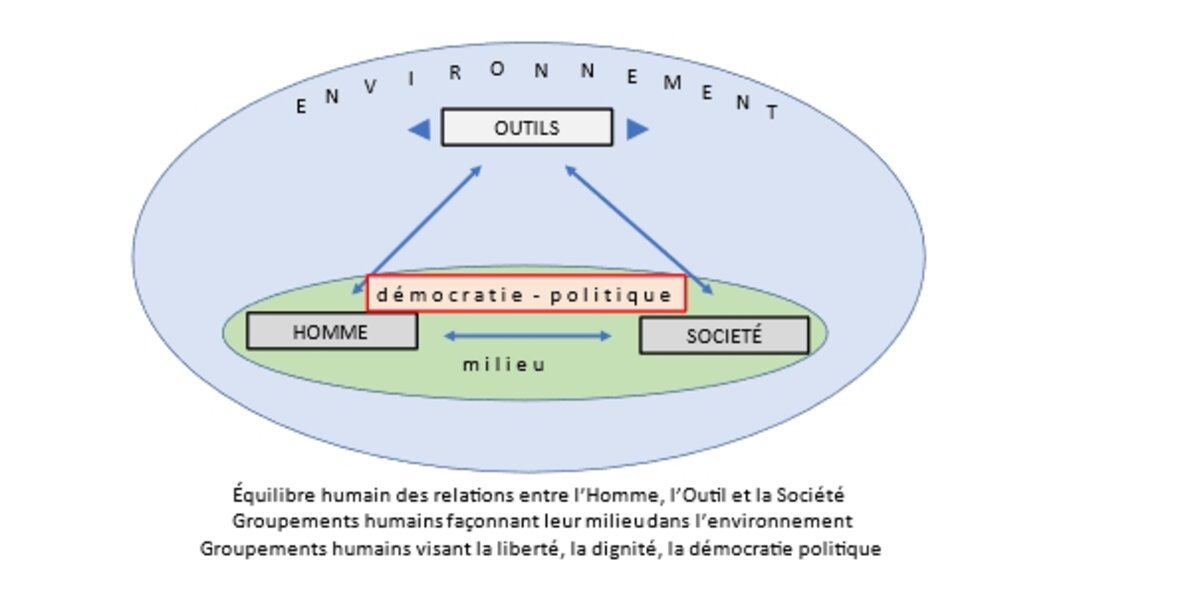

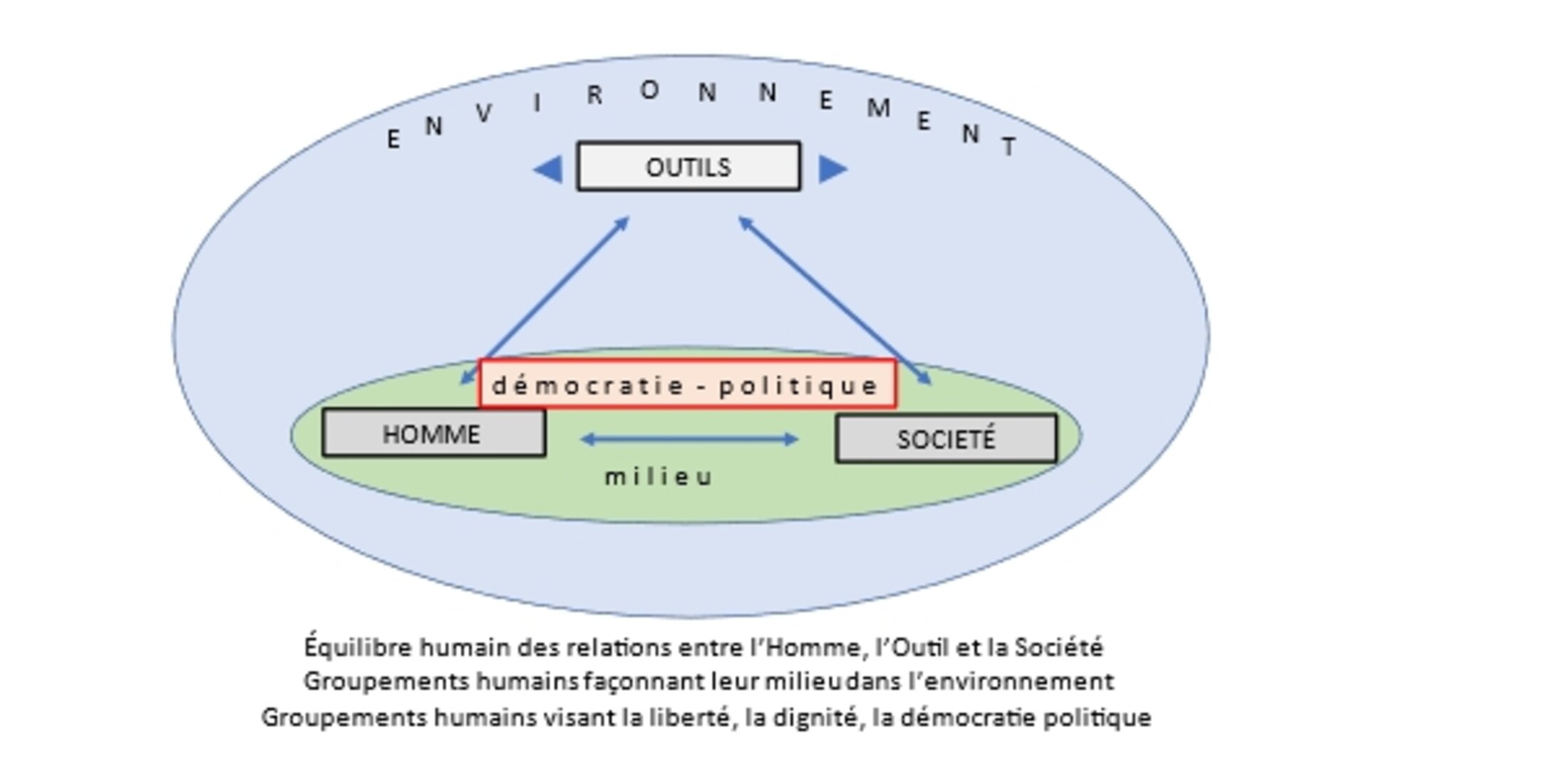

Le cœur de l’analyse d’Illich est une appréhension originale du fonctionnement de l’humanité comme articulation d’une « triade millénaire de l’homme, de l’outil et de la société ». C’est elle qui maintient notre humanité en équilibre d’homéostasie propre à la vie humaine. J’ai construit un schéma de cette articulation et il peut être utile de le consulter pour suivre la présentation que je fais ci-après de l’apport d’Illich.

Le diagnostic : l’accélération

Les outils et l’environnement

Agrandissement : Illustration 1

Le terme d’outil recouvre chez Illich tout ce qui est utilisé par l’humanité pour vivre, une vie menée au sein de groupements humains, en société. Ce sont d’une part des objets à manipuler, simples comme un marteau, mécaniques comme une automobile, sophistiqués comme un algorithme ou des symboles portés par des mots, des idées, des images et d’autre part des arrangements sociaux comme des institutions, des administrations, ou des procédures légales. Ces outils servent l’organisation et la production de la vie humaine en société qui se situe dans l’environnement dit naturel. Illich prend toute la mesure du péril écologique qui pèse sur cet environnement. Il écrit (p.76) l’homme a évolué pour s’adapter à une niche dans l’univers. « La terre est notre demeure. Et voici que l’homme menace sa demeure. » Il souligne la précarité de l’équilibre entre l’homme et la biosphère et si l’humanité doit puiser dans l’environnement naturel pour vivre, il énonce (p. 123) les conditions de l’intervention dans l’écosphère : « ne pas franchir les limites génétiques ». Ce qui signifie pour lui ne pas rendre la terre inhabitable.

La société, le milieu et la démocratie politique

Pour Illich l’insertion de l’humanité dans l’environnement est un processus collectif mis en œuvre par la société qui crée (op.cit., p. 78) un « milieu physique, social et psychique » sorte de « coquille-outil ». Cette distinction entre environnement et milieu n’est pas commentée mais peut-être rapprochée de celle employée par Augustin Berque qui souligne la co-production humaine de la société et de son milieu[iii]. Les outils sont confectionnés par et confectionnent la société, forgeant le milieu humain en puisant en particulier dans le vaste environnement dont l’humanité s’approprie des éléments pour son usage et poursuivre ses fins.

Pour Illich, l’articulation de la relation triadique entre l’homme l’outil et la société doit être caractérisée par le fait que « les technologies modernes servent des individus reliés politiquement plutôt que des gestionnaires[iv] ». C’est sa manière de dire le primat du politique – il écrit plus souvent le Droit et le langage- sur la technocratie et la bureaucratie ; il convient que cela peut s’appeler (p.153) « socialisme de participation ». Ce qui se pratique par (p.152) « un recours lucide à la procédure, fait dans un esprit d’opposition continue à la bureaucratie […] une procédure réglée, qui reconnaisse au conflit d’intérêts sa légitimité, donne valeur au précédent, et attribue un caractère exécutoire à la décision d’hommes ordinaires, reconnus pas la communauté comme la représentant. »

Cette politique doit être menée au sein d’une société respectant (p. 29-30) « l’idéal proposé par la tradition socialiste [ …] la liberté et la dignité de l’être humain […] l’égale liberté d’autrui ». Pour ce faire les outils doivent être « soumis à un contrôle politique », « établis et gouvernés par des processus politiques et non des décisions d’experts[v] ».

Les dysfonctionnements et l’accélération

Selon Illich il y a une équilibration naturelle (spontanée ?) de la relation triadique entre l’homme, l’outil et la société, « homéostase de l’homme dans son milieu que menace toute dysfonction de l’outil (p. 116) ». Le principal dysfonctionnement tient au changement qu’entraînent les outils quand le rythme de ce changement du milieu dépasse un certain seuil. Ce n’est pas pour autant un refus du changement, Illich proclame en effet (p. 113) qu’« une société gelée serait tout aussi insupportable à l’homme qu’une société de l’accélération ». Il précise : « les outils qui requièrent des périodes de temps ou des espaces ou des énergies bien au-delà des échelles naturelles correspondantes dysfonctionnent. Ils renversent l’homéostase[vi] ». Illich insiste : le changement « doit se faire à l’intérieur de certaines limites (p. 72) ». En effet, écrit-il (p.11) « lorsqu’une activité outillée dépasse un certain seuil défini par l’échelle ad hoc, elle se retourne d’abord contre sa fin, puis menace de destruction le corps social tout entier ».

Or nos sociétés en sont menacées car « le changement accéléré est devenu à la fois addictif et intolérable. Dès ce moment, l’équilibre entre stabilité, changement et tradition a été rompu[vii] ». Pour lui, la politique est (p.116) le « processus par lequel les hommes assument la responsabilité de cette homéostase ». Ce qui signifie que la définition des limites n’est pas du ressort de bureaucrates ou d’experts mais de la politique. Elles sont nécessaires dans toute société mais adaptées en fonction de choix culturels propres à chaque collectivité (p. 117).

A suivre.....

[i] Ivan Illich (1973) La convivialité, Paris, Le Seuil.

[ii] Harmut Rosa, diagnostique la pathologie de l’accélération dans Hartmut Rosa (2010) Accélération. Une critique sociale du temps, Paris, La Découverte. Il présente son remède, la résonance, dans Hartmut Rosa (2018) Résonance – une sociologie de la relation au monde, Paris, La Découverte. Il poursuit avec l’idée d’indisponibilité : Harmut Rosa (2020) Rendre le monde indisponible, Paris, La Découverte.

[iii] Augustin Berque (2001) Écoumène. Introduction à l'étude des milieux humains, 2001, Paris, Belin. Voir http://ecoumene.blogspot.com/2018/02/au-est-ce-que-la-mesologie-Berque-Moreau.html ).

[iv] Ici, comme en d’autres occasions, la traduction française étant défectueuse, je donne ma traduction de la version anglaise (Ivan Illich (1973) Tools for Conviviality, London, Marion Boyars Publishers. p. xii (les italiques sont de Illich).

[v] Ici je traduis le texte anglais, p. 11-12.

[vi] Ici encore je traduis le texte anglais, p. 78.

[vii] Ibid., p. 75.