Agrandissement : Illustration 1

Tout, en ce monde, dépend de la perspective du regard, nous rappelle Papa Davina, grande figure allégorique de l'escroquerie morale et financière nigériane, dans la dernière fresque romanesque de Wolé Soyinka, Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde (2023). Sur les JO, ma perspective ici sera d’ordre esthétique. Je m’intéresse à la dimension artistique de certaines performances car elles révèlent une manière philosophique d’être-au-monde. Le basketball en est une parfaite illustration, qui évoque la mise en scène spectaculaire du corps et de l'esprit propre aux cultes et rites des sociétés traditionnelles africaines.

Le basketball fut créé en 1891 par James Naismith, un professeur de sport d’origine canadienne qui cherchait à maintenir la forme physique de ses élèves pendant l’hiver. Ce sport se développa assez rapidement et devint très populaire dans les universités et les établissements secondaires d’Amérique du Nord au début du siècle dernier. En 1946, date de création de la ligue nationale de basketball (NBA, en anglais), les Etats-Unis étaient foncièrement ségrégationnistes. Les Afro-Américains étaient exclus de la ligue. Mais tout changea lorsqu’ils y furent admis. Les Noirs apportèrent au jeu du basket une vitalité, un dynamisme, un sens du spectacle significatifs de leur culture, éléments que l’on retrouve dans leur musique (le jazz, les spirituals, le hip-hop) ou leur spiritualité. A cet égard, l’écrivain Ralph Ellison, auteur du roman Invisible Man (1952), se demandait « A quoi ressemblerait l’Amérique sans les Noirs ? » Réponse : « N’eût été le style négro-américain », écrit-il, « nos plaisanteries, nos récits interminables, même notre sport manquerait de prouesses soudaines, de chocs, de changements rapides de rythme à l’image du jazz ».

Plus d’un siècle s’est écoulé depuis l’abolition de l’esclavage. Les Noirs se sont américanisés. On aurait pensé la mémoire africaine éteinte en eux. Pourtant, force est de constater sa survivance à travers ce que Ralph Ellison nomme le « style négro-américain ». Arrêtons-nous sur quelques exemples précis.

Le « chalk toss » du célèbre basketteur américain Lebron James. Ce geste rituel, exécuté au début de chaque match, consiste à remplir les mains de poudre blanche – pour une meilleure prise de la balle – puis à la lancer dans l’air comme pour solliciter les esprits du basketball. Il s’agit là d’une réminiscence des anciens rites de « self-empowerment » - de potentiation mentale, spirituelle et physique - avant d’aller au combat (cf. les compétitions de lutte au Sénégal).

Le « gorilla walk » ou la marche du gorille. Ce geste, récurrent après une action spectaculaire tel le slam dunk ou le blocage d’un tir, consiste à montrer les muscles et à frapper du poing contre la poitrine pour affirmer sa domination. Le geste était éminemment politique dans le contexte de la ségrégation raciale (infériorisation du Noir) aux Etats-Unis. Il est aussi à rattacher au mouvement be-bop dans le jazz où les musiciens noirs affirmaient une virtuosité musicale inégalable dans une société qui les dénigrait. A remarquer que cette attitude de domination absolue du mâle noir continue d’alimenter les peurs irrationnelles de la société blanche à son égard. De sorte que Thomas Jefferson, le troisième président des Etats-Unis, voyait l’abolition de l’esclavage comme une manière de libération du loup dans une bergerie. Sur le même thème, je conseille le roman de Richard Wright, Un enfant du pays (1940).

Le « frantic headshake » de Stephen Curry. Ce mouvement frénétique de la tête survient souvent chez Stephen Curry après un tir spectaculaire. Dans un entretien au New York Times, Curry déclare traverser des moments où il a l’impression d’entrer en transes. Il atteint un état de transcendance, résultat d’un travail acharné, qui rend son jeu totalement fluide de sorte qu’il n’a plus besoin d’effort. Peut alors commencer son « night… night celebration ». Bonne nuit à tous. Le match est terminé (voir la finale de basket France-USA avec son barrage de tirs à trois points).

On remarque aussi chez Curry et beaucoup d’autres joueurs noirs américains des tendances kinesthésiques issues de l’inventivité chorégraphique africaine : petits sauts jubilatoires en arrière (à l’image du jeu de jambes de Mohamed Ali que, dans le Woleu-Ntem, l’on assimilait à la danse de percussions Zôbiyang). Petite danse du ventre et des épaules après un tir extatique.

Le « chest bump ou bumping » consiste à se féliciter en sautant pour se donner le torse. Ce geste relevait de l'expression masculine de l’affection en Afrique. Les hommes s’embrassaient souvent par un mouvement de poitrine qui devait être puissant et sonore. Je me souviens parfois avoir failli me faire renverser par mes oncles maternels chaque fois que j'allais leur rendre visite. On en voit quelque peu la variante dans les salutations des chefs d’états africains qui ne se donnent pas la joue mais s’embrassent par le côté du front

Agrandissement : Illustration 2

Le basketball est un spectacle où l’émotion apparaît indissociable de la commotion. Cela se comprend. A l’origine, le basket se jouait dans les ballrooms et se terminait par la danse. Les joueurs se transformaient alors en musiciens et déployaient la même énergie dans leur jeu musical.

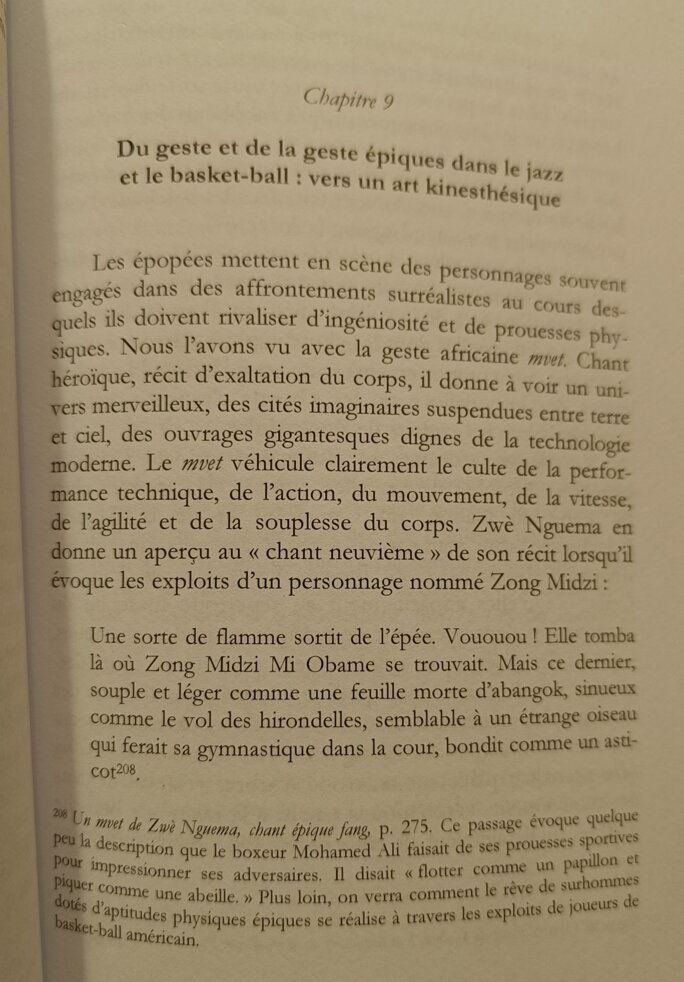

Emotion et rationalité. Il faut un QI élevé pour parvenir à la dextérité d’un Lebron James ou d’un Stephen Curry. Mais, contrairement aux cultures de répression ou de codification rigoriste des émotions, le savoir-faire rationnel ne vient pas ici étouffer l’expression du ressenti. Cette dimension esthétique constitue un paradigme central des arts africains. Elle définit particulièrement la structure narrative de certains récits épiques où les guerriers font preuve d’exploits défiant les lois de la gravitation (voir l’épopée Mvett du Gabon, Cameroun et de la Guinée équatoriale). Ils peuvent sauter jusqu’à disparaître dans le ciel, exécuter des bonds de plusieurs centaines de mètres, déployer une élasticité fantastique. Expérience onirique, bien sûr, qui laisse cependant entrevoir les possibilités infinies du corps humain. En science physique, on parle « d’expérience de pensée ». Celle-ci, très présente dans les épopées d’Afrique centrale, semble avoir trouvé une voie de déploiement dans les exploits sportifs des enfants de la diaspora, à l’instar d’une Simone Biles qui se joue des agrès comme ces petits garçons jadis formés, chez les Fang du Gabon, au rite initiatique du Sô. Rite marqué par des épreuves gymniques.

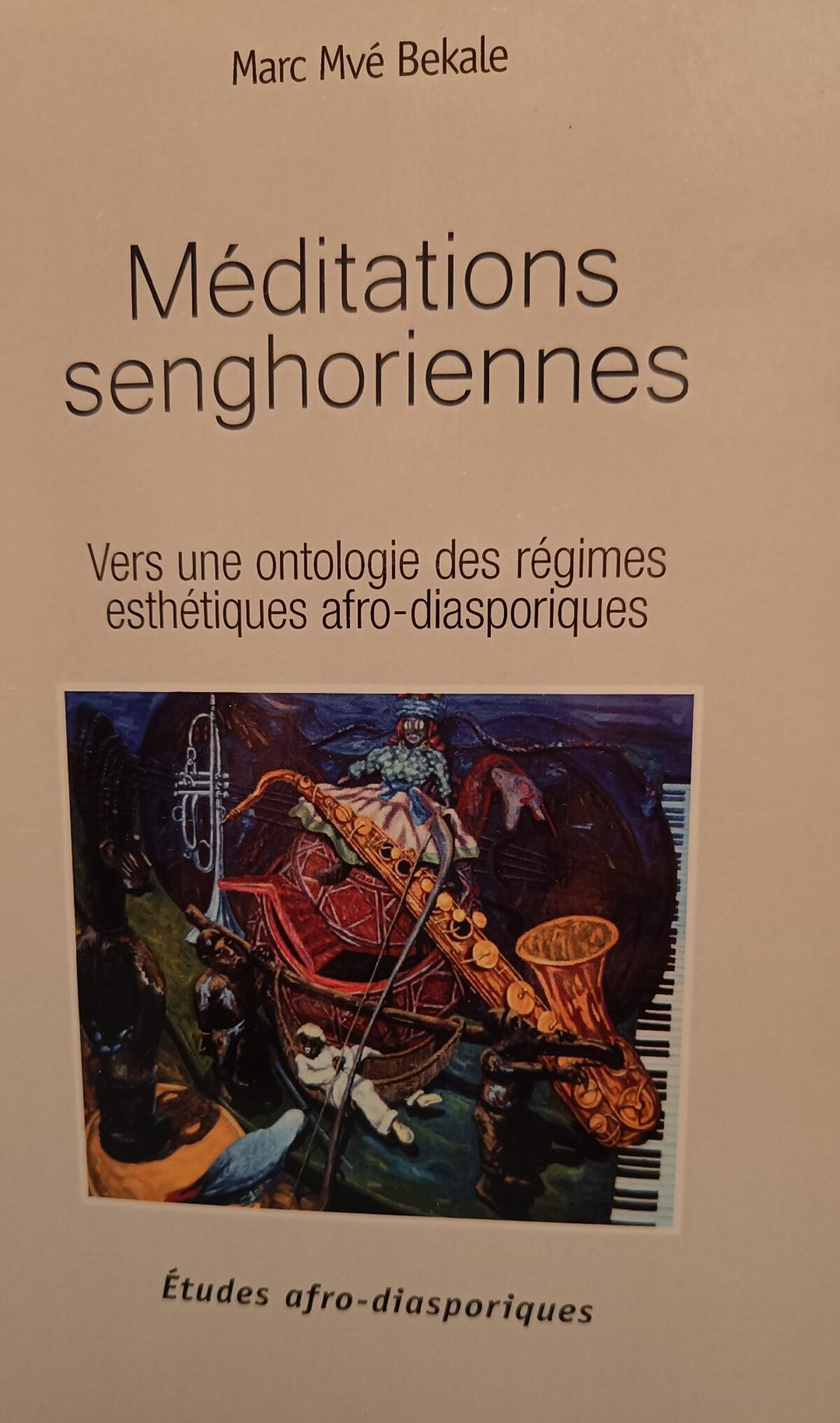

Autant d’aspects de l’esthétique afro-diasporique que j’ai étudiés en lien avec le jazz, les techniques oratoires de la théologie révolutionnaire noire américaine et les cultes du « self-empowerment » en Afrique centrale. Il s’agit de montrer la rétention, la rémanence et la dissémination des paradigmes culturels africains dans la construction de l’Universel.

Vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie à mon ouvrage : Méditations senghoriennes : vers une ontologie des régimes esthétiques afro-diasporiques (2015, réédition l’année prochaine avec de nouvelles analyses).