Le concept de Dieu est né de la nécessité d’apporter des réponses à l’indicible ; de la volonté de surmonter la misère de la condition humaine. En cela, Dieu convoie un idéal protecteur et unificateur, dont les religions, malgré les dérives et les fourvoiements, sont la révélation.

♦ Omar Bongo : les remords d’un roi soleil noir

Répondre à l’indicible, à l’absurdité de son règne devant Dieu, Omar Bongo Ondimba s’était plié à l’exercice au crépuscule de sa vie dans une de ses dernières allocutions : « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous ; mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il répare. » Discours d’auto-flagellation ? Réquisitoire contre soi-même et le régime qu’il a dirigé pendant près d’un demi-siècle ? Incontestablement. Mais aussi, force est de constater à quel point cette parole chargée de remords fait écho au destin d’autres grands naufragés de l’histoire. Comment ne pas y entendre le cri de détresse de Caligula, empereur romain du 4ème siècle, personnage despote et contempteur de la démocratie, mis en en scène par Albert Camus dans une pièce éponyme ? Face à son propre miroir, Caligula capitulera en reconnaissant à jamais sa culpabilité : « je n’ai pas pris le chemin qu’il fallait, je n’aboutis à rien. » On pense également au poème de Percy Shelley, « Ozymandias ». A travers des vers d’une implacable ironie, l’auteur évoque l’arrogance, la puissance, la tyrannie du pharaon Ramsès II :

Mon nom est Ozymandias, Roi des Rois

Contemplez mes œuvres, Ô Puissants et désespérez !

À côté, rien ne demeure. Autour des ruines

De cette colossale épave, infinis et nus

Les sables monotones et solitaires s’étendent au loin.

Cette petite promenade littéraire, par laquelle nous avons cherché à traduire les mirages tragiques du pouvoir absolu, permet de lire la déclaration d’Omar Bongo Ondimba sous le prisme d’un déchirement moral dû à la reconnaissance d’une Faute personnelle grave : avoir failli à la mission que Dieu lui aurait confiée. De fait, Bongo se situait lui-même dans la lignée des anges déchus, à l’instar de Satan chassé du jardin d’Eden en raison de son arrogance et pour avoir instauré un ordre nouveau marqué par le péché, c’est-à-dire le non-respect des lois morales qui étaient censées encadrer la vie des hommes.

♦ Ping-Sima-Nzouba : la lutte pour l’accès au « veau d’or »

« Dieu ne nous pardonnera pas ». Parvenu au bout du parcours, l’homme fort du Gabon s’est trouvé confronté à une véritable crise morale et spirituelle, après avoir conduit « son peuple » vers l’abîme par la mise en abymes de l’Etat de droit sans lequel le destin humain ne peut s’améliorer sur terre.

A l’image d’Aaron, qui, lors de l’épisode de l’Exode, avait dépouillé le peuple israélite de ses bijoux pour fabriquer le « veau d’or », une création artificielle érigée au pied de la montagne pendant que Moïse recevait des enseignements spirituels au sommet du Mont Sinaï, Bongo et ses amis politiques – passés aujourd’hui dans l’opposition l’âme en paix, sans le moindre remords – s’étaient livrés pendant quarante-deux ans au culte du « veau d’or » gabonais, symbolisé par la manne financière issue de l’exploitation minière et forestière.

Les héritiers d’Omar Bongo en ont-ils tiré des leçons ? Rien ne permet de le penser dans ce pays où les rites de déperdition morale semblent avoir atteint un état de métastase et donnent libre cours à toutes sortes de dérives nihilistes : crimes rituels motivés par la quête d’ascension politique, propagation anarchique des églises éveillées qui se délectent de la misère des populations déboussolées, etc.

En 1958, le Général de Gaulle décida d’accorder aux pays africains des indépendances de façade. Cinquante ans plus tard à la Baule, un autre monarque élu, François Mitterrand, inaugura l’ère des démocraties bidon. Des démocraties sans Etat de droit, sous contrôle de l’ancienne puissance coloniale, dont les populations d’Afrique noire attendent toujours les retombées socio-économiques.

Alors se pose une question que certains trouveront paradoxale : le combat du Gabonais lambda doit-il se focaliser sur l’alternance démocratique ou la revendication de ses droits socio-économiques ? Certes les deux termes de la question sont consubstantiels, le contexte de démocratie de façade actuelle invite à les séparer. En effet, dans un pays pris en otage par les héritiers du système Omar Bongo – composés d’une pseudo-élite politique toujours prompte à envoyer le peuple au casse-pipe pendant qu’elle se tient elle-même à l’abri –, l’alternance correspondrait à la formule « bonnet blanc, blanc bonnet ». Cela est d’autant plus vrai que Jean Ping, Raymond Ndong Sima, Guy Nzouba Ndama, & Co. n’ont décidé d’entrer en dissidence qu’à partir du moment où ils ont perdu leurs privilèges, après avoir été maltraités. Aujourd’hui sans activités rémunératrices, les opposants (transfuges du PDG) ne s’inquiètent guère du lendemain, parce qu’ils vivent des « Biens mal acquis » en compagnie de leur mentor. On doute que leur combat vise le bien-être des Gabonais.

♦ Vers une refocalisation des luttes citoyennes

Quand une démocratie se montre bancale et peine à atteindre ses objectifs, elle en perd le label. Tel est le cas du Gabon. Depuis les années 1990, la souveraineté du peuple, premier pilier de la démocratie, a constamment été bafouée à travers la fraude électorale et les manipulations institutionnelles de toutes sortes. Quant aux droits socio-économiques, ils figurent bien dans le préambule de la constitution, font parfois partie de la profession de foi des candidats, mais leur réalisation reste toujours lettre morte au lendemain des élections.

L’alternance démocratique apparaît donc comme un leurre. Une illusion. Elle ne garantira en rien la satisfaction des aspirations de la population. D’où la nécessité de dissocier le combat démocratique de la lutte pour les droits humains, laquelle restaure la dignité du citoyen. Aller voter pour son candidat : oui ! Mais non point se poser en martyr au nom d’une alternance superficielle, où l’on verra une même élite politique, au service de ses seuls intérêts, se succéder au pouvoir. En revanche, la radicalité de la lutte du peuple d’en bas doit viser la conquête des droits socio-économiques. Car il se pose ici un véritable problème éthique : le makaya des bas-fonds de Libreville doit-il aller se faire écraser par les chars de « l’armée en or » d’Ali Bongo Ondimba afin de laisser s’installer à sa place un autre autocrate aux pouvoirs démesurés, nourri d’une philosophie anti-développement ? Il semble moralement juste de mettre sa vie en péril pour revendiquer des conditions de vie meilleure, ce que le simulacre électoral au Gabon ne garantit aucunement.

Dans les quartiers urbains et les villages, les populations doivent s’organiser, débattre, penser, par et pour elles-mêmes, les voies de leur empowerment – potentiation politico-économique. Ces voies, loin d’être données, se conquièrent : descendre dans la rue afin d’exiger une allocation de chômage pour les diplômés à la recherche d’emploi. Le revenu minimum vital (RMV) en faveur des habitants de campagne sans ressource. Gratuité des transports pour les écoliers et les lycéens, etc. Tous ces avantages sociaux doivent être arrachés de lutte permanente. Lorsque de telles conquêtes détermineront le combat politique, elles mèneront mécaniquement à un régime de contrôle, de partage et de distribution équilibrée des pouvoirs. L’avènement d’un tel régime ne verra guère le jour avec la démocratie bancale actuelle.

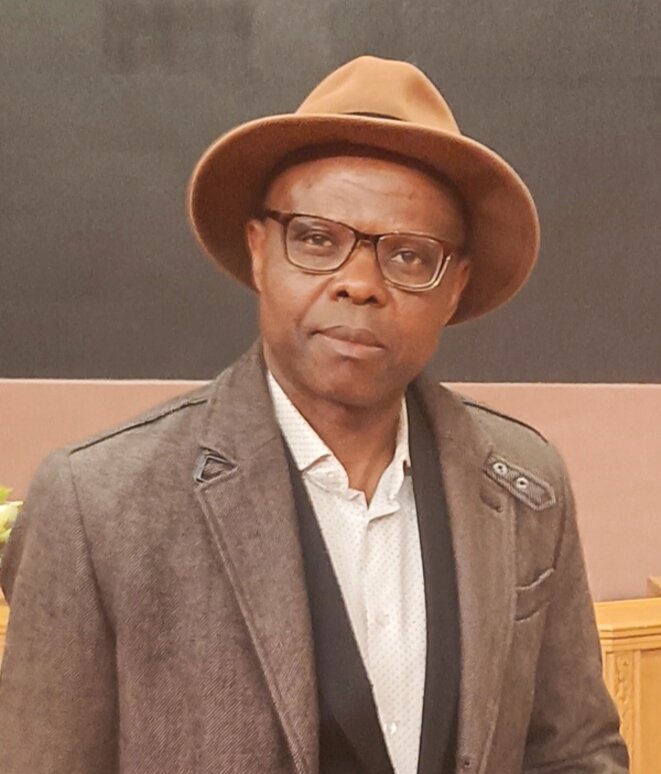

Marc Mvé Bekale

Essayiste, maître de conférences

Directeur du Département Techniques de commercialisation (IUT de Troyes, Université de Reims)

Dernier ouvrage paru : Méditations senghoriennes : vers une ontologie des régimes esthétiques afro-diasporiques. Paris, L’Harmattan, 2016.

Article paru dans le journal gabonais Le Temps