Agrandissement : Illustration 1

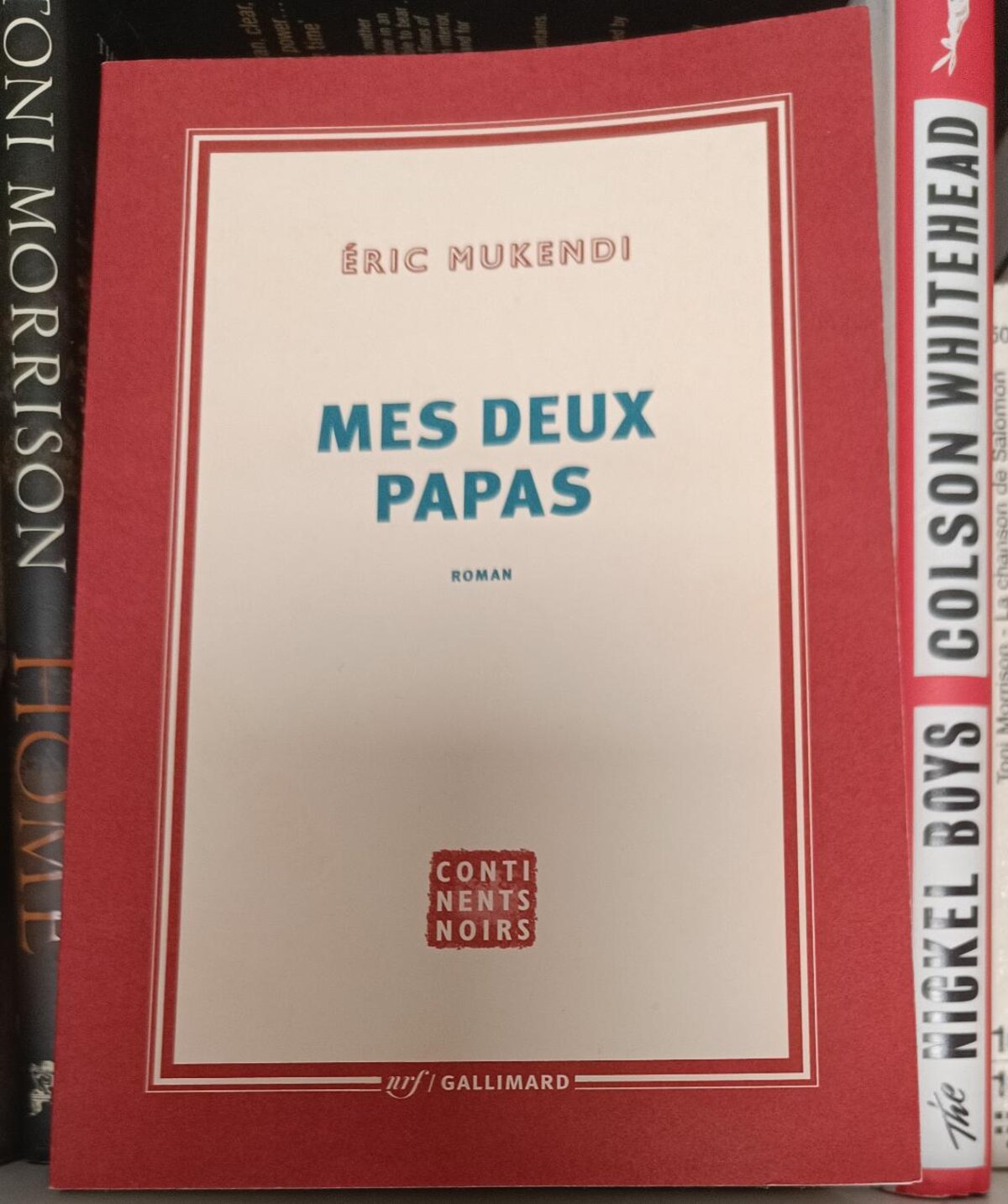

Premier roman du Franco-Congolais Eric Mukendi, Mes deux papas, paru cette année chez Gallimard, est un petit joyau littéraire. Un page-turner composé comme une symphonie mozartienne. A la baguette, Boris, le jeune narrateur de quatorze ans, conduit son orchestre en usant d’une langue à la fois polyphonique et polysémique, fruit d’un bouillon de cultures de la banlieue de Bondy. Ici vit la terre entière : Reubeus, Pakis, Renois des Antilles, Renois d’Afrique. Ce peuple de la périphérie nord a inventé une « novlangue » complexe, riche, hybride et, pour cela, difficile d’accès aux non-initiés, aux « étrangers » tel ce groupe d’élèves d’un collège du 16ème arrondissement que rencontre la classe de Boris à l’occasion d’une sortie pédagogique au musée d’Orsay. Dans ce roman, les dissonances culturelles sont d’abord d’ordre linguistique. Boris le dit dès les premières pages lorsqu’il assiste à une dispute entre Fulgence, son oncle, et Béatrice, l’épouse : « C’est parce qu’ils emploient les mêmes mots mais ne parlent pas la même langue ». Et plus tard, en compagnie d’Hortense, sa petite amie bourgeoise rencontrée à Paris, le décalage entre les deux ados apparaît, lui aussi, essentiellement linguistique. Boris essayait, en manière d’initiation, de lui parler « comme on parle avec des potes, en mélangeant argot, arabe, mots du bled, de gitans, je ne sais pas… c’est plus marrant comme ça. La langue du quartier, c’est un plat français et chez nous chacun rajoute ses épices ou le refait à sa sauce. Ça donne du goût quand on parle. Pour oser une autre métaphore en relation avec nos cours de bio, je dirais que notre français a nous est exogame alors que celui des gens des beaux quartiers est complètement consanguin. Les tournures et les mots y sont secs, n’ont plus de jus, et sont maintenus artificiellement en vie. Ça n’augure pas d’une bonne évolution tout ça. »

La jeunesse du 9.3, territoire oublié de la République, l’a vite compris qui se sert de sa langue épicée pour nous livrer sa vision du monde. Celle de Boris, né à Kinshasa, venu rejoindre à Paris son oncle Fulgence qui l'élève comme son propre fils. Lorsque Daniel, le père, débarque, après un parcours migratoire tortueux qui l’a conduit au Gabon, Cameroun, Mali et en Tunisie, pays où il a laissé une nouvelle famille, commence l’imbroglio dans la vie de l’adolescent. Parce que ce dernier a acquis la nationalité française grâce à Béatrice, sa mère adoptive, un plan terrible, renversant, sorti de l’imagination féconde de Vincent, avocat ami d’une amie de la famille, est organisé autour du statut juridique de Boris pour aider à la légalisation du séjour de son père. « Il y a la loi d’un côté », plaide Vincent, « et de l’autre côté, des hommes, des cœurs, du sang, des larmes et de la sueur. Une frontière n’est rien d’autre que la manifestation physique de la loi et elle ne stoppe que ceux qui n’ont pas les moyens de la franchir ou de l’escalader. » Sortie de la bouche d’un homme d’expérience, cette parole se veut performative et décrit fort bien l’esprit de la multitude du Sud qui ne renonce jamais. La lutte pour la vie a oblitéré chez de nombreux migrants la conscience des frontières.

Tout au long de ce récit plein d’esprit, de gravité, de gaieté, d’humour et de dérision, différents mondes se font face, se côtoient, s’efforcent de construire un « donner et recevoir » qui ne va pas sans résistance ni contradictions. Entre Daniel et Fulgence, des désaccords émergent concernant l’éducation du jeune Boris. Béatrice, quant à elle, ne comprend pas que son époux invite des amis congolais à un apéro à 19 heures pour les voir se pointer autour de minuit. Les différences culturelles sont aussi exploitées par Hortense, la petite amie de Boris, pour le redressement des torts causés à son cousin Edouard, confronté à une rude concurrence au sein de l’équipe de basket de son lycée. Contre quelques billets, Edouard fera appel à Idrissa, un petit dur de Bondy, ami de Boris, pour aller jouer les justiciers à Levallois-Perret.

Déconstruire le Congo-Kitoko flamboyant

Dans l’art (on pense à Chéri Samba, JP Mika, Pierre Bodo, etc.) et la littérature (voir certains romans d’In Koli Jean Bofane ou d’Alain Manbackou), le Congolais apparaît souvent comme un personnage exubérant tant par son style vestimentaire que par l’hybridité de sa langue, mélange de français et de lingala, avec son étrange manie de substituer les syllabes et les accents sur certains mots français. Eric Mukendi semble déconstruire l’image stéréotypée du Congo-kitoko (beauté Congo), en cela qu’il nous présente deux figures paternelles sobres, peu soucieuses du vêtement, éprises de la musique classique du bled, dont le narrateur livre une belle exégèse à travers l’exemple du chanteur Pépé Kallé : « … toute la magie de sa voix c’est qu’elle sonne comme une évidence. Il chante comme s’il vous parle, avec cette gravité qui impose le respect, il parle tout en bas de sa voix et on se sent agréablement enrobé dedans, comme dans du velours, les graves dans sa voix donnent chaud, comme si les basses propres à son timbre formaient une couette où l’on pouvait s’emmitoufler par les soirs froids de novembre, pour se mettre à l’abri ». C’est précisément ce que réalise ce roman envoûtant. Il enveloppe le lecteur de sa délicieuse prose, dont le style libre faulknérien inspiré du parler périphérique du 9.3, augure d’un riche avenir pour la langue française au moment où celle du centre de Paname s’assèche faute de sève neuve.