Agrandissement : Illustration 1

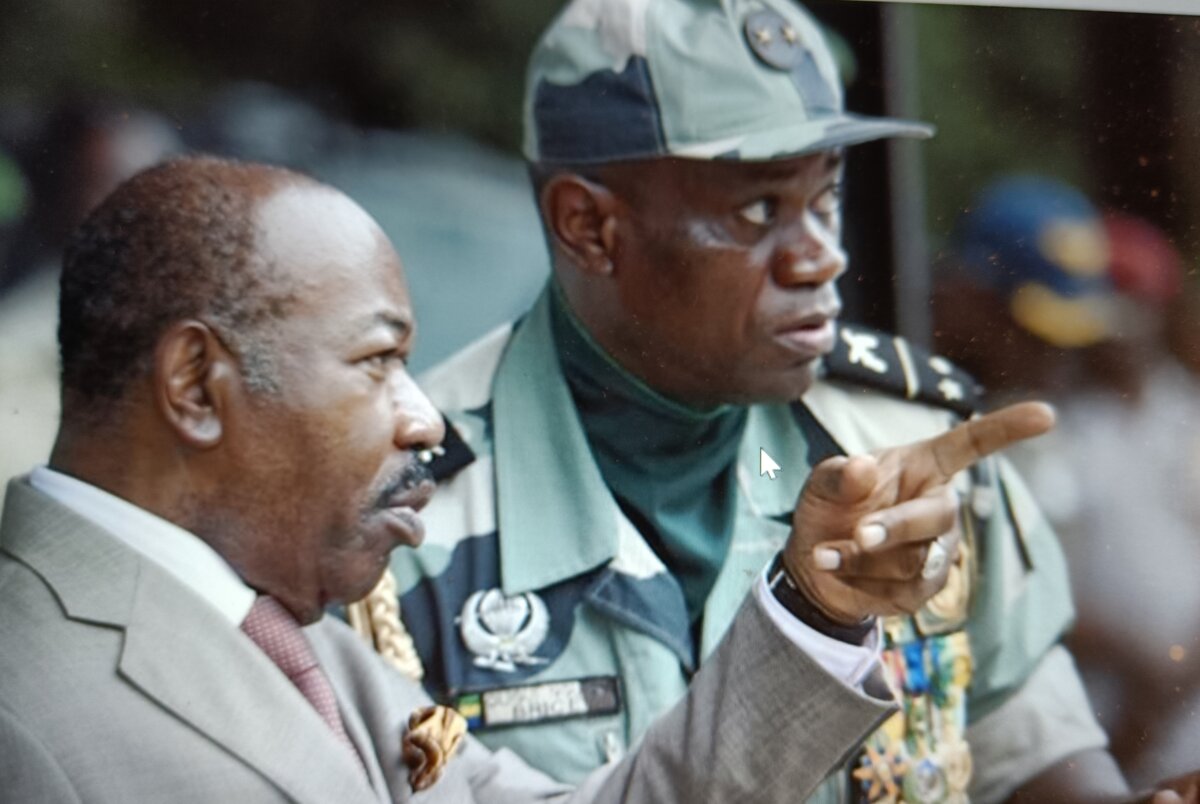

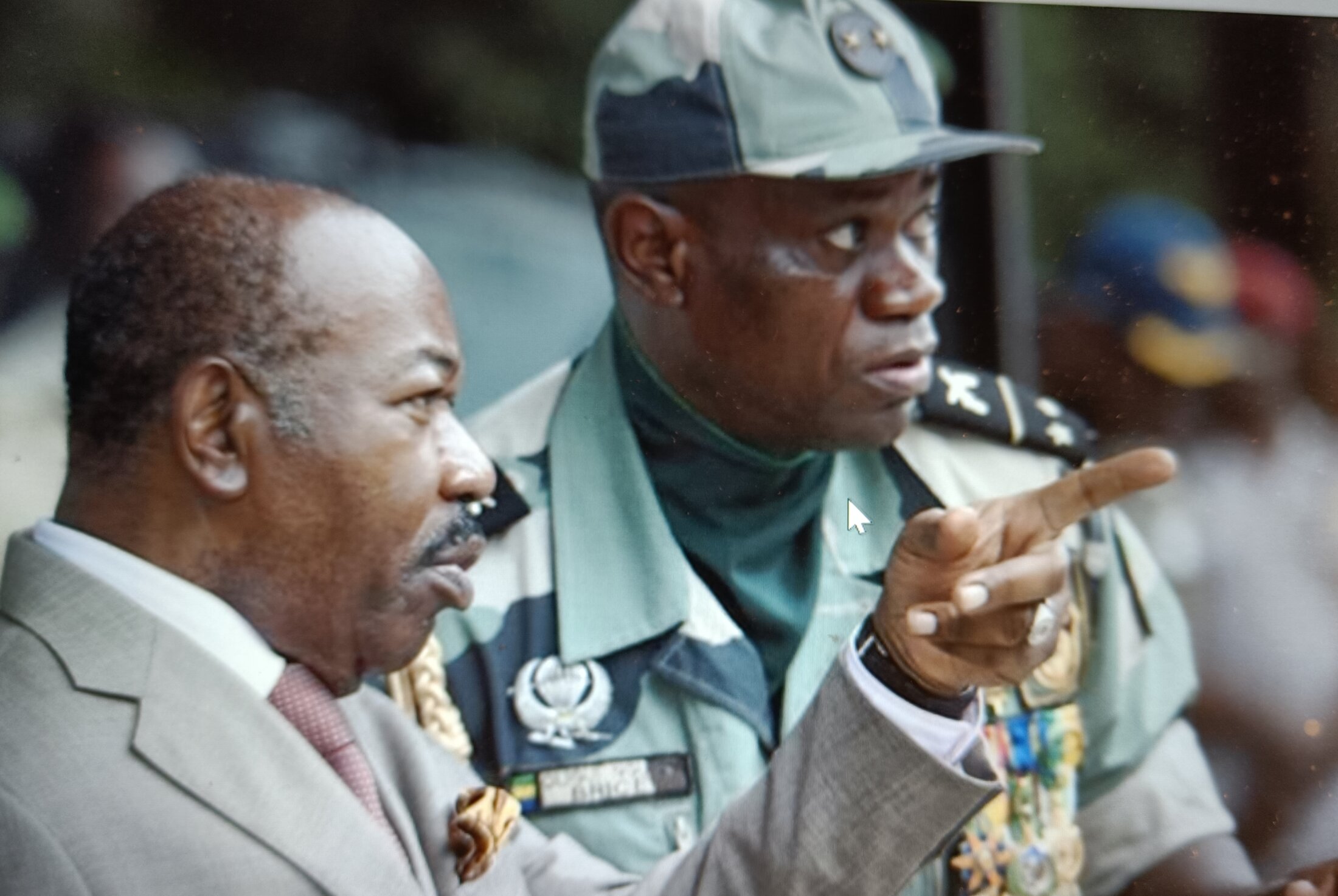

Passée l’euphorie, les Gabonais entrent peu à peu dans le temps de la désillusion. L’ère du doute quant à l’aptitude et à la volonté de Brice Clotaire Oligui Nguema à tourner la page du système Bongo. Nous l’avons écrit dès les premiers jours de la Transition : le Gabon, soumis pendant un demi-siècle à un régime de « néo-colonialité » profondément aliénant, avait besoin d’introspection et d’une purgation morale collective afin de s’inscrire dans une nouvelle histoire. Des rituels symboliques et des actions significatives étaient alors nécessaires envers tous ceux qui formaient les piliers et les contreforts du régime déchu. Les militaires n’ont jamais exigé le reformatage de l’ancien logiciel mental et politique, parce qu’ils l’ont quelque peu en partage. Ils sont issus de la même écurie.

Dialogue national : retour de l’arbitraire et du népotisme

Pour la reconstruction du pays, le Premier ministre Raymond Ndong Sima, sur les directives de son patron, a imaginé une démarche très habile : associer chaque citoyen au travail de refondation institutionnelle par des propositions destinées au gouvernement. Cette démarche, inédite même dans les vieilles nations occidentales, fut unanimement saluée car elle ouvrait le chemin vers une véritable démocratie. Il s’agissait d’un grand pas vers la reconnaissance de la souveraineté du peuple gabonais ; sa liberté d’écrire la grammaire et d’imaginer le vocabulaire de son propre destin. Mais étrange sera le procédé anti-démocratique, sinon autoritaire, par lequel ont été choisis les délégués appelés à réaliser cette immense tâche historique.

A propos de la « diaspora », notion fort galvaudée, il est à noter la propension du CTRI à opérer ses recrutements sur les réseaux sociaux. Ainsi en a-t-il été de la formation de son gouvernement. Le choix de certaines « personnalités », à l'exception de quelques figures telles que Mays Mouissi, Charles Mba ou Ernest Ndong Nguema, répondait non pas aux critères de compétence ou de solidité d’une carrière professionnelle, mais davantage à la popularité sur Facebook. A la trappe une bonne partie de l’élite expatriée. Celle qui, sans tambour ni fanfaronnade médiatique, travaille avec rigueur dans des domaines divers, allant de la médecine à l’enseignement supérieur. Ces hommes et ces femmes opèrent hors des réseaux clientélistes gabonais et vouent leur vie à des productions académiques (ouvrages et articles scientifiques) reconnues, loin de la foire aux vanités des réseaux sociaux, devenus le benchmark de l’élite diasporique. L’on craint alors le déraillement du nouveau train gabonais, conduit par une pléthore d’individus dont le mode de sélection reproduira les maux du système Bongo-PDG, lequel reposait sur le copinage et l’allégeance servile au chef. On le voit avec les Assises à venir, composées de membres dont beaucoup n’ont adressé aucune proposition ni émise la moindre idée sur la refondation institutionnelle du pays.

A cet égard, lorsqu’on se tourne vers le passé, les Etats-Unis apparaissent comme un bel exemple de la manière dont se construisent des institutions durables. Celles-ci doivent être conçues, non pas en fonction d’une figure historique — comme cela fut le cas, en 1958, avec la Ve République française, taillée sur mesure pour le général de Gaulle, homme politique auquel semble s’identifier Brice Clotaire Oligui Nguema — mais autour des idéaux politiques communs à définir a priori. C’est à cela que tiennent la robustesse et la résilience de la Constitution américaine, dont je voudrais rappeler ici le difficile et lent avènement.

A la fin du 18ème siècle, les Etats-Unis comptaient encore 13 Etats. Ils avaient adopté en 1777 les Articles de la Confédération et de l’Union Perpétuelle, document qui leur servira de Constitution. En 1787, 12 de ces Etats (moins Rhode Island,) se sont retrouvés à Philadelphie afin d’améliorer les Articles car ils ne leur permettaient plus de régler les contentieux commerciaux, frontaliers et d’autres sujets de désaccord. Incapables de trouver un consensus, les délégués américains décidèrent d’élaborer une véritable Loi fondamentale. Il faudra aux Pères fondateurs américains 5 mois et demi pour se mettre d’accord sur le document final. La raison principale de ce difficile accouchement : des débats longs et ardus autour des intérêts divergents entre Etats.

George Washington et ses pairs avaient conçu leur Constitution avec un double enjeu en tête : prévenir toute possibilité d’émergence, au sein de la nation naissante, d’un pouvoir tyrannique semblable à la monarchie britannique qu’ils avaient combattue lors de la Guerre d’indépendance (1775-1783). Ils ont mis en place le modèle républicain inspiré des cités de la Grèce antique. Pour que la République résiste par elle-même aux chocs politiques, ils ont conçu une distribution équilibrée des pouvoirs. D’où le mécanisme du « checks and balances » que justifiait un modèle au sein duquel l’exécutif et le législatif exercent l’un sur l’autre un contrôle réciproque. Un tel modèle, source de tensions permanentes, nécessite une grande souplesse d’esprit doublée d’une intelligence aux compromis.

Le second enjeu de la Constitution américaine correspondait à ce que Thomas Jefferson, absent de la Convention de Philadelphie, appellera plus tard « le despotisme du peuple », qu’il fallait neutraliser au travers du système de grands électeurs censés servir de filtre au vote populaire.

Enfin, les délégués de la Convention constitutionnelle de Philadelphie étaient des citoyens libres. Ils ont travaillé dans le secret le plus total en bénéficiant de la confiance et de la légitimité des populations qu’ils représentaient. Leur travail ne répondait pas à la volonté de domination d’un individu. Ces hommes avaient la liberté et les moyens de dynamiter le projet constitutionnel s’il ne servait pas les intérêts de leur Etat. Tel a failli être le cas avec les Etats sudistes, défenseurs de l’esclavage. En contrepartie du maintien de cette institution inhumaine, ils ont accepté que leur population soit obérée en ne prenant en compte que 3/5ème de la population d’esclaves de leurs Etats. Ce compromis fut un moyen de neutraliser la domination du Sud esclavagiste à la Chambre des représentants.

On peut donc voir que la Constitution américaine tire sa force de trois facteurs essentiels : la définition claire d’un idéal politique ancré dans le républicanisme et le fédéralisme, l’équilibre des pouvoirs, la légitimité et la compétence des délégués l’ayant conçue. Plutôt que la procédure verticale à la française, laquelle inscrit la monarchie républicaine gaullienne dans la longue histoire de ce pays, c’est la démarche ou l’expérience américaine — portée en amont par la confiance et la légitimité politique et morale que les délégués, choisis en fonction d’une expertise affirmée, détenaient de leur communauté — qui remportait mon adhésion.

Un Dialogue national en trompe-l’œil

S’adressant à ses compatriotes, le président John Kennedy a déclaré un jour : « ne demandez pas à votre pays ce qu’il peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Poussons cette logique patriotique plus loin. Que peut-on faire pour son pays si l’on n’a jamais rien fait pour soi-même ? Comment bâtir la maison commune quand on n’a jamais été capable d’ériger un toit au-dessus de sa tête ? Et comment construit-on un édifice si l’on n’est pas outillé ?

Autant de questions sur le Dialogue national, un fourre-tout constitué de nombreux délégués dont l’unique spécialité se limite aux polémiques vaniteuses sur les réseaux sociaux, monde toxique de l’infox et de la « post-vérité » qui donne une illusion de sens à leur existence. Aucune réflexion ni réalisation notable, les voilà appelés à accoucher de la nouvelle république.

Comment comprendre — arrêtons-nous à cet exemple — qu’un chercheur en sciences humaines de la trempe de Joseph Tonda, malgré le style parfois inutilement abscons et touffu de son dernier livre Afrodystopie. La vie dans le rêve d’Autrui (2021), auteur de travaux académiques majeurs — souvent menés en collaboration avec Françoise Bernault, professeure à Sciences Po (Paris) — sur la culture politique d’Afrique centrale soit écarté de l’œuvre de reconstruction du Gabon ?

En France, l’on compte des universitaires gabonais, spécialistes du droit du travail, du droit public, sollicités de par le monde, que le CTRI a tout bonnement snobé. D’autres ont commis des ouvrages politiques de grande valeur. Ils mènent une critique épistémique du modèle politique gabonais depuis des décennies. Ces intellectuels sont invisibilisés, parce que l’homo politicus gabonais abhorre la rationalité et la rigueur du travail universitaire.

N’empêche. La pensée et l’écriture restent une vocation. Elles continueront de nous habiter malgré la désillusion. C’est que le modèle politique en préparation sous nos yeux ne semble pas ouvrir l’horizon de la félicité, selon le nouveau mantra. Il ne sera en rien différent de celui des Bongo lorsqu’on voit le culte de la personnalité qui se construit autour du général et de son épouse. Mythifié en quelques mois de règne, le couple est déjà parrain et marraine de villes nouvelles, des rues, des immeubles, des progénitures baptisés à leur nom. Qu’est-ce qu’une telle culture augure pour le Gabon ? Sans doute d'un nouveau cauchemar : « la vie dans le rêve d’Autrui » qui n’aide pas un peuple à sortir de l’esprit de la néo-colonialité, à être présent à lui-même.