Agrandissement : Illustration 1

Depuis plus de 35 ans, nous vivons sous la menace du réchauffement climatique : c'est en 1988 qu'a été créé le GIEC, organisme qui centralise et partage les connaissances scientifiques sur le réchauffement climatique. Toutes leurs alertes se sont révélées pertinentes, même si elles ont donnée lieu a une résistance acharnée : elles nous obligent en effet a changer de monde, tant sur le plan matériel qu'imaginaire.

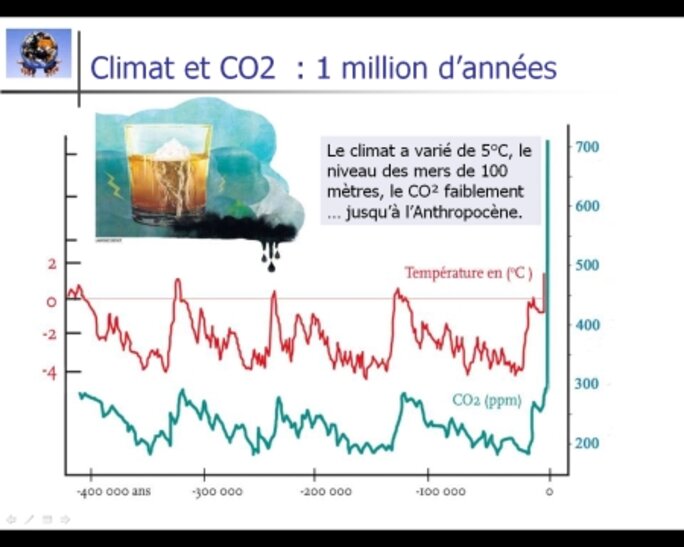

Le réchauffement climatique et la responsabilité de l'homme dans son surgissement récent est devenue une évidence a partir de deux constats : celui de l'augmentation régulière des températures depuis le début de "l’ère industrielle" qui suggère un lien fort entre les deux phénomènes, mais également l'étude approfondie de l'évolution des climats sur une longue période historique, qui nous permet de comprendre ce que la situation actuelle a d'exceptionnelle !

L'étude longue des climats est l'objet privilégié de l'étude des glaces dans les inlandsis (la vaste "étendue de glace" qui recouvre les pôles nord et sud) Les glaciologues ont en effet établi une propriété remarquable des glaces conservées dans les pôles : elles gardent trace des climats anciens, elles permettent d'en déterminer les événements remarquables (éruptions volcaniques, explosions nucléaires, "grand age glaciaire", etc etc etc) et d'analyse chimique des gaz contenus dans les glaces anciennes. Les scientifiques ont élaborés des outils extrêmement pertinent permettant de "dater" les glaces, et de les analyser (composition chimique, températures relevées a des périodes de plus en plus lointaine. Les sciences sont un défit permanent, permettant de remonter de plus en plus loin dans le passé (on remonte à plusieurs centaines de milliers d'années) et d'avoir un relevé "fin" des événement du passé (on tente d'analyser toujours plus "en finesse" les périodes de changement "subit" (du point de vue de l'histoire des climats, cela se compte en général en milliers d'années, même si le réchauffement "anthropique" ne date que de l’ère industrielle c'est a dire d'un temps extrêmement court (deux siècles ou trois)

Agrandissement : Illustration 2

Un ouvrage retraçant cette entreprise intellectuelle combinant aventure et approche scientifique permet d'en rendre compte avec les outils de la "sociologie des sciences". Morgan Jouvenet nous propose, avec "Des glaces polaires au climat de la terre, enquête sur une aventure scientifique", une exploration fine de cette entreprise.

Du point de vue de la "sociologie des science", son intérêt est de combiner plusieurs approches qu'on pensait inconciliables. Mais c'est aussi un ouvrage extrêmement bien écrit, nourrit de l'aventure humaine de ces chercheurs partis dans un monde invivable constater les mutations de notre monde à nous.

La glaciologie entre science de terrain et science de laboratoire

L'étude des glaces est une gageure déja parce qu'elle se fait sur un terrain extrêmement difficile d’accès, et qu'elle nécessite également des méthodes d'analyse de plus en plus sophistiquées C'est ce qui fait une des particularité de "l'Ice Core Science", c'est qu'elle est en même temps "science de terrain" et "science de laboratoire.

Mais c'est aussi une "big science", qui nécessite des moyens d'investigation lourds : des bases permanentes dans des endroits invivables (le centre permanent russe Vlostock a mesuré des températures allant jusqu’à -93 degrés), des systèmes de transports complexes, avions, brises glaces et camions spécialement conçu pour ces endroits peu hospitaliers,

Ce partage entre "science de terrain" et "science de laboratoire" est une affaire qui pourrait sembler d'abord géographique : le recueil des glaces se fait d'abord "aux pôles", ou elle nécessite une infrastructure matérielle importante : bases permanentes dans des lieux difficiles d'accés, système de transports complexes incluant avions (indispensables) et halfs traclks. C'est cette "science de terrain" qui donne a cette activité le "parfum d'aventure" qui est une de ses caractéristiques (il n'y a que de rares domaines scientifique ou "l’autorité établie", le "personnage donnant consistante à un secteur de recherche" pourrait se présenter comme "aventurier et scientifique"

Pour des raisons d'abord économiques, les glaces sont analysées non pas dans le lieu ou elles sont recueilli mais dans des laboratoires souvent trés éloignés du point de collecte. Les instruments de mesures utilisés pour procéder à ces analyses sont elles mêmes de plus en plus sophistiqués : le plus connu reste le spectrométre de masse a analyse isotopique (utilisés dans le cadre du CEA dans un premier temps, il révolutionnera l'étude des calottes de glace) mais bien d'autres outils sont utilisés

Le principal laboratoire de glaciologie française, fondé par Claude Lorius, l'institut de Géoscience de l'environnement est situé à Grenoble dans le campus de son université mais il existe également d'importants laboratoire à Saclay, et dans une série d'autres endroits de la France métropole. Cela nécessite une importante structure pour conserver le froid sur de grandes distances

Un des points remarquable est que les deux "endroits" de recherche sont couverts par les mêmes chercheurs : il n'y a pas de "division du travail" entre ceux qui collectent les glaces dans les islandsis et ceux qui les analysent à partis ou à Grenoble....

Laventure des poles : la science et le militaire

La découverte des poles et leur exploration est une aventure humaine qui prend son origine dans la période "exploratrice" duc olonialisme occidental. De ce point de vue, il y a une grande différence entre le pole nord et le pole sud, ce dernier n'étant pas habité par des humains, et leur installation restant (encore aujourd'hui) difficile avec des conditions de vie sommaire. Les températures sont extrémement basses, l'oxygéne manque (en raison de l'altitude). C'est pour cela qu'en particulier en antartique, la population humaine est une population de militaires, suivie de scientifiques.

En 1773 James Cook est le premier navigateur à franchir le cercle polaire antarctique. En 1820 le Russe Bellingshausen est le premier à apercevoir le continent. L’année suivante l’Américain John Davis est le premier à y accoster. En 1838 une expédition française, dirigée par Dumont d’Urville, part à la recherche du pôle sud magnétique. En 1840 ils accostent à un endroit que Dumont d’Urville va baptiser Terre Adélie en l’honneur de sa femme. Suivront le premier hivernage dans les glaces (1897/1898), puis sur terre (1899).

Le Norvégien Amundsen atteint le premier le pôle sud géographique en 1911. Les expéditions polaires françaises construisent en 1949 une base en Terre Adélie. 1956 voit la création de la base Dumont d’Urville, toujours en activité. C’est le début de la présence scientifique en Antarctique. En effet, une fois passé ce temps de l'exploration et des premières découvertes, c'est une présence scientifique permanente qu'il a fallu déployer pour mener des recherches dans ces milieux extrêmes.

De ce point de vue, il y a une différence considérable entre arctique et antarctique : le pole nord reste un objectif stratégique déterminant (surtout si on considére le "retour de la guerre froide" auquel nous assistons), les objectifs économiques sont considérables (lieu de passage, et ressources pétroliéres et minières importantes) alors que le pole sud est surtout un enjeu scientifique important, en particulier en sciences climatiques ou les découvertes qu'on y a faites est d'une importance considérable, en particulier parce qu'ils sont des éléments déterminants montrant le caractére important et inédit du changement climatique en cours

depuis plus de 60 ans, les découvertes qui y ont été faites sont considérable ; le pole sud est considéré comme un "musée des climats" dans la mesure ou il garde "en mémoire" les climats passés En 2018 on a ainsi extrait des glaces dont l'age est estimé entre 3 et 5 millions d'années. Mais on cherche surtout des glaces plus récentes autour de plusieurs centaines de milliers d'années (le maximum étant de 400000 ans sur le site d'exploration russe de Vlostock) , avec une précision de plus en plus grande des datations.

Pour effectuer ces datations, on dispose de plusieurs moyens : pour les datations "plus récentes", on a constaté que la glace gardait le témoignage d'importants événements (bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, essais nucléaires, eruptions volcaniques). On mesure également le taux de Bérilium 10, un isotope dont la période radioactive relativement longue permet de dater les glaces

Pour celles et ceux qui voudraient approfondir ces question, le CNRS a édité un document précisant les méthodes en question : http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/bup.pdf

La seconde découverte déterminante est due a Claude Lorius, un des plus grands scientifiques du domaine récemment disparu : il a compris que les glaces (qu'on pouvait dater plus ou moins précisément) contenait les gaz composant l'atmosphère de la planète au moment ou ces glaces se sont formées.

Claude Lorius a aussi réussi a déterminer la température des glaces à la période de sa formation en mesurant le pourcentage des différents isotopes d'hydrogénes qui composent l'eau de la glace.

On connait donc une technique permettant de dater les glaces, d'en déduire leur températures et leur composition chimique. Claude Lorius va démontrer le role central du CO2 et de sa corrélation parfaite avec les températures constatée. Mais il va surtout constater "l'emballement termique" des derniers siécles Sa courbe va donner un élan considérable à la thèse du "réchauffement climatique antropique"

Cela va complétement changer la vision qu'on pouvait avoir du "climat" : on savait que dans la derniére période (les 200 derniéres années) les températures moyennes avaient tendance à augmenter, mais on manquait d'élément de comparaison : c'est bien l'ice cube science qui permet de comprendre ce que le changement climatique actuel à d'inédit et de catastrophique

Sociologie des sciences

Les découvertes de l'ice core science et son importance déterminante dans notre présent étant maintenant établie, nous pouvons revenir à la question de la "sociologie des sciences" et de ce qu'elle peut dire d'intéressant dans ce cadre

Tout d'abord on constate que cette lente élaboration n'est pas une question d'individus brillants, "géniaux", mais une démarche collective ou chacun a son importance. La science des glaces est comme un bateau a voile : on ne peut voir que son capitaine, mais même le mousse a son importance

C'est d'ailleurs une question décisive : la recherche dans ces conditions est de la "big science" en ce qu'elle nécessite des moyens matériels et humains important. Les chercheurs sont unanimes : pour qu'ils puissent faire leur travail d'analyse, il leur faut des "carottes de glaces" conservées de façon extrémement rigoureuse (froid et absence de toute contamination extérieures). De ce point de vue les "scientifiques" (qui garantissent la "qualité" des échantillons) et les techniciens et ingénieurs (qui procéndent en pratique a l'extraction des "carottes de glace") sont tous les deux décisifs.

Mais d'autres mouvements sont aussi décisifs On peut ainsi constater l'importance du CEA sur la recherche de l'ICS : le CEA est présent dans les années 1950 en antarctique ou ils font des recherches sur "l'eau lourde" (l'isotope de l'hydrogène alors concerné comme "modérateur" dans les centrales atomiques) et qui va permettre aux glaciologues d'utiliser leur instrument (le spectométrie de masse à rapport isotopique) C'est ainsi que claude Lorius va pouvoir rédiger sa thèse en utilisant cet instrument pour mener ses recherches

De même est il important de comprendre comment la "coopération internationale" entre scientifiques de nationalité différente a pu s'établir, même en pleine période de "guerre froide" : la France a pu "en même temps" participer a des recherches avec l'union soviétique et avec les usa alors même que l'idée d'un conflit nucléaire entre les deux parties était "dans l'air"

Il est a noter qu'il serait impossible MAINTENANT d'imaginer une même chose. Non pas parce que les conflits entre les différentes parties seraient plus grave. Mais parce que l’importance de la science a diminué dans la conscience collective. Évidemment, cette "baisse de confiance" peut à son tour l'objet d'une recherche en sociologie des sciences (ou dans l'analyse de la communication scientifique. Mais c'est un nouveau débat (qui ne demande qu'à s'ouvrir...)

Car "l'aventure scientifique" est aussi une "aventure politique". C'est d'ailleurs presque toujours le cas quand on touche à de la "Big Science" : quand il faut mobiliser des ressources scientifiques et pécuniaires considérables, on est jamais dans la "science pure" : il faut toucher "de larges masses" ET des décideurs. L'amitié entre Claude Lorius et Michel Rocard par exemple est cité. Mais il y a aussi l'irruption du "réchauffement climatique" comme préoccupation de la société qui a changé de façon considérable la vie des glaciologues.

Tout cela est admirablement traité dans l'ouvrage de Morgan Jouvenel qui régle selon moi les polémiques propres à la notion de "construction sociale des sciences" : certe la science est bien une "construction sociale". Mais ce qui est étrange pour une construction sociale, c'est que celles et ceux qui utilisent cette notions ne discutent jamais d'un point déterminant de toute "construction" : sa solidité. On peut faire des châteaux de carte ou des chateaux forts. Ce sont toujours des "constructions sociales". Mais leur résultats (et leurs moyens) sont considérablement éloignés...

Référence :

Morgan Jouvenet Des glaces polaires au climat de la terre, enquéte sur une aventure scientifiques, Editions du CNRS 2023 350 pages