les mathématiques sont elles solubles dans le numérique ?

Ce mois ci le principal dossier de la revue de vulgarisation scientifque "Pour la science" (version française de "American Scientific", la plus vieille revue papier des usa encore éditée sans discontinuité depuis 1845) pose une question qui ne se pose pas uniquement pour les sciences : "L'humain bientôt dépassé par les machines" . Il se demande si les ordinateurs ne vont pas remplacer les humains pour ce qui concerne la production mathématique.

Voila comment ils présentent le problème :

La question de sa juste place dans le monde est posée à l’être humain comme être vivant, mais aussi comme être pensant, à présent que nous créons des machines aptes à accomplir des tâches cognitives toujours plus complexes. « Quel serait l’intérêt pour l’humanité d’avoir des machines capables d’énoncer des conjectures et d’autres en mesure de les prouver, le tout sans intervention humaine ? », demande le mathématicien Michael Harris. Parions, au moins, que la créativité humaine n’en aurait pas moins toute latitude à s’exercer.

Or "les machines" ont depuis longtemps remplacé l'humain pour une série de taches essentielles en mathématique, à commencer par le calcul. Les "machines à calculer" n'ont rien de nouveau, loin de là ! La "Pascaline" date quand même de 1642, ce qui ne nous rajeunit pas... Et elles ont depuis longtemps remplacées l'humain d'une façon qui ne souffre pas vraiment de discussion. Essayez donc de calculer 100000 décimales de pi sans recourir à une machine...

Une nouvelle catégorie d'application peut elle bouleverser ce paysage qu'on imaginait définitif ? L'arrivée d'une nouvelle catégorie de logiciels capable d'aider à la réalisation d'une démonstration mathématique peut elle révolutionner l'univers des mathématiques : on connait maintenant depuis quelques années les "assistants de preuve" qui permettent comme leur nom l'indique de mener à bien la pénible tache de vérifier les résultats d'une conjecture, lui permettant d'arriver au statut envié de théorème....

Les assistants de preuve sont des outils informatiques qui permettent de formaliser et vérifier tous les détails d’une preuve. Alors qu’ils sont développés et utilisés depuis longtemps par des informaticiens (notamment pour prouver qu’un programme fait bien ce qu’il attend de lui), leur adoption par des mathématiciens est beaucoup plus récente.

Une démonstration mathématique peut etre défini par un ensemble d'étape permettant d'établir un ensemble de théorèmes et d'assertions pouvant etre calculées, l'assistant de preuve permettant d'automatiser cette phase de calcul possiblement longue et pénible.

Une des objection les plus souvent rencontrées est que la complexité des calculs et de la formalisation indispensable font qu'il est impossible à un étre humain de garantir l'exactitude de ce programme. Remarquons quand même que c'est exactement le même probléme si il s'agit d'un calcul. L'humain ne peut pas plus garantir l'exactitude des calculs nécessaire à l'obtention de milliards de décimales de pi...

Il existe plusieurs logiciels assistant de preuve : l'un des plus connu en France est le programme COQ utilisant le langage "Gallatica" qui lui même utilise le calcul des propositions. C'est un produit français, à l'origine de la démonstration du "problème des 4 couleurs"

Le programme "lean" est celui dont il est question dans l'article (il est utilisé pour démontrer un théoréme trés important ouvrant de nouvelles perspectives dans le domaine de la topologie

On peut également parler de méthamath : Metamath est un langage formel et un logiciel associé (un assistant de preuve) pour rassembler, vérifier et étudier les preuves de théorèmes mathématiques. Plusieurs bases de théorèmes avec leurs preuves ont été développés avec Metamath. Elles rassemblent des résultats standards en logique, théorie des ensembles, théorie des nombres, algèbre, topologie, analyse, entre autres domaines.

Sources et bonus

https://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/les-mathematiciens-face-au-defi-des-machines-23662.php

En bonus, une présentation compléte de la problématique par Luc Chabassier moniteur du département informatique à l'ENS de Paris Saclay

Des mondes à découvrir à l’œil nu

Souvent, on pense que les merveilles des étoiles ne sont accessibles que par l'intermédiaire d'une lunette astronomique sophistiquée. Il n'en est rien et on peut déjà découvrir nombre de merveille à l'oeil nu. Notre œil a été pendant des millénaires le seul instrument d'optique à notre disposition. Cela serait idiot de ne pas nous en servir Encore faut il que la nuit ne soit pas encombrée de nuages, que la pollution (en particulier lumineuse) ne cache pas ces mondes pourtant à notre portée. Mais dans les montagnes, dans une nuit claire, c'est une vraie merveille Trois destinations à vous proposer :

Rho de Cassioppée : l'étoile la plus lointaine visible à l'oeil nu.

Cette étoile est située a la distance impréssionnante de 12000 années lumiére. Si cette étoile est visible malgré un fort éloignement, c'est qu'elle est trés lumineuse : un million de fois plus que le soleil !

Pour la trouver sans appareillage autre que votre propre équipement d'humain, vous devez la rechercher non loin de la brillante Béta de Cassioppée, elle même située au bout du W que forme Cassioppée. Elle est surtout visible en automne et en hiver, qui sont les saisons idéales pour la rechercher

L'étoile polaire Celle qui indique le pole nord

L’étoile Polaire s’appelle ainsi car elle se trouve presque exactement au pôle nord céleste, l’endroit du ciel boréal vers lequel pointe l’axe de rotation de la Terre

étoile Polaire a la particularité d’être visible toutes les nuits de l’année depuis l’hémisphère nord. Pour la localiser, c’est simple : repérez la constellation connue de tous, celle de la Grande Ourse, dont les étoiles principales forment une casserole. En partant des deux astres du bout du récipient et en prolongeant de cinq fois la distance qui les sépare, on tombe sur l’étoile Polaire qui est aussi l’astre principal de la constellation de la Petite Ourse et porte donc le nom d’Alpha Petite Ourse.

Sirius l'étoile la plus brillante du ciel

On la confond souvent avec l'"étoile du berger" : Vénus. Mais vénus n'est pas une étoile, c'est une planéte... Sirius, elle, est l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil, dépassant Canopus et Arcturus. Elle fait partie de la catégorie des étoiles blanches (selon la classification du catalogue de l'astronome Pietro Angelo Secchi)

On peut la trouver dans la constellation du grand chien, surtout connu par Orion, son étoile vedette...

Source : toutes ces merveilles et pas mal d'autres se trouvent dans un ouvrage trés sympathique, joliment illustré et clairement expliqué. Un bon nombre d'observations ne nécessite pas d'équipements particuliers, et pour la plupart une bonne lunette astronomique suffit

Emmanuel Beaudouin 101 merveilles du ciel qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie Dunod 2021 235 pages

des chiffres a méditer :

selon une étude récente 0.9 milliards d'hectares seraient disponibles pour la reforestation. De quoi piéger prés des deux tiers des émissions anthropiques totales depuis les débuts de l'industrialisation

33 % des populations des oiseaux de nos campagnes auraient disparus

0,007 Alors que la biomasse des humains et de leur bétail est estimées à respectivement 0.06 et 0.1 Giga tonnes, celle des 6000 espèces de mammifères terrestres sauvaes n'est que de 0.007 Giga Tonnes. Elle a diminuée de 82% en 15000 ans

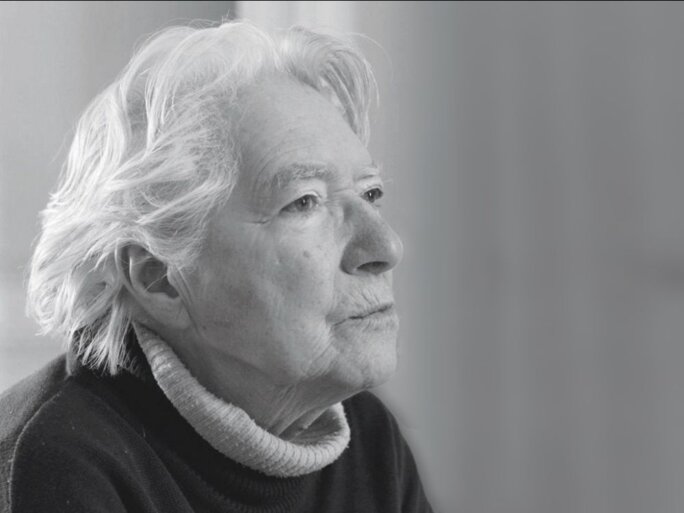

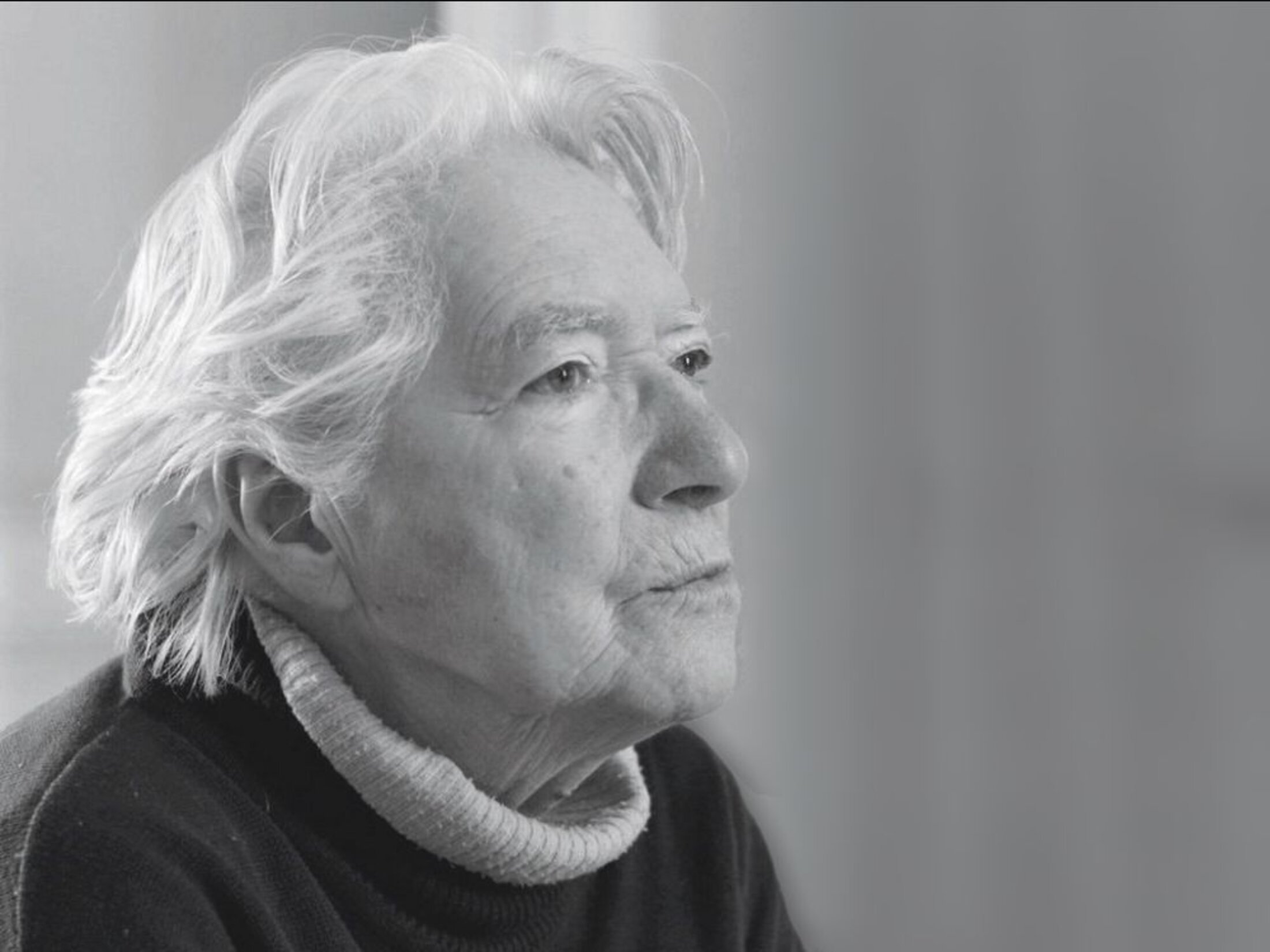

Scientifique oubliée : Marthe Gautier, découvreuse de la trisomie 21

Agrandissement : Illustration 3

Marthe Gautier vient de décéder au mois de mai Elle était à l'origine de la découverte des causes de la trisomie 21 dues a un chromosome surnuméraire (le fameux chromosome 21). Un stagiaire du CNRS s'était accaparé à l'époque (en 1958) cette découverte, Jérôme Lejeune surtout connu aujourd'hui pour ses campagnes anti avortement et anti vaccination. En 2009, Marthe Gautier reçoit le Grand Prix de la Fédération française de génétique humaine, pour sa découverte25. En 2014, le comité éthique de l’Inserm reconnaît le rôle de Marthe Gautier dans la découverte des causes de la Trisomie 21

"Vu le contexte à l’époque de la découverte du chromosome surnuméraire, la part de Jérôme Lejeune dans celle-ci a peu de chance d’avoir été prépondérante, sauf à ne pas porter crédit à la formation des personnes, (ici Marthe Gautier), dans l’acquisition d’une expertise (ici la culture cellulaire), a fortiori quand associée à un séjour hors de France (ici aux USA)".

Il a quand même fallu 50 ans pour que cette contribution essentielle ne soit reconnue.

Pour le virus du sida aussi, des variants particulièrement dangereux

Confronté à l'épidémie de covid19, nous avons appris à nous méfier des "variants", des mutations du virus qui provoquent une "nouvelle variété" de covid19, laquelle peut poser des problèmes particulièrement difficiles à résoudre.

Cette question est loin d’être limitée au covid19. On sait que la grippe est soumise a de grandes variations qui obligent à renouveler les vaccins régulièrement (chaque années) mais c'est le cas également du HIV (le virus du Sida) On sait que si on n'a détecté cette maladie "officiellement" qu'en 1981, elle sévissait déjà en Afrique "à bas bruits" (à bas bruits en fonction d'une situation coloniale qui appelait à traiter de façon "négligeable" "quelques morts") depuis les années 20, quand le passage du singe à l'homme est attestée...

Le virus "HIV" est un virus "à ARN", c'est a dire que son potentiel ne s'exprime pas directement : pour cela il faut qu'il passe de la forme "ARN" à la forme ADN par l'action d'un "agent transcripteur" (la fameuse "transcriptase inverse") ce qu'on appelle un enzyme. Or cet enzyme commet beaucoup d'erreur, d’où un taux de mutation très élevé du virus.

L'article que je propose en référence fait le point sur les différentes formes que peut prendre le HIV et ses mutations :

La forme de VIH qui a généré la pandémie est le groupe M du VIH-1. Le groupe M peut lui-même être divisé en plusieurs « sous-types » qui sont comme des « familles » du VIH, c’est-à-dire des formes génétiquement distinctes. Ces sous-types ont évolué au tout début de l’épidémie, dans les années 1920 à 1950, et peuvent se distinguer par des capacités différentes – en termes de virulence notamment (son pouvoir pathogène, de nuisance vis-à-vis de l’hôte/morbidité et mortalité causés à l’hôte).

Or cette virulence se retrouve particulièrement dans une mutation particulière du virus original, la version "VB" du virus :

Dans notre nouvelle recherche, nous avons caractérisé un variant fortement virulent du VIH circulant aux Pays-Bas que nous avons appelé « VB », pour variant « Virulent du sous-type B ». Nous avons découvert ce variant a posteriori, en analysant ces milliers de génomes de VIH associés à des données de charges virales chez ces patients Européens.

Au final, la prise de conscience de l'importance des mutations du covid19 a entrainé une prise de conscience similaire pour d'autres "virus à ARN" comme celui du sida. La conclusion est celle de développer la recherche dans cette direction. Évidemment, le fait de développer la recherche ne garantie pas la découverte d'une solution. Mais sans recourir à la science, on doit espérer du hasard...

Source : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article62403 site consulté le 22 mai

Le livre du mois : Stephen Hawking, et la science en train de se faire

Agrandissement : Illustration 5

Stephen Hawkin est sans doute le scientifique emblématique de la fin du XX siécle et du début du XXI°. Décédé en 2018, il est connu pour ses travaux sur la "singularité", les trous noirs et à profondément renouvelé la visions que nous pouvons avoir sur la physique fondamentale. Vulgarisateur hors pair, sa "brève histoire du temps du Big Band aux trous noirs" a été un formidable succés de librairie (c'est l'ouvrage de vulgarisation scientifique le plus vendu jusque là) Un aspect important de son histoire est le fait qu'il soit lourdement handicapé par une sclérose latérale amyotrophique (SLA) ; celle ci provoque une paralysie progressive mais totale. A la fin de sa vie, il arrivait a poursuivre ses recherches scientifiques alors que le seul mouvement qui lui reste possible est le clignement d'un de ses yeux.

Hélene Mialet est une chercheuse en "science studies", ce qu'on traduit d'ailleurs improprement par "sociologie des sciences" en français. Dans un ouvrage lumineux elle explore les façons dont ce chercheur lourdement appareillé peut continuer son travail d'exploration scientifique. Elle analyse en particulier deux aspect : l'un est le rapport étroit que Stephen Hawking entretien avec les machines, et singulièrement avec l'ordinateur spécialement développé pour lui qui lui permet de communiquer (dans un premier temps en utilisant un doigt, puis avec le clignement de son unique paupière) L'autre est le véritable "travail en commun" dont Stephen Hawking est le centre, le "quartier général" : en effet il est entouré de toute une équipe de soignant, d'assistantes et d'assistants, d’infirmières, et également d'étudiants "stagiaires" auquel il confie une partie de ses recherches.

Alors que le "mythe" en train de s'élaborer est celui du "pur esprit" révolutionnant le monde de la physique fondamentale par la puissance de sa pensée, Hélene Mialet montre au contraire un travail collectif, dont la matérialité est l'objet de soins attentifs de la part de toute une équipe. Celle ci n'est pas tout entière tournée vers la recherche scientifique : outre la santé et le bien être du chercheur elle regroupe toute une équipe chargée des "relations médias", lesquelles doivent tenir compte des contraintes spécifiques dues à l'état de santé du scientifique (les interviews par exemple peuvent prendre un temps considérable, et pour les rendre plus "efficaces" elles sont préparées en aval) mais également toute une équipe chargée de l'archivage de l'ensemble des productions du chercheur.

Cette étude permet également de généraliser certains des processus découverts grâce a ce travail : le travail collectif par exemple est décrit d'une façon tout a fait pertinente : il montre au travers d'un exemple très particulier la façon dont l'ensemble des scientifiques travaillent. Et ceux ci ne sont jamais de "purs esprits" indépendants du monde qui les entoure : c'est au contraire des collectifs complexes que l'on voit se mettre en place. Ce "cas particulier" permet des généralisations qui éclaire grandement la compréhension que l'on peut avoir du processus de recherche scientifique.

Au final , un livre court (162 pages) facile d’accès (ce qui n'est pas forcément le cas des livres de "sciences studies) et d'un intérêt certain pour celles et ceux qui s'intéresse a Stephen Hawking et à la recherche scientifique en général

Présentation de l'éditeur :

Parmi les grands mythes modernes, certains sont liés à la science, tel le cerveau d’Einstein épinglé par Roland Barthes dans ses Mythologies. Dans cette lignée de l’« homme-cerveau » a pris place plus récemment Stephen Hawking, le génial astrophysicien anglais immobilisé dans un fauteuil roulant par une maladie dégénérative, ce qui ne l’a pas empêché de percer les secrets des trous noirs, d’occuper la chaire d’Isaac Newton à Cambridge, ni d’écrire des best-sellers mondiaux, comme sa Brève histoire du temps dans les années 1990. Empruntant aux ethnologues leurs outils d’enquête et d’analyse, Hélène Mialet a entrepris d’en savoir plus et de comprendre comment s’est édifié le mythe Hawking. Première surprise : Hawking est certes un homme comme les autres mais aussi un ensemble complexe d’individus et de machines interconnectés. Second sujet d’étonnement : si on reste à distance du personnage, on peut s’en faire une image relativement nette – celle, uniformisée, que proposent de lui les médias. Or plus on s’approche physiquement de lui, plus l’image se brouille... Quant à savoir où se trouve Stephen Hawking, quelque part entre le mythe et la réalité, l’énigme reste entière. Et le lecteur, au bout de l’enquête, comprend qu’il en a autant appris sur lui-même, et sur la façon dont se fait la science, que sur le héros de l’histoire. Hélène Mialet enseigne les science studies à l’Université de Californie à Berkeley.

sources :

Hélène Mialet, À la recherche de Stephen Hawking, Odile Jacob, 2014, 168 p.

On recommandera également le "livre phare" de Stephen Hawking

Stephen Hawking Une brève histoire du temps du big bang aux trous noirs Champs science 2017