Mathématique de la musique

Agrandissement : Illustration 1

Il peut sembler surprenant, voir inconvenant, de parler de musique sur un bloc consacré à la science (et à son aspect communicationnel)

Suite à une discussion houleuse sur la nature de la médecine (la médecine est elle un art ou une science) ce débat est réapparu et la musique a semblé une bonne discipline pour en montrer toutes les subtilités. Effectivement la musique est un "art" (mais par "art" on doit surtout envisager l'origine même de la notion d'art", "l'art de faire") mais en tant que "technique" elle a affaire aux sciences en général et singulièrement aux mathématiques...

La musique n'est pas du tout considérée comme une "science exacte" et l'usage des mathématiques y semble au mieux anecdotique. C'est pourtant une erreur, qu'il est justement intéressant de questionner. Sans doute parce qu'il y a une confusion sur le fait de considérer la musique comme un "art" et les arts comme incompatible avec la science.

Or, si on étudie l'histoire de ces deux disciplines et leurs origines communes, on se rend compte que les mathématiques et la musique ont eu un destin commun en occident dans les origines grecques qui ont lié de façon indissociables les deux disciplines. Cette origine commune est surtout visible via l'importance d'un penseur grec fondateur à la fois d'un important courant de pensée mathématique et des premières élaborations de l'harmonie musicale. Tous les élèves connaissent le fameux "théorème de Pythagore" et tous les musiciens débutants sont un jours ou l'autre confronté à "l'accord pythagoricien"...

Pythagore est un personnage central de la première modernité grecque. Il va fonder une sorte de "communauté religieuse" basée sur les nombres, leurs rapports mutuels et leurs structures cachées. Dans ce cadre là, les mathématiques sont "la reine des disciplines", celle qui permet de comprendre le monde. Par voie de conséquence, cette école de penser va également fonder toute une théorie de la musique que nous utilisons encore maintenant En particulier les gammes musicales "occidentales" (les douze tons, les sept notes, la notion d'octave) sont issues directement des travaux de son courant de pensée tels que légués par la tradition (nous ne disposons en effet d'aucun des travaux de Pythagore lui même)

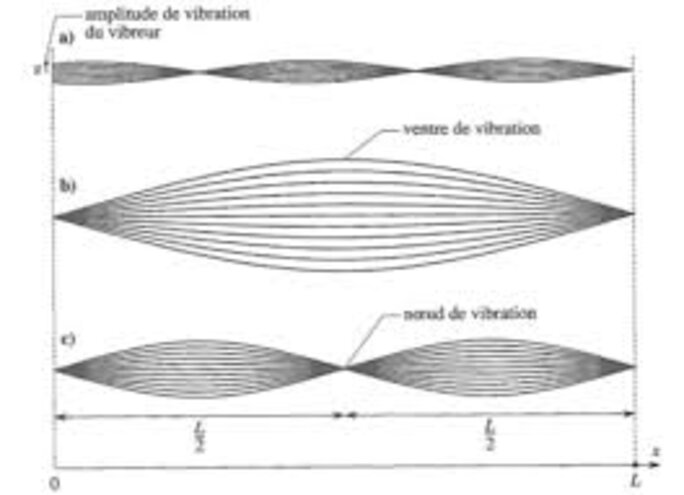

Dans le cadre mental qui est le sien, il va commencer par examiner des choses simples qu'il cherche a réduire a leurs "proportions essentielles" Tout commence par une corde vibrante. A partir de là, on peut expliquer toute la musique. Or la vibration d'une corde est en fait la somme de vibrations simples. Pour Pythagore tout commence par la notion d'harmonique. Chaque son vibrant à une fréquence déterminée est la somme de vibration simples (les fameuses "harmoniques").

On obtient plus ou moins facilement des harmoniques sur une guitare par exemple : Suivez ce lien sur la façon d'obtenir des harmoniques sur une guitare

Pour la tradition grecque, la façon de trouver des notes de musiques simples consiste a utiliser ces harmoniques, et plus précisément les plus simples, celles d'ordre deux et celle d'ordre trois

En divisant la corde en deux on la fait vibrer au double de sa fréquence. On obtient alors "le même son" (qu'on appelle d'ailleurs du même nom dans la tradition occidentale Un "la" peut vibrer 440 fois par seconde, 880 fois ou même 220 ou 55 fois...

Si on passe a trois on obtient ce qu'on appelle des rapports "de quintes" (parce que la note obtenue est la cinquième d'une échelle qui en compte sept) Evidemment, on sort de "la gamme" mais si on divise par deux, on y retourne.

Prenons un exemple : on prend le "La" Le la de "référence" vibre 440 fois par seconde (on parle de "440 hertz", 440hz. Si on multiplie par 3 on obtient 1320. 1320 divisé par 2 donne 660 hertz C'est ce qu'on appelle maintenant un "mi"

Si on procède de même avec le mi on obtient un si

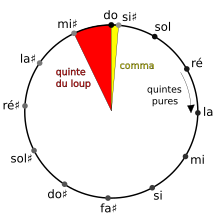

cette méthode pourrait déterminer une infinité de note. En fait pas vraiment, parce qu'on se rend compte que la liste "boucle" au bout de 12 quintes.

Le problème c'est qu'elle ne boucle pas tout a fait... C'est facile à comprendre

si on retombe sur ses pieds au bout de 12 fois qu'on a parcouru "un octave" ça donne 2 a la puissance 7

si on fait des quintes, cela fait 3/2 a la puissance 12

On voit bien que les deux chiffres ne peuvent pas être égaux

129.7 != 128

Il y a une "petite différence" Et cette "petite différence va être à l'origine de tous les ennuis de la musique occidentale jusqu'au XVI siècle (si tant est qu'on en soit sorti)

en effet cela fait qu'il y a un gros écart entre la note attendue et la note réelle si on reste sur l'accord "pythagoricien" Cela provoque ce qu'on nomme la "quinte du loup".

C'est donc un écart très dissonant (d'ou son nom) La solution retenue est simple : on modifie les écards pour que la quinte du loup se retrouve "a peu près" au milieu de la gamme, et on interdit purement et simplement d'utiliser cet espace

Au moyen age, ce genre d'interdiction est relativement facile à édicter. Il suffit que l'église proclame cet espace "démoniaque" pour que la question soit résolue. De même et pour les même raisons, elle interdit les "tritons" (espace de trois notes) qu'elle note "note du diable" (Diabolus in musica)

De même elle prend les cinq premières notes de la musiques dans une "gamme pentatonique" (très utilisées dans le rock et le blues encore actuellement) ou les sept premières notes de notre "gamme actuelle" Celle-ci recevra son nom qu'au XI siècle par un moine bénédictin,

Guido d’Arezzo qui a l'idée d'utiliser l'hymne à saint jean pour se rappeler des notes de musiques :

UTqueant laxis / Pour que puissent

RE sonare fibris / résonner des cordes

MI ra gestorum / détendues de nos lèvres

FA mili tuorum, / les merveilles de tes actions,

SOL ve polluti / ôte le péché,

LA bii reatum, / de ton impur serviteur,

Sancte Johannes / Saint Jean

Plus tard le "ut" sera remplacé par "Dieu" (do)

Les allemands et les anglo-saxons pour des raisons religieuses n'utiliserons pas le même système et donnerons des lettres aux notes, en commençant par le la

A : La B Si C : do, D : ré, E mi F fa G sol

les Allemands utiliseront une lettre supplémentaire en distinguant le si bémol B et le si sans altération (H)

Compléments :

La vidéo concoctée par le blog "Science étonnante" est vraiment très intéressant (et m'a beaucoup servi à préparer cette rubrique).

Une autre approche passionnante et qui fait appel également aux musiques "traditionnelles" en particulier africaines (les gammes pentatoniques qu'on utilise beaucoup dans le blues)

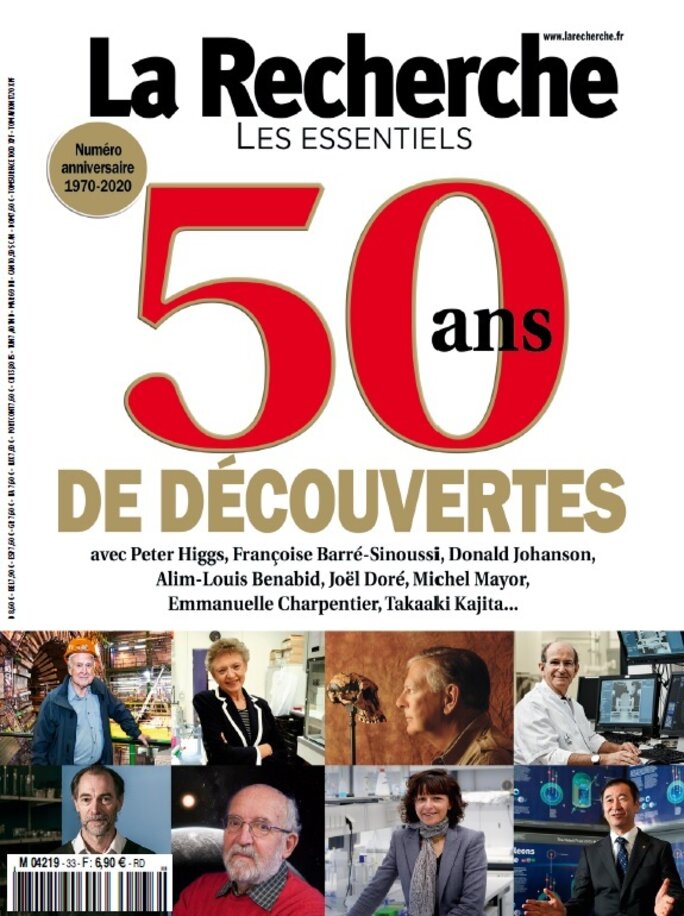

Les 50 ans de la revue "La recherche"

Agrandissement : Illustration 6

C'est en effet en mai 1970 que paraissait le premier numéro de la revue La rechercheelle-même issue d'une revue qui existait depuis 1946, la revue Atome

Cette revue a un intérêt tout particulier : à l'origine, elle ne s'adressait pas uniquement au "grand public" (comme l'ensemble des revues scientifiques proposées en France tel Science et vie ou Science et avenir) mais surtout au public des scientifiques. Le but était d'intéresser un biologiste aux recherches en physique et un physicien aux recherches en science de la terre, un sociologue a ce qui se passe dans les mathématiques et un mathématicien a ce qui se passe un peu partout. Cette première version de "la recherche" nécessitait donc un certain niveau de connaissance et de "culture scientifique" Les articles était d'un "haut niveau" et on peut encore les relire et y trouver intérêt bien des années plus tard.

Au fur et à mesure des rachat et des changements de propriétaire, La recherchea perdu une bonne partie de son originalité, mais elle est aussi bien plus accessible ! Elle fait maintenant partie du groupe "Sofia Publication" qui publie également Historia ou Le nouveau magazine littéraire. Ce groupe est la propriété de Claude Perdriel grand éditeur de presse qui possédait préalablement le magazine Science et avenir.

Elle reste cependant une des références de la vulgarisation scientifique française et publie des articles tout à fait passionnants (et qui nourrissent cette rubrique).

Dans le numéro anniversaire (encore disponible en kiosque) un récapitulatif d'article permet de constater cette importance mais aussi d'alerter sur la menace qui pèse sur la recherche scientifique, et pas uniquement en France. Dans un éditorial qu'il faut avoir lu si on s'intéresse au devenir de la recherche scientifique, Michel Blay revient sur cette question et signale les biais cognitifs synonymes d'appauvrissement mais aussi les délicats problèmes éthiques (en particulier autour des outils de manipulation du gêne tel CRISPR-Cas9 et autour des enjeux des neurosciences cognitives).

Mais ce récapitulatif permet également de faire un récapitulatif des avancées mais aussi des menaces qui pèsent sur notre société. Le premier article de La recherchesur le réchauffement climatique en 1988 donne ainsi des points de repère, mais aussi celui sur la "tectonique des plaques" qui montre une véritable "révolution scientifique" en 1973. Mais on peut également consulter avec grand intérêt celui sur "l'expansion de l'univers" qui voit apparaître une bien mystérieuse "énergie sombre" en 1998. Il y a des articles sur des sujet dont on continue a débattre (autour de Lucy et de Toumaï, nos "grands ancêtres") par exemple et d'autres que nous avons presque oublié (les débats autour de la supraconductivité par exemple). De façon générale, on peut reprocher à la revue de ne pas avoir non plus montré les impasses, les fausses certitudes des sciences "qui se trompent souvent" mais peut-être doit-on attribuer ce type de réflexes à une nécessité commerciale...

En lien : https://www.larecherche.fr/parution/dossiers-33

Quand les standards de la physique et de l'astronomie craquent de toute part

On pourrait dire que la physique et l'astronomie sont construites sur deux cathédrales de la science du début du XX siècle : en ce qui concerne la physique, le "modèle standard de la physique des particules" tend à rassembler dans un ensemble cohérent tout ce qu'on connait de notre monde physique, de ses forces et de ses phénomènes matériels au travers de deux théories complémentaires (la théorie de la relativité et la mécanique quantique) Et en ce qui concerne l’astronomie le "modèle standard de la cosmogonie" semblait lui aussi indiscutable. Notre univers est considéré d’après ce modèle comme un "espace homogène et isotrope en expansion, sur lequel se superposent de grandes structures formées par l'effondrement gravitationnel d'inhomogénéités primordiales, elles-mêmes formées pendant la phase d'inflation" (cf. la définition donnée par Wikipédia)

On sait bien que ces deux modèles "standards ne sont qu'une sorte de "bricolage" fait pour tenter d'appréhender une série de données de plus en plus complexes et de plus en plus contradictoire. Il y a déjà une grande contradiction entre deux théories faites sur des bases totalement différentes qui expliquent "l'infiniment petit" (régit par des théories quantiques) et l'infiniment grand (qui relève lui des théories de la relativité)

On a aussi ce bricolage qui consiste a "inventer" des énergies et matières "sombres" pour ne pas sombrer dans des théories complètement incohérente. Sans que la nature ou même l’existence physique de ces deux entités ne soit fixé, voir même envisagé (quand vous demander à un physicien qui travaille sur ces question vous n'obtenez au mieux qu'un silence gêné).

Or ce modèle déjà profondément insatisfaisant est en train de craquer sans qu'une voie possible soit pour l'instant privilégiée.

Du coté de la physique des particule, le redémarrage du grand LHC (Large Hadron Collider) pourrait faire espérer la découverte de nouvelle particules (qui pourrait commencer à expliquer tout une série de phénomènes jusque là inexpliqués) Après un arrêt de plusieurs années, le voila prêt à redémarrer. Les espoirs et les doutes sont également au rendez vous. C'est que cet appareillage unique est aussi une "grosse machine" qui mobilise à plein temps plus de 140000 chercheurs, ingénieurs et technicien. Nous ne sommes plus dans la physique de la première moitié du XX siècle ou le physicien était en même temps un théoricien et un expérimentateur qui se baladait dans son labo avec son tournevis (Einstein était un modèle du genre)

Un des enjeux important de la création d'un tel équipement était justement de trouver des "nouvelles particules" ou de nouveaux phénomènes mettant en difficulté le "modèle standard" mais de telle façon qu'il ouvre une nouvelle voie de connaissance à la physique du XXI siècle. Or cela ne s'est pas du tout passé comme prévu. Il y a bien eu confirmation de l'existence du "boson de Higgs" une particule élémentaire dont on avait jusque là aucune trace expérimentale. Cette découverte importante a d'ailleurs valu a ses animateur le prix Nobel. Mais la suite des événements ne s'est pas déroulé comme prévu en raison d'aléas matériels (qui ont entraîné l’arrêt complet de l'équipement) mais aussi sans doute en raison de la lourdeur de fonctionnement d'un tel dispositif...

Du coté de l'astronomie la crise est en train de se porter sur un des fondements du "modèle standard" c'est a dire l'expansion de l'univers. Dans la théorie en cours, l'univers est en expansion "continue" et celle ci est décrite par une "constante", la constante de hubble. Celle ci mesure "l'expansion de l'univers". Reste maintenant à la mesurer. Et c'est la que les ennuis commencent...

Mesurer la "constante de Hubble" revient à mesurer la vitesse d'éloignement des galaxies entre elles Il y a deux façon de mesurer l'éloignement de celles ci la méthode CMB qui consiste a s'appuyer sur ce qu'on connait du "fond diffus cosmogonique" (c'est a dire ce qui reste de l'événement appelé le "big bang") et la méthode utilisant les céphéides et les supernovas. (deux "objets astronomiques" dotées de propriétés particulières de régularité qui font qu'on peut mesurer leur éloignement avec une grande précision)

Le problème c'est que les deux résultats sont incompatibles : l'un (la méthode CMB donne 67 km/s et la méthode utilisant les céphéides 74 km/s

Ce genre de phénomène est assez courant, mais en général les incertitudes de mesures se restreignent et convergent vers le résultat attendu. La difficulté particulière de cette situation, c'est que plus les mesures sont précises, et plus les divergences et incompatibilités s'affirment. Pire encore une troisième méthode est arrivée qui utilise un autre objet cosmique (les géantes rouges) et le problème est pire encore ! Bref, on a trois méthodes de mesures qui donnent des chiffres incompatibles entre eux, et plus la précision des mesures s’accroît, plus cette différence pose problème ! Il y a visiblement quelque chose qui nous échappe....

Source : Pour le problème de la constante de hubble introuvable : Pour la science N° 510 avril 2020 "La crise cosmique de la constante de Hubble" P 26 34

Pour la question de la découverte de "nouvelles particules" Magazine La recherche N°559 Mai 2020 Dossier Physique des particules aprés le boson de Higgs P 38 à 51

Comment les ours hibernent : un mystère en voie de résolution ?

On sait que les ours hibernent : l'hivers venu, ils se réfugient dans une caverne et rentrent dans une sorte de profond sommeil qui dure plusieurs mois et dans lequel l'animal ne bouge pas, ne mange pas, n'élimine pas de déchets Après cette période l'animal revient en pleine forme

Cette disposition originale (seul l'ours hiberne vraiment chez les mammifères : la marmotte qui est réputée "hiberner" mène en fait une activité réduite, le phénomène est différent de celui qui touche les ursidés) intéresse les chercheurs d'autant plus qu'ils y voient la possibilité d'application a l'espèce humaine dans une perspective de santé publique.

De nombreuses questions se posent même si on comprend de mieux en mieux les mécanismes mis en œuvres par l'ours dans cette période si spéciale. Les recherches se focalisent surtout sur la "chimie du sang" qui explique peut-être certains des mystères les plus intrigant de ce phénomène.

Source Magazine la recherche Avril 2020 Percer les secrets de l'hibernation des ours P 54-57

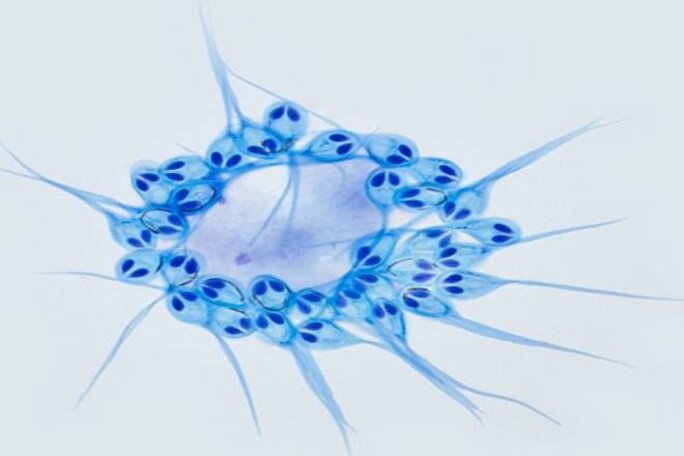

Un animal qui vit sans respirer le Henneguya Salmicola

Agrandissement : Illustration 9

Cet animal est un parasite microscopique du saumon et c'est la principale raison pour laquelle il est abondement étudié. En tentant de séquencer son génome Dorothée Hudson de la faculté de biologie de Tel Aviv a découvert que ce protozoaire était dépourvu de mitochondrie. Or dans les cellules eucaryotes (dont sont formés entre autre l'ensembles des animaux du plus simple au plus compliqué) c'est ce composant essentiel de la cellule qui lui apporte son énergie. Car la respiration est bien au fond la façon dont tous les êtres vivants se procurent leur énergie

Cette espèce fait partie du vaste répertoire des parasites. En ce qui concerne ces derniers, il est courant que des organites disparaissent en fonction de la façon dont le parasite utilise son hôte. Il n'en reste pas moins que le Henneguya Salmicola est la seule espèce eucaryote pour laquelle les mitochondries ont disparu... Mais le mystère reste entier et on se perd en conjoncture sur la façon dont cette espèce se procure l'énergie dont elle a besoin. On suppose qu'elle utilise celle de ses hôtes, mais sans comprendre véritablement le mécanisme utilisé.

Source : Magazine La Recherche Avril 2020 cet animal vit sans respirer P22

Danger sur le patrimoine archéologique de l'amazonie

Agrandissement : Illustration 10

On a beaucoup parlé des incendies qui ont ravagés récemment l'Amazonie et on a également parlé des périls menaçant ses peuples authochtones en raison de la pandémie de Covid 19 (le danger étant tout autant d'ailleurs les militaires que le virus) Mais on a moins parlé du désastre absolu que représente la destruction du patrimoine L'Amazonie a connu un glorieux passé avant l'arrivée des Européens. Voilà 10 000 ans que les Amérindiens interagissent avec intelligence avec ce « continent » vert. Aujourd'hui, les traces archéologiques, botaniques, pédologiques et écologiques de ces interactions - terres noires, tertres, sites de peintures rupestres... - sont gravement menacées.

C'est tout un passé d'une richesse insoupçonnée qui est en train de partir en fumée dans l'indifférence générale.

Source : Magazine La Recherche Stéphen Rostain (CNRS) Le patrimoine archéologique de l'Amazonie en péril mai 2020

Scientifique oubliée : Vera Rubin, l'amie des étoiles

Agrandissement : Illustration 11

Nous avons parlé un peu plus haut de la "matière noire" et de la façon dont elle met en cause la "théorie standard" en physique de la matière. La "matière noire" est cette mystérieuse "matière" qui existe surtout parce que dans le cadre de nos théories actuelles, de la matière manque. Le problème est qu'on ignore tout de cette matière et de sa façon dont elle s'inscrit dans le cadre de notre physique. Tout ce qu'on sait, est que ses effets se font surtout ressentir dans le cadre de l'astronomie (et de la théorie de la relativité)

Dans ce cadre il parait judicieux de rappeler l'importance décisive pour l'élaboration d'une nouvelle physique des travaux d'une physicienne états-unienne, Vera Rubin décédée en 2016 a Cambridge.

Ses travaux les plus connus portent en particulier sur les galaxies en spirales. Elle va alors consolider la théorie de la "matière noire" (qui permet d'expliquer des aberrations dans ladite vitesse de rotation) En particulier elle élaborera des théories qui expliquent pourquoi la "création" d'une forme de matière hypothétique est la meilleure réponse aux incohérences multiples des théories actuelles en physique et en astronomie.

Son goût pour l'astronomie va naitre toute jeune, et son père lui construira lui-même un petit télescope pour qu'elle satisfasse sa passion

Evidemment sa passion dévorante devrait la pousser à choisir un débouchée comme scientifique. Pourtant on est encore dans une culture machiste des sciences et elle est fortement découragée à poursuivre dans cette voie. Mais ses résultats brillants et son acharnement porterons ses fruits jusqu'a ce qu'elle entreprenne un passionnant travail de recherche sous l'égide de Richard Feynmann sur la vitesse des galaxies Ses difficultés éclateront lors d'une présentation des résultats de ces travaux a la Société Américaine de ses travaux. En effet elle est enceinte et le professeur qui encadre son doctorat lui déconseille formellement cette présentation, lui proposant de présenter lesdits travaux à sa place. Mais elle ne cédera pas !

De même elle sera la première femme à travailler à l'observatoire du mont Palomar (jusque là "interdit aux femmes") et elle sera contraint aux horaires a temps partiel pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Recrutée par l’Institut Carnegie, elle verra son salaire réduit de tiers pour pouvoir rentrer à quinze heures avec ses enfants.

Elle représente à la fois un modèle pour les femmes voulant s'exprimer dans le secteur scientifique mais aussi le symbole de toutes les difficultés qui restent a aplanir puisque par exemple elle n'a pas été récipiendaire du prix Nobel alors que nombres de scientifiques s'accordent sur le fait qu'elle le méritait amplement !

Des antibiotiques découverts grace à l'ia ?

L'intelligence artificielle (plus précisément les processus d'apprentissage supervisés par calculateur informatique) ne servent pas uniquement au flicage des populations et à l'élaboration de ciblages publicitaires efficace. C'est ainsi qu'un programme informatique utilisant les algorithmes d'IA adapté aurait découvert une nouvelle classe d'antibiotique dans le cadre d'un programme de recherche dédié a la solution des problèmes induit par les maladies nosocomiales (lesquelles impliquent la découverte de nouveaux antibiotiques efficace contre les bactéries résistantes qui induisent ces infections) D'après leur annonce, une nouvelle souche antibiotique a été découvert, aux débouchés prometteurs. Elle a été baptisée l'halicine du nom de l'ordinateur HAL 2000 qui figurait dans "2001 l'odyssée de l'espace" Evidemment, pour le moment ce n'est qu'une annonce, et nous ne sommes qu'aux prémisses d'une nouvelle qui pourrait déboucher sur un avenir prometteur...

Source : Magazine La recherche avril 2020 "Une IA découvre une nouvelle classe d'antibiotiques" p18

Le livre du mois : "Que serons nous sans eux" de Murielle Naitali aux éditions QAE

Dans ces temps marqués par une pandémie ravageuse, il est utile de s'intéresser à cet univers invisible avec lequel nous vivons et que nous connaissons si mal. Virus, Bactéries, micro organismes, champignons, levures nous entourent et nous composent. Notre corps compte plus de cellules étrangères (en particulier mais pas seulement notre macrobiote intestinal) que de cellules propres et les relations instaurées avec cet univers foisonnant sont d'une impressionnante richesse et complexité. L'écriture de cet ouvrage est à la fois simple et agréable. Elle personnifie la problématique développée en attribuant à des individus les différents aspects des multiples liens qui nous unissent a cet "univers invisible"

Cependant c'est également là ou le bas blesse, car si le procédé pourrait être intéressant, il montre également d'assez insupportables stéréotypes de genre. C'est évidemment "la mère de famille" qui se préoccupe de l’hygiène du linge et du soin de la maison, un homme qui fait du jardinage, c'est une adolescente qui se préoccupe de ses boutons d’acné et de sa beauté en général.

Présentation de l'éditeur :

Sans en avoir toujours conscience, nous cohabitons constamment avec des microbes, qu’ils se trouvent sur ou dans notre corps ou qu’ils soient présents dans les environnements que nous fréquentons.

Certains d’entre eux nous sont depuis longtemps indispensables. Il est connu que le pain, le vin ou encore le café nécessitent une fermentation réalisée par des microbes. Mais savez-vous qu’utiliser certains microbes permet de réduire le recours aux conservateurs chimiques dans les aliments ? Que l’usage de virus propose une alternative aux antibiotiques ? Que la police scientifique de demain résoudra peut-être des crimes grâce à nos microbiotes ?

Ou encore que certaines bactéries nous mettent d’humeur joyeuse ? Que les microbes peuvent favoriser nos cultures car ils interagissent naturellement dans le sol avec toutes les plantes ? Certes, ils peuvent causer des infections, et des précautions d’hygiène restent nécessaires. Mais vous découvrirez aussi que certaines organisations microbiennes en biofilms nous protègent contre des microbes pathogènes.

Dans ce livre, dix personnages d’une famille, selon leur âge et leurs activités, nous présentent les actions, bénéfices et opportunités des bactéries, virus, levures, champignons et autres microorganismes.

Référence :

Murielle NaïtalQue serions-nous sans eux ?: Les microbes de notre quotidien Editions QUAE 2018 128 pages

Cet ouvrage est proposé par son éditeur gratuitement au téléchargement : https://www.quae.com/produit/1478/9782759227488/que-serions-nous-sans-eux