- Introduction

- 1917-1936 : Ouvrier et militant CGT

- 1936-1944 : Du député communiste à la prison d’Alger

- 1944-1945 : De la résistance au gouvernement

- 1945-1951 : Ambroise Croizat, le ministre des Travailleurs

- 1951 : La disparition du ministre des Travailleurs

- Une ferveur populaire en symétrie de son engagement pour la classe ouvrière

- Une figure du passé toujours d'actualité

.

Introduction

Pour quelle raison, la simple évocation du nom de Croizat, faisait pétiller les yeux des ouvriers et des ouvrières des années 50 ? Pourquoi cet homme, mort prématurément à l’âge de 50 ans, était si admiré par « ceux qui ne sont rien », au point qu’ils le nommèrent le « ministre des travailleurs » ? Plus encore, d’où vient cet oubli collectif sur sa personne et sur son œuvre sociale, au point d’être inconnues pour la majeure partie de la population française, y compris ouvrière ? La raison ne serait-elle pas à chercher du coté d’une amnésie politique sciemment orchestrée par l’histoire bourgeoise, qui a pour nécessité d’invisibiliser les militants et militantes anticapitalistes (communistes ou anarchistes) pour mieux affaiblir les causes qu’ils et qu’elles défendaient ? Car il est vrai que les symboles sont importants. Leur usage est une (re)ssource émotionnelle, autant individuelle que collective, mobilisable par les personnes et les groupes dominés pour donner corps aux revendications, et inscrire celles-ci dans un héritage politique, social, autrement dit dans une trajectoire historique située. Pour s’en convaincre, pensons aux figures telles que Simone de Beauvoir pour le féminisme, Martin Luther King pour la cause antiraciste, ou encore Thomas Sankara pour la lutte anti-impérialiste. Voici donc la finalité de cet écrit : (re)mettre en lumière une figure oubliée qui nous a légué une œuvre sociale importante, mais également une posture militante, dont le capitalisme opère méthodiquement leur déconstruction.

Par manque de place, ce retour biographique ne peut être exhaustif. Néanmoins, l’écrit s’attache à présenter la trajectoire politique du ministre des Travailleurs et des multiples combats de sa vie. Par ailleurs, ce billet n’aurait pu voir le jour sans le travail essentiel et minutieux d’un homme, qui, toute sa vie durant à œuvrer à défendre la classe ouvrière et ses représentants, le journaliste et historien récemment défunt, Michel Etiévent. Qu’il en soit remercié.

.

« Ne parlez pas d’acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. »

Ambroise Croizat

.

1. 1917-1936 : Ouvrier et militant CGT

Nous ne connaissons que très peu de chose sur l’enfance d’Ambroise Croizat. Il est né le 28 janvier 1901 à Notre-Dame-de-Briançon, un petit village situé dans le département de la Savoie. Il est le fils de Louise, tisseuse de velours, et d’Antoine Croizat, ouvrier de la métallurgie, syndicaliste de la CGT et militant socialiste, puis communiste, qui a acquis une forte réputation dans la région savoyarde du début du 20ème siècle. Comme tous les fils d’ouvriers de l’époque, Croizat travaille précocement à l’usine. Le 7 septembre 1914, alors que son père est contraint de partir au front pour satisfaire l’appétit impérialiste des pays et des industriels coloniaux, Croizat, âgé de 13 ans, part « offrir » sa force de travail en qualité d’apprenti ajusteur-outilleur dans la métallurgie.

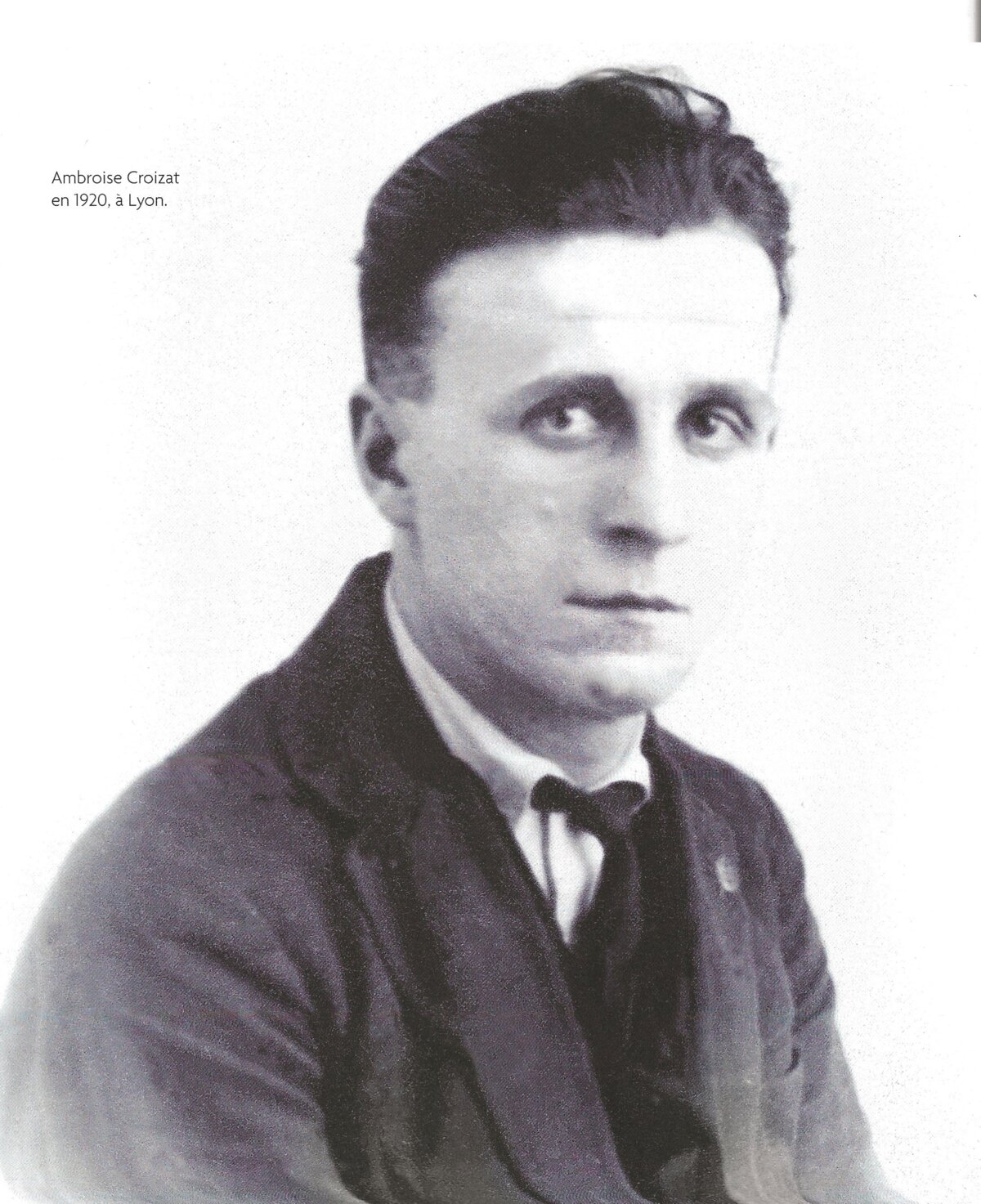

L’engagement militant de Croizat se révèle assez tôt. En octobre 1917, alors âgé de 16 ans, il adhère à la CGT. En quelques mois, il passe de colleur à membre de la direction générale des métallurgistes de Lyon. Ensuite, il adhère aux « Jeunesses socialistes » - dont il devient l’un des délégués – et à la SFIO courant 1918-1919. En phase avec la dynamique de la révolution d’Octobre du parti Bolchévique, Croizat fait partie de ceux et celles qui estiment que la création d’un parti révolutionnaire, reposant sur l’Internationale de Lénine, est nécessaire pour donner à la classe ouvrière un outil d’émancipation. En 1920, le Congrès de Tours accouche du Parti Communiste Français (officiellement PC-SFIO à l’époque) et concrétise l’espoir de Croizat qui prend aussitôt sa carte de membre. Dans le même temps, Ambroise adhère à la CGTU, la fraction de la CGT liée au P.C.F après la scission syndicale de 1921. Militant à la base, il est de toutes les luttes. Il enchaine les meetings, il distribue le nouveau journal de la fédération CGTU « Le Métallurgiste » aux portes des entreprises, il anime les grèves à Villeurbanne, à Vénissieux, à Roanne. Croizat donne sans compter pour ce nouveau parti révolutionnaire qui porte tant d’espoir pour la classe ouvrière.

Agrandissement : Illustration 1

Néanmoins, Croizat ne cantonne pas ses luttes à la question du travail, il est de toutes les luttes. Tout d’abord, son antimilitarisme est né très tôt chez lui. Outre ses valeurs internationalistes qui mobilisent chez lui une profonde solidarité envers tous les peuples de travailleurs, la lecture des lettres du front de son père racontant l’horreur des tranchées l’a traumatisé à vie. Par ailleurs, son internationalisme induit également des convictions anticolonialistes. Entre 1924 et 1925, il anime à Marseille, en compagnie de Marcel Paul, la révolte des marins qui refusent de partir pour la guerre du Rif au Maroc, notamment sous les ordres du colonialiste et futur collaborationniste le Maréchal Pétain. Même chose à Toulon lorsqu’il encourage la désertion des soldats qui doivent partir pour la guerre impérialiste en Syrie. En raison de ses interventions anticoloniales, il passe plusieurs nuits en prison, ce qui consolide davantage ses positions contre l’Etat français colonial.[1]

Au fil des années, son image s’accroît et ses responsabilités tout autant. En avril 1926, il devient permanent au siège du PCF à Paris, puis le Congrès d’août l’élit au Comité Central des « Jeunesses Communistes » où il est élu secrétaire de la « Quatrième Entente » (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne). Le 31 mars 1929 au Congrès communiste de Saint-Denis, Ambroise est élu au Comité Central. Il y siègera jusqu’à sa mort. Du côté syndical, il devient le secrétaire général de la Fédération des Métaux CGTU en juin 1928. Par ailleurs, sa notoriété grandit également à la base. Il faut rappeler qu’il est omniprésent sur le terrain, il anime de nombreuses grèves comme à Marseille, à Bordeaux, à Belfort, à Saint-Chamond, à Arras, à Paris, ou encore celles des cheminots de Perrache et d’Oullins dont ces deux dernières aboutissent après son intervention. Sa fille Liliane raconte qu’entre 1928 et 1929, il n’a passé que 2 mois dans la maison familiale. Les 20 mois restants, il est aux quatre coins de la France pour animer les grèves et les mobilisations sociales. [2]

Quelques années plus tard, en 1936, la classe ouvrière se révolte en masse contre le gouvernement bourgeois. En juin de la même année, le ministère du travail recense 12 000 grèves dont 10 000 avec occupations d’usines, et plus de 3 millions de grévistes. Cette révolte permet à la classe ouvrière de conquérir ses plus grands droits de la première moitié du 20ème siècle, ce qu’on nomme les « Accords Matignon » : 2 semaines de congés payés, la semaine de 40 heures, le libre exercice du droit syndical, les conventions collectives dont Croizat participe à la négociation. L’heure est désormais à l’union des gauches face au fascisme qui monte dans les pays européens (Allemagne, Italie, Espagne). La réunification de la CGT se produit le 2 mars dont Croizat devient le premier secrétaire. Puis, deux mois plus tard le Front Populaire est élu en mai 1936 et Croizat est élu député de la Seine sur la liste des communistes.

.

2. 1936-1944 : Du député communiste à la prison d’Alger

Croizat s’investit énormément dans son premier mandat de député pour peser contre l’opposition bourgeoise. Son implication est riche et ses responsabilités tout autant : il siège à la « Commission spécialisée » chargée de l’examen des projets de lois sociaux ; il est nommé membre à la Commission supérieure du travail ; il est également le rapporteur à l’Assemblée nationale du projet de loi pour l’instauration des conventions collectives. Il participe également aux textes relatifs aux congés payés, à la durée hebdomadaire du travail et à l’amnistie des ouvriers frappés à la suite de faits de grève.

Mais la vie de Croizat bascule brusquement avec l’arrivée de la Seconde guerre mondiale. Après la signature du pacte germano-soviétique, être communiste est devenu presque criminel : « Le communisme, voilà l’ennemi ! » affirme le ministre de l'Intérieur Albert Sarraut ; « La propagande communiste doit être brisée même s'il faut recourir à la loi des suspects, aux camps de concentration et de bannissement » s’exclame le député De Kérillis à l’Assemblée nationale ; alors que le socialiste Joseph Barthélémy et futur ministre de la justice de Pétain, demande le 20 février 1940 la décapitation des communistes. La répression anti-communiste est intense. On compte « 2241 arrestations, 67 journaux interdits, 321 syndicats dissous, 200 permanences fermées, 666 élus déchus, 1337 militants signalés à l'autorité militaire… », dont il faut ajouter 3 000 élus déchus de leur mandat, 11 000 perquisitions, 3 400 arrestations, déportations en nombre dans des camps de concentration par simple décision administrative.[3]

Croizat est arrêté sur les marches de l’Assemblée le 7 octobre 1939 et enfermé à la prison de la Santé à Paris. Il est déchu de son mandat le 20 février 1940 et condamné le 3 avril 1940 à 5 ans de prison, 4 000 francs d'amende et 5 ans de privation de ses droits civiques et politiques dans un faux-procès où il ne peut se défendre. Pendant une année, il transite dans plus d’une dizaine de prisons pour finir au Bagne de Maison-Carrée le 5 avril 1941. Traumatisé par l'horreur de l’incarcération, amaigri et affaibli - il perd 32 kilos -, ce sont surtout les chaînes aux pieds dans la cale du bateau à destination d’Alger qui marque Croizat : « Un élu du peuple mis aux fers par ceux qui étaient devenus les serviteurs d’Hitler. C'est cela, je crois, qu’il ne supportait pas. C'est là que ses mots s'arrêtaient. Juste avant les larmes.[4] » raconte sa Fille Liliane. Il est libéré le 5 février 1943 avec le débarquement des alliés en Algérie. On désavoue publiquement sa déchéance et sa condamnation le 28 octobre 1944. En définitif, Croizat est resté enfermé du 8 octobre 1939 au 5 février 1943, soit 3 ans, 3 mois et 28 jours. Un nouveau départ commence pour Croizat : celui de la résistance.

.

3. 1944-1945 : De la résistance au gouvernement

Dès l’automne 1943, en tant que représentant de la CGT, Ambroise rejoint « l’Assemblée Consultative ». Celle-ci est instaurée par le « Comité Français de Libération Nationale » crée par De Gaulle à Alger le 3 juin 1943. C’est dans cette institution, « l’Assemblée Consultative », que se forment les grandes idées sociales du Conseil National de la Résistance. Ambroise Croizat est membre de plusieurs Commission : celle de la réforme de l’Etat et de la législation et celle du travail et des affaires sociales dont il est le président. Sous sa direction, il impulse des groupes de travail pour développer une réflexion quant à la mise en œuvre des Comités d’entreprise et à l’organisation de la sécurité sociale, également sous la supervision de Pierre Laroque, futur auteur des ordonnances et directeur de la sécurité sociale. A l’été 1944, la France est libérée. L’espoir d’une nouvelle France émerge et Croizat est de ceux qui vont lutter pour la construire.

Agrandissement : Illustration 2

Ambroise Croizat et Martha Desrumaux (grande figure de la résistance communiste)

.

4. 1945-1951 : Ambroise Croizat, le ministre des Travailleurs

A la fin de la seconde guerre mondiale, le rapport de force est bénéfique pour la classe ouvrière : un patronat fragilisé par sa collaboration, une CGT à 4/5 millions d’adhérents, un Parti Communiste vainqueur des élections d’octobre 1945 devant les gaullistes avec 27 % des voix (5 004 121 voix), qui permet d’avoir 151 députés à l’Assemblée nationale Constituante. Cette victoire contraint Charles de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, à placer 5 communistes au gouvernement provisoire. Le 22 novembre 1945, Croizat hérite du travail et de la sécurité sociale. J’ouvre une petite parenthèse politique au sujet de ses mandats : il est élu député sur la liste communiste à quatre reprises du 21 octobre 1945 jusqu’à sa mort le 10 février 1951. Il est également ministre du travail à quatre reprises en l’espace de 2 ans – par la succession de 4 gouvernements éphémère -, du 22 novembre 1945 au 4 mai 1947. La sécurité sociale étant sous la tutelle du ministère du travail, il mobilise principalement ses deux années de ministère pour la mise en place de cette nouvelle institution.

.

a. Généalogie de la sécurité sociale

En avril 1944, Croizat met en place des groupes de travail de l’Assemblée Consultative à Alger afin de développer les grandes lignes du « système le plus humain, le plus juste, basé sur une vraie solidarité nationale et qui permet de garantir à tous une véritable protection sociale ». Une commission de syndicats, des associations familiales et les services du ministère de la Santé dirigés par le communiste François Billoux étoffent la réflexion. Il faut signaler qu’il existe ici une querelle d’historiens pour savoir quelle personne a le plus œuvré au développement réflexif sur la sécurité sociale, Croizat pour les uns, Laroque pour les autres, les deux camps minimisant toujours à l’extrême la participation de l’autre. En septembre 1944, le contenu est finalisé, il faut maintenant lui donner corps sous la forme de textes de loi. C’est Pierre Laroque, nommé directeur de la sécurité sociale le 5 octobre 1944 par le ministre du travail et de la sécurité sociale Alexandre Parodi – Croizat le remplacera un mois plus tard -, qui est chargé de cette responsabilité.

Pour Michel Étiévent, le travail essentiel de Pierre Laroque repose principalement sur la « mise en forme écrite d’un long travail collectif élaboré par les groupes de travail impulsés notamment par Croizat »[5], puis de sa supervision – avec Croizat - de la mise en place de la sécurité sociale. Il écrit les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945 qu’il co-signe avec Alexandre Parodi, posant les fondements du Régime Général de la Sécurité sociale.

Quelle révolution apporte cette nouvelle institution ? On peut la résumer en trois points : un régime général qui rassemble dans une caisse unique les anciennes formes d’assurances sociales (retraite, maladie, accidents du travail, allocations familiales) ; le financement de l’institution par une cotisation interprofessionnelle à taux unique, permettant une socialisation importante de la valeur produite par le travail pour être redistribuée en salaire socialisé ; la gestion de l’institution par les travailleurs eux-mêmes, et non par l’Etat ou le patronat.

.

b. Croizat, le bâtisseur du Régime Général

Les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945 signé par Laroque et Parodi énoncent les grands principes, il faut maintenant construire l’institution. On n’imagine pas l’immensité du travail à accomplir dans une France où tout est à (re)faire. Il faut transformer pas moins de 1093 caisses diverses et d’organismes privés en un système structuré, cohérent et décentralisé. Par ailleurs, la mise en place de la sécurité sociale ne s’est pas effectuée dans un climat optimiste contrairement aux idées reçues. Comme l’exprime Michel Etiévent, elle subit de nombreuses résistances : les médecins refusent le conventionnement, la fixation des tarifs et des honoraires en dénonçant une étatisation de la médecine, et une atteinte à leur liberté par un contrôle de leurs activités ; le patronat n’accepte pas l’obligation de siéger à côté de la CGT dans les conseils des CPAM et dénonce la « collectivisation » et « l’impérialiste rouge » ; les assurances privées refusent qu’on leur prenne une grande source de profit etc.

Cependant, Croizat n’accorde aucune importance aux oppositions bourgeoises. Il sait qu’il doit aller vite et frapper fort : « La sécurité sociale (…) est un droit profond de la personne humaine » affirme-t-il le 4 aout 1946 sur les bancs de l’Assemblée. En quelques mois, il transforme les 1093 caisses diverses autour de 138 caisses primaires d’assurance maladie et 113 caisses d’allocations familiales, principalement gérées par les travailleurs. Ensuite, si les ordonnances de Laroque du 4 et du 19 octobre 1945 créent les fondements de la sécurité sociale, c’est surtout la loi du 22 mai 1946 sur la « généralisation de la sécurité sociale » imposée par Croizat qui permet d’intégrer « tout résident français dans un régime unique », malgré le refus de certaines professions. Dans le même temps, il fait signer la loi du 22 mai 1946 sur les prestations familiales qui permet à la quasi-totalité de la population d’en bénéficier, puis la loi du 13 septembre 1946 met en place l’assurance vieillesse a compté du 1er janvier 1947 pour toute la population active. Pour finir, la loi du 30 octobre 1946 intègre la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le champ de la sécurité sociale. En définitif, Croizat a imposé la sécurité sociale en l’espace de 9 mois !

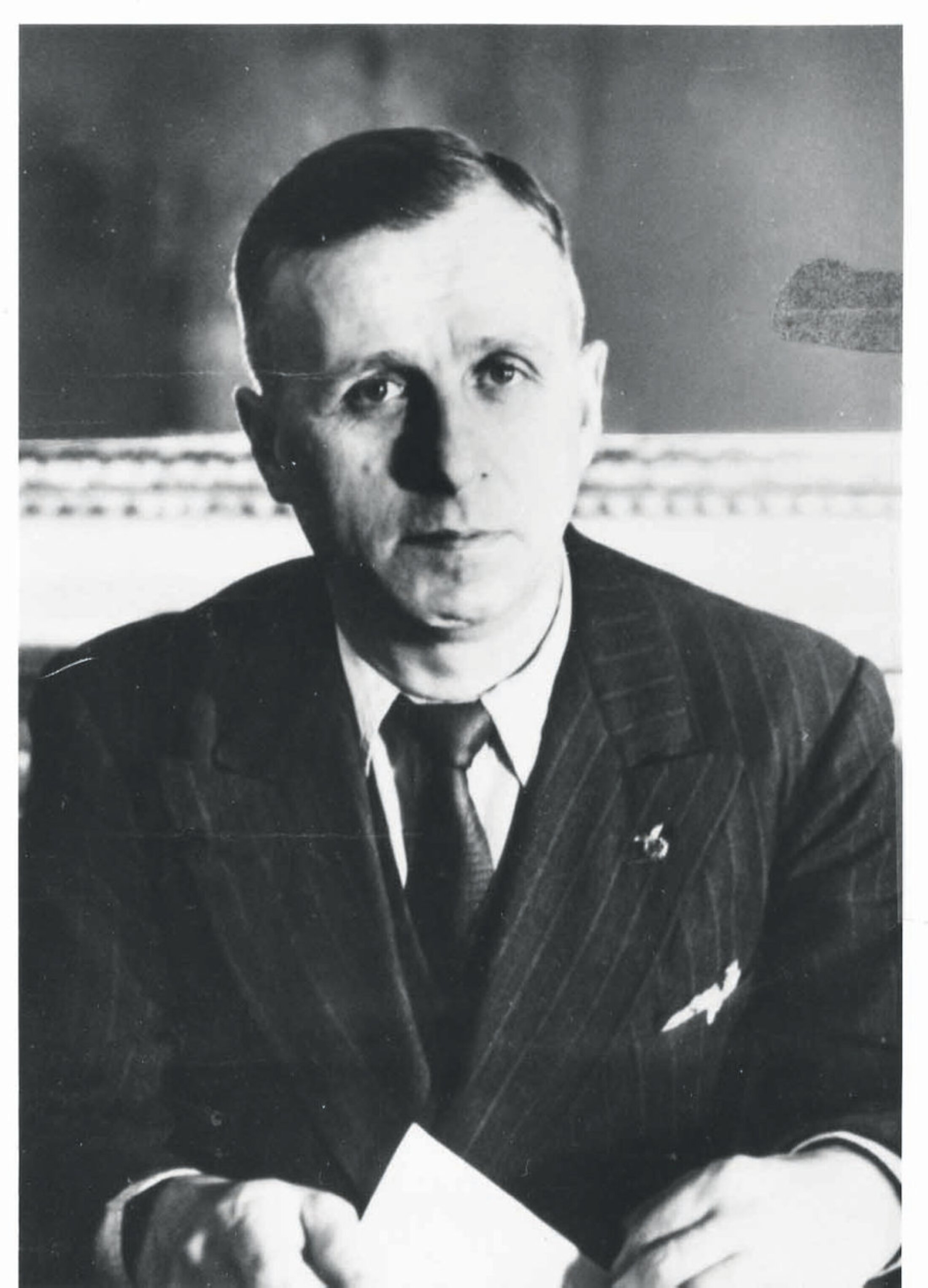

Agrandissement : Illustration 3

Croizat au ministère du travail

.

Les prestations familiales

« La Sécurité Sociale, c'est la vie et la vie c'est l'enfant. Le gage de notre prospérité future.” déclare-t-il le 6 août 1946 à l'Assemblée. Il met en œuvre un système solidaire de prestations familiales qui favorise la situation des familles le plus précaires : allocations familiales versées sans condition de ressources à partir du deuxième enfant ; instauration pour la première fois d'une prime prénatale, refonte de l'allocation maternité (la loi du 22 août 1946 institue, notamment, un congé de maternité de 14 semaines - 6 semaines avant l'accouchement 8 semaines après - indemnisé à moitié du salaire journalier de base), généralisation de l'allocation de salaire unique dès le premier enfant. L’ensemble de ces dispositions se traduit en 1946 par le doublement des allocations familiales. Michel Étiévent rappelle que « le montant des prestations familiales pour 2 enfants passe de 540 francs mensuels à 1130 francs après la loi du 22 août 1946).[6] En ce qui concerne l’aide à la maternité, si l’ancien système assure à la mère 9 825 F, il est désormais de 36 000 F avec le Régime Général, soit 4 fois plus. »[7] En 1946, le revenu salarié d’une famille de trois enfants (la moyenne dans les familles populaires) est constitué pour plus de la moitié par des allocations familiales !

.

Les retraites

Croizat entend faire de la retraite « une nouvelle étape de la vie, et non plus d’une antichambre de la mort ». Le 7 avril 1946, il propose à la commission du Travail de l’Assemblée Nationale l’extension de « l’allocation aux vieux travailleurs salariés » à tous les Français âgés de plus de 65 ans. Malgré les oppositions, principalement de la droite, il impose la retraite moderne avec la loi du 22 mai 1946 sur la généralisation de la sécurité sociale, ainsi que la loi du 13 septembre 1946 qui impose l’assurance vieillesse a compté du 1er janvier 1947 pour toute la population active. Cependant, cette dernière est abrogée en 1948 à la suite d’oppositions de certaines professions qui refusent de s’y intégrer. Dans tous les cas, c’est la situation de 4 millions de personnes qui s’améliorent. Comme le rappelle Michel Etiévent, en mai 1947 « le montant des retraites a augmenté de 130 % à plus de 200 %, à l’image de ce ménage savoyard, qui, percevant 9800 F par mois en mai 1946, percevra 22 000 F en septembre 1947. »[8]

.

L'assurance maladie

L’un des changements majeurs dans le quotidien d’après-guerre de la population français est la mise en place d’un système de remboursement des frais de santé. Je vais mobiliser un exemple de Michel Etiévent qu’il présente dans son ouvrage sur Croizat. Avant l’existence du Régime Général, un malade qui subit une opération de l’appendicite doit payer 5 980 F et les caisses d’assurances sociales lui remboursent 3540 F. Autrement dit, il doit encore s’acquitter de la somme de 2440 F. Avec le Régime Général, avec un montant qui s’élève désormais à 9 110 F, l’assuré est remboursé à hauteur de 8 978 F. En définitif, le taux de participation financier est passé de 40 % à 1,5 % ![9] Il est difficile aujourd’hui d’imaginer la surprise des malades, qui, pour la première fois font l’expérience du remboursement des frais de soins et de santé.

.

Les accidents du travail

Pour finir sur le dernier registre du Régime Général, la loi du 30 octobre 1946 intègre la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le champ de la sécurité sociale. Croizat instaure une série de mesures qui permet la mise en œuvre de la médecine du travail, des comités d’hygiène et de sécurité et la reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, le capitalisme broyant chaque jour le corps ouvrier, Croizat majore la rente de 500 000 mutilés du travail.

.

c. Ses autres réformes en tant que ministre

Outre la mise en place du Régime Général de la Sécurité sociale, Croizat dote la classe ouvrière de droits professionnels importants pour contrer l’exploitation capitaliste : loi sur la majoration des heures supplémentaires (25 % entre 40 et 48 h, 50 % au-delà, 100 % pour les dimanches et les jours fériés). Il majore également les primes et le travail de nuit du dimanche. Croizat initie également les Comités d’entreprises dans une perspective bien plus contraignante pour le patronat que les ordonnances promulguées le 22 février 1945 par Alexandre Parodi. Par la loi du 16 mai 1946, le CE détient une fonction économique, notamment un droit de consultation sur l'organisation de l'entreprise, un droit d'information obligatoire sur les bénéfices, la communication des documents remis aux actionnaires etc. Par le caractère intrusif de cette loi dans le fonctionnement général de l’entreprise, Croizat déchaîne contre lui une vague de protestations patronales qui crie à l’impérialisme des « Soviets ».

Au cours de l’année 1946, il coopère avec son camarade de route, ami et ministre de la Production industrielle, Marcel Paul pour imposer le statut des mineurs (loi du 14 février 1946), et celui des salariés du gaz et de l’électricité (loi du 22 juin 1946). Il co-signe les documents qui permettent les plus grandes avancées sociales pour ces secteurs d’activités : sécurité d’emploi, protection sociale de qualité, 1 % minimum des recettes d’EDF pour les électriciens et gaziers etc. Il collabore également avec les services du ministère de Maurice Thorez pour initier les plus belles conquêtes de la fonction publique, dont le statut est adopté par la loi du 19 octobre 1946 : reconnaissance intégrale du droit syndical, participation des syndicats à la gestion du personnel, rémunération selon une grille indiciaire unique, l'égalité des sexes pour l'accès et la promotion dans les services publics etc. Le 2 octobre 1946, il ouvre la « Caisse de compensation des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ». Auparavant, les jours d’intempéries non travaillés équivalaient à des journées sans salaire. Avec ce nouveau dispositif, les ouvriers obtiennent le maintien de 75 % de leur salaire pendant toute la durée où les intempéries ne permettent pas de travailler.[10]

En définitif, dans un contexte national où le patronat, aidé du gouvernement bourgeois, bloque les salaires de la classe ouvrière, Croizat utilise tous les moyens et leviers possibles (prestations familiales, majoration des heures supplémentaires, primes, retraite etc), pour tirer vers le haut les revenus des prolétaires.

.

d. L’éviction de Croizat

A partir de 1947, la tension est grandissante au sein du gouvernement. Les ministres communistes sont les parias d’un gouvernement bourgeois et anti-ouvrier qui préfère pactiser avec l’impérialisme économique américain dans un contexte où émerge la guerre froide. Le ministre communiste François Billoux résume cette tension en ces termes : « Les profondes divergences découlaient de l’opposition irréductible entre les intérêts des travailleurs et ceux des capitalistes. (…) De ce fait, la tâche des ministres communistes devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure que les pressions exercées par les Américains sur la politique française s’accentuaient (…). Ce fut sur l’injonction américaine que les ministres communistes en France, en Italie, en Belgique et au Luxembourg furent évincés du gouvernement. » L’Etat bourgeois, les gaullistes et les USA ont gagné. L’éviction se déroule le 5 mai 1947 avec comme motif officiel une trop grande proximité des ministres communistes avec les revendications des ouvriers de l’entreprise Renault.

Le lendemain de son éviction, le 6 mai 1947, Croizat reprend à plein temps la tête de la Fédération de la métallurgie. De plus, il détient toujours son mandat de député de la Seine. Malgré une santé qui décline en flèche, Croizat donne tout son temps pour faire passer des décrets et des lois avec ses camarades communistes de l’Assemblée. Sa fille Liliane raconte qu’il dort seulement 4 à 5 heures par jour, entre son travail à l’Assemblée, à la Fédération de la métallurgie, et ses voyages politiques en France ou à l’étranger. Ainsi, entre 1947 et 1949 est signé le projet de mise en place de la Sécurité Sociale des fonctionnaires, les dispositions sur les élections aux Conseils d’administration des Caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales, le relèvement des allocations chômages et des retraites, la convention collective du personnel de la Sécurité sociale et d’autres lois qui améliorent le sort des plus démunis et développent nos institutions sociales et publiques.

.

5. La disparition du ministre des Travailleurs

Malgré une santé déclinante, Croizat renonce toujours à se rendre à l’hôpital au dépit du « harcèlement » des médecins. Le 15 octobre 1950, le téléphone sonne aux alentours de 20h. Après plusieurs minutes de discussion avec le docteur Herzog Cachin, le visage de Croizat se blanchit. Après tous les combats qu’il a menés dont nombreux sont ceux qu’il a gagnés, celui-ci l’a rongé jusqu’à l’emporter : le cancer a gagné. Le 25 octobre 1950, il entre à la clinique chirurgicale du Parc, à Lyon, pour une ablation d’une partie du poumon droit. Croizat gagne un peu de sursis contre la maladie.

Agrandissement : Illustration 4

Cortège funèbre du 17 février 1951

.

Mais quelques mois plus tard, le 10 février 1951, Croizat entre d’urgence à l'hôpital Foch de Suresnes à la suite d’une hémorragie. Il décède le lendemain matin après d’une longue agonie. Lors du cortège funèbre du 17 février 1951, entre 700 000 et 1 million de personnes sont venues de toute la France pendant 2 jours, pour accompagner au Père-Lachaise le ministre des Travailleurs pour un dernier hommage. Enterré près du Mur des Fédérés, symbole des 27 000 fusillés de la Commune de 1871, Ambroise Croizat repose parmi les siens.

.

6. Une ferveur populaire en symétrie de son engagement pour la classe ouvrière

En 1971, pendant l’inauguration d’une stèle à la mémoire d’Ambroise Croizat, Marcel Paul rappelle au ministre du travail Joseph Fontanet que : « La France a eu beaucoup de ministres du travail, mais elle n’a eu qu’un seul ministre des travailleurs ». Cet homme, timide et humble, plus à l’aise avec ses pairs ouvriers que sur les bancs de l’Assemblée, a donné sa vie entière pour la classe ouvrière. Travaillant parfois jusqu’à 18 heures par jour, entre son bureau, l'Assemblée nationale et son implication sur le terrain, Croizat, en étroite collaboration avec Pierre Laroque et l’ensemble des militants de terrain (principalement la CGT), a mis en place la plus belle institution sociale contemporaine - malgré les nombreuses oppositions et résistances - en seulement 9 mois dans un pays pourtant détruit par la guerre.

Pierre Laroque lui-même exprime le rôle essentiel joué par Croizat et la rapidité avec laquelle la Sécu fut mise en place : « Tout a fonctionné à partir de juillet 1946. En neuf mois à peine, malgré les oppositions, nous avons pu construire cette énorme structure (…). Il faut dire là l'appui irremplaçable d’Ambroise Croizat. C'est son entière confiance manifestée aux hommes de terrain qui est à l'origine d'un succès aussi rapide ». Laroque pointe ici un élément important : celui de la réciprocité entre Croizat et la classe ouvrière. Autrement dit, la ferveur populaire envers Croizat, celle des seniors, des jeunes, des familles ouvrières, est en parfaite adéquation avec son engagement pour elle. Croizat est l’enfant de la classe ouvrière et le député qu’il est devenu est resté fidèle à ses origines sociales. Par ailleurs, sous les témoignages de terrain confirment l’engouement des ouvriers envers le ministre des Travailleurs, comme le confirme le propos du syndicaliste CGT Jean Hodebourg dans le Guide du militant de la métallurgie d’avril 1991 : « J’ai en souvenir la dévotion des vieux et des vieilles pour Ambroise. (...) Imaginez ! Des retraités qui n'avaient jamais eu un franc de revenu et qui ne vivaient, pour beaucoup, que d'autoconsommation ! D’un seul coup, de l'argent, tous les trimestres ! Ça, c’était Croizat ! ».

Oui, c’était ça Croizat, des revenus pour les malades, les retraités, les mutilés du travail, les familles ouvrières ! Croizat, c’est le bâtisseur du Régime Général de la Sécurité sociale, de l’assurance maladie, du système de retraite, des allocations familiales, des comités d’entreprise, des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, de la médecine du travail, du statut des mineurs et des gaziers et des électriciens, de la réglementation des heures supplémentaires, de la réglementation des congés payés pour les jeunes, de l’amélioration du code du travail, et d’autres réformes sociales dont je n’ai pas la place ici pour toutes les énumérer. C’était ça, le ministre des Travailleurs.

Agrandissement : Illustration 5

Cortège funèbre du 17 février 1951

.

7. Une figure du passé toujours d'actualité

A l’heure où l’ensemble de nos droits sociaux et professionnels sont en péril face au capitalisme le plus violent, dont Emmanuel Macron en est sans nul doute la meilleure représentation, ne serait-il pas important de se remémorer certaines figures du passé, non pour y rester « bloqué » comme une forme de nostalgie inhibante, mais pour se souvenir comment nos conquêtes sociales ont été arrachées face à un patronat organisé et légitimé par une pratique gouvernementale bourgeoise. Puisque la réminiscence du passé permet, parfois, de redonner un peu de lumière et de clarté dans un présent si flou et instable où la désaffiliation politique est grande dans la classe ouvrière – dont j’inclus les ouvrières du tertiaire. Puisqu’elle permet de nous montrer une trajectoire cohérente et victorieuse, autrement dit une continuité dans les luttes sociales amorcées par nos ancêtres qui ne demandent pas à être défendues, mais développées et généralisées. Comme l’écrivait Jean Jaurès : « Le passé d’un peuple n’est jamais improductif, il est comme la couche profonde d’un sol labourable, les nouvelles moissons se nourrissent des soleils du jour et des réserves anciennes du sol. »

Agrandissement : Illustration 6

« Jamais nous ne tolérerons que ne soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie, cette loi humaine et de progrès. »

Ambroise Croizat

.

[1] Michel Étiévent, Ambroise Croizat ou l’invention sociale, Editions GAP, 2012, p47-48

[2] Michel Étiévent, Ambroise Croizat ou l’invention sociale, Editions GAP, 2012, p51-53

[3] Michel Étiévent, Ambroise Croizat ou l’invention sociale, Editions GAP, 2012, p91-95

[4] Michel Étiévent, Ambroise Croizat ou l’invention sociale, Editions GAP, 2012, p101

[5] Michel Etiévent, Ambroise Croizat ou l’invention sociale, Editions GAP, 2012, p134

[6] Michel Etiévent, Ambroise Croizat ou l’invention sociale, Editions GAP, 2012, p142

[7] Michel Etiévent, Ambroise Croizat ou l’invention sociale, Editions GAP, 2012, p147

[8] Témoignage de Fernand Crey, secrétaire du CE de l’usine de N-D. de Briançon en Savoie, 1971.

[9] Michel Etiévent, Ambroise Croizat ou l’invention sociale, Editions GAP, 2012, p146

[10] Michel Etiévent, Ambroise Croizat ou l’invention sociale, Editions GAP, 2012, p154-157