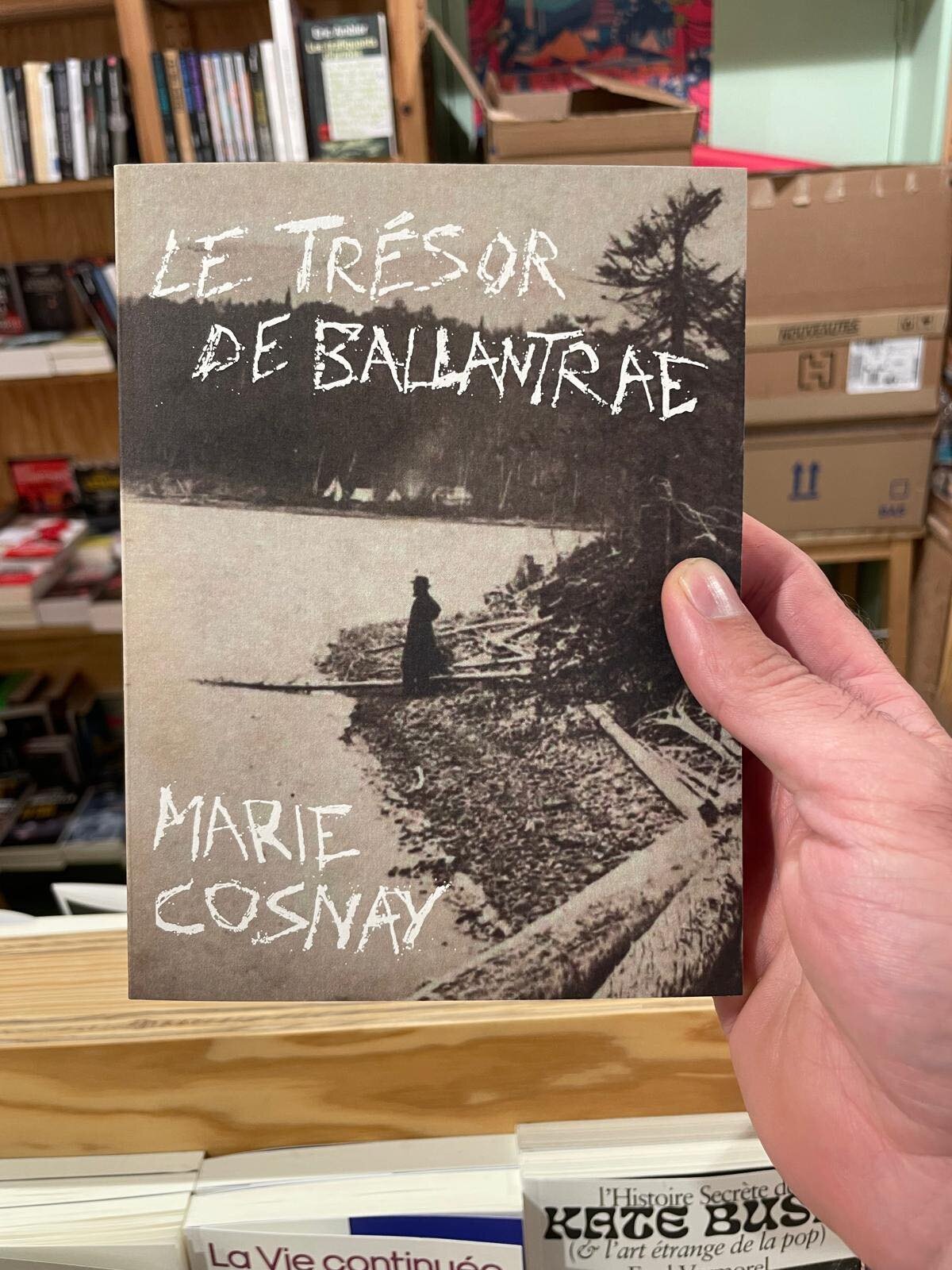

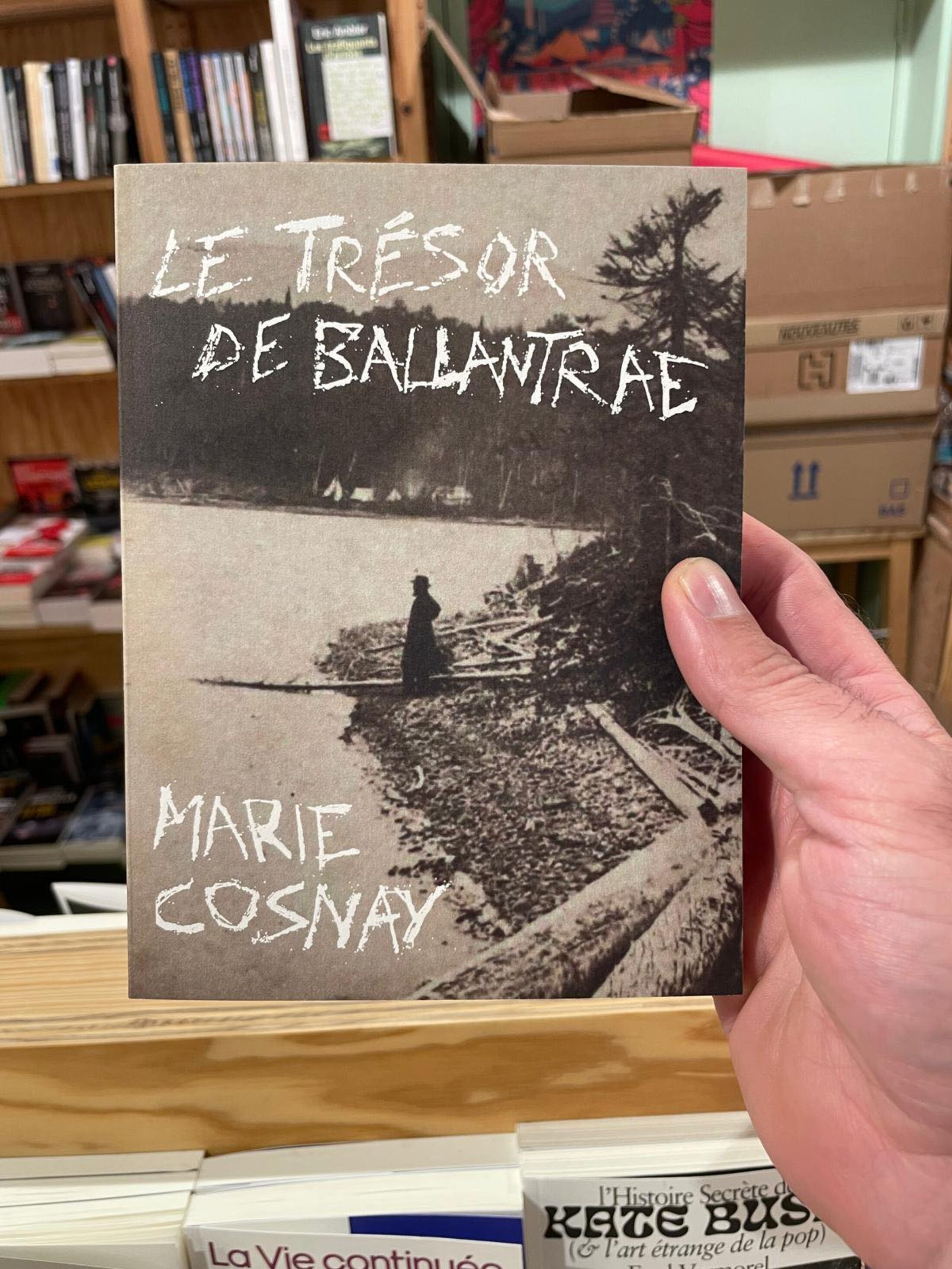

Agrandissement : Illustration 1

I was lost. C’est ainsi que commence ce roman d’aventure qui est aussi un roman policier qui est aussi, à la fin, un roman d’espionnage. Le trésor de Ballantrae a été publié aux éditions de l’Ogre en ce mois de juin 2025.

Jim Diamond chante I know that you saw me, you turned away and I was lost. Commencer par la perte, ici amoureuse.

Il y a ce je : j’étais perdue. Il y a cet imparfait, il suppose que je vais à présent échapper à la perte. À partir de ce point passé du temps, quelque chose commence ou recommence. J’étais perdue, je ne le suis plus. Ou plutôt : j’ouvre des routes. On est au coeur du roman d’aventure. Je décide, ne choisis rien. Je suis choisie. Dans et après la perte, il me reste des forces, elles sont vives.

Ce mois de juin 2025 est celui qui a vu partir de Catane la freedom flottilla, à bord de laquelle quelques jeunes personnes mettent leur vie, leur corps en jeu pour exiger la fin du blocus humanitaire et du génocide à Gaza. Nous les suivons de près, ils et elle ouvrent, ou tentent d’ouvrir une route.

Septembre 2023. Je commençais ce roman, Le trésor de Ballantrae. Le 7 octobre, j’en étais à peu près à la gage 50.

Jour après jour je comptais, ou plutôt le personnage principal du roman, Zelda Zelda, comptait les bombardements de Tsahal sur Gaza, comptait les journalistes assassinés.

Automne 2023, au fil des jours de Zelda, dans le roman, les catastrophes climatiques se succédaient, les glissements de terrain, les pluies diluviennes et les incendies. C’était dans le roman et c’était dans la vraie vie - celle dans laquelle nous étions bel et bien perdus. On nous avait vus, touchés du regard, puis abandonnés.

Automne 23, dans le roman, Zelda Zelda se reposait, après une fatigue qui n’avait pas de nom, en un lieu qui en avait un, Caradoc - château, clinique, peu importe. C’est alors qu’elle recevait un appel. Un drôle d’appel : ça sonnait deux fois, comme le facteur. D’abord, un homme à l’accent américain, au chapeau haut de forme, la demandait. Puis une apparition dans la nuit noire la surprenait : un jeune homme blond et lumineux, dont la présence réelle serait plus tard, par les différents protagonistes, difficilement garantie. Heureusement, celui-ci laissait des preuves de sa présence : une enveloppe recélant des signes de pistes qu’il s’agissait de suivre, et peut-être un incendie. Il était en tout cas à l’origine de la décision de Zelda et de son double, Nelly : partir. Partir. À cheval.

La chanson qu’il chantait, le garçon lumineux de la nuit, disait l’amour perdu et l’amour perdu donnait des ailes, celles du désir. ZZ courait après l’histoire et rencontrait un fantôme connu : l’histoire, partagée, est toujours au passé. Zelda devait construire la sienne, future. Le fantôme, ce n’est pas un secret puisque le titre lui rend hommage, sort tour droit du roman d’aventure écrit au XIX°siècle par Robert Louis Stevenson, Le Maître de Ballantrae.

C’est peut-être, entre autres, pour ne pas dire je, qu’à l’automne 2023, je désirais le roman. Pour m’en reposer. Pourtant, je vais ici, comme dans la chanson de Jim Diamond dans la chanson que chante devant Zelda le bel Anderson du roman, parler à la première personne.

Le roman ne m’éloignait pas du monde. Il ne s’opposait aux formes documentaires. Ce n’est pas là que je l’attendais. Je l’attendais ailleurs : là où les personnages reviennent, éternels, comme les paysages. Nous irions dans les Adironracks, là où les glaciers, eux, ne sont pas éternels.

J’attendais le roman là où nous sommes des mouvements, des silhouettes, bougés par de mystérieux aiguillons, je l’attendais à l’endroit même de ce qui fait nos vies, sans l’impudeur de dire je, moi je, en ce mois de septembre 2023, en ce mois de juin 2025.

J’étais perdue.

De 2019 à 2023, mai 2023, j’ai tenté d’observer, et la trilogie publiée aux éditions de l’Ogre, Des îles, en rend compte, ce qui se passait à nos frontières empêchées. Un centre fermé financé par l’union européenne se construit aujourd’hui même sur l’île de Lesbos, après que le vieux camp de Moria a brûlé. Les îles Canaries sont toujours le but de voyage des voyageurs sans visa d’Afrique de l’Ouest et du Maroc. Les îles Baléares et Ibiza, voient, ou ne voient pas, parce que les jeunes gens se noient dans la mer d’Alborán, arriver les Algériens, jeunes ou moins jeunes, garçons et filles, ainsi que celles et ceux que les côtes marocaines ou du Sahara occidental, de la Mauritanie ou du Sénégal ont découragé.e.s. Je n’ai pas évoqué Lampedusa car mon long travail d’accompagnement et de documentation s’est arrêté à la « route espagnole ».

Il est intéressant de voir comment se construisent les fictions : tu es dans l’espace Schengen mais comme ces îles-là, auxquelles on peut ajouter des territoires comme Ceuta, Melilla, sont géographiquement proches des territoires hors Schengen, rien de plus simple que de faire comme si, malgré les vieilles conquêtes, ils y étaient attachés. Ni Schengen ni hors Schengen, mais prisons à ciel ouvert pour voyageurs sans visa. J’ai raconté cela mille fois.

Durant ces années de documentation au ras des histoires, je prenais conscience de questions que j’appelais nouvelles mais qui étaient plus vieilles que tout. Qu’est-ce qu’un lien, un mort, une limite, une terre, comment dit-on le droit, la loi, qu’est-ce qu’un frère, une soeur, la foi ? Je les suivais pas à pas, les questions, essayant de ne rien simplifier. Je découvrais, ceux qui me lisent ici le savent, ce que signifie mourir en masse dans les mers et l’océan. Il n’y a pas de mots pour ces morts-là. Pas de guerre d’extermination, d’anéantissement, pas de génocide. Les chiffres sont inimaginables. Les listes de disparus, de fantômes, ne sont jamais exhaustives.

Les mondes se creusaient. Les creux, les fosses, étaient remplis de morts, qui ne seraient jamais identifiés. Ils erreraient entre les mondes, à tout jamais. Et on le savait. On savait, même si on ne voyait pas. Et quand on voyait, ça ne changeait rien : à Ceuta, les cadavres n’avaient pas été avalés par la mer, on pouvait les constater. Le petit Eylan avait un corps, visible, un petit short et de petits baskets. Voir ne change rien et quand on voit, on peut, de plus, nier qu’on voit. Peur (ou instrumentalisation de la peur) du fake.

Les images de Gaza détruite, anéantie, arrachées au néant, prises au risque de sa vie (plus de deux cents journalistes à l’heure où j’écris ces lignes ont été ciblés et tués par les bombardements israéliens), les images de Gaza montrées au monde sont niées, selon ce que fabriquent les génocides : on tue deux fois. La première fois, les corps et les âmes, la deuxième, la possibilité du témoin.

Certes, l’image est ambiguë puisqu’elle ne représente jamais le tout ; elle est une partie, un morceau, un point, un point de vue. Mais la rejeter au nom du fait qu’elle ne témoigne pas de la totalité de la catastrophe consiste à nier ce moment, précis et singulier, qui appartient à la catastrophe et partant, la catastrophe elle-même. Si on ne fait pas des images des totalités ou des sacralités, on ne sacralise pas non plus l’image absente ou l’absence d’images.

Il y a décidément des témoins. Ils s’accrochent. Quelque chose, ou quelqu’un, atteste. Par exemple, une vidéo, sur les réseaux sociaux, disparue peu de temps après son apparition, montrait un jeune homme, dans les flots déchaînés, crier des mots que le fracas étouffait. Nous avions cherché longuement ce jeune homme qui avait disparu. Nous savions qu’il était parti de Tan Tan à telle date, il n’était jamais arrivé sur les îles Canaries. Nous trouvions, prise à l’instant du danger, cette image brouillée de lui, au coeur de la catastrophe (du naufrage). Nous finisssions par comprendre ce qu’il criait : les noms des garçons morts sur le bateau et dont l’océan serait la sépulture. Il venait d’offrir les corps de ses amis à la mer. Le jeune homme était témoin. Et pour lui, qui témoignera ? Celui qui a pris la vidéo, et l’a partagée dans un cloud. Ni le garçon au bord de l’effacement, qui dit, debout sur une mauvaise barque, en plein océan, les noms des disparus qu’il a dû jeter à l’eau, ni celui qui parle pour cet avant-dernier témoin et poste la vidéo afin que quelqu’un, au moins, un moment, quelque part, sache - ni l’un ni l’autre ne peuvent dire toute la catastrophe. Mais tous les deux ont documenté un jour, un lieu, un bateau, un garçon, un autre, un autre.

Si nous nions ces images-là, leur apparition, le peu qu’on a, rien de ce qui est n’a été. Se rejoignent ceux qui pensent que l’événement est tout et qu’une image survivante ne peut en rendre compte et ceux qui pensent que l’événement est rien, n’a pas eu lieu puisque l’image est fausse ou puisqu’on peut toujours la nier. C’est le même effacement du réel.

On aime bien diviser les représentations : les fictions d’un côté, les écritures du réel de l’autre. Notre réel est bien sûr traversé et transformé par des imaginaires et des mythes auxquels on n’échappe pas. Comme la fiction est faite de réel, de matérialités : pas et traces des poneys de Zelda et Nelly dans une forêt atlantique, successions d’incendies, Canada, Espagne, Kabylie. Il y a continuité entre écriture documentaire et écriture de fiction.

Quand je célèbre le retour de Zelda et Ziad, du XVIII° au XXI° siècle, dans un roman de genres (mêlés), Le trésor de Ballantrae, comme quand je tente de suivre les traces des histoires contemporaines, autour de la forteresse Europe, je résiste au silence. À sa tentation.

C’est le même élan.

En prologue du spectacle La véridique et rocambolesque histoire de Christopher Marlowe, j’écrivais, à propos de ce personnage éponyme, dramaturge contemporain de Shakespeare et espion de la reine d’Angleterre, qui à Paris voit venir le massacre de la Saint Barthélémy : Au coeur de la mort de masse, il était désespéré : ni agir ni écrire ne pouvaient quoi que ce soit. On écrira, quoi qu’il en soit.

Résister à la perte. À l’aberration de devoir naviguer, trouvant des voies là où il n’y en a pas, au coeur des labyrinthes mortifères de nos fictions administratives. Résister à la peur, au retour du même, à la fabrication du bouc-émissaire. Je suis perdue. On a perdu. On a dit les derniers témoins, les listes, les puissances de l’image, ses impuissances, les fictions rances qui ont un effet immédiat sur le réel : les discours de l’extrême droite efficacement portés en France par Bruno Retailleau et François Bayrou, les meurtres racistes, deux musulmans assassinés parce que musulmans, en France, à quelques semaines d’intervalle, l’Europe entière devant le spectacle (visible et invisible) d’un grand nombre de musulmans, venant d’Afrique de l’Ouest, de l’Est, du Maghreb, mourant en mer, sans trace, sans corps, le monde entier devant le spectacle de l’extermination d’un peuple, musulman, d’un pays.

Je résiste à l’impuissance totale.

Je résiste à la peur, j’y résiste mal.

I am lost.

Muette, aussi.

Et c’est pour ça que je parle.

Que se lève Zelda, une fois de plus.

Mai 2023, j’y reviens.

J’écris les dernières pages du dernier tome de la trilogie Des îles. Nous sommes sur la route de la mer d’Alborán, entre l’Algérie et l’Espagne, les îles Baléares, l’Andalousie. Nous voulons, avec Ryad, lanceur d’alerte, modéliser le naufrage de son frère. Le comprendre, le voir, le donner à voir : comment était la mer ce jour-là, où sont les zones blanches ? Comme si la représentation du naufrage valait tombeau pour Askander, le frère de Ryad. Nous allons le faire.

Et puis, je tombe malade.

La maladie est tout sauf une malédiction personnelle ou un destin ou une catastrophe à moi adressée, elle est ce que nous avons de plus commun, partagé. Je, c’est l’autre, aussi, et l’autre, c’est moi. Vivre les choses ainsi les déréalise un peu. Déréalise en tout cas le temps, notre temps, notre rapport au temps et aux choses qui sont, ainsi que ce que je ne sais pas trop nommer : le sentiment d’être un individu, peut-être ? Temporalité comme identité se floutent, s’effacent. Si c’est à moi que ça arrive, ce n’est pas vraiment à moi, si c’est aujourd’hui que le corps souffre, il y a hier et demain où il ne souffrait pas ni ne souffrira. Et si c’est demain qu’il doit cesser, le corps, si c’est demain, eh bien demain est terriblement aujourd’hui comme il était hier.

Et voilà (re)venue la fiction. Un nom pour un autre, un temps pour un autre, un personnage et un autre.

Zelda, en bout de course au début du roman, se lève, et va.

Les enquêtes qu’elle a menées jusqu’ici, comme policière puis détective privée, l’ont épuisée. Un garçon improbable et beau comme le jour la ramène à la vie avec sa chanson et l’énigme qu’il est et qu’il pose. On passe les frontières, on a de faux passeports, on a des complices, quand rien n’est possible on rend tout possible et les questions sont les suivantes : qu’est-ce qu’un lien, un mort, un revenant, une limite, une terre, un trésor, comment dit-on le droit, la loi, la vengeance, qu’est-ce qu’un frère, qu’est-ce que la foi ? Que croit-on ? Qu’est-ce qu’une fiction ? Que peut-elle ? Comment s’en sert-on ? Qu’est-ce qu’une image ?

Alors qu’on se pose toutes les question, les eaux montent, les sols sèchent, la guerre d’anéantissement suit son cours.

Zelda se lève et va. Le personnage est silhouette, chaque silhouette est double, voire multiple. Chaque silhouette n’existe que par et dans son geste, son mouvement. Chacune tente de trouver une voie. La joie persiste, sans raison. En dépit même de la raison.

Zelda et Nelly se sauvent, passent l’océan. Elles cherchent des solutions à des problèmes insolubles puis font face à l’autre, qui est soi-même - jamais mort, dans un temps recommencé. C’est ça, Le trésor de Ballantrae. C’est la joie, la joie, la joie palpitante d’un trésor à retrouver. Caché au XVIII° siècle. L’aiguillon qu’est, pour tous les personnages, ce trésor ! L’un des personnages possède, de l’ancêtre disparu et revenant, un chapeau. Sur les bords de ce chapeau, au sang, est dessinée la carte qui mène au trésor. Allons-y. Rien ne nous arrête.

Et le fin mot de l’histoire ? Puisqu’il y a un mystère et que le roman d’aventure est aussi un roman policier (avec un commissaire fatigué, des personnages secondaires, des scientifiques sur les scènes de crime), il y a donc un fin mot de l’histoire. On n’en dira pas plus : les fictions ont du pouvoir. Tout dépend de ce qu’on en fait. Les imaginaires savent nous piéger.

Voilà qu’on est revenu à l’image. Au double, donc. Le double du réel serait ici la fiction, avec Zelda et Ziad, mes protagonistes préférés, mais c’est une fiction qui libère, elle, qui ouvre et qui emporte. Ils sont pleins de désir, Z&Z, de ce désir surgi du plus profond de ce qu’on a appelé la perte.

Rien ne répondait mieux à la perte et à la peur que cette force énigmatique, aussi mystérieuse qu’un trésor caché au XVIII° siècle nous hélant au XXI°, que cette joie et excitation adolescente. Force, joie et excitation de Zelda et Nelly au moment de l’incendie du château. Ça ne s’arrête pas. Ni les histoires ne s’arrêtent, ni les envies. On est perdu, on a perdu, c’est alors qu’on se lève et va. Sur les traces des histoires, passées comme futures. C’est une promesse. C’est une échappée. C’est un constat : nous ne sommes pas fatigués. Nous te voyons, le monde, dans le scandale du présent. Nous sommes debout, pourtant. C’est ça que raconte Le trésor de Ballantrae.

Les personnages d’autrefois ont des héritiers qui leur tracent une route nouvelle, future, à cheval sur trois genres, le roman d’aventure, le roman policier, et celui d’espionnage. Notre chance est inespérée de se savoir, comme Nelly et Zelda, toujours prêt à bifurquer.

*

Liens

Les éditions de l'Ogre, Des îles, etc : https://editionsdelogre.fr/-/marie-cosnay/

Christopher Marlowe avec Vincent Houdin : https://vincenthoudin.bandcamp.com/album/la-v-ritable-et-rocambolesque-histoire-de-christopher-marlowe

Le bel article de Jean-Philippe Cazier sur Le trésor de Ballantrae : https://diacritik.com/2025/06/13/marie-cosnay-un-monde-baroque-le-tresor-de-ballantrae/