« Le néolibéralisme va-t-il mourir ? »[1], le titre que nous avons choisi pour ce livre, en commençant à l’écrire il y a près d’un an, résonne aujourd’hui lugubrement aux échos de l’actualité. Les analyses se multiplient qui prêtent à la crise en cours la capacité de remettre en cause les bases et le fonctionnement du système capitaliste néolibéral. Plus encore, certains voient dans la chute des cours boursiers, la paralysie d’une partie de l’économie et les bouleversements considérables de nos quotidiens, les prémisses d’un effondrement annoncé.

Parmi de nombreux.ses autres défenseur.ses des droits humains et de l’environnement, nous avons alerté depuis des années sur l’impasse et les crises majeures vers lesquelles nous conduisaient l‘aveuglement libéral, le développement incontrôlé d’une société mondialisée basée sur la concurrence et l’exploitation des hommes, des femmes et de la nature. Les réformes et changements que nous appelions pour prévenir les tragédies que nous déplorions à longueur d’interventions (catastrophes naturelles, famines, épidémies, marées noires, explosions de centrales nucléaires, effondrement d’usines textiles, travail d’enfants dans les mines, esclavage et traite des êtres humains sur la chaîne de production de multinationales) sonnaient alors comme des prophéties et leçons dérangeantes.

La crise actuelle exacerbe encore les inégalités de ressources et ces fléaux du néolibéralisme[2]: certains géants économiques comme BNP[3] se proposent d’offrir la fourniture de masques pour combler la pénurie en France, tout en finançant des régimes qui détruisent des milliers de vie dans d’autres pays, ou en continuant chaque année à faire partir dans des paradis fiscaux les milliards d’euros d’impôts qui devraient être versés aux services publics ; d’autres, comme le leader mondial des appels Télé-performance ou McDo, obligent leurs employé.es à se rendre au travail en violation de leur droit à la santé, prenant soin de protéger la direction en télétravail. Des gouvernements comme ceux de l’Inde ou du Bangladesh doivent faire leurs fonds de caisse pour verser un salaire aux travailleur.ses des usines textiles confiné.es, ou encore des chantiers d’infrastructure de la coupe du monde au Qatar, alors que les multinationales telles que Auchan ou Vinci, bénéficiaires de leurs travail en bout de chaîne, à hauteur de chiffres d’affaires mirobolants, ont pu retirer leurs commandes sans leur devoir la moindre compensation, tout en maintenant le versement des dividendes aux actionnaires.

Cette crise sanitaire, économique, sociale et écologique, donne tout à coup de la voix de façon éloquente à ces mises en garde ; elle agit comme un révélateur des dysfonctionnements de nos sociétés, exposés dans ce livre et dénoncés depuis des décennies par nombre d’ONG, de syndicats et de mouvements citoyens. Il n’est pas jusqu’à l’ultralibéral Président Emmanuel Macron qui ne prenne conscience des failles du système prôné, et ne se rende compte qu’il n’est d’autre issue que la solidarité pour sortir de la crise.

L’urgence polarise soudain l’opinion publique vers le consensus selon lequel la résistance et la survie résident dans la capacité d’action collective, de coopération et de mobilisation de toutes les forces disponibles au service des plus faibles. Ni la croissance, ni la liberté d’entreprendre, ni les vertus supposées de la concurrence ne nous seront utiles pour faire face à la situation.

L’économiste Karl Polanyi prédisait que face aux ravages d’un libéralisme dérégulé, la réaction de la société était inévitable et conduirait à réclamer le rétablissement d’une forme de régulation. Cette régulation pouvait prendre deux formes : soit une forme autoritaire, à travers le totalitarisme, soit une forme sociale basée sur la solidarité.

C’est à ce choix, précisément, que nous risquons à brève échéance d’être confrontés. Car si l’épidémie en cours, et les crises qui l’accompagnent, soulignent combien la dépendance démesurée de nos économies à une forme mondialisée et inégalitaire de partage du travail rend nos sociétés vulnérables, il pourrait être dangereux de chercher la réponse dans « une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main », selon l’expression du Président de la République le 12 mars dernier. La réponse ne résiderait-elle pas dans une nouvelle solidarité globale, qui ne serait pas cantonnée à la solidarité nationale ou européenne ? Comment pourrions-nous trouver le moyen de s’affranchir de l’égoïsme et des frontières qui jouent un rôle mortifère dans la mise en concurrence des peuples de la terre ? Ce ne serait pas de fermeté dont nous avons besoin, mais de compassion et d’organisation.

Il existe bien un outil pour bâtir des sociétés organisées en évitant l’écueil de l’autoritarisme, des sociétés plus justes et plus solidaires : le Droit. Partout où le néolibéralisme a fait son nid, il a commencé par patiemment détruire les droits : droits sociaux, droit à la santé, droit de l’environnement. Il a sapé la capacité régulatrice et le pouvoir d’action des États démocratiques, remplacé le droit par la loi du marché, et les structures de solidarité par l’« autorégulation» des acteurs économiques.

Les dérives du système libéral sont le témoin de l’insuffisance de cette « autorégulation »[4] et des normes volontaires des entreprises ; seul le droit contraignant pourrait rééquilibrer les rapports de force, faire respecter les droits fondamentaux et replacer l’économie au service de l’individu. Ce droit et son application doivent être conquis, tant au niveau national qu’international, puisque le libéralisme modélisé, par sa nature même, étouffe toute tentative de constitution d’espaces de solidarité qui ne corresponde pas à son idéal de compétition.

Le consensus actuel sur le besoin de changement pourrait être le catalyseur d’énergie manquant pour bâtir, consolider et faire appliquer la puissance du droit au service de tous et d’une meilleure répartition des richesses. Les changements espérés pourraient émerger de la mise en œuvre d’un droit collectivement consenti, qui tirerait sa légitimité d’une construction politique, et non d’un rapport de force économique, construit comme un organe de régulation pour des sociétés préparées à faire face, collectivement, aux crises qui s’annoncent.

Ce droit serait remis à sa juste place, pour s’appliquer à un ordre économique qui depuis trop longtemps, parvient grâce à sa force de lobbying à se placer au-dessus de la loi, au nom de la liberté d’entreprendre ou encore du secret des affaires. L’esclavage moderne, l’accaparement des ressources ou les dommages environnementaux causés par les multinationales pourraient être prévenus et réparés si une régulation de leurs activité était imposée et un tel droit appliqué.

Ce droit doit être aussi capable d’imposer aux États des mesures efficaces de lutte contre le changement climatique. Il doit s’appliquer à ceux qui détruisent les dernières forêts, comme à ceux qui spéculent sur la santé.

« Nunca mas » crient encore tant de peuples! Plus jamais de course au temps, à la productivité ? Plus jamais d’esclavages, de travail vendu comme une marchandise[5] ? La crise nous oblige à nous organiser pour remettre le droit, librement consenti, au cœur de nos institutions, à rebours des dérives autoritaires, pour inventer les sociétés de l’après-libéralisme.

L’objectif pourrait être atteint, si un autre consensus émergeait au sein des mouvements citoyens, des ONG, des syndicats, des gens de droit et de toute la société civile, pour faire de l’application du droit une priorité collective au service du bien commun.

Le néolibéralisme va-t-il mourir ? Peut-être. Sans doute est-il en train de mourir en ce moment même, sous nos yeux. Par quoi voulons nous le remplacer ? Telle est la question sur laquelle nous nous sommes penchés, et sur laquelle nous invitons à travailler en collectivité.

Frédéric Amiel est chercheur, diplômé en sociologie et anthropologie politique, spécialiste de la biodiversité.

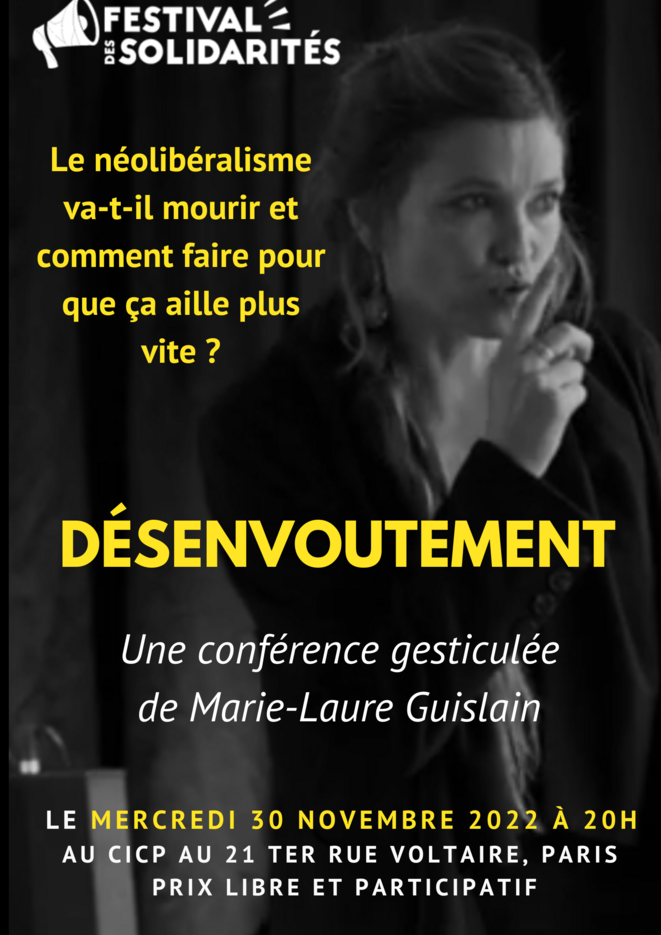

Marie-Laure Guislain est avocate de formation, responsable du contentieux du pôle Globalisation et droit humains de l’ONG Sherpa, auteure de plaintes contre des multinationales comme Lafarge, BNP, Auchan, Vinci ou Bolloré.

Ils publient le 19 mars aux Editions de l’Atelier « Le néolibéralisme va-t-il mourir ? (et comment faire pour que ça aille plus vite) »

[1] Editions de l’Atelier, parution, 19 mars 2020

[2] L’ONG Oxfam, dans son dernier rapport, citent des chiffres parlant : 82 % de la croissance des richesses ont profité aux 1 % des plus riches, et la situation n’a pas évolué pour les 50 % les plus pauvres. 42 milliardaires détiennent la même richesse que 3, 7 milliards de personnes. En France, les plus riches détiennent 30 % du PIB, et ce que possèdent les 500 plus grandes fortunes de France a été multiplié par trois en dix ans, atteignant 650 milliards d’euros encore jamais atteints.

[3] BNP est un des géants économiques, à l’instar du groupe Lafarge mis en examen pour financement de terrorisme en Syrie (Voir la plainte de Sherpa, https://www.asso-sherpa.org/accueil) qui alimenteraient les conflits armés en acceptant de financer à hauteur de millions des régimes génocidaires, ceux du Rwanda (Voir la plainte déposée par Sherpa en 2017 pour complicité de Génocide) ou du Soudan (Voir la plainte de la FIDH de 2019 sur le même fondement juridique).

[4] Il n’est pas surprenant que, entre autres prophéties millénaristes du xxe siècle finissant, le néolibéralisme ait annoncé la dissipation prochaine de ce que Friedrich Hayek a nommé le « mirage de la justice sociale ». Mais un demi-siècle plus tard, c’est bien plutôt « l’ordre spontané du marché » qui se révèle avoir été un mirage. Car le reflux des rapports de droit laisse le champ libre aux rapports de force (Alain Supiot, Le Travail n’est pas une marchandise. Contenu et sens du travail au xxie siècle, Paris, Éditions du Collège de France, 2019).

[5] Alain Supiot décrit ainsi le phénomène qui touche aujourd’hui l’ensemble de nos sociétés : « À l’emprise physique sur le travailleur s’ajoute dorénavant une emprise cérébrale. Devenus les maillons de réseaux de communication appelés à traiter 24 heures sur 24 un nombre toujours plus grand d’informations, [les travailleurs] sont évalués à l’aune d’indicateurs de performance coupés de leur expérience concrète de la tâche à accomplir. D’où un essor spectaculaire de pathologies mentales au travail dont le nombre en France a été multiplié par 7 en cinq ans, de 2012 à 2017 » (Alain Supiot, Le Travail n’est pas une marchandise. Contenu et sens du travail au xxie siècle, Paris, Éditions du Collège de France, 2019).