Au musée du Quai Branly à Paris, se tient l'exposition «Aux sources de la peinture aborigène», jusqu'au dimanche 20 janvier 2013. Superbe occasion de rencontrer un autre regard, une manière de symboliser un territoire et sa mythologie. Le mouvement de la peinture aborigène du désert central australien est récent si on le compare aux 40 000 ans de présence aborigène sur ce continent.

Sa naissance s’inscrit dans un contexte dramatique où des colonisateurs blancs envahissent les terres ancestrales des aborigènes. Le début du siècle est marqué par des massacres et par l’enlèvement d'enfants pour les placer dans des institutions. Après la seconde guerre mondiale, la politique d'assimilation instaurée par le gouvernement australien se traduit par la création de camps de regroupement aborigènes comme Papunya ou Yuendumu. Le terme "regroupement" signifie que plusieurs groupes de nomades ont été forcés à vivre ensemble dans un endroit fixe et clos, presque ressources.

Plus tard, ces camps vont être les points de départ du mouvement de la peinture aborigène à l’acrylique.

L'histoire de cette peinture commence en 1971 à Papunya. A cette date, un professeur de dessin blanc, Geoffrey Bardon, est nommé à l'école de Papunya. Très sensible au sort misérable réservé à ce peuple, il propose à un groupe de jeunes Aborigènes de reproduire, sur les murs de l'école, des motifs rituels, histoire de transmettre aux jeunes générations les mythes en train de s'effacer de leur mémoire. Il met à leur disposition des pinceaux, des couleurs, puis des supports - cartons, fonds de caisse et toiles. Le résultat le stupéfie. Cet "art" ne tombe pas du ciel. Depuis des millénaires, les Aborigènes "peignaient" sur le sol à l'aide de sables de couleur, mais aussi sur les parois rocheuses. Leurs corps étaient également ornés lors des cérémonies. Il existait donc tout un vocabulaire formel à découvrir ...

Dans la communauté de Papunya

La deuxième phase du mouvement est déclenchée par l'instauration d'une loi sur le droit à la terre aborigène datée de 1976 (applicable uniquement dans le Northern Territory). Dans cette loi, le gouvernement australien permet aux aborigènes des territoires du nord de retourner sur leurs terres traditionnelles et d'en devenir légalement les propriétaires. Au début des années 80, de nombreux aborigènes quittent les camps de regroupement pour établir des " outstations ", c’est à dire des communautés situées sur des sites ancestraux.

Actuellement, la plupart des communautés aborigènes ont mis en place des coopératives de peintres gérées par des coordinateurs artistiques blancs qui assurent la fourniture du matériel, la vente des toiles et le paiement des artistes. Les revenus assurent une bonne part de la subsistance du groupe.

En 2004, j'avais découvert cet univers à Marseille, au musée de la Vieille Charité : le système de signes et l'organisation de l'espace m'avaient profondément troublée - une porte s'ouvrait sur un système de représentations et de mythes inouïs - Il me fallait donc poursuivre ...

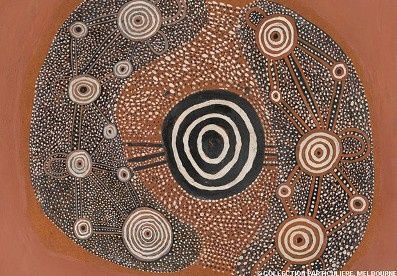

Lorsqu'on découvre les 200 peintures du Quai Branly, la première impression est celle d'une profusion de signes et de couleurs de terres solaires.

Naata Nungarrayi

L'essentiel des peintures sur toile reprend les motifs du Temps du Rêve : évocation des Grands Ancêtres, des sites liés à leur commémoration et de cérémonies sacrées organisées autour de points d'eau... Héritière des peintures rupestres, sur sol et sur écorce, la peinture sur toile en reprend les symboles construits depuis des millénaires. Chaque symbole, renvoie à une codification esthétique précise. Enfin l’ancienne peinture sur sable influence la technique pointilliste dite « peinture à points ». Cette pratique picturale est très tactile, c’est un art du toucher et de la matière.

"L'art aborigène est partie intégrante du Temps du Rêve : il raconte l'épopée des ancêtres et régénère leur immortalité. Il est intrinsèquement lié à un territoire donné et à toutes les créations des ancêtres qu'il contribue à faire exister dans le présent. Toute production d'art aborigène, et donc toute exposition, ne peut être réalisée par n'importe quel individu. En effet, des droits, remontant au Temps du Rêve, déterminent qui est à même de peindre ou sculpter." (Howard Morphy - L’art aborigène)

Comme partout ailleurs dans l'Australie aborigène, le processus de production esthétique était en général plus important que le produit fini, les réalisations étaient ensuite souvent abandonnées, se détériorant très vite. Mais depuis la fin des années 70, comme dit plus haut, des coopératives ou des centres artistiques qui ont été créés dans ces centres urbains servent maintenant d'intermédiaires vers le monde extérieur.

L'artiste dispose d'un choix de pinceaux faits de diverses fibres et de bâtonnets dont on a effrangé l'extrémité en la mâchonnant ou auxquels sont attachés des poils ou des plumes. Les larges surfaces de couleur qui forment les arrière-plans sont souvent étalées à la main.

Cette peinture accueille et transforme un héritage symbolique élaboré à partir de la nature : points d'eau, chemins, abris, traces d'animaux, présence de végétaux à cueillir ...Longtemps, ce furent traces rupestres, dessins éphémères sur le sable ...

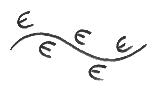

Traces matinales d'un animal (opossum ?)

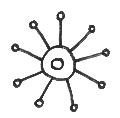

Tout un langage se construit et permet une forme de cartographie mi-réelle, mi-spirituelle du territoire. Voici quelques signes de cet aplhabet :

Trace d'émeu

Trace d'opossum

Igname

La pensée aborigène est une pensée du "réseau" et de la "connexion" : tout interagit dans l’univers - règne animal ou végétal, surface comme monde souterrain et ciel.

"Rêve de l'esprit de l'igname" par Tim Leura Tjapaltjarri / Rêve du vieil homme" par Uta Uta Tjangala

Ainsi, l'exposition nous conduit dans un monde énigmatique, chargé de sens, qui souvent échappe : voir, regarder, parfois saisir un signe, tracer un chemin, se perdre.

Shorty Lungkata Tjungurrayi