Agrandissement : Illustration 1

L’hebdomadaire Marianne a publié vendredi 20 décembre un article présenté comme « une contre-enquête » à l’enquête de Mediapart sur les faits dénoncés par l’actrice Adèle Haenel (des « attouchements » et du « harcèlement sexuel » de la part du réalisateur Christophe Ruggia, lorsqu’elle était âgée de 12 à 15 ans).

Il est sain et nécessaire que les médias enquêtent et contre-enquêtent sur des sujets d’intérêt public comme celui-ci. Il est aussi légitime que le cinéaste Christophe Ruggia cherche à se défendre en prenant la parole plus longuement encore que dans son droit de réponse à Mediapart.

Mais en l’espèce, l’article de Marianne propose une interview du cinéaste déguisée en « contre-enquête ». Les médias qui l’ont relayé ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, en présentant l’article comme la prise de parole de Christophe Ruggia (exemples ici, là ou là).

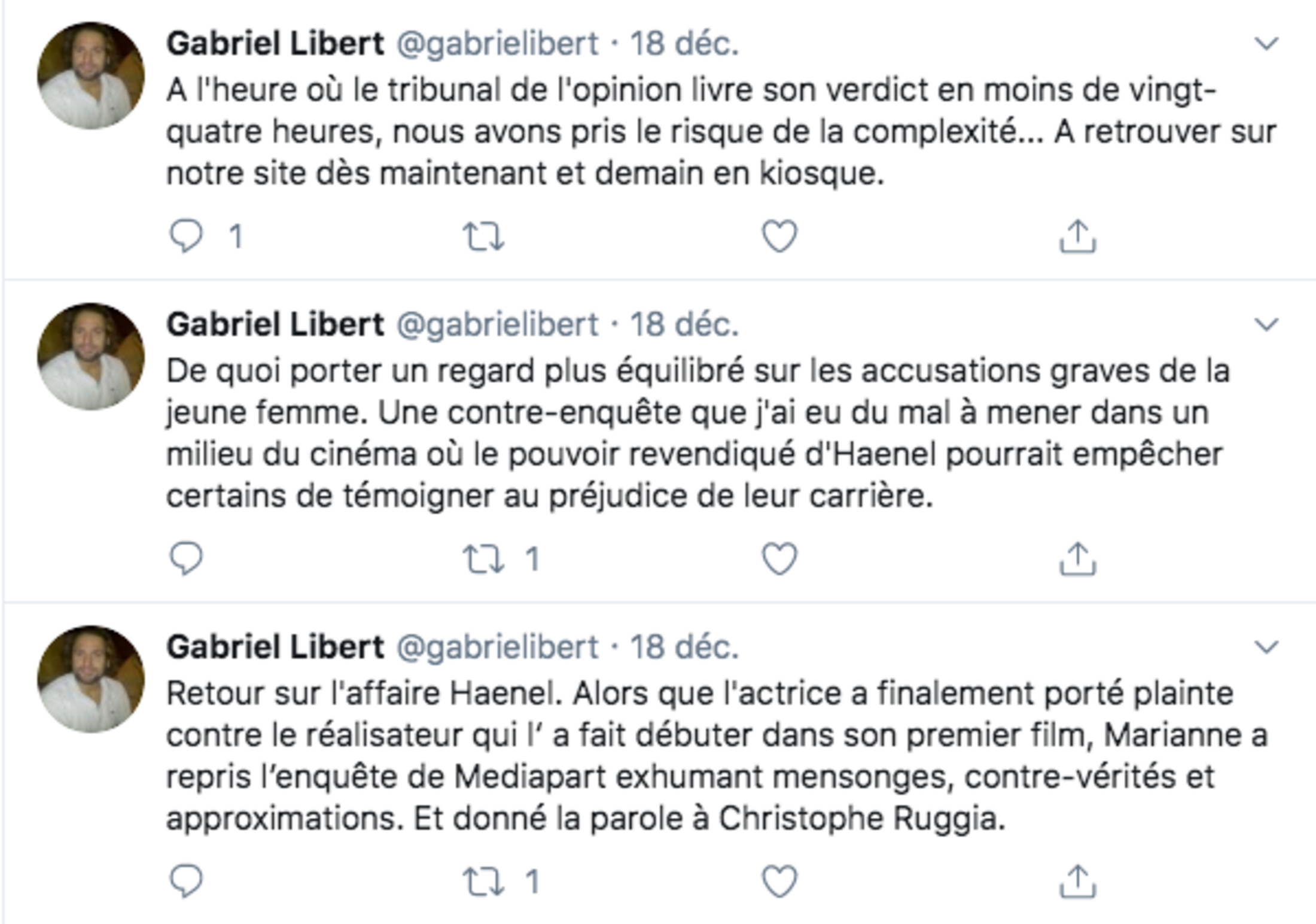

L’auteur de l’article, le journaliste Gabriel Libert, le confesse lui-même dans son texte : « Que montre notre contre-enquête ? Sur ce qu’il s’est passé lorsque la jeune Adèle Haenel et Christophe Ruggia étaient seuls ? Rien. Il faut le dire. » Il estime d’ailleurs que « la chose est trop sérieuse pour être confiée à… des journalistes ». Sur son compte Twitter, notre confrère assure avoir exhumé les « mensonges, contre-vérités et approximations » de l’enquête de Mediapart :

Agrandissement : Illustration 2

Sauf qu’aucun contradictoire n’a été réalisé. Sur six pages, le journaliste met en cause le travail de Mediapart (mentionné pas moins de… 25 fois), mais il n’a pourtant à aucun moment contacté Mediapart ou l’auteure de l’enquête en question. Il n’a pas non plus sollicité la principale concernée, Adèle Haenel, pourtant accusée dans l’article d’avoir « nourri » de la « haine » à l’égard de Christophe Ruggia à cause d’un second film qui lui aurait été refusé.

Enfin, le journaliste n’a pas jugé utile de questionner point par point les témoins clés mis en cause nommément dans l’article (et dont les photos sont publiées sous forme de trombinoscope) : ceux-ci ont simplement reçu, le 9 décembre, le même message lapidaire copié-collé, avec la même faute typographique. Le sujet précis de l’article n’y figure pas, aucune question n’y est posée et aucune relance n’a ensuite été effectuée d’après les intéressé·e·s :

« Bonjour Madame,

Journaliste au magazine Marianne, je souhaiterais vous poser des questions concernant l article paru dans Mediapart.

Pourriez-vous me rappeler?

Cordialement

Gabriel Libert »

Cette phase dite du « contradictoire » est pourtant indispensable à toute enquête journalistique sérieuse et de bonne foi. Comment procèdent les journalistes ? Ils sollicitent les différents protagonistes pour faire valoir leurs différents points de vue, et si ceux-ci ne répondent pas, les journalistes doivent leur communiquer les éléments et questions afin qu’ils aient toutes les informations en mains pour décider de répondre, ou non. C’est ce que Mediapart avait fait, par exemple, avec Christophe Ruggia : sollicité pour un entretien à de multiples reprises – par téléphone, SMS, courriels les 25, 26, 27, 28, 29, 30 octobre –, le réalisateur avait refusé de nous rencontrer, tout comme ses avocats.

Nous lui avions alors adressé, le 29 octobre au soir, 16 blocs de questions détaillées. Nous lui avions aussi proposé de s’exprimer dans notre émission, comme nous l’avons fait avec Adèle Haenel, ou de lire à l’antenne sa déclaration en réaction à l’article. Il avait choisi de ne pas répondre à nos questions et de nous adresser un démenti global de quelques lignes, que nous avions intégralement fait figurer dans notre enquête. Enfin, sa longue réponse, le 6 novembre, avait été publiée in extenso dans un article à part entière sur Mediapart, accompagnée d’une « alerte push » sur les smartphones, et ajoutée également à l’article initial.

Agrandissement : Illustration 3

S’il avait questionné Mediapart et les différent·e·s protagonistes, le journaliste de Marianne aurait pu éviter une longue série d’erreurs factuelles, d’omissions ou de raccourcis. Voici quelques exemples parmi tant d’autres.

S’il n’avait pas occulté un document important de cette affaire (la lettre adressée par Christophe Ruggia en 2007 à Adèle Haenel), notre confrère aurait pu vérifier par lui-même que le réalisateur y relate en fait, sur six pages, sa crainte énorme que la comédienne ne veuille pas participer à son fameux projet de second film conçu pour elle et l’acteur Vincent Rottiers.

S’il nous avait sollicités, le journaliste aurait pu constater que, non, ce ne sont pas « seulement » « quatre » personnes du tournage qui ont expliqué à Mediapart « avoir ressenti quelque chose d’anormal ». Comment le journaliste peut-il avoir connaissance du contenu de la trentaine de témoignages recueillis durant notre enquête sans nous avoir posé la question ?

S’il avait questionné les témoins mis en cause, il aurait pu recueillir leurs démentis de plusieurs accusations formulées par Christophe Ruggia dans l’article. Par exemple celui de Fabienne Vansteenkiste, la mère d’Adèle Haenel, qui dément être à l’époque « retournée à Marseille » sur le tournage pour « une explication » avec Ruggia, comme celui-ci le prétend dans l’article. Elle nous assure n’avoir eu « aucun contact » avec le journaliste de Marianne, contrairement à ce que celui-ci a écrit.

L’hebdomadaire estime qu’« absolument aucune des scènes décrites » aujourd’hui par Adèle Haenel « n’est relatée dans les passages des carnets choisis par Mediapart ». Le journal occulte volontairement certains passages de ces fameux carnets, qu’il n’a pas consultés (tels que la mention : « Festival + Christophe chelou => je me sens seule, bizarre. ») ; mais aussi le document du 8 juin 2014 (mentionné dans notre article), dans lequel l’actrice relate par le menu les gestes et le comportement du réalisateur qu’elle dénonce aujourd’hui, détaillant les dates (2001 à 2004), la géographie de la pièce, et posant déjà, noir sur blanc, les mots « pédophilie » et « abus de quelqu’un en situation de faiblesse ».

Marianne fait mine de débusquer des éléments qui auraient été volontairement dissimulés. Le journaliste explique par exemple que la directrice de casting Christel Baras a retravaillé avec Christophe Ruggia après le tournage du film Les Diables : cette information figurait déjà dans l’article de Mediapart. Il écrit que la scripte citée dans l’article avait attaqué la production du film aux prud’hommes : là aussi, Mediapart le mentionnait. Ou encore que la régisseuse du film serait un « témoin fragile » parce qu’elle avait quitté le tournage après un « burn-out », élément précisé dans notre enquête, mais dont on voit mal le rapport avec les faits dénoncés.

Le magazine fait aussi dire à notre article ce qu’il ne dit pas, opérant plusieurs raccourcis. Exemple avec la photo d’Adèle Haenel accompagnée d’un cœur qu’a postée Christophe Ruggia sur Facebook en septembre, à l’occasion de la sortie du film Portrait de la jeune fille en feu, dans lequel l’actrice tient l’affiche. La question que nous posions, noir sur blanc, était celle du « sens » donné à cette publication par le réalisateur, alors qu’il avait déjà – d’après sa propre sœur – connaissance des accusations de l’actrice, et que celle-ci avait mis fin à tout contact avec lui en 2005. « Questionné [sur ce sens – ndlr] Christophe Ruggia n’a pas répondu, s’en tenant à son démenti global », écrivions-nous. Pour Marianne, cela revient à accuser le cinéaste d’avoir des « idées forcément tordues ».

Mediapart avait détaillé dans l’article les liens des témoins clés avec Adèle Haenel comme avec Christophe Ruggia. À l’inverse, Marianne ne précise pas que son seul nouveau témoin – le directeur de production de l’époque, Erik Deniau, présenté par l’hebdomadaire comme un « observateur privilégié » –, est un vieil ami de Ruggia.

Pourquoi le magazine passe-t-il sous silence les lettres adressées par Christophe Ruggia en 2006 et 2007 à Adèle Haenel, dans lesquelles le réalisateur déclame – entre autres – à l’actrice son « amour » qui « a parfois été trop lourd à porter » ? Pourquoi écarter le passage le plus important des carnets de la comédienne ? Ou encore la lettre d’Adèle Haenel au cinéaste, dans laquelle elle dit lui avoir fait part du problème ? Et le document du 8 juin 2014 dans laquelle elle détaille, déjà, son témoignage ?

Pourquoi le journaliste a-t-il contacté si peu de personnes pour cette « contre-enquête » ? À quel moment les a-t-il sollicitées ? Combien de documents a-t-il recueillis et vérifiés ? Pourquoi a-t-il omis certains éléments factuels ? Christophe Ruggia et ses avocats ont-ils relu les citations avant publication ? Le journal n’a pas daigné préciser ces éléments, à la différence de Mediapart, qui avait joué la transparence en relatant en détail les coulisses de cette enquête : dans notre article et dans le long encadré Boîte noire en dessous ; dans un billet de blog en accès libre ; et dans notre émission en direct.

Mediapart, assure le journaliste de Marianne, aurait « livré un récit quasi monolithique où le doute, l’inconnu, les zones grises n’ont pas ou peu trouvé leur place ». C’est tout l’inverse : nous avons enquêté pendant 7 mois, contacté 36 personnes, réalisé une trentaine d’interviews (enregistrées) des témoins des différentes décennies, rassemblé de nombreux documents, fait relire leurs citations aux protagonistes pour que chaque mot soit pesé et précis, et que personne ne soit « piégé », et surtout nous avons questionné en détail Christophe Ruggia.

Nous avons évoqué la difficulté pour ces témoins de nommer les choses à l’époque : « Comment distinguer, sur un tournage, la frontière subtile entre une attention particulière portée à une enfant qui est l’actrice principale du film, une relation d’emprise et un possible comportement inapproprié ? À l’époque, plusieurs membres de l’équipe peinent à mettre un mot sur ce qu’ils observent », écrivions-nous. À l’arrivée, nous avons publié une enquête d’une rare longueur – plus de 59 000 signes –, dans laquelle l’intégralité des personnes citées s’exprimait à visage découvert.

L’article de Marianne doit être considéré comme ce qu’il est : une interview de Christophe Ruggia et de sa sœur, Véronique Ruggia, première assistante-réalisatrice du film Les Diables. Ni plus, ni moins.