41%. Quatre personnes sur dix. C’est tout ce qu’a pu rassembler la démocratie lors des dernières élections municipales. Évidemment, de nombreux éléments de contexte, au premier desquels la crise sanitaire liée au Covid, peuvent expliquer ces résultats. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont inquiétants, pour qui croit encore que la démocratie, ou tout du moins sa dimension élective, est le meilleur moyen de décider collectivement de la conduite des affaires publiques.

Constater et commenter les chiffres de la participation aux élections est une rengaine qui revient de manière régulière à chaque journée de vote. Tout le monde se désole de ces chiffres bas, mais au-delà se ses larmes de crocodile, peu d'organisations politiques essaient vraiment de comprendre pourquoi et encore moins d’y remédier. Pourtant, il me semble qu’identifier et mieux qualifier ceux qui ne votent pas est un exercice indispensable et qu’aucun changement majeur ne pourra avoir lieu sans aller chercher ceux qui se détournent massivement des urnes.

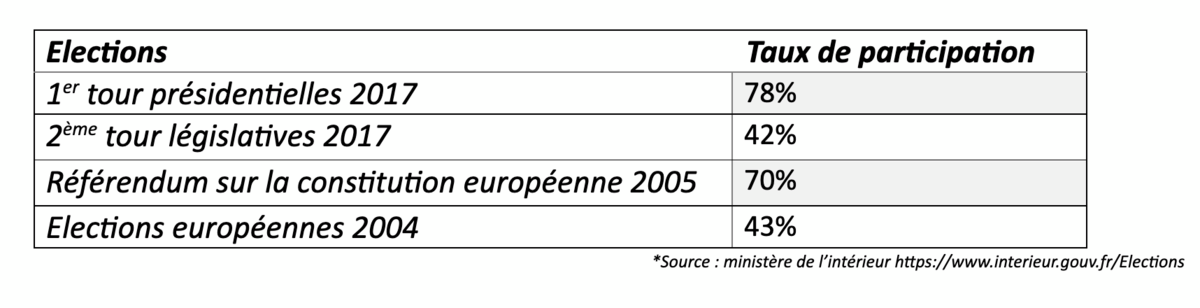

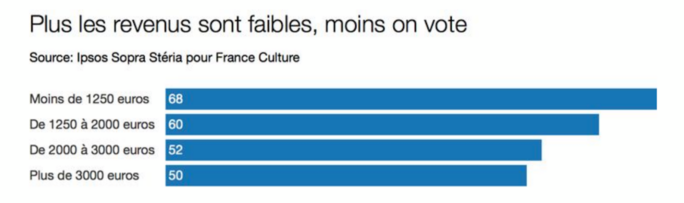

Pour essayer d’y voir plus clair, comparons quelques élections :

Agrandissement : Illustration 1

Remémorons-nous le contexte du premier tour de l’élection présidentielle 2017 : un panel de 11 candidats, avec des profils assez variés, quatre candidats en tête qui se tiennent à peu de choses. François Fillon semblait bien parti, mais des histoires de costumes le plombent sérieusement. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron font une bonne campagne et Marine Le Pen dispose de soutiens stables. L’issue est incertaine et les différences entre ces quatre candidats semblent claires : une droite classique, l’extrême-droite, un libéral économique assez ouvert sur les questions sociétales et une gauche sociale et écologique. Les alternatives sont là.

L’éventail de choix est large, l’issue du vote est incertaine et les conséquences du vote sont importantes : l’élection présidentielle est la mère des élections en France. Les ingrédients sont là pour assurer une large mobilisation : quasiment 80% de participation, signe d’une implication des citoyens.

A peine quelques mois plus tard, a lieu le deuxième tour des élections législatives, le score de participation s’effondre. Il est quasiment divisé par deux : 37 millions de votants en avril 2017 contre seulement 20 en juin 2017 : 17 millions de bulletins en moins! Pourtant cette élection se déroule à peine deux mois après la première.

Le contexte n’est plus le même : une promesse de raz-de-marée pour la République En Marche et des candidats aux profils assez proches. Quand la diversité de choix s’amoindrit, la participation baisse avec elle.

L’exemple de la question européenne est encore plus marquant : en 2005, les citoyens sont consultés par référendum. A quelques semaines de l’élection, le résultat ne semble pas acquis. A partir du mois de mars 2005, soit deux mois avant l’élection, aucune option ne prend durablement de l’avance dans les sondages. Portant sur la constitution, le vote aura des conséquences importantes sur l’organisation du pays. Finalement, la participation est importante : près de 70%, alors même qu’on disait les enjeux techniques et complexes pour les citoyens. Inversement, les élections européennes qui se sont déroulées un an plus tôt, connaissent une participation très basse : 43%. Les citoyens ont sans doute le sentiment de peser trop peu sur le résultat final qui se joue à l’échelle européenne, et estiment sans doute que les politiques européennes vont toujours dans le même sens. Le poids de leur vote semble moins évident que pour le référendum, d’où ce différentiel de 30%.

Les abstentionnistes ne semblent donc à première vue pas les imbéciles rétifs à toute forme de votes qu’on nous présente souvent, mais plutôt des citoyens qui s’expriment quand leur voix peut être entendue et que leur avis est représenté par un candidat ou un bulletin. Le constat semble évident mais mérite d’être rappelé : lorsqu’une élection a des répercussions fortes, que les résultats ne sont pas courus d’avance et que la diversité de choix est large, la participation est importante. La grève civique de nombreux électeurs exprime plutôt un manque de représentativité des candidats et le sentiment que son choix n’a aucune conséquence, plutôt qu’un rejet pur et simple du fait de voter. A ce titre, on estime que seulement 10% des électeurs sont des abstentionnistes durs : à savoir qu’ils ne votent jamais à aucune élection.

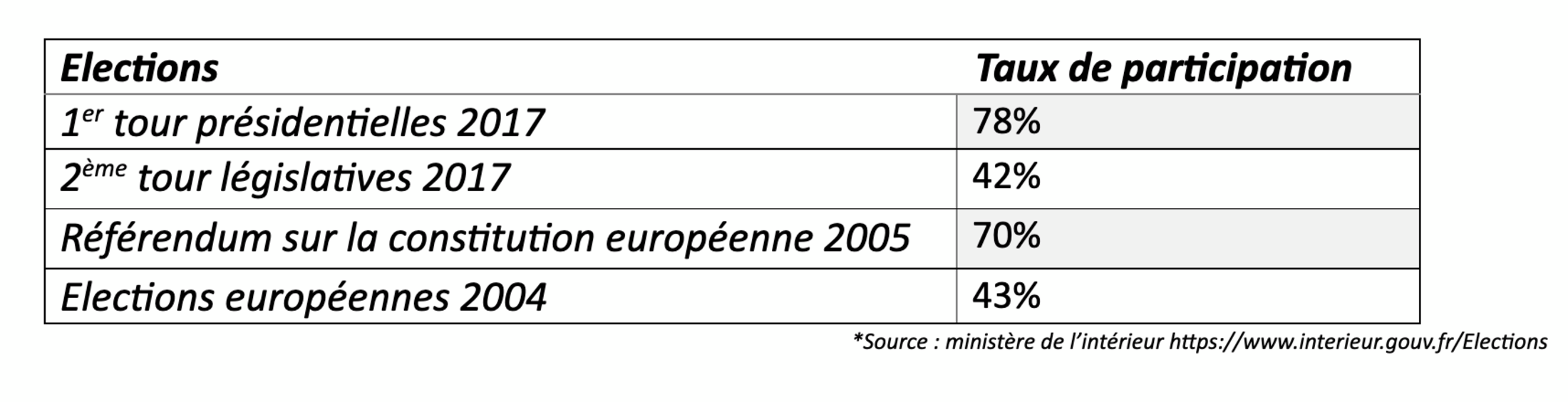

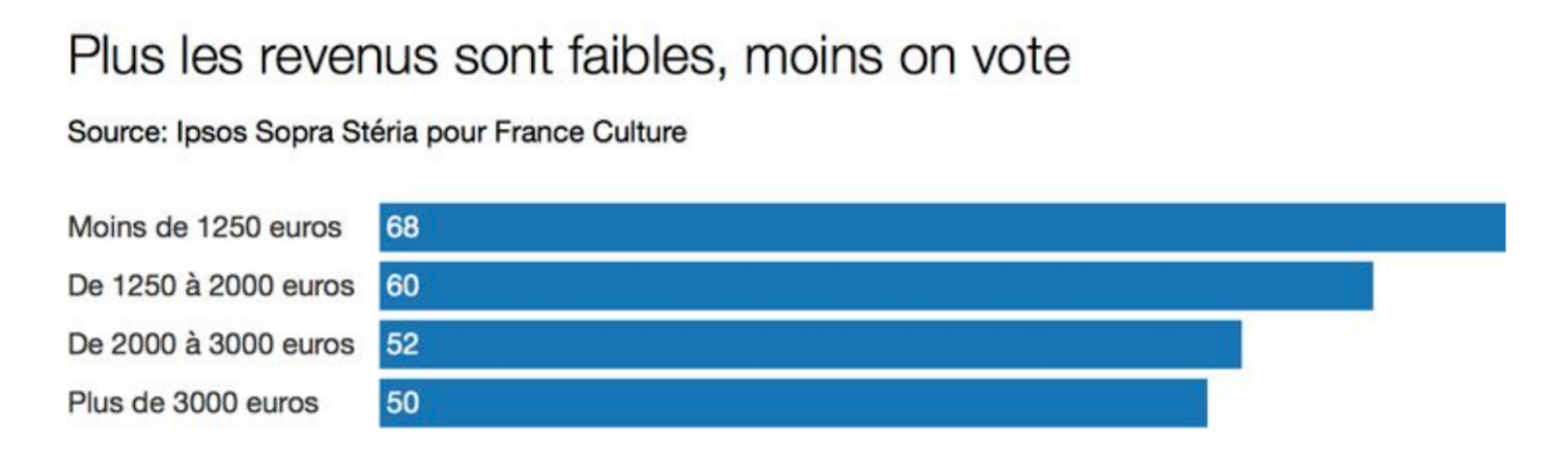

La question du « quand s'abstient-on? » nous apporte des premiers éléments intéressants, regardons maintenant celle du « qui s’abstient?».

Dans ce cas aussi, l’abstention n’est pas une donnée brute avec un pourcentage indifférencié de citoyens qui ne votent pas. Si l’on observe le niveau d’abstention par catégorie sociale pour le 2ème tour des législatives 2017, les résultats sont éclairants :

Agrandissement : Illustration 2

L’écart est de 18 points de participation entre les mieux lotis et les moins biens. Pire, cet écart s’accélère. Il était de 9 points entre les cadres et les ouvriers en 2012, il est de 18 en 2017 (Source Alternatives Economique mai 2018 : “en 2017, les inégalités électorales à leur apogée”).

Si l’on regarde les élections municipales de 2020, le constat est le même : le taux d’abstention est de 71% pour les personnes dont le revenu du ménage est inférieur à 1200 euros et ce chiffre tombe à 50% pour ceux qui gagnent plus de 2000 euros.

Il serait sans doute instructif de se demander pourquoi ces personnes ne vont pas voter. Malheureusement, malgré les innombrables études d’opinion sur de nombreux sujets, il n’en existe pas vraiment sur ce thème. Tout au plus apprend-on que la plupart des électeurs ne font pas confiance aux politiques pour résoudre leur problème.

Les raisons qui poussent les moins fortunés à ne pas voter sont sans doute nombreuses et peuvent avoir un lien avec leur milieu culturel, leur habitudes... Il est également probable que ceux-ci aient très bien compris que les politiques menées depuis 40 ans ne sont pas pour eux. Leur situation ne fait que se dégrader quand celles des plus riches s’améliorent. Ils sont conscients que le « jeu » démocratique ne les concerne pas ou plus et que nous nous retrouvons dans une sorte de démocratie censitaire où les mieux lotis élisent leur semblable pour mener des politiques qui servent leurs intérêts. En ce sens, l’endogamie impressionnante des députés En Marche est éclairante : des cadres (ils choisissent en majorité LREM) qui votent pour des cadres (⅔ des Députés LREM sont des cadres) pour faire passer des lois favorables aux classes supérieures.

Le fait que le mouvement des Gilets Jaunes issus de revendications sur le prix de l’essence, se soit finalement rapporté sur la Démocratie (le RIC, nombreuses références à la Révolution de 1789) est exemplaire du manque ressenti par les classes populaires d’avoir leur place dans notre système politique.

Cette abstention marquée chez les moins bien lotis pose de sérieux problèmes pour la représentativité de notre système politique. Il ne prend pas suffisamment en compte ceux qui considèrent, à tort ou à raison, que voter est inutile pour eux. Il y a donc un vrai risque de scission démocratique, où seuls les intérêts de la classe dominante seraient (ou sont déjà) représentés.

Pourtant, il existe un réel enjeu d’aller chercher tous ceux qui ne votent plus, convaincus qu’ils sont abandonnés ou mal représentés. Pour ne pas laisser la main aux dominants ou aux obsédés de l’identité, il revient donc au camp humaniste, progressiste et écologiste de démontrer qu’il peut représenter une alternative crédible et prendre des décisions fortes sans trahir ses engagements.

La question du comment mobiliser les abstentionnistes reste entière. Certaines élections se prêtent sans doute plus à cela, notamment celles qui ont une véritable influence et qui offrent plus de choix, notamment l’élection présidentielle en France.

Chercher à comprendre les raisons de ces personnes, sans préjugés et sans moralisation, me semble être un autre prérequis pour mieux comprendre leurs motivations, leurs attentes et leur offrir une perspective politique.

Ceci est nécessaire, pas seulement parce que ce serait sans doute des réserves de votes conséquentes pour notre camp, mais simplement parce que nous croyons à la démocratie et pensons que la meilleure décision est prise par le débat et l’apport de chacun des citoyens. Une personne vaut une voix et ceci quelque soit sa place dans la société.