« La violence que produit l’institution va contribuer à grossir considérablement l’image de barbare, de « sauvage », parfois de monstre que représente le criminel, lui déniant ainsi sa pleine humanité. » Antoinette Chauvenet, « Les barbares de l’intérieur » in Prisons sous tension, Champ social, 2011.

Qu’est-ce qu’un barbare ?

Tzvetan Todorov, à propos de son livre La Peur des barbares (Robert Laffont, 2008), propose deux définitions de la barbarie et du barbare :

« Je pars d’un examen historique pour redonner un sens fort et actuel au mot « barbarie ». On dispose, en gros, de deux usages très différents de ce terme.

L’un est celui qu’on trouve, notamment, dans la tradition chrétienne ou chez certains représentants de l’humanisme, selon lequel chacun est le barbare aux yeux de l’Autre, de celui qui ne le connaît pas. L’opposition entre barbares et civilisés coïncide en somme avec la séparation entre nous et les autres.

Je n’adhère pas à cette interprétation relativiste et préfère un autre usage, également attesté depuis longtemps, qui donne au mot « barbare » comme au mot « civilisé » un sens absolu, sens qui concerne notre rapport aux autres. Est barbare, cette fois-ci, celui qui dénie la pleine appartenance de l’Autre à l’humanité. Au contraire est civilisé celui qui, même en s’apercevant de ce que les autres sont différents de nous, reconnaît et admet leur appartenance plénière à l’humanité, et se refuse à les traiter d’une manière qu’il n’aurait pas acceptée pour lui-même ou pour ses proches. » Tzvetan Todorov, « Barbarie et messianisme », in Revue internationale et stratégique, 2009, pp. 127-134.

Autrement dit, le barbare peut être considéré comme :

- l’Autre, l’incarnation de l’altérité, l'étranger, le différent, le négatif de soi par séparation ;

- le contraire du civilisé, et Tzvetan Todorov entend par civilisé celui qui se dote de cette nature, qui, au final, s’efforce de préserver la qualité humaine, chez lui comme chez l’autre en un rapport, qui ne commettrait pas d’atteinte à l’intégrité de cet autre en tant qu’humain.

Ce civilisé est celui qui parvient à mettre en place des institutions, à petite ou grande échelle sociétale, afin de garantir cette préservation.

La civilisation, selon Tzvetan Todorov, ne doit donc pas recouper la définition, restreinte et hiérarchisante, qui l’opposerait à des formes séparées de sociétés considérées comme « primitives », « sauvages », ou « barbares » en voie de progrès, mais toute forme d’organisation inter-individus garantissant le respect de l’intégrité de l’humain en l’autre. On parle bien, par exemple, d’« actes de barbarie » et ce, commis au sein de sociétés civilisées par des civilisés eux-mêmes - les tueries de masse incessantes aux États-Unis le prouvent constamment : la civilisation ne protège pas du barbarisme des individus en son sein, elle le détient, et peut donc avoir à affronter sa propre contradiction, sa propre négation. Elle n’est absolument pas, par conséquent, l'apanage des sociétés du Sud ou orientales, ni des sociétés Nord-occidentales, pour ne pas dire blanches.

« À vrai dire, aucun individu, encore moins un peuple, ne saurait être entièrement « civilisé », en ce sens du mot : il peut seulement l’être plus ou moins ; et la même chose est vraie de « barbare ». La civilisation est un horizon dont on peut s’approcher, la barbarie un fond dont on cherche à s’éloigner ; aucune ne se confond intégralement avec des êtres particuliers. Ce sont les actes et les attitudes qui sont barbares ou civilisés, non les individus ou les peuples. » Tzvetan Todorov, La peur des barbares, Op.cit., Biblio essais, p. 45.

Le barbare correspond à un composant de l'humain, de même que le civilisé avec lequel il entre en relation non pas exclusive mais inclusive.

« Sont barbares ceux qui ne reconnaissent pas la pleine humanité des autres. (...) La barbarie résulte d’un trait de l’être humain dont il semble illusoire d’espérer qu’il soit un jour définitivement éliminé. Elle ne correspondra donc pour nous à aucune période spécifique de l’histoire de l’humanité, ancienne ou moderne, à aucune partie des populations qui couvrent la surface de la terre. Elle est en nous comme chez les autres ; aucun peuple ni individu n’est immunisé contre la possibilité d’accomplir des actes barbares. (...) Les barbares sont ceux qui nient la pleine humanité des autres. Cela ne veut pas dire qu’ils ignorent réellement leur nature humaine, ni qu’ils l’oublient, mais qu’ils se conduisent comme si les autres n’étaient pas humains, ou entièrement humains. » Ibid., pp. 36, 42-43.

Le barbare, l’Indigène, l’essentialisation.

Ce autour de quoi travaille principalement Louisa Yousfi dans la majeure partie de son livre Rester barbare (La Fabrique, 2022) autour de la figure d'un « barbare revendiqué », « réflexif » (pp. 21-22), qu'elle dépeint par touches impressionnistes à grand renfort de références littéraires - « Une espèce de barbarie », titre du premier chapitre - n’est ni plus ni moins que ce sur quoi avaient déjà travaillé le MIR (Mouvement des Indigènes de la République) et le PIR (Parti des Indigènes de la République) par rapport à la notion d’« indigène » : la condition des individus issus des colonies ou de l’immigration post-coloniale en France, transformée en sujet politique incarnant la différence essentielle, l'étranger, dans une société néo-colonialiste, l’inassimilable, in-intégrable, le récalcitrant. Et heureusement que ce sujet, à l’époque de sa construction, il y a plus de 15 ans, revendiquait cette résistance à une assimilation républicaine aux contours encore mal définis :

« Nous autodéfinir comme « indigènes de la république », c’est un acte fort de résistance en ce qu’il nous permet de dévoiler la réalité de la république et de mettre en relief la communauté d’intérêts politiques, qui est celle de tous ceux qui sont originaires des colonies ou des anciennes colonies. » Sadri Khiari, « Construire une organisation politique autonome anticolonialiste », in Nous sommes les Indigènes de la République, Amsterdam, 2012, p. 237.

Évidemment qu'il s'agit d'un devoir de survie que d’assumer et de revendiquer pleinement sa différence, ainsi que de résister aux injonctions à l’intégration universalisante dans le même, dans la norme qui anéantit les particularités de chacun, idéologie politique dont la France est pétrie, façonnée, depuis des siècles.

Des auteurs comme Aïssam Aït-Yahya, dans ses nombreux ouvrages publiés aux défuntes éditions Nawa - condamnées arbitrairement par le gouvernement Darmanin en 2021 - ont parfaitement démontré que la France est une nation initiatrice de cette philosophie politique : sous couvert du principe d’Égalité de ses sujets, pardon, de ses citoyens, elle ne prône au final rien d’autre qu’une normalisation, bien souvent d’origine morale autant que politique ; et pire encore, cette norme qu’elle édicte, qui produit elle-même par conséquent son altérité virtuelle, se donne ensuite pour mission dialectique de combattre sa propre anormalité, afin de régner :

« Dans les discours politiquement offensifs de ces dernières années, chez Sarkozy, Valls ou Blanquer, concernant les musulmans ou l’islam en France, il faut comprendre que la sur-mobilisation des termes Égalité-s/Inégalité-s témoignent de cet enjeu : le combat pour l’égalité et contre les inégalités a bien plus pour objectif d’« égaliser des consciences réfractaires » que de traiter de manière égalitaire les différentes consciences (théoriquement protégées par les Libertés proclamées par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen…) » Aïssam Aït-Yahya, « Maîtriser le langage politique français : l'égalité », article malheureusement indisponible désormais, suite à une autre dissolution plus médiatisée en 2021, celle du CCIF.

Cependant, il s’avère incontestable qu’un des principaux soucis rencontrés avec la notion performative d’indigénat « actualisé » en France à partir de 2005, outre le fait qu’elle permit d’introduire avec virulence, dans le débat public, des questions fondamentales relatives au passé colonial de la France et à sa continuité, au racisme envers une catégorie de citoyens non-blancs, sans langue de bois, a été que toute la population a priori recoupée par cette catégorie politique ne s’est pas forcément retrouvée en elle (voir la partie « Vous, les Indigènes », chapitre 4 du récent Noirceur de Norman Ajari, Divergences, 2022, pp. 162-188), ou dans l’usage qui en était fait. Une partie de cette population ayant même souvent opposé aux membres du PIR de les « essentialiser », de les « caricaturer », de les « fétichiser » - comme tour à tour réactionnaires, antisémites, sexistes, homophobes, etc. - , voire de les utiliser à des fins politiques sulfureuses sans leur demander leurs avis, en leur nom sans consultation préalable.

La stratégie militante consistant à discourir de ses préjugés avec l’intelligentsia nationale blanche raciste, et à faire pénétrer un débat antiraciste frontal « par le haut », c’est-à-dire par les sphères « intellectuelles », et autres instances culturelles et médiatiques, ne voulait pas dire pour autant se couper de la base des revendications d’« en bas » et des critiques des populations envers une avant-garde qualifiée plus tard d’« indigéniste » ou s'auto-proclamant « décoloniale » dans un « ego trip » totalement décomplexé et volontiers assumé (Rester barbare, pp. 40-41). Il s’agissait de relayer les positions de l’indigénat social et politique, non pas de les dicter, ni de donner avec surplomb un quelconque « la », comme l'avait écrit un journaliste à propos d'Houria Bouteldja, porte-parole du parti jusqu'en 2020, et figure tutélaire de Louisa Yousfi.

Sadri Khiari le soulignait déjà dès 2006 :

« Les indigènes eux n'ont guère le choix. Ils ne peuvent entrer en politique que par effraction. S'ils parlent, c'est pour dire l'indicible. (…) C'est l'objectif du Mouvement des Indigènes de la République. Il voudrait, contribuer à l'émergence d'une expression politique et organisée de la colère des populations issues de l'immigration. Le pari ne sera peut-être pas tenu, tant les écueils sont nombreux et puissantes les forces de résistance de la société postcoloniale. (…) Le Mouvement des Indigènes résistera-t-il à l'épreuve de sa « structuration » ? Saura-t-il faire de sa diversité - et de ses contradictions - une richesse, ou se perdra-t-il dans la « gestion » infinie de ses propres conflits ? Parviendra-t-il à préserver sa radicalité initiale ou succombera-t-il aux forces de normalisation du champ politique ? Je ne saurais le dire. Mouvement improbable et indispensable, il faut pourtant le faire. » Sadri Khiari, Pour un politique de la racaille, Textuel, 2006, p. 12.

Pour en revenir au « barbarisme », comment, connaissant l’histoire politique des Indigènes de la République dont a fait partie Louisa Yousfi, peut-on passer outre cette réalité qui saute aux yeux : la catégorie politique « indigène » se retrouve désormais prolongée et transformée en catégorie « barbare » - cette notion de « barbare » ayant d’ailleurs été publiquement édictée lors du discours d'Houria Bouteldja au Bandung du Nord en 2018. Or, il y a toujours celles et ceux de la population ainsi désignée, qui ont à dire qu’ils ne se considèrent plus, ou ne se sont jamais considérés comme tels, ni comme « indigènes », encore moins désormais comme « barbares », qu’ils ne se retrouvent aucunement dans les dilemmes politiques exposés déjà par Houria Bouteldja à La Fabrique il y a six ans (Les Blancs, les Juifs, et nous, 2016), et maintenant par Louisa Yousfi aux mêmes éditions, qui réactualise le retournement du stigmate - la marque laide et honteuse qu’a été, là « l’indigénat », ici la « barbarie », que certains et certaines refusent catégoriquement de continuer à porter fatalement comme fardeau, s'il en est un, et leur refus est tout aussi politique.

« Aux yeux de l'administration coloniale, c'est exactement ce qu'ils sont : une sous-espèce cantonnée au stade primitif du développement humain, une masse informe et moralement abjecte. Quand ils ont l'air inoffensifs, ce sont des sauvages. Quand ils se rebiffent, ce sont des barbares. (...) Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le « barbare » est une identité historique qui lui saute au coup dès le berceau pour le recouvrir comme une seconde peau. Mais elle n'est pas (encore) une carapace, loin de là. Elle est un anathème imposé par la civilisation occidentale. Au delà de l'Empire, c'est la zone du non-être, là où il végète, lui et ses codétenus : paysans, étudiants, camarades révolutionnaires. Tous des barbares. Son statut social n'y changera rien. En prison, il comprend qu'il n'est jamais sorti de la zone, que tous ses efforts pour parler la langue du civilisateur et maîtriser son monde sont impuissants face à cette vérité : barbare je suis, barbare je reste. » Louisa Yousfi, Op. cit., p. 15.

Si, d’après des éloges récents, dont un article de Matthieu Renault pour le site Contretemps, Louisa Yousfi a écrit un texte hybride, comme l’était déjà celui d'Houria Bouteldja, qui précisait bien à l’époque être militante et non pas théoricienne, il n’empêche que les catégories qu’elle mobilise s’inscrivent dans un champ théorique, La Fabrique publiant bien des essais, et doivent par conséquent se soumettre à l’analyse politique et militante, quasi davantage que littéraire.

« Certes, doté d’une indéniable puissance littéraire, le livre de Yousfi se veut être tout autre chose qu’un sec exposé théorique de plus sur la condition immigrée. (…) Gageons que ce ne sera toutefois pas faire injure à son effort que de le soumettre à un examen visant à dégager les traits et éprouver la consistance du personnage politico-conceptuel qu’elle découvre et forge dans un même geste, par touches successives, tout au long de son essai : le barbare. » Matthieu Renault, « Rester barbare, à l’assaut de la citadelle civilisationnelle », in Contretemps, juin 2022.

Nous sommes d’accord. Alors allons-y.

Antoinette Chauvenet, directrice de recherche au CNRS spécialisée dans la sociologie carcérale, nous aide à réfléchir à une certaine forme d’essentialisation flirtant avec la fétichisation qu’était déjà ce « personnage politico-conceptuel » d’« indigène discordant » , maintenant qualifié de « barbare », souvent perçu comme devant nécessairement s'incarner, en tant que sujet révolutionnaire - ce qui s’avère assez juste soit dit en passant, mais ni nécessaire ni suffisant - dans la figure du « jeune de banlieue », « lascar de cité », forcément caïd, marginal et délinquant.

« La promotion de l’altérité passe aussi par une tendance croissante à la naturalisation des désordres sociaux, par leur imputation aux seuls individus, par la dés-historisation des rapports sociaux. (…)

Les modes de désignation tels que « les délinquants », « les détenus », « les criminels » contribuent aussi à cette construction. Regrouper des personnes aux origines, à l’âge, au parcours, à l’identité, aux actes commis aussi différents dans la même catégorie permet de leur attribuer une consubstantialité fondamentale, de les détacher du monde commun pour les renvoyer à une réalité autre et dégradée [je souligne]. La représentation de cet autre monde substantivé est à l’origine de l’attribution aux délinquants d’une « sous-culture » spécifique, la culture délinquante que ceux-ci partageraient entre eux. On suppose alors qu’un délinquant, ou les délinquants, ne saurait se comporter qu’en vertu de cette nécessité immanente, de ce quelque chose, nature, destin, vocation qui définissent sa spécificité. C’est la qualité de délinquant, à laquelle s’ajoute celle de détenu, avec toute la flétrissure et l’infamie qu’elle charrie, qui fait agir le délinquant prisonnier, et chacun de ses actes le signifie. Ainsi le raisonnement circulaire et stéréotypé selon lequel les prisonniers, s’ils se livrent entre eux ou contre les personnels à des violences verbales ou physiques, ne font que reproduire le type de rapports qu’ils entretiennent avec autrui dans les « cités » dont ils seraient issus est fort répandu en prison.

La notion de culture délinquante comme celle de culture détenue est non seulement entrée dans le sens commun, mais elle a envahi les disciplines des sciences sociales pour constituer bien souvent l’explication ultime des comportements délinquants comme des comportements violents qui peuvent être observés en prison. Le problème avec cette notion, c’est qu’il ne s’agit pas d’un simple cadre formel savant. Comme celle d’ethnie, la notion de sous-culture « tient toujours la place d’un sujet auquel nous reconnaissons assez d’existence pour pouvoir lui attribuer comme prédicats des énoncés, des événements, des rapports sociaux dont nous pourrions donner une autre description si nous étions libérés de cette référence obligée » [je souligne]. » Antoinette Chauvenet, « Les prisonniers » : construction et déconstruction d'une notion, in Pouvoirs, 2010, pp. 41-52.

Pour l'exprimer autrement : les catégories élaborées, qu’elles soient celles de « barbare », d’« ensauvagé » (nous y reviendrons), d’« indigène », de « jeune de cité », etc., pour peu qu’elles puissent, à la rigueur, servir d’outils d’analyse sociale et politique, charrient néanmoins avec elles des attributs et représentations souvent dépeintes de manière quelque peu arbitraire, pour ne pas dire des poncifs, par leurs concepteurs, qui balaient un peu trop hâtivement toute historicisation des rapports sociaux, toutes les subdivisions particulières possibles des différents types de personnalités ou de comportements envisagés.

« C'est vrai qu'on est soulagés de pouvoir parfois s'appuyer sur le récit sociologique. On décline tous nos malheurs de mal-intégrés, toutes les injustices dont nous avons été victimes. Le mépris, le rejet. On y croit aussi. Et c'est vrai que c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. Mais au fond, on pense toujours en secret : il y a quand même un truc qui ne tourne pas rond chez nous, spécifiquement chez nous. » Louisa Yousfi, Op.cit., p. 35.

Ce « truc qui ne tourne pas rond », cette sorte de dégénérescence imaginaire, tend, en outre, à devenir, à force d'itération théorique, de martèlement discursif, une réalité ontologique et épistémologique délibérément promue, qui fait déborder une représentation purement virtuelle, décidée par quelques-uns, sur le monde réel. Représentation virtuelle dans laquelle, cependant, tous les individus censés être ainsi catégorisés, ne se reconnaissent pas forcément, ou pas du tout, ou plus du tout au bout d’un certain temps d’usage militant du concept.

« C'est une stratégie vieille comme l'oppression : le retournement du stigmate. On attrape l'insulte, on la retourne, et on lui fait dire le contraire ; ça a l'air simple comme ça mais la méthode est périlleuse. Cela exige un certain art. Nombreux sont ces peuples alchimistes qui ont procédé au miracle : transformer la souillure en fierté, l'infamie en noblesse. Si la stratégie avait une devise, elle s'énoncerait ainsi : « oui et alors ? ». Là aussi, c'est une formule magique. Barbare oui, et alors ? En dépit de l'évidence, ce « oui » ne valide rien. Il s'amuse. » Ibid, p. 16.

Amusant ? Pas pour tout le monde. Et force est de constater qu'arborer, soi-disant avec « noblesse », le stigmate infligé, la plaie encore béante, infamante, a pu lasser voire exaspérer, plutôt qu'amuser, car il symbolise le sceau qui assimile à une autre nature, ou une autre culture, soit qu’on ne reconnait pas ou plus, soit de laquelle on souhaite, au bout d’un moment, se démarquer, s’émanciper, qu’on espère transformer, aussi. Et ce n’est pas nécessairement trahir que de l’assumer : « Barbare, non, va-te-faire foutre ! » D’où l’accusation de bon nombre envers les militants du PIR : « Ils nous essentialisent ! » - et ce en ayant parfaitement conscience qu’une autre forme d’essence demande à être cultivée et préservée.

Norman Ajari, ancien membre du parti, l'explique parfaitement à propos de la question noire, de « la noirceur au-delà de la politique » :

« Les tenants d’une noirceur politique admettent que la condition noire est produite par la négrophobie. Mais, dans le même temps, ils affirment qu’une politisation de cette situation permet de sortir de cette définition purement négative du Noir, ou en tous cas d’en altérer la valeur. Cette question rejoint le thème célèbre du renversement positif du stigmate : certes, être Noir a été historiquement défini comme une abjection, mais les sujets noirs eux-mêmes sont libres de s’emparer de cette catégorie et de l’infléchir au moyen de leur engagement politique. L’objection afropessimiste à cette interprétation politique de la noirceur est que, comme l’écrit Jared Sexton, « la vie sociale noire ne nie pas la mort sociale en l’habitant et en la vitalisant. » Dans un monde qui leur est intrinsèquement hostile, les Noirs ne possèdent pas le pouvoir politique nécessaire pour renverser le stigmate. Ils peuvent vitaliser le stigmate, c’est-à-dire le vivre et l’habiter différemment, mais le dernier mot n’en revient pas moins à la négrophobie. (…) Pour les afropessimistes, la noirceur n’est pas subjective mais absolument objective. Elle s’enracine dans une mort sociale qui contamine aussi bien la politique que la culture. La cause première de tout renversement du stigmate est le stigmate lui-même [je souligne]. Il guide et commande les efforts transformateurs. L’afropessimisme invite les Noirs à habiter leur noirceur pour ce qu’elle est, sans prêter trop de crédit à la consolation apparemment offerte par la conception politique de la noirceur. » Norman Ajari, Noirceur, Divergences, 2022, pp. 71-72.

Pour schématiser, on veut bien assumer d'être Autre, mais résister autrement qu'en faisant sienne, en intégrant à soi, en définitive, sa propre négation inéluctable, d'autant plus si cette inéluctabilité n'est que le fruit d'une condamnation purement narrative et théorique (nous allons le voir). Or, la « barbarie originelle qu'il s'agit de garder », pour Louisa Yousfi (p. 20) enjoint de demeurer dans cet ancrage stigmatisant, dégradant, comme si celui-ci était une fatalité : « « Des larves ou des monstres » [expression d'Houria Bouteldja] : il n'y a pas formule plus exacte pour dire le tragique de la condition barbare. » (p. 33)

L’ensauvagé, le terroriste, l’humain.

Tzvetan Todorov veut donc considérer le barbare d'une autre manière que conditionnée, « relative », qui, en gros, signifie qu’on sera toujours le barbare d’un autre, et que tel est son sort. Il préfère lui donner un sens plus « absolu », dit-il, en le référant à l’inhumain - « deux sens possibles de « barbare » : le relatif (étranger incompréhensible) et l'absolu (cruel) » (Tzvetan Todorov, La peur des barbares, Op.cit. p. 41). Si on ne se situe pas d’un point de vue établissant des hiérarchies héritées du récit colonialiste, alors la civilisation et les institutions qui la régissent, encore une fois à petite ou grande échelle, pour garantir la préservation de l’humain, ne se trouvent pas qu’au Nord mais également bien-sûr au Sud, les civilisations du Sud pouvant par ailleurs rencontrer en leur sein des barbares agissant envers les populations de façon inhumaine.

« Le barbare n’est pas pour moi celui qui croit en la barbarie de l’Autre, parce que l’Autre peut effectivement avoir un comportement barbare et qu’il n’y a rien de barbare dans le fait de le constater. Je considère par exemple les juristes et les dirigeants politiques de l’Administration Bush, qui ont décidé de légaliser la torture, comme ayant eu un comportement typiquement barbare : ils ont choisi de traiter les autres d’une manière qu’ils n’auraient jamais acceptée pour eux et pour leurs proches. Ils ont considéré leurs adversaires, qu’ils soupçonnaient d’avoir commis des actes cruels envers eux-mêmes, comme n’appartenant pas de plein droit à l’humanité.

Or ce qui est barbare c’est précisément cette négation de l’humanité des autres [je souligne]. La barbarie existe, c’est même une caractéristique spécifiquement humaine. » Tzvetan Todorov, « Barbarie et messianisme », Op.cit.

« Le barbare n’est pas du tout celui qui croit que la barbarie existe, c’est celui qui croit qu’une population ou un être n’appartiennent pas pleinement à l’humanité et qu’ils méritent des traitements qu’il refuserait résolument de s’appliquer à lui-même. Le sens absolu de « civilisation » ne disparaît guère par le fait que chacun voit d’abord la paille dans l’œil du voisin et ignore la poutre dans le sien : les actes de barbarie restent tels sous tous les climats. » Tzvetan Todorov, La peur des barbares, Op.cit., p. 90.

A cette dernière définition « absolue », le concept de Louisa Yousfi ne correspond pas, puisqu'il est fondamentalement créé en opposition à ce que « l'Empire » fait subir de déterminant, selon elle, par séparation. En effet, son « rester barbare » voudrait-il alors dire « rester « incivilisé », « rester inhumain » comme produit de « l'Empire » Nord-occidental, en résistance ? Mais, paradoxe insoluble pris pour une fatalité : inhumain, au regard de qui, dans ce cas, si chacun de nous détient en lui sa part de barbarité, si l'inhumanité s'avère être la norme de la société où l'on se trouve, si « l'Empire » est inhumain lui-même ? Absurdité, si les barbares se retrouvent des deux côtés, ou cercle vicieux : « Vous êtes des barbares ! - Non, c'est vous qui l'êtes ! Etc. »

« Toutes ces contorsions avec soi-même, toutes ces grimaces d'automates pour dire : nous sommes des humains, des humains comme « eux » se gardant bien toutefois de poser la question qui abolit toutes les autres : mais « eux » qui sont-ils ? » Louisa Yousfi, Op.cit., p. 17.

Précisément oui : « qui sont-ils » ? Sont-ils les bons ? Sont-ils les barbares ? Du coup, qui sommes-nous, nous ? La réflexion est abandonnée, la dimension humaniste se voyant rejetée dans l'essai comme un regard jugé trop faussement compassionnel - « compassion dégoulinante » (p. 32) - , celui de piètres défenseurs ou « malins comme des avocats » (p. 33). Pourtant, personne ne souhaite être qualifié, défini, identifié comme inhumain ou non-civilisé a priori, d’autant plus si la barbarité s'avère propre à l’homme, ou disons répandue dans le monde entier comme un versant de soi, quelles que soient les civilisations prises en considération. Mais Louisa Yousfi n'envisage la problématique qu'à travers une loupe grossissant les traits d'une blanchité seule humanisant et séparant - « l'humanité et sa périphérie monstrueuse [je souligne] » (p. 19) - qui reflèterait à elle seule La Civilisation, reléguant celles et ceux subissant l'injure à en intégrer littéralement le sens final, à le faire leur.

« Pour moi, il est absurde d’assimiler les barbares aux non-Occidentaux ou d’ailleurs à n’importe quelle civilisation ou culture ou tradition. Aucune tradition prise comme un tout n’est intrinsèquement barbare ; seuls le sont des comportements, des actes, des attitudes : lorsqu’on nie la pleine humanité des autres [je souligne]. Aujourd’hui, comme il y a 2000 ans, il y a des actes barbares, comme, fort heureusement, des actes civilisés. » Tzvetan Todorov, « Barbarie et messianisme », Op.cit.

Sur cette acception large de la barbarité, l’approche de Louisa Yousfi bute, car si le non-blanc, ou le non-nord-occidental, figurait une sorte de « barbare essentiel », il ne le serait finalement pas plus ou pas moins que le blanc, dans l'« absolu », selon Tzvetan Todorov. Et il n’aurait surtout aucune raison naturelle ou culturelle de se comporter en réaction par plus de barbarisme que le barbarisme qu’on lui fait subir. Il n'y est pas prédestiné. L’action-réaction, et notamment en temps de guerre entre camps humains qui décident de se nier mutuellement, n’est pas un phénomène qui permet de conclure hâtivement que telle population du monde aurait davantage tendance à devenir inhumaine. Tout le monde est susceptible de le devenir potentiellement, mais surtout de le combattre et de s'en libérer. Tout le monde peut décider de « rester » inhumain dans un monde régi par l'inhumanité ; pour autant, si cette inhumanité tendait à disparaître, osons espérer que chacun viserait à renouer avec son humanité pleine et entière, pour ne pas dire... authentique.

C’est là toute l’ambiguïté du concept polémique d’« ensauvagement » que Louisa Yousfi ré-exploite alors qu’Houria Bouteldja l’utilisait déjà et pour en tirer des conclusions particulièrement controversées, loin de faire l’unanimité au sein même des non-blancs et antiracistes. La question de la controverse pouvant se synthétiser de la manière suivante : dans quelle mesure tangible des populations non-blanches auraient-elles des propensions intrinsèques, tendances naturelles et culturelles, à la « sauvagerie », plutôt que les autres, et surtout à ne pas se défaire de ces chaînes, pour peu que celles-ci existent vraiment ? Si c’est « l’Empire », tel que Louisa Yousfi qualifie pudiquement le monde blanc, par sa propre sauvagerie génocidaire qui peut conduire les populations victimes à agir en sauvagerie de réaction, il n’est toutefois, en aucun cas, permis d’en déduire que ces dernières en deviennent sauvages à leur tour, nécessairement, en leur chair et leur âme, dénuées qu'elles seraient de tout libre arbitre, ou renonçant à leur liberté. Celle-ci doit bien s’exercer quelque part, à moins que l’on veuille les en priver à tout prix, et faire de cette condamnation leur destinée.

« Le racisme est la figure moderne du destin. Et ses victimes, les héros tragiques de notre temps. » Louisa Yousfi, Op.cit., p. 30.

Condamnés d'avance.

Un racisme qui, selon Louisa Yousfi, « bousille ses victimes pour qu’elles se comportent comme le prédisait le grand récit de l’Empire, comme une altérité brutale et vengeresse, comme des primitifs », qui « en abîmant l’âme de ses victimes, en faisant grossir en elles un monstre furieux, en les ensauvageant, fait advenir la menace qu’il prétend combattre et, par là même, assure sa perpétuation » (pp. 30-31), n’est-il pas un racisme dont la « perpétuation » s’avèrerait au final inéluctable, et pire, par conséquent cautionnée et justifiée ? En quoi le sujet non-blanc deviendrait-il fatalement un « monstre » au contact du racisme ? N’a-t-il pas en lui la possibilité d’une forme ultime de résistance différente de ce que justement « l’Empire » attendrait de lui, lui prédestinerait ? Tzvetan Todorov nous avertit : « Traiter les autres d’inhumains, de monstres, de sauvages est une des formes de la barbarie » ... (La peur des barbares, Op.cit., p. 39)

« Ce n’est donc pas d’un manque d’intégration que « l’ensauvagement » est le nom, mais du processus intégrationniste lui-même (…) : nos monstres ne naissent pas à cause d’un manque de vous, ils naissent d’un trop de vous – trop de France, trop d’Empire. Ils naissent à votre contact et c’est à votre contact toujours qu’ils prennent forme et déterminent peu à peu leurs missions (auto)destructrices. C'est pourquoi ni vous ni tout ce que vous proposez comme récit du salut indigène par l'intégration ne peuvent véritablement nous sauver. En fait, rien de ce qui vient de ce monde ne peut nous sauver, pas seulement parce qu'une chose ne peut être le poison et son remède mais parce que ce n'est pas nous qui devons être sauvés. C'est la fameuse histoire du sain d'esprit dans un monde de fous. » Louisa, Yousfi, Op.cit., p. 39.

Ainsi, il devient comme inévitable pour le sujet non-blanc de se trouver emporté par le « processus » invincible d’« ensauvagement ». Point de salut possible à travers ce schéma narratif de tragédie, le condamné ne peut en aucun cas s'en échapper, point de liberté ou de possibilité d'évasion en lui qui lui permettrait ne serait-ce que de désirer s’en sortir et non de se laisser « ruiner intérieurement » - l’image de la « ruine intérieure » se trouvait déjà en 2016 dans l’ouvrage d'Houria Bouteldja, en conclusion d'un passage qui fut jugé particulièrement scandaleux, à tort ou à raison, de tous bords.

« Une larve, lui ? Plutôt crever. Se refermant ainsi sur lui, son piège existentiel dévoile toute sa cruauté : le chemin qui mène à sa résistance est exactement le même qui mène à sa ruine intérieure. Son destin est coincé dans une fausse alternative : défendre son honneur, c'est devenir un monstre. Le cauchemar est sans fin, sans faille. Un cauchemar totalitaire. » Ibid., p. 34.

« Que faire dès lors de ces monstres ? Les réduire au silence signifierait se conformer à un rôle de victime, mieux de « larve » ; les faire grossir jusqu’à leur « céde[r] toute la place », à l’instar des terroristes passés à l’acte, c’est accepter et « acheve[r] le destin que l’Empire » a tracé par avance pour finalement s’accoupler incestueusement avec lui. La réponse se trouve en réalité dans la formule de Baldwin « la prochaine fois, le feu », en tant qu’elle est le nom moins d’une menace, un ultime avertissement, que d’un défi : « risquer l’incendie tout en le dominant », œuvrer à ce que ce feu soit « tenu en respect sans jamais pourtant s’éteindre » ; autrement dit, sauvegarder et entretenir soigneusement une « barbarie intime, qui donne le courage de lutter, parfois contre ce feu même. » (p. 54) » Matthieu Renault, Op. cit.

« Entretenir soigneusement une « barbarie intime » »…

« Ces terroristes achèvent le destin que l'Empire leur a servi. Au moment du passage à l'acte, ils n'ont donc plus rien de commun avec nous [je souligne], ce « nous intact » que nous protégeons contre les assauts de l'intégrationnisme - car ils sont l'Empire, son visage cru, mis à nu. Ces monstres - familiers, à cause de la vision hallucinée, ensauvagée de nous-mêmes qu'ils nous renvoient - font face à un autre monstre dont le pouvoir particulier est de créer les conditions idéologiques, objectives et matérielles de son innocence. » Louisa Yousfi, Op.cit., pp. 47-48.

Parlons justement des « terroristes » et de celles et ceux qui « passent à l’acte », puisqu’il s’agirait de ne pas « réduire les tragédies à des « histoires de manques et la condition raciale à une condition purement victimaire », tel que le soutient Matthieu Renault dans le sillage de Louisa Yousfi.

Allant à la rencontre de prisonniers, ou me rendant à des procès d’envergure depuis quelques temps maintenant, les accusés non-blancs que je vois enfermés dans leur box, que dis-je dans leur cage, ou les condamnés contraints à vivre dans à peine ce qui devrait être requis au minimum d’espace vital et individuel en prison, ont-ils sérieusement tous envie de clamer de concert leur désir « intime » de « rester barbare » ? de demeurer aux yeux des autres et aux leurs, des inhumains, sans histoires personnelles de victimes eux-mêmes ? des histoires bien souvent d’abus en tous genres, qui peuvent être autres que celle de leur supposée relation de sujet politique à « l’Empire », comprendre au monde blanc, si on les interrogeait là-dessus ? Sont-ils surtout en mesure de le faire de là où ils sont, vivent et s’expriment ? Le ressentent-ils déjà, le pensent-ils, être « barbares » ? Vite dit.

Au sein de l’institution judiciaire, par exemple, qui comme le préciserait sans doute Tzvetan Todorov, fut conçue pour créer des conditions de rencontre et résolutions de conflits entre humains - malgré bien-sûr le paradoxe que la professionnalisation et qu’une organisation en système impliquent par la suite - ces hommes, accusés, condamnés, ont-ils envie de se montrer défaits de leur humanité ? Le sont-ils seulement, défaits ? N’ont-ils pas plutôt ce souhait - oui, ce souhait, et alors ? - de susciter de la compassion et d’être compris ? N’ont-ils pas envie, une fois leurs réactions de défense à l'agression retombées, qu’on se penche un peu sur leur existence propre, leurs blessures, leurs incapacités, leurs craintes, leurs colères, leurs aspirations ?

« Le barbare n'est pas le sauvage. Tandis que le barbare est irrécupérable, le sauvage, lui, est à développer. Son innocence n'est pas la friche du barbare. C'est une innocence infantile, liée à son statut d'humain attardé. C'est pourquoi lorsqu'il faute, le sauvage ne peut être rendu tout à fait coupable. Certains civilisateurs sont même prêts à se fouetter le dos pour alléguer sa responsabilité. C'est la responsabilité des maîtres. Ce bon sauvage, il est de leur devoir de l'éduquer, de le hisser à hauteur d'homme. C'est une victime éternelle. Telle est la défense où s'agglutinent tous nos mauvais avocats et faux alliés. » Ibid., p. 22.

Pour le moins ingrat et de mauvaise foi.

Agrandissement : Illustration 2

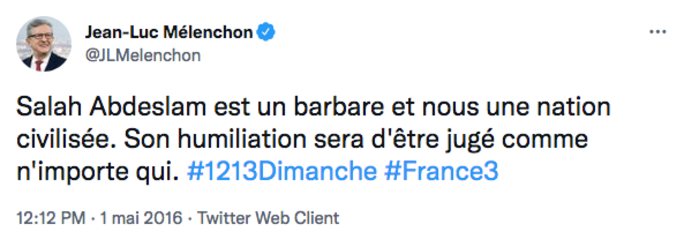

Ces hommes, car on parle exclusivement d’hommes dans l’ouvrage de Louisa Yousfi, adoptent inévitablement une attitude ou un discours transgressif de confrontation, en premier lieu, haussant le ton souvent, affichant, qui sait, une « barbarité » de façade - il leur arrive même parfois, oui, de réciter leurs arguments sous forme de rap ou de les crier sous le coup de la colère - , par rapport au consensus de la Cour à leur encontre, par rapport à ce qui va être dit sur eux, sur leur monde supposé. Mais sont-ils prêts pour autant à revendiquer cette attitude comme « barbare » ou à être perçus comme des « sauvages » ? Il y a certes chez eux une révolte indéniable et légitime vis-à-vis de la société, de leurs concitoyens, vis-à-vis d’autrui. Mais en ces lieux où il leur donné, tout de même, malgré tout, la possibilité de s’exprimer en tant qu’humains, soutenus au moins par leurs avocats - et là on n’est pas dans un clip ou une performance de réseaux sociaux où l’on ne montre que ce que la société du spectacle attend de soi - tout à coup, ils veulent, à leur manière, qu’on puisse voir en eux, non plus des monstres sans humanité, non plus des « ordures », comme le clamait Jawad Bendaoud, non plus les guerriers de quelque horde - État Islamique - , mais leur part propre à tous, avec ses faiblesses. Une part qui les rend dignes de compassion et de respect, dignes d’être « aimés et détestés avec modération », pour paraphraser Salah Abdeslam à son procès à Paris en avril dernier.

« « Compassion et cruauté dépendent de la faculté qu’a un individu d’imaginer l’effet de son attitude sur autrui (Rousseau, « Lettre sur la vertu ») ». Cette faculté nous motive à aider ceux qui en éprouvent le besoin même s’ils nous sont inconnus, à reconnaître la dignité égale des autres même s’ils sont différents de nous. Mais c’est elle aussi qui nous guide quand nous soumettons l’autre à la torture ou quand nous nous engageons dans un génocide : les autres sont comme nous, ils ont les mêmes points vulnérables que nous, ils aspirent aux mêmes biens, il faut donc les éliminer de la surface de la terre. » Tzvetan Todorov, La peur des barbares, Op.cit., p. 44.

Au début des audiences, fin 2021, Salah Abdeslam admet avoir été un combattant de l’État Islamique. Il essaie dans le même temps, sous le coup de la colère, de faire comprendre son état, du fait de ses conditions de détention exceptionnelles :

« Vous ne faites pas attention aux gens. Dangereux ou pas dangereux, on est des hommes, des êtres humains. On a des droits. On est comme des chiens. (…) Ici, c’est très propre. Il y a des écrans plats, de l’air conditionné, etc. Mais, derrière, personne voit ça. Cela fait six ans que je suis traité comme un chien. Et si je me suis jamais plaint, c’est parce qu’après la mort, on sera ressuscités. » Matthieu Suc, « Salah Abdeslam : « J’ai laissé toute profession pour devenir combattant de l’État islamique » », in Mediapart, septembre 2021.

Puis, il tentera d'expliquer le regard humain qu'il portait sur les massacres causés par la guerre en Syrie :

« C’est mon humanité qui m’a fait regarder vers la Syrie. Au départ, ce n’était pas religieux. J’avais de la compassion pour ces gens qui étaient occupés à se faire massacrer tandis que moi j’étais dans un confort, certes relatif, mais je profitais de la vie. Je culpabilisais. » Mathieu Suc, « Salah Abdeslam et les multiples facettes d’un « combattant de l’État islamique » fatigué », in Mediapart, février 2022.

Enfin, il racontera que le soir du 13 novembre 2015, il était missionné pour se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement de Paris, mais qu'au dernier moment, il a renoncé. Il n'a donc jamais tué personne. Cette version de sa participation avortée aux attentats n'a pas convaincu la Cour au regard du verdict final - condamnation à perpétuité incompressible. La question à se poser est la suivante : que Salah Abdeslam invente son désistement de dernière minute, qu'il mente sur le fait qu'il n'a pas actionné sa ceinture explosive quand il a vu des personnes autour de lui « profiter de la vie », peu importe au fond. Ce qui compte ici, c'est qu'il refuse, dans ce bar, d'être un barbare, ou qu'il refuse, devant la Cour, de passer pour ce barbare. Il souhaite qu'on voie en lui sa capacité à éprouver de la compassion pour d'autres êtres humains, il souhaite qu'on accepte sa part d'humanité. Il refuse de « rester barbare » aux yeux de tous. D'où certains de ses propos maladroits envers les parties civiles lorsqu'il leur tend la main.

Salah Abdeslam confesse le 15 avril dernier au tribunal (tel que rapporté par un journaliste présent à l’audience) :

« « Quand vous êtes à l'isolement. C'est difficile à supporter quand on ne vous croit pas... voilà pourquoi j'avais fait usage de mon droit au silence. Et puis j'ai décidé de parler à nouveau. » Salah Abdeslam poursuit. Le ton de sa voix baisse. Il verse une larme. Il est ému : « J’ai fait énormément souffrir ma mère. » L'accusé pleure... (…) Toujours très ému. Ses larmes coulent : « Cette histoire du 13 novembre, elle s’est écrite avec le sang des victimes. Elles sont liées à moi et moi je suis lié à elles. (…) Il y un Hadith qui dit : « Aime ton ami avec modération car demain il pourrait devenir ton ennemi. Déteste ton ennemi avec modération car il pourrait devenir ton ami. » Je vous demande de me détester avec modération. Je présente mes condoléances et mes excuses aux victimes, et à toutes celles qui nous écoutent (...) Il y a une divergence. Il y a une haine. Mais je vous demande de me pardonner. » (...) S'adressant aux victimes du 13 novembre (des larmes roulent sur ses joues) : « Je sais que mes mots ne vont pas vous guérir. Mais si j’ai pu faire du bien à ne serait-ce qu'une victime, pour moi c’est une victoire. » »

Cette demande de pardon n’est-elle pas en soi un témoignage d'humanité ? Plutôt qu'un aveu, ou qu'une simple demande de reconnaissance ? Ainsi que l’idée de « faire du bien » perçue comme une « victoire » ? C’est sans doute ce qui a profondément dérangé certaines associations ne voulant voir que le « barbare » en Salah, à tout prix.

« De même l’extension de l’usage de la notion de passage à l’acte, [je souligne car utilisé par Louisa Yousfi, voir plus haut], son emploi hors du champ psychiatrique dans lequel elle s’inscrivait, par les magistrats et les travailleurs sociaux n’est-elle pas en train d’abstraire l’action de son contexte social ? Ne renvoie-t-elle pas l’acte du côté de la nature – psychologique – de l’individu ? Ne la coupe-t-elle pas de tout processus institutionnel ? Ne conduit-elle pas à récuser l’usage de la violence en toute situation ? Pourtant, « on peut se trouver, dans la vie publique comme dans la vie privée, en face de situations où la rapidité même d’un acte violent peut constituer la seule réponse appropriée, l’unique façon de rééquilibrer les plateaux de la justice », écrit H. Arendt (1972). On peut aussi considérer que cette récusation et le fait d’abâtardir l’action en acte concourent à substituer le comportement à l’action et, de ce fait, à renvoyer nos actes à une nouvelle forme de prédestination [je souligne] à partir de laquelle les neurosciences peuvent prétendre substituer la prévision à la prévention. » Antoinette Chauvenet, « Les barbares de l’intérieur », Op.cit.

Je vous laisse méditer cela. Ne serait-on pas tenté de conclure, à la suite de cette idée, qu’une prédestination aux actes de barbarie n’est qu’une abstraction du social, et une abstraction dangereuse une fois dans les mains des plus puissants chargés de la prévention sécuritaire anti-terroriste du pays, entre autres ? Que l’humain reste en dernier lieu un humain, et que ses actions peuvent très bien s’expliquer en dehors de comportements caricaturaux en réaction abstraite à un monde auquel il serait devenu naturellement hostile, monde blanc, « Empire », plus simplement à hauteur de sa condition humaine, de son être profond ? Ne serait-ce pas alors accorder trop d’importance à une interprétation schématique, systématique, des effets sur-déterminants, contaminants, du monde blanc sur les sujets non-blancs, « barbares », « terroristes en puissance », que de les condamner à rester en dehors de toute civilisation, de toute humanité, perméables aux « effets dévastateurs » (Rester barbares, p. 46), immunodéficients ?

« Pourquoi ressuscite-t-on aujourd’hui cette image des barbares et crée-t-on ce sentiment de peur ? Parce que leur barbarie justifie la guerre contre le terrorisme [je souligne] (…) Je dis bien : contre le terrorisme en général, car il est clair par ailleurs qu’il faut chercher à neutraliser tel ou tel terroriste particulier. Cela a effectivement un rapport avec l’évolution de la place de l’Occident dans le monde contemporain. Mais il faudrait alors se pencher sur ce qu’est l’Occident. » Tzvetan Todorov, « Barbarie et messianisme », Op.cit.

Ou « l’Empire » pour paraphraser Louisa Yousfi.

« Le barbare (...) n'existe pas en antériorité à la civilisation, ni n'est une simple « absence de civilisation ». Il est le produit de cette civilisation, tout en ne s'y résumant pas. (...) C'est une figure du futur condamnée à venir [je souligne] » Louisa Yousfi, Op.cit., p. 23.

Point de vue particulier. Du notre, il n'y a pas de civilisation qui enfanterait « le barbare » : il n'est pas produit par elle, elle n'est pas cette mère nourricière à laquelle il faudrait qu'il résiste une fois adolescent. Le barbare a déjà en lui potentiellement le civilisationnel, il est libre de le choisir, il est souverain et donc il a le moyen de s'opposer à la « ruine ». Il contient sa propre civilisation. Il peut être son envers, sa négativité, mais il se constitue en même temps qu'elle, en rapport. Il n'est pas engendré par un processus civilisateur historique exogène, mais participe lui-même dans l'avènement de ce dernier, de façon endogène, non pas comme rejeton « condamné » par un récit mortifère, mais, disons, comme envers de médaille.

« Barbarie et civilisation ressemblent moins à deux forces luttant pour la suprématie qu’aux deux pôles d’un axe, à deux catégories morales qui nous permettent d’évaluer les actes humains particuliers. » Tzvetan Todorov, La peur des barbares, Op.cit., p. 50.

Islam, civilisation, dignité.

Une recension toute récente du livre par un auteur musulman, qui avoue adhérer jusqu’à un certain point aux thèses de Louisa Yousfi concernant le barbare comme Autre, endossant la mauvaise conscience - malgré lui ? - du monde blanc qu’il chercherait à provoquer à coup de rap, ou de punchlines sur les réseaux sociaux - les rappeurs dont parle Louisa sont cependant loin d’être des marginaux de « l’Empire » me semble-t-il, Booba étant d'ailleurs décrit comme une « fiction imaginée de toutes pièces » (p. 73), de même qu’un Mehdi Meklat et son « affaire », mais passons - pointe du doigt cet essentiel :

« Tout au long du livre, j’attendais que l’auteur soulève un point commun, moteur et rassembleur qui lie l’ensemble des artistes et militants cités : La spiritualité ! Ce point n’a été mentionné nulle part. Dans aucun paragraphe pas même sur une demi-phrase.

La spiritualité, l’islam, la religion musulmane. Cette tradition, cette force mystique qui empêche un grand nombre d’entre nous de basculer dans une funeste barbarie. Cette éducation des âmes qui nous retient de commettre l’irréparable dans un monde où « chaque jour qui s’écoule est un pas de plus vers un braquo » comme disait Mac Kregor de Tandem. Cet élément central, qui fut une bannière et une cause structurante commune à grand nombre des personnalités pourtant citées dans le livre, n’a pas été abordé une seule fois et c’est fortement décevant. (…) Parler de « rester barbare » et donc de préserver son soi profond, ses traditions, son histoire et son héritage culturel sans parler d’islam est un non-sens absolu. C’est fort dommage. » Ibrahim Madras, « Rester barbare : l’amour des siens dans le miroir de l’autre », in Génération 314.

Il est fort possible que le fait religieux, et en l’occurrence l’islam, et plus encore l'Islam comme civilisation de nombreux des soi-disant « barbares » aux yeux de « l’Empire », vienne apporter une incohérence fondamentale et mettre à mal le pressenti de Louisa Yousfi, d’où son éviction du livre : c'est parce que l'lslam est civilisation en tant que telle, que les soi-disant « barbares » musulmans ne peuvent donc pas en être essentiellement, suivant ce raisonnement contradictoire.

Aïssam Aït-Yahya, dans De l’idéologie islamique française - Éloge d’une insoumission à la modernité (Nawa, 2011) nous met sur la voie :

« L’Islam est un din, une religion, car il possède un dogme, une croyance, un culte, des rites, une spiritualité, un droit, des lois, des jugements, une morale, un système de vie et une éthique de conduite. Il a donc une vision du monde, de l’homme, de sa société et du pouvoir, de l’ordre terrestre et de l’ordre céleste. (…) Une petite communauté de français et françaises - ceux qui se reconnaissent comme héritiers de la civilisation islamique, et qui, poussés par une foi réelle, désirent réaliser en eux les exigences morales, éthiques, cultuelles et pratiques de l’Islam - ne plient pas et ne peuvent pas plier face au risible diktat de l’idéologie conformiste et des mythes véhiculés par les relais de l’État. (…) Une étude étymologique peut donner au profane non musulman une plus juste représentation de l’Islam, en tant que système civilisationnel, qui possède en outre, une spiritualité, un culte et des rites purement religieux au sens commun du terme. » Aïssam Aït-Yahya, Op.cit., p. 12, 200.

Voilà le paradoxe et pourrait-on dire sa résolution, quand Rester barbare se situe en tension problématique avec deux définitions de la barbarie - comme Autre, séparé, et comme inhumanité, en relation : être considéré comme non-blanc mais aussi comme arraché à l’héritage civilisationnel de ses origines ancestrales provoque sans doute une ressenti terrible, tragique, mais pas chez tout le monde. D’aucuns, musulmans notamment, déjà ne se définissent pas obligatoirement selon le lexique ou la logique antiraciste blanc/non-blanc, et ensuite ne verront pas, par conséquent, pourquoi ils devraient se considérer comme « barbares » en opposition à une exigence de normalité venue d'ailleurs, puisque, si ce n’est leur religion du moins leur Histoire, les relie toujours à une civilisation tout aussi grande que la Nord-occidentale blanche, à laquelle ils n’ont rien à envier.

A propos de Sayyid Qotb, personnalité certes très contestée mais instructive, Aïssam Aït-Yahya écrit la chose suivante :

« Sayyid Qotb cristallise l’ensemble de l’animosité et des reproches faits envers ce qui est appelé l’« Islam radical » ou dans une définition un peu plus proche d’une réalité non avouée et souvent niée : à cet Islam qui refuse de renoncer à son ordre temporel sur Terre et qui refuse de céder son rôle et sa place de civilisation distincte de l’Occident, et qui refuse de se plier aux normes et valeurs de la mondialisation qui en découle aujourd’hui. (…) Il est bien évident que toute personnalité musulmane dont les écrits et la pensée se nourrissent de l’Islam, des fondamentaux de sa croyance, issus des sources musulmanes, pour affirmer que l’Islam est un ordre civilisationnel ; regroupant dans un ensemble cohérent la religion et la spiritualité, le droit et le politique, l’économique et le social, le culte et la culture, et qui de plus, rejetteraient les prétentions à l’universalité des croyances et valeurs de l’Occident qui s’érigent en modèle pour l’humanité : alors certes, il est bien évident que cet individu, hier comme aujourd’hui, sera affublé de toutes sortes d’adjectifs visant à le discréditer et le stigmatiser, lui, ses écrits et sa pensée. » Aïssam Aït-Yahya, Lire et comprendre Qotb, Nawa, 2019, p. 7.

Toutes sortes d’adjectifs, tels que… « barbare » ?

Si Houria Bouteldja avait pressenti que la dimension islamique était une manière de sortir du dilemme de sa « ruine intérieure » dans le dernier chapitre de son livre intitulé (« formule magique » ? ) « Allahou Akbar ! », Louisa Yousfi ne prête pas attention à cette voie religieuse qu’empruntent pourtant bon nombre de ses frères et sœurs, auxquels elle semble toutefois tenter de s’adresser autant qu’à elle-même : à celles et ceux décrits comme conquérant les « territoires perdus de la République » dans bon nombre d’ouvrages de littérature préfectorale, « islamistes », « voilées », « barbus » ou autres « séparatistes ». Ceci alors que les récentes réactions aux sévices du gouvernement Darmanin consistant à dissoudre systématiquement des associations musulmanes jugées dangereuses, elles, pour la cohésion de la République, donc de la société blanche française, auraient dû lui mettre davantage la puce à l’oreille : des coordinations de forces musulmanes résistant à ces manifestations de pur racisme islamophobe se sont manifestées, et ont obtenu, tant que possible dans le cas de fermetures de mosquées, gain de cause par leur capacité à relever la tête, à mobiliser et à fédérer. Autrement dit, voilà des sujets politiques mus par des convictions certes islamiques mais également de droits de citoyens de sol, qui ne sont ni dans la quête d’une intégration, ni dans l’usage d’un comportement ou d’actes performés, et attendus, comme « barbares ». Ils ont exercés leurs pleins droits.

J’ose alors poser cette question fâcheuse, qui sans doute ne me concerne pas vraiment : la civilisation à laquelle se sentent rattachés bien des non-blancs comme Louisa, aurait-elle parfois moins de valeur à leurs yeux de « transfuges », le mot est lâché, que la poursuite perpétuelle de reconnaissance vis-à-vis de la blanchité ?

« Dans ce système clos, l'humain c'est le Blanc, le civilisé. Un primitif évoluant vers l'humain, c'est donc un barbare en voie d'intégration, d'assimilation dans l'Empire. » Louisa Yousfi, Op.cit, p. 37.

C’est sans doute ainsi pour beaucoup, mais le pressenti me semble très hasardeux. L’Islam, pour ne parler que de lui, demeure une civilisation, et bon nombre de jeunes au potentiel révolutionnaire, contre l’ordre établi, la norme, la morale nord-occidentale blanche sécularisée qui veut faire d’eux des « barbares », se tournent vers lui, s’y rallient, l'épousent. Ceci n’est, par contre, pas un hasard du tout. Serait-ce parce qu’il leur procure une foi, une dignité, perdue à travers le stigmate d'une condamnation qu'on cherche à tout prix à leur infliger ? qu’il les répare d’une blessure due au fait qu’on veuille absolument les arracher à leurs origines, les faire passer pour moins qu’humains, sans même de Dieu ? et qu’il les rassemble sous une condition promise au salut, non à un destin tragique ?

Pour Norman Ajari, deux choses s’imposent aux résistants au monde blanc :

- Rétablir sa dignité, c’est-à-dire lutter contre « la production de l'invivable, qui est peut-être le meilleur synonyme de l'indigne : ce qui concourt à faire qu'une vie ne vaut plus d'être vécue au présent » (La dignité ou la mort, La Découverte, 2019, p. 93) ;

- Et par là s’engager, oui, dans une résistante séparatiste, humaine et digne :

« Nous devons nous rendre compte qu’être humain, être véritablement humain, est un effort. C’est une pratique. Il ne suffit pas d’être français. La démocratie représentative exhibe ses monstres, et ainsi elle se convainc qu’elle est très bien comme elle est, parfaite, et qu’il n’y a rien de plus à en attendre. Les démocraties contemporaines sont assurément lamentables dans le manque d’exigence dont elles font preuve à leur propre égard. (…) Le séparatisme qui nous est aujourd’hui présenté comme le plus abominable des scandales est une exigence éthique lorsque la société prend la direction que nous voyons qu’elle est en train de prendre. Il est vital d’affirmer notre désir de séparation. Le refus résolu des « valeurs républicaines » est aujourd’hui la condition minimale de tout humanisme authentique [je souligne]. » Norman Ajari, « Satanisme méthodologique: le séparatisme est une exigence éthique », in Mediapart, 2021.

« Tout humanisme authentique », toute dignité rétablie : tout refus du barbarisme ?

Adresse, fétichisme, racisme délégué.

J’en viens, en guise de conclusion, à cette question cruciale : à qui s’adresse véritablement ce Rester barbare ?

« (Louisa Yousfi) parle d’abord et avant tout pour celles et ceux qui, comme elle, sont coincé.es, tiraillé.es, moins entre deux mondes, « deux cultures », deux rives », comme on le dit flatteusement pour mieux pouvoir les plaindre de ce statut de « trait d’union », qu’entre la barbarie et l’intégration, ni plus ni moins « civilisées » l’une que l’autre mais entre lesquelles n’existe nulle passerelle.

Cependant, par là-même, et comme par effet collatéral, Yousfi médie aussi auprès du lectorat blanc la parole des barbares médisants ; elle lui explique ce que ces derniers lui ont enseigné. Si elle ne lui parle pas, elle donne à se faire entendre par lui, sous la guise d’une interpellation lui parvenant en écho. Cette interpellation, c’est la tâche de la gauche blanche que de l’écouter et d’y répondre sans se renfrogner en y percevant une insulte, sans se sentir blessée dans son amour-propre parce qu’elle se sent (à raison) visée, mais sans se faire d’illusion non plus sur l’éventualité d’une réconciliation prochaine » Matthieu Renault, Op. cit.

Nous y voilà : Louisa parle pour les « tiraillés » et « médie », c’est-à-dire explique ses dilemmes aux blancs auxquels elle en veut tout en désirant « en être », comme son Mehdi Meklat - logique du « transfuge », de race comme de classe. N’affirme-t-elle pas elle-même :

« Comment ne pas rêver d'en être lorsque, de notre côté, nous grandissons au sein d'une famille-clan, rigidifiée par les lois du dehors qui lui livrent une guerre sourde ? (...) J’ai écrit ce livre parce que j’ai échoué. Je ne suis pas restée barbare. Je suis une bonne élève de la République, une bonne indigène aux cheveux lissés et à la langue domestiquée. » Louisa Yousfi, Op.cit., pp. 56 et 110.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard, puisque Houria Bouteldja au Bandung du Nord en 2018, tel que mentionné plus haut, commençait déjà à promouvoir le fantasme d’une union de « beaufs et de barbares » afin de contrer l’hégémonie du pouvoir blanc, les uns contre le capitalisme, les autres contre le racisme, pensant réconcilier, à travers un slogan, marxistes et fanoniens. Mais ce vœu pieux, sous une forme, on peut le dire, publicitaire, parvient-il à s’incarner précisément ? Les résultats des dernières élections ne plaident pas en faveur de ce pressenti…

« Barbares, vous resterez », CQFD.

La question que des non-blancs, qui ont pu être très proches du PIR, m’ont posée plusieurs fois, et qui m’a interpellé étant donné que j’ai fréquenté de manière étroite celles et ceux qui étaient au parti : « Ne penses-tu pas que ces militants, ou que leurs ouvrages, desservent la cause qu’ils prétendent servir ? » Mieux, ou pire encore pour moi et la part d’orgueil blanc qui pouvait me rester, le corolaire a été : « Ne penses-tu pas que ces idées permettent aux blancs de déléguer leur racisme ? »

Qu’est-ce que cela veut dire : « Permettre aux blancs de déléguer leur racisme » ? Cela veut dire, se poser la question, oui : à qui s’adresse au final un livre comme Rester barbare, puisqu’on vient de voir ensemble que ce concept de barbare est construit en réaction singulière au pouvoir blanc, à la civilisation blanche. Ne s’agirait-il pas pour Louisa d’expliquer à ses lecteurs majoritairement blancs en quoi consiste cette pensée de barbare, telle qu’ils pourraient la considérer, elle et les siens. Et ce, en perpétuant cet usage que faisait Houria d’un « nous » et d’un « vous », comme une invitation à s’entendre plutôt qu'à se séparer, au cœur de la civilisation blanche, de « l’Empire », qui était peut-être plus claire pour le coup, moins « littéraire ».

Il faut à tout prix se demander, en tant que lecteur blanc : « Ces idées qui me sont adressées ne sont-elles pas en train de légitimer, en définitive, mes propres idées, préjugés, mon propre fétichisme raciste ? » Le fétichisme qui consiste en ce que nous venons de tenter d’analyser : l’autre est le « barbare », l’incivilisé, l’inhumain, et il y aurait une raison à cela qui serait tangible et justifiée, et à laquelle il serait impossible de résister ou d'appliquer une transformation « alchimique », justement : celle d'une quête de Lumière, qui fait sortir de ce qui nous détient, de nos ténèbres, de notre geôle. Y a-t-il de si nombreux non-blancs ayant franchement envie de continuer à porter le stigmate, à endosser ce rôle d’inhumain et de taguer ce slogan « soyons barbares » sur des devantures de magasins, ou sur les murs de leur cachot ? Sont-ils, on l’a vu, en mesure de le faire, quand ils se battent objectivement contre tout un système qui justement les condamne pour barbarie ? S’agit-il d’une barbarité de « retour au sources », mais lesquelles de sources exactement, ou ne faut-il pas plutôt chercher à lutter contre une déshumanisation bien plus profonde, explorer une sortie plus lumineuse de la « ruine » et de la prison intérieures ?

Si les opinions du livre de Louisa peuvent se valoir à titre subjectif, c’est-à-dire à partir de qui elle est, qui sont ses référents, et d’où elle parle, elles ne s’appliquent pas forcément à tous les résistants face à « l’Empire » qu’elle décrit - mot souvent employé pour éviter… « Blanc » justement, comme pour ne pas trop vexer les lecteurs blancs potentiels - qui n’ont pas forcément envie de répondre oui à son incitation. L’ennui de donner l’impression de parler « au nom de », reproché déjà au livre performatif d’Houria, et par ses frères et ses sœurs eux-mêmes, c’est que s’adressant particulièrement aux blancs pour leur imposer le respect, cela permet en même temps à ces-derniers, par effet pervers, d’entériner nombre de leurs préjugés et clichés racistes, du fait du fameux retournement-de-stigmate-oui-et-alors, concernant les soi-disant « barbares » inhumains choisis et décrits comme l'étant, ou le performant, ou l’incarnant. Un peu comme si ces descriptions permettaient à ces blancs de dire : « Vous voyez que ce sont bien des barbares (réactionnaires, antisémites, homophobes, sexistes, crapules...), et qu’ils se comportent comme tels ! Ils veulent « niquer la France » ! Je vais vous expliquer pourquoi, puisque quelqu’un d’aussi brillant que Louisa, le dit elle-même... »

Dans son propre opus, Houria Bouteldja, qui a « sauté la première » en portant la parole de celles et ceux qui se proclamaient Indigènes de la République et se reconnaissaient dans la notion, dévoilait son tiraillement autant politique que psychologique, entre faire partie de la société et du monde blancs, en même temps qu'être arrachée consciemment et inconsciemment à ses origines combattues, fut un temps comme toujours maintenant, par ce monde blanc. Exposition jugée impudique par certains et certaines, mais recevable. Il n’empêche que cette contradiction entre un moi-barbare-indigène et un moi-blanc, audible et pertinente, n’engage au final qu’elles, Houria, Louisa, et leurs proches peut-être, et que bien d’autres non-blancs, imaginés tels qu’elles s’imaginent elles, via des catégories historiques ou à résonance historiques mobilisées à des fins théoriques et politiques, ne se voient pas du tout ainsi dans le miroir qu’on leur tend ou qu’ils se tendent à eux-mêmes (voir l'interprétation du roman de Chester Himes dans le chapitre « Noir tue Blanche »).

Pour le dire autrement, le geste du retournement de stigmate honteux, l'« ensauvagement symbolique » (p. 78) ne va pas tant que ça de soi pour ceux et celles considérés comme Autres, mais qui refusent cette étiquette produite par le racisme lui-même, en dépit de son efficacité performative à un instant T. Car, et si ce retournement de stigmate était un piège ? La barbarité reste, sans mauvais jeu de mot, un attribut culturel voire « sous-culturel », défini principalement ici en France par le paradigme blanc, dans lequel Louisa se sent « tiraillée ». En tant que blanc anti-blanc, j'ai tendance à émettre la suggestion que les non-blancs auraient tout intérêt à s'inscrire en faux contre ce paradigme, et à rejeter désormais absolument tout stigmate les marquant du sceau d’une quelconque indignité - et la littérature le cautionnant. Cela n'engage que moi. Parce que je ne souhaite pas qu’ils rejouent le rôle de tirailleurs « barbares » au service d'alliés blancs dans leurs luttes blanches, exotisés, fétichisés, et au final perdants.

Voilà juste une humble indication, trop longue sans doute, qui n'engage que moi, blanc, par rapport à la première lecture que certains autres blancs peuvent avoir du livre, qui les conduit, me semble-t-il, un peu vite à l’encenser. Réfléchissez à ce qui vous plait dedans, à ce qui flatte vos idées reçues. Un bon livre politique envers les blancs ne doit-il pas leur être nécessairement déplaisant, insupportable, dynamiter leurs certitudes ? Demandez-vous si ça n’est pas parce que vous lisez ce que vous vouliez y lire, que la jolie « copie » de Louisa vous séduit tant. Si vous ne vous complaisez pas là dans la manière dont vous voulez voir ces hommes « rester barbares » à vos yeux.