Le 24 novembre dernier, le député européen Pascal Canfin a affirmé sur France Inter que l'accord de libéralisation du commerce UE-Nouvelle-Zélande était un « progrès pour le climat ». Données officielles à l'appui, je voudrais expliquer pourquoi c'est un mensonge et pourquoi cette approche nous conduit dans le mur.

Agrandissement : Illustration 1

Les propos de Pascal Canfin illustrent un problème majeur souvent passé sous silence : « Peut-on lutter efficacement contre le réchauffement climatique dans une mondialisation croissante des échanges de biens et services ? ». Raison pour laquelle j'ai décidé de transposer un long thread publié sur Twitter le lundi 27 novembre dans ce texte de blog. Y compris en le précisant et le documentant à chaque fois que nécessaire.

C'est avec un culot déconcertant que Pascal Canfin a affirmé devant Marion L'Hour et Ali Baddou que l'accord de libéralisation du commerce UE-Nouvelle-Zélande, et donc l'importation de dizaines de milliers de tonnes de viande, lait, fromage, beurre, pommes, kiwis etc était « un progrès pour le climat ».

Notons pour commencer que cette contradiction est si colossale qu'elle saute visiblement aux yeux d'une grande partie des auditeurs et des commentateurs et que les promoteurs de cet accord, tels la Commission européenne ou les eurodéputés Pascal Canfin, Marie-Pierre Vedrenne ou Nathalie Loiseau, qui ont voté en faveur de la ratification de l'accord, ont toute la peine du monde pour les convaincre du contraire.

Mais partons des faits et données existants, en commençant par ceux qui ont été rendus publics par la propre étude d'impact de la Commission européenne (accessible ici).

L'effet transports

L'« effet transports » est celui auquel chacun pense immédiatement quand il s'agit d'imports-exports avec un pays situé à l'autre bout de la planète, suggérant des milliers de containers supplémentaires sur les mers et dans les airs. L'étude d'impact analysant les effets de cet accord, publiée par la Commission européenne, le confirme. En éliminant l’essentiel des droits de douane existants, cet accord pourrait générer une hausse de 23 % des exportations de l'UE vers la Nouvelle-Zélande et de 30% dans l'autre sens : « les flux commerciaux supplémentaires entraîneront une augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dues au transport de marchandises » précise l'étude d'impact (p.87). Elle ajoute d'ailleurs que « cet accord UE-Nouvelle-Zélande est susceptible d'entraîner des flux commerciaux supplémentaires qui n'auraient pas eu lieu du tout au niveau mondial, ainsi qu'un certain détournement des flux commerciaux des partenaires commerciaux existants ». Sauf à espérer une décarbonation complète et extrêmement rapide de tous les modes de transports internationaux – ce que ne fait pas l'étude d'impact – l'effet transports de l'accord UE-NZ accroit donc les émissions de CO2. Rien de surprenant.

Agrandissement : Illustration 2

Un effet cocktail climaticide

Néanmoins, l'effet sur le "climat" d'un accord de libéralisation du commerce ne se limite pas à l'effet transports sur les émissions de GES. Il faudrait également regarder comment la libéralisation des échanges, et les règles qui l'accompagnent, complexifient, voire rendent impossibles, les politiques de lutte contre le réchauffement climatique et/ou de relocalisation. Ce point majeur nécessiterait de longs développements (cf. documents mentionnés en conclusion). Nous allons ici nous limiter aux effets de ces accords sur les émissions de de GES. Les économistes distinguent généralement un effet d'échelle, un effet de structure (ou de composition) et un effet technologique. Regardons en détail les données disponibles.

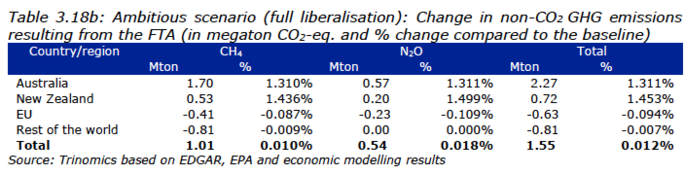

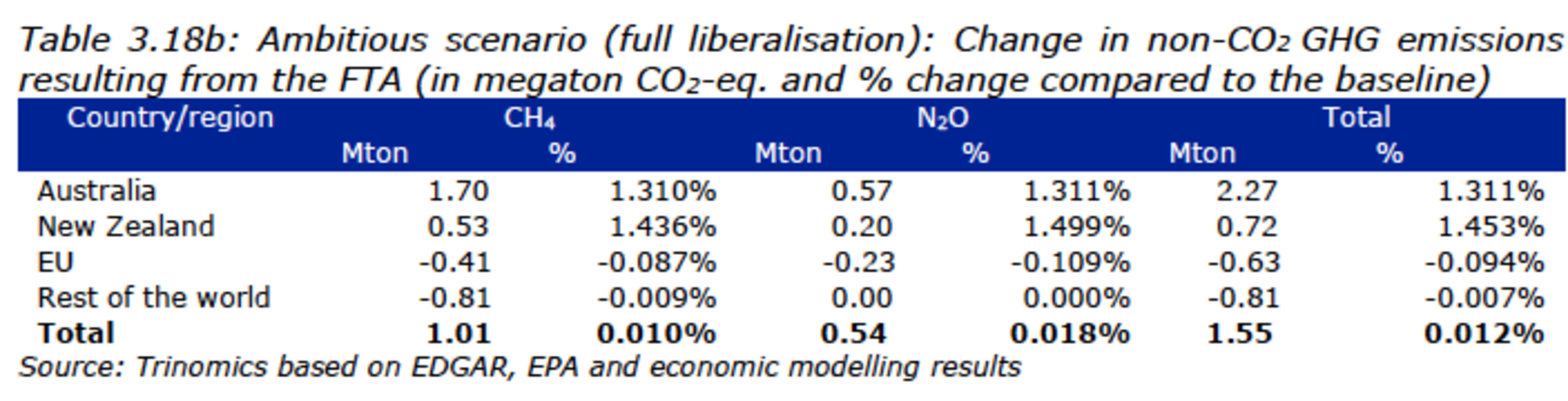

l'effet d'échelle (scale effect)

Il s'agit ici d'évaluer les émissions de GES supplémentaires qui pourraient être générées par l'augmentation globale de la production espérée avec un accord de libéralisation du commerce. Si les hypothèses de travail sont fortes et incertaines (augmentation du PIB liée à l'accord, etc), dans le cas présent, un tel effet est principalement le résultat de l'augmentation attendue de la production dans le secteur agricole néo-zélandais. Pourquoi ? Parce que le secteur agricole représente plus de 70% de la valeur ajoutée exportée par la Nouvelle-Zélande : il est le principal secteur concerné par la mise en œuvre de l'accord. Selon l'étude de la Commission, cet effet d'échelle va générer une augmentation des émissions de CH₄ et de N₂O, à la fois en Nouvelle-Zélande et en Europe : « Compte tenu de l'augmentation de l'activité économique attendue à la suite de l'accord (...) les émissions de GES devraient augmenter de manière concomitante » (p. 87 de l'étude d'impact)

Agrandissement : Illustration 3

l'effet de structure, ou de composition (structural or composition effect) :

Il s'agit ici de regarder si la modification des structures de production de chaque région générée par l'accord de libéralisation du commerce a un effet sur les émissions de GES. Dans le cas présent, il s'agit principalement d'évaluer l'effet de la substitution de production agricole néo-zélandaise à de la production agricole européenne. Là aussi, l'étude est claire : « L'intensification des activités agricoles en Nouvelle-Zélande augmente les émissions de CH₄ et de N₂O. Dans l'UE, on s'attend à une tendance inverse des émissions en raison d'une diminution de la production du secteur agricole. secteur agricole. L'augmentation globale des émissions en Nouvelle-Zélande est plus importante que la diminution globale dans l'UE. »

l'effet technologique (the technology effect) :

Il s'agit ici de rendre compte du "saut technologique" que pourrait générer l'accord, notamment via la diffusion des "meilleures" technologies : entre deux régions technologiquement proches, il est toujours attendu comme faible. Pas de surprise dans le cas présent, l'effet attendu est faible.

Quel est donc l'effet total ?

Là aussi, l'étude d'impact de la Commission européenne est très claire : « l'augmentation attendue de la production dans certains secteurs en NZ & UE » va générer « une augmentation de l'ensemble des émissions de CH4 et de N2O » (p.90). Augmentation à laquelle il faut ajouter la hausse de COP2 liée aux transports internationaux.

Agrandissement : Illustration 4

A ce stade, il faut apporter une précision : compte-tenu de la faiblesse de l'économie néo-zélandaise qui repose sur 5 millions d'habitants (90 fois moins qu'en Europe), les effets de l'accord rapportés au total des émissions de GES totales relâchées par l'UE sont bien-entendu quantitativement modestes. Mais le résultat est clair : l'accord UE-NZ va augmenter les émissions de GES. Et c'est l'étude de la Commission qui en fait une démonstration implacable.

Bien que publiques et accessibles, Pascal Canfin n'a pas évoqué ces données devant Marion L'Hour et Ali Baddou. De deux choses l'une :

➡️ soit il ne les connaissait pas et alors c'est une faute politique que d'avoir voté POUR cet accord sans s'être informé de l'étude d'impact fournie par la Commission européenne elle-même ;

➡️ soit il les connaissait, et alors il a menti par omission

Ne pouvant imaginer que Pascal Canfin intervienne publiquement sur un sujet sans en connaître le détail, et ne l'ayant pas entendu depuis préciser son propos, j'opte, jusqu'à preuve du contraire, pour la seconde hypothèse.

[Ajout par rapport au thread] En 2023, un principe simple devrait s’appliquer aux politiques publiques : celles qui augmentent les émissions de GES sans organiser la bifurcation écologique devraient être écartées. En 2023, malheureusement, Emmanuel Macron, la Commission européenne et les eurodéputés Renaissance (ainsi qu'une majorité du Parlement européen) ont refusé d'appliquer ce principe élémentaire et ont ratifié un accord qui augmente les émissions de GES. Cela contrevient également au principe « Do no significant harm » (« ne pas causer de de dommage significatif » en français) qui devait être au cœur de la mise en œuvre du GreenDeal européen].

Comment Pascal Canfin se justifie-t-il ?

L'argument mobilisé par tous les promoteurs de l'accord UE-Nouvelle-Zélande lorsqu'ils sont interrogés sur son impact climatique est le suivant : puisque cet accord fait de l'Accord de Paris sur le climat une « clause essentielle » de son chapitre sur le développement durable, il serait devenu climato-compatible. Cette mention est-elle un progrès ? Oui. Est-ce que cela change la donne ? Non

C'est un progrès qui en dit plus sur l'insoutenabilité des accords passés (Vietnam, Corée, Japon etc), en cours de négociation (Mercosur, Cambodge, Philippines, Indonésie, Inde, etc) ou en cours de finalisation (Chili, Mexique) pour lesquels ce n'est pas le cas, que sur la prétendue exemplarité de celui-ci. Pourquoi ? Parce que seule une violation grave et assez improbable de l'Accord de Paris, tel qu'un retrait unilatéral, pourrait justifier la suspension de cet accord de commerce.

En aucun cas, cet accord ne prévoit de conditionner l'augmentation des flux commerciaux qu'il va générer à la réduction des émissions de GES. Si l'UE et la Nouvelle-Zélande exportent des produits qui augmentent les émissions de GES ou, plus largement, s'ils n'atteignent pas les objectifs de réduction d'émissions de GES qu'ils se sont eux-mêmes assignés dans le cadre de l'accord de Paris, alors l'accord de commerce ne sera pas pour autant suspendu ou les flux commerciaux réduits. Faire de l'Accord de Paris une « clause essentielle » du chapitre sur le développement durable de l'accord de libre-échange ne signifie aucunement qu'UE & NZ seront sanctionnés si leurs objectifs de réduction d'émission de GES ne sont pas atteints. Ceux-ci n'ont pas de caractère contraignant : ni dans l'Accord de Paris, ni dans cet accord de commerce. Pascal Canfin le sait parfaitement.

Par ailleurs, Pascal Canfin et les promoteurs de cet accord parlent beaucoup de l'Accord de Paris, mais les éventuelles violations des engagements pris par l'UE et la Nouvelle-Zélande sur la biodiversité, la fin des subventions aux énergies fossiles, la lutte contre la déforestation et la surpêche, l'égalité des sexes, etc ne pourront pas être l’objet de sanctions.

Cette mention de l'Accord de Paris dans cet accord de libéralisation du commerce, c'est un peu comme si vous aviez pris l'engagement au moment de votre examen du permis de conduire de ne jamais faire de grosses accélération avec un SUV polluant. Résultat : vous perdrez votre permis si vous ne respectez pas le code de la route. Pas si vous polluez.

Conclusions

dans cet extrait, Pascal Canfin prétend "changer les règles du commerce mondial" avec cet accord UE-NZ : c'est un double mensonge. Celles-ci n'ont pas été modifiées par cet accord alors que bien souvent elles découragent, renchérissent, complexifient ou rendent impossibles des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. De plus les règles qui vont prévaloir dans les échanges UE-NZ ne sont pas substantiellement modifiées : tant que les échanges commerciaux actuels et futurs ne seront pas conditionnés à une baisse des émissions de GES, tant que les politiques de lutte contre le réchauffement climatique ne seront pas sanctuarisées y compris si elles ne respectent pas les règles du commerce mondial, alors nous serons toujours dans cette situation où les règles du commerce mondial prévalent devant l'urgence climatique.

Si l'on suivait Pascal Canfin, il serait alors possible de justifier toutes les décisions politiques conduisant à augmenter les émissions de GES, à condition qu'on indique quelque part, dans une note ou un chapitre sur le développement durable, que l'accord de Paris est « essentiel » ;

En 2023, les décisions et propositions politiques conduisant à augmenter les émissions de GES sans organisation la bifurcation écologique et sociale devraient être écartées. Au nom de la cohérence, au nom du principe « do no significant harm ».

Pour aller plus loin, vous pouvez lire :

- une note, rédigée à l'occasion du CETA, l'accord UE-Canada, qui transcrit les enjeux commerce-climat (historique, institutions et parefeu infranchissable, effet des règles existantes) est à lire ici en .pdf

- une tribune dans Le Monde en novembre 2022, « Depuis trente ans, le droit international du commerce et de l’investissement l’emporte sur le droit de l’environnement »

- un article dans Basta qui explique que l'Accord de Paris ne couvre pas les émissions de GES liées au commerce international : Accord à la COP21 : même sur une planète morte, le commerce international devra se poursuivre sans entraves

- un chapitre de livre collectif (juin 2020) sur la façon dont les règles du commerce international bloquent les politiques de relocalisation écologique et sociale : De la mondialisation à la relocalisation écologique et solidaire

Comme écrit dans mon thread, je suis bien évidemment disponible pour un débat sur le fond, données à l'appui, avec Pascal Canfin, pour éclairer le débat public. Ce serait un progrès qu'il accepte, même si je ne me fais guère d'illusion.

Plus polémique : le prochain accord de commerce et d'investissement qui va arriver sur la table des députés européens est l'accord UE-Chili, qui n'est pas aligné sur le standard UE-Nouvelle-Zélande, cet accord si "exemplaire". Pensez-vous que Pascal Canfin le soutiendra ? C'est fort probable. (vous pouvez voter ici)

Maxime Combes, économiste et auteur de Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition (Seuil, 2015) et co-auteur de « Un pognon de dingue mais pour qui ? L’argent magique de la pandémie » (Seuil, 2022).

Vous pouvez me retrouver ici sur Twitter, ici sur Facebook, ici sur Instagram ici sur Linkedin ici sur Mastodon, ici sur Bluesky, ici sur Telegram