Lorsque, en 1776, Adam Smith invoqua l’intervention quasi surnaturelle d’une « main invisible » pour expliquer un processus d’auto-optimisation de l’économie, il ne connaissait ni Carnot, ni Boltzmann, ni Prigogine, qui aurait pu lui souffler que cette mystérieuse « main invisible » résidait en fait dans les lois de la thermodynamique. Quant à Marx, qui s’honorait d’affirmer une analyse scientifique de l’histoire, il parait plausible qu’il aurait pu admettre que le principe de la production maximale d’entropie dans les structures dissipatives était plus fort que la lutte des classes pour déterminer quel est le mode de production qui prévaut dans une société.

L’énergie est au cœur des problèmes de nos sociétés. Sans l’énergie, qui nous vient presque exclusivement du soleil, l’Humanité n’existerait pas. Dès lors peut-on dissocier l’histoire des sociétés humaines de l’histoire de l’énergie que nous consommons ? Les lignes qui suivent adoptent le point de vue basique d’un comptable thermicien qui serait chargé de faire un bilan énergétique de l’histoire humaine.

Du point de vue de ses rapports à l’énergie on peut distinguer 4 périodes dans l’histoire de l’humanité. Elles sont de longueurs très inégales, deux appartiennent au passé, l’une est actuelle et la quatrième est une projection dans le futur. Les chasseurs-cueilleurs ont représenté le mode d’existence des espèces homo pendant environ deux millions d’années, jusqu’à la révolution néolithique. De la révolution néolithique à la révolution industrielle, sur une centaine de siècles, la période agricole avec ses régimes féodaux, a été le mode dominant. Puis, pendant moins d’un millénaire, le capitalisme aura été le moteur et le grand profiteur de la croissance. Enfin dans l’inéluctable période de la post-croissance l’humanité devra trouver un équilibre entre la maximisation du flux énergétique, imposé par la thermodynamique, et les impératifs écologiques, conditions de sa survie.

Le système Humanité est une structure dissipative

Nous prenons l’Humanité dans son ensemble comme une entité physique contenue dans une boîte. Si cette boîte était isolée dans l’espace, sans interaction avec l’extérieur, le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que son contenu évoluerait vers un état d’équilibre, tout logiquement l’état le plus probable. Un état décrit par une myriade de paysages sans aspérités et indiscernables. Un état d’entropie maximum selon la thermodynamique.

Un état où il ne se passerait plus rien.

Ce qui n’est visiblement pas le cas des sociétés humaines !

En réalité la boîte Humanité n’est pas isolée, elle reçoit continuellement de l’énergie solaire, via la photosynthèse, par l’intermédiaire de la nourriture que nous absorbons. Elle n’évolue pas vers un état d’équilibre. C’est un système thermodynamique hors d’équilibre. Elle constitue un système ouvert, dont nous résumons les propriétés en quelques lignes (pour un développement plus détaillé voir Thermodynamique de l’Evolution par François Roddier, Editions Paroles).

Dans un système ouvert, traversé par un flux d’énergie, et donc hors d’équilibre, des structures en mouvement apparaissent, nommées structures dissipatives par Prigogine. En s’adaptant à l’environnement, elles réalisent des configurations mobiles révélant un certain ordre, et donc attestant d’une diminution locale de l’entropie. Mais le second principe tient à avoir le dernier mot et, globalement, l’entropie totale ne peut que croître. Les structures dissipatives s’auto-organisent de façon à maximiser le taux global de production d’entropie, et donc à maximiser le flux d’énergie qui les traverse. Ce phénomène a été considéré par certains auteurs comme un troisième principe de la thermodynamique. Les cyclones sont un exemple de structures dissipatives. Ils sont générés par le gradient de température entre l’atmosphère et l’océan. Les êtres vivants sont aussi des structures dissipatives, et l’Humanité toute entière peut être considérée comme une structure dissipative. Des structures dissipatives qui, soulignons-le encore, sont totalement dépendantes du flux d’énergie qui les traverse. Notre approche des sociétés humaines, ce que j’inclus dans la « boite Humanité », sera centrée sur les réponses à trois questions :

- Combien ? c’est-à-dire quelle est la quantité d’énergie qui a traversé l’Humanité au cours des âges ?

- Comment cette énergie a-t-elle été répartie entre les différentes couches sociales ?

- Comment le flux d’énergie traversant la société a-t-il été maximisé ?

Nous aurons à distinguer plusieurs types d’énergie.

- D’abord ce qu’on peut nommer l’énergie humaine de base, soit l’énergie nécessaire pour maintenir un individu humain en vie, c’est-à-dire satisfaire aux besoins du métabolisme. En tant que machine thermique le corps humain doit être maintenu à 37 °C. L’énergie lui est apportée par la nourriture, qui est un condensé d’énergie solaire via la photosynthèse. Cette énergie est de l’ordre 100 W , soit environ 8 MJ (ou 2000 kCal) par jour, mais elle peut varier dans de très fortes proportions, selon les individus, les pays et les classes sociales. Elle est utilisée pour assurer le fonctionnement des processus biologiques complexes impliqués dans le métabolisme, puis elle est évacuée sous forme dégradée par rayonnement thermique, émission de CO2 et rejet d’excréments. Au cours des âges l’énergie humaine de base est restée relativement constante. Par contre, entre la révolution néolithique et aujourd’hui, la population humaine , a été multipliée par 1000, et donc aussi l’énergie humaine totale entrant dans la boite Humanité.

- Une partie de l’énergie humaine de base ( environ 20 % ) peut être utilisée pour un travail physique : transporter des pierres, courir après une proie, creuser un canal, … Nous la nommerons énergie humaine utile. Elle a été la seule énergie motrice dont disposait l’Humanité pendant la très grande majorité de son histoire.

- Depuis quelques milliers d’années les hommes ont commencé à exploiter d’autres sources d’énergie que nous désignerons par énergies extra-humaines. Faisant appel d’abord au travail des animaux ( bœufs, chevaux, éléphants…), puis à l’énergie du vent avec les moulins à vent et les bateaux à voile, à l’énergie hydraulique avec les moulins à eau, au bois pour le chauffage…Remarquons que toutes ces énergies sont issues du rayonnement solaire. Puis les énergies extra-humaines ont explosé avec l’apparition des énergies fossiles, lesquelles sont aussi d’origine solaire, mais après une accumulation pendant des dizaines de millions d’années dans les entrailles de la terre. Seules l’énergie nucléaire, et aussi à titre anecdotique l’énergie des marées et la géothermie, ne sont pas d’origine solaire.

Les chasseurs-cueilleurs

En pratiquant la cueillette, la chasse et la pèche, les chasseurs-cueilleurs captaient directement dans leur environnement leurs besoins en nourriture. Ils s’apparentaient ainsi aux autres animaux de la planète. Ils s’en distinguaient cependant par le fait que l’on peut, au cour des âges, remarquer une progression dans leurs pratiques. Si l’énergie humaine de base est restée à peu près la même, le temps nécessaire pour collecter cette énergie a constamment diminué, témoignant d’une efficacité croissante dans la captation d’énergie. Ce que l’on pourrait déjà qualifier de « gain de productivité ». L’histoire de l’Humanité est en effet un long parcours pour l’optimisation du flux d’énergie qui la traverse.

Lorsque les hommes ne se nourrissaient que de racines et de fruits la plus grande partie de leur journée était consacrée à la recherche de nourriture. Le recours à une alimentation carnée, plus énergétique, a permis de diminuer le temps consacré à la recherche de nourriture ; puis la maîtrise du feu et la cuisson des aliments ont été des éléments décisifs dans l’apport d’énergie. La quantité d’énergie captée par humain restait en gros la même : l’énergie humaine de base, mais l’amélioration des performances énergétiques a permis d’une part une extension des communautés de chasseurs-cueilleurs, et d’autre part une réduction sensible du temps nécessaire à la captation de cette énergie.

Il a été estimé que les chasseurs–cueilleurs, à la veille de la révolution néolithique, avaient à « travailler » moins de 20 heures par semaine pour assurer leur subsistance, ce qui leur laissait du « temps libre » pour palabrer, s’adonner à des rites, éventuellement à des activités artistiques comme en témoigne la grotte Chauvet. Avec les chasseurs-cueilleurs la notion de propriété n’existe pas. Les plantes, les arbres, les animaux appartiennent à tout le monde, ou à personne. On ne peut imaginer un circuit du producteur au consommateur plus court et plus direct, ni une répartition plus égalitaire des richesses (richesses très limitées, il est vrai). C’est la période que Marx qualifie de communisme primitif. .

La période agricole

La révolution néolithique s’est probablement imposée parce que la cueillette et la chasse n’étaient plus suffisantes pour faire face à l’accroissement de population. De la révolution néolithique à la révolution industrielle, soit pendant une centaine de siècles, l’essentiel de la richesse produite par l’homme était extraite de la terre. L’Humanité était très majoritairement composée de paysans qui travaillaient la terre pour nourrir l’ensemble des humains. Notons qu’à la fin du 18ème siècle les 2/3 de la population française travaillaient encore dans l’agriculture. Plutôt que de prélever l’énergie nourricière directement sur la nature sauvage celle-ci était obtenue à partir d’espèces végétales sélectionnées pour leur bon apport énergétique, ce qui a apporté un important gain de productivité. Une mutation des pratiques que l’on peut interpréter en termes de maximisation du flux d’énergie. La population a été multipliée par 100, et donc aussi l’énergie du système Humanité et son impact sur le planète. Le changement d’origine de la nourriture ne devait pas impliquer une augmentation de l’énergie captée pour chaque humain, celle-ci demeurant l’énergie humaine de base. Mais la même énergie pouvait être obtenue à partir d’un territoire beaucoup plus restreint, une condition nécessaire pour subvenir aux besoins d’une population en forte croissance.

Au cours de cette centaine de siècles de la période agricole une certaine quantité d’énergie extra-humaine a été ajoutée à l’énergie humaine utile : travail des animaux, moulins à vent et à eau, bateaux à voile, …Il est difficile d’en évaluer l’apport réel au système Humanité. Peut-être peut-on estimer qu’à la veille de la révolution industrielle l’apport des énergies extra humaines devait être du même ordre que l’énergie humaine utile. Pendant la majorité de la période agricole l’énergie humaine utile a été l’essentiel de l’énergie mécanique dont disposait l’Humanité. C’est par la force musculaire des humains que les Pyramides, la muraille de Chine, les arènes romaines et Notre Dame de Paris ont été construites.

L’augmentation du rendement du travail agricole a permis de diminuer encore le temps nécessaire à l’obtention de l’énergie humaine de base. Dès lors pouvait se poser le problème de l’utilisation du gain de temps ainsi obtenu. Les chasseurs-cueilleurs l’avaient réparti à peu près équitablement en « temps libre » entre tous les humains. Après la révolution néolithique le choix fut tout autre. Plutôt que d’accorder un supplément de temps libre à chacun, le gain de temps a été utilisé pour soustraire une partie de la population aux tâches agricoles et l’affecter à d’autres fonctions. Ainsi ont pu apparaître les chamanes, les guerriers, les artisans, les marchands, les enseignants …

Avec l’émergence de l’élevage et de l’agriculture les humains ont révolutionné leur rapport à la nature. Avant de consommer, c’est-à-dire de capter l’énergie indispensable à la vie, il a fallu toute une préparation : défricher, retourner la terre, semer, récolter, stocker. La consommation suppose tout un travail préliminaire et elle est différée dans le temps.

Le travail préalable à la consommation est créateur d’ordre, donc de néguentropie (un champ cultivé est plus ordonné qu’un terrain en friche). Par contre la consommation est une production d’entropie (consommer c’est transformer un produit en déchet, immédiat ou futur). Dans le cas des chasseurs – cueilleurs productions de néguentropie et d’entropie se suivent immédiatement et se compensent. Avec les agriculteurs – éleveurs ces actions sont disjointes dans le temps et dans l’espace. Pour une petite exploitation familiale on peut concevoir une production agricole juste suffisante pour la famille, alors néguentropie et entropie se compenseront, bien qu’étant différées dans le temps. Mais, en particulier pour faire face aux mauvaises récoltes, il apparaît vite nécessaire de faire des stocks. Les stocks sont des excédents de néguentropie. Ils représentent de la richesse accumulée, mais pas encore consommée. Ils sont à la base d’un bouleversement radical des rapports de l’homme à la nature et des hommes entre eux. Les excédents agricoles sont le prélude à la plus value qui apparaîtra dans les sociétés industrielles. Selon la manière avec laquelle ils seront gérés on aura affaire à des sociétés féodales, capitalistes ou, éventuellement, socialistes.

Dans les sociétés féodales, qui ont prévalu pendant toute la période agricole, un seul homme, le souverain, le seigneur, éventuellement un clan ou une caste (par exemple la noblesse), possède les territoires. Ce type de système a revêtu des formes très diverses, des civilisations esclavagistes, aux empires chinois et aztèques, en passant par les royaumes et féodalités médiévales. Les travailleurs de la terre, serfs, esclaves ou métayers, sont les sujets du souverain, qui fait main basse sur les produits de la terre. La confiscation de la richesse produite se fait par divers procédés, allant du servage à la corvée et toute une gamme d’impôts. Les excédents – les richesses obtenues à partir des stocks - sont affectés à la construction de palais, de temples, à l’entretien d’une armée. Le souverain possède tout de droit divin. Il n’est pas soumis à la concurrence économique. S’il veut accroître son fief ou son empire, il le fera par la conquête de nouveaux territoires. C’était un système vertical avec un circuit de l’énergie simple et direct : captée dans la terre par les cultivateurs, puis accaparée par le souverain et utilisée selon son bon plaisir pour ses objectifs personnels.

On peut se demander comment ces systèmes permettaient de maximiser le flux d’énergie traversant la société. Il s’agissait de structures totalitaires tirant profit d’une exploitation maximale des travailleurs de la terre. La contrainte était d’abord physique, exercée par la force militaire. Elle était aussi culturelle et spirituelle, les souverains étant décrétés de droit divin. Ce système a prévalu, avec toute une gamme de variantes, depuis la révolution néolithique, 10 000 ans avant notre ère, jusqu’à, il y a seulement quelques siècles, la fin des empires de droit divin et l’apparition du capitalisme.

Les raisons de la fin des systèmes féodaux sont multifactorielles. Une cause majeure réside cependant dans le fait que, au cours des siècles, d’autres formes de richesses avaient émergées en dehors du contrôle des souverains. Ces richesses, donc de l’énergie, avaient été accumulées par les marchands, les banquiers, les usuriers, les armateurs…À partir du 16 ème siècle, avec en particulier la colonisation et le pillage des Amériques, le commerce et le travail des esclaves, et aussi les débuts de l’industrialisation, les richesses atteignirent des volumes considérables, tout en empruntant de nouveaux circuits. Puis avec la révolution industrielle et l’apport des énergies fossiles l’ajout d’énergie dans le système Humanité a véritablement explosé. Si avant la révolution industrielle l’énergie dans le système Humanité par humain n’était guère supérieure à l’énergie humaine de base, elle est aujourd’hui environ 30 fois plus élevée. Dès lors les circuits féodaux de répartition de l’énergie étaient dépassés. La maximisation des flux d’énergie devait se réinventer. Ajoutons qu’avec le développement de la pensée scientifique, la philosophie des Lumières et la montée des revendications révolutionnaires les esprits étaient prêts pour un changement du modèle économique.

Le capitalisme

On peut voir l’avènement du capitalisme comme une transition de phase.

Il y a une analogie avec les phénomènes qui se produisent lorsque l’on met une casserole d’eau sur une plaque chauffante. Le fond de la casserole commence à chauffer alors que la surface de l’eau reste à température ambiante. Le gradient de températures induit un transfert de chaleur du fond de la casserole vers le haut. Dans un premier temps la chaleur ce transmet de proche en proche par conduction thermique. Puis, lorsque le gradient de température dépasse un certain seuil, un nouveau régime apparait, dit de convection. Les molécules d’eaux sont entraînées dans un mouvement d’ensemble, révélant la formation d’une structure dissipative. Les molécules chaudes du fond de la casserole sont dirigées vers la surface, ce qui est un mécanisme beaucoup plus efficace pour transférer la chaleur. [En régime de conduction le transfert de chaleur est proportionnel au gradient de température, en régime de convection il est proportionnel au carré du gradient].

Au-dessus d’un certain seuil de captation de richesse, donc d’énergie, le mode de gestion féodal était devenu obsolète. Un nouveau système plus efficace pour maximiser la dissipation d’énergie devait s’imposer. En termes marxistes on dirait qu’au-delà d’un certain niveau des forces productives on doit s’attendre à un changement du mode de production. Mais le moteur du changement est-il la lutte des classes, ou la nécessité physique pour les sociétés, en tant que structures dissipatives, de maximiser la dissipation d’énergie ? Dans mon billet précédent j’ai abordé la question de la robustesse du capitalisme. Il s’avère que le capitalisme est le mode d’organisation économique quasi universel aujourd’hui, en ce début du 21 ème siècle. Il est le régime économique dominant dans 196 des 198 états de la planète. Force est de constater qu’un système fondé sur la recherche du profit maximum et la libre concurrence est le plus apte à générer de l’activité et de la croissance. La loi du profit maximum, qui est consubstantielle du capitalisme, est en parfaite adéquation avec la loi de dissipation maximum de l’énergie. Il apparait que cette loi de dissipation maximum de l’énergie, qui privilégie et renforce le capitalisme, l’emporte sur la lutte des classes qui devait l’abolir.

Dans les sociétés féodales l’énergie emprunte un circuit court. Captée par les travailleurs de la terre l’énergie est accaparée par le souverain qui en dispose à sa guise.

Dans une société capitaliste le schéma de circulation de l’énergie est beaucoup plus complexe. En amont il y a bien sûr le travail des paysans et des ouvriers qui, à partir de la terre ou de matières premières, font apparaître des produits, nourriture ou objets, qui permettent aux hommes de se nourrir, de se loger, de s’habiller, de se divertir… Ces fruits du travail peuvent être échangés. Pour cela ils ont un équivalent en monnaie, ce qui permet de simplifier et de multiplier les échanges. Par les échanges l’énergie échappe à la voie à sens unique des régimes féodaux et emprunte des chemins transversaux. Ce qui brasse et stimule les activités, donc la dissipation d’énergie. C’est l’équivalent du régime de convection pour l’eau dans la casserole sur la plaque chauffante.

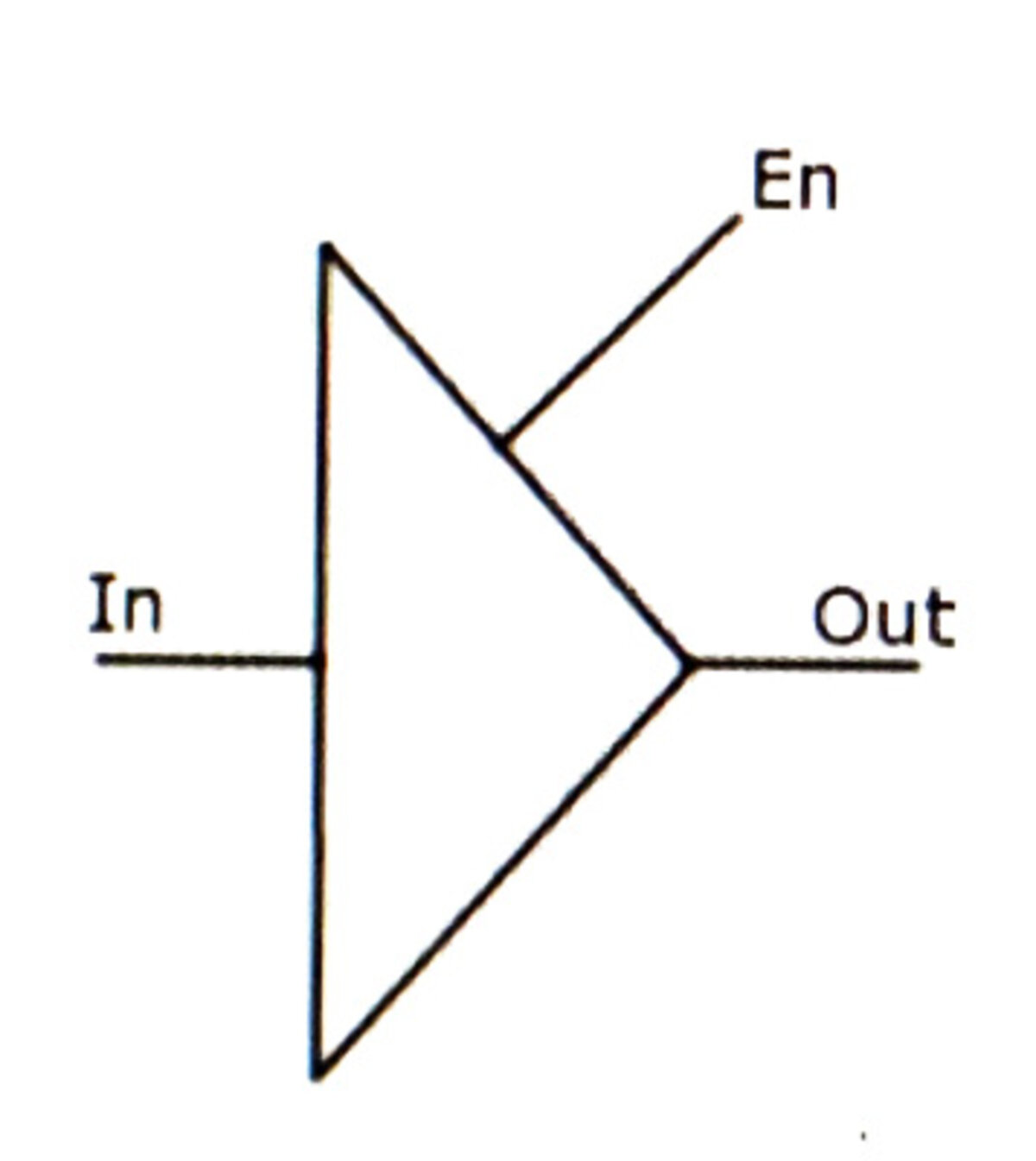

Dans ce processus le rôle de l’argent est essentiel. L’argent représente des biens potentiels. L’argent est un pouvoir d’achat. L’argent est un pouvoir de consommer, donc d’augmenter l’entropie. C’est aussi un pouvoir de faire travailler autrui, donc d’augmenter localement la néguentropie. L’argent, en système capitaliste, est auto-amplificateur. Ce que résume la formule suivante :

A → M→ A’

L’argent A permet d’acquérir la marchandise M, laquelle permet d’accéder à une quantité d’argent supérieure A’ ( A’ > A ). La question se pose de comprendre comment A, qui représente une certaine énergie, peut donner une énergie supérieure contenue dans A’ ?

Cette formule rappelle le schéma d’un amplificateur électronique, qui permet d’accroitre l’intensité d’un signal.

L’amplification est possible car l’appareil est relié à une source d’énergie électrique. De même M ne doit pas être un simple produit inerte. L’élément M est une marchandise car il a une valeur marchande. Mais le gain ∆ = A’ – A > 0 , en d’autres termes la plus-value, implique que M apporte de l’énergie. En réalité M est un ensemble complexe. En premier lieu M contient la force de travail des travailleurs concernés (en gros leur énergie humaine utile). Il faut également inclure l’énergie consommée par les machines utilisées, ainsi que les matières premières et les ressources naturelles engagées dans le processus. Il faut ajouter tout le savoir-faire - c’est-à-dire de l’information - accumulé depuis des générations, sans lequel la réalisation de M ne serait pas possible. Ce que l’on peut traduire par le schéma suivant :

(force de travail, énergie des machines, ressources naturelles, savoir-faire)

⇓

A → M → A’

Dans l’amplificateur électronique les électrons porteurs du signal de sortie ne viennent pas du signal d’entrée mais de l’alimentation, c’est-à-dire de la source d’énergie électrique. Le rôle du signal d’entrée est de piloter cette énergie de manière à reproduire sa propre forme, en plus grand. Le signal d’entrée est essentiellement une information. De même dans le processus de création de plus-value l’énergie dans A’ ne vient pas de A mais de M. L’argent A apparait comme le catalyseur d’un processus qui produira A’, donc de la plus-value. L’argent A, c’est-à-dire le capital, est ce qui permet de puiser dans M, c’est-à-dire en fin de compte de ponctionner force de travail et ressources naturelles pour en faire une valeur marchande.

À partir de A’ on peut poursuivre le processus :

A’ —> M’ —> A’’ , puis A’’→ M’’→ A’’’, etc

A’ apparaît à son tour comme le déclencheur d’un nouveau cycle de création de plus-value.

Ainsi s’amorce un processus de croissance infinie, ou tout au moins tant que les différentes quantités entrant dans M peuvent être alimentées. Les circuits parcourus par l’énergie deviennent extrêmement complexes et enchevêtrés.

La clé du processus réside dans les critères retenus par les possesseurs de A pour contrôler la création de richesses à partir des éléments constitutifs de M. On peut définir le capitalisme par le fait que le critère retenu est l’obtention du profit maximum : ∆ à ∆max . C’est justement le critère qui correspond au maximum de dissipation d’énergie ; ce qui rend le capitalisme aussi robuste. Mais c’est un critère d’abandon de la souveraineté humaine. Le capitalisme c’est le moment où le système s’emballe. Il prend son autonomie par rapport à l’homme. Il devient un système indépendant avec ses propres lois. La loi du marché n’est plus une loi humaine. L’homme a perdu le contrôle. L’évocation par Adam Smith de « la main invisible » qui régulerait les marchés est bien l’aveu que le système a échappé au contrôle humain ! L’Economie échappe au Politique. L’Economie contrôle le Politique. La loi du marché est la loi suprême comme le démontre magistralement le film de Stéphane Brizé « Un autre monde ». L’homme s’adapte aux lois de l’économie capitaliste. Il est façonné en homo-œconomicus et s’enfonce dans l’individualisme.

On pourrait envisager d’associer les éléments créateurs de richesse autrement que selon le critère du profit maximum. Par exemple dans une économie sociale et solidaire on pourrait choisir le bonheur humain, le plein emploi ou l’écologie. Mais, dans une économie mondialisée où les sociétés sont soumises aux lois de la sélection naturelle, celui qui adopterait des critères différents de la loi du profit maximum serait dans le rôle du pot de terre en face du pot de fer capitaliste. Ainsi s’écroula l’Union Soviétique !

Le capitalisme est fondé sur la recherche du profit maximum, lequel pour durer réclame d’entretenir une croissance sans limites. Mais une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Comme l’a dit l’économiste Kenneth E. Boulding « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ».

Vers la fin de la croissance

La croissance économique a atteint un niveau tel que l’homme est devenu un agent de changements de la terre plus efficace que les forces géophysiques, ce que l’on désigne par l’anthropocène. Les effets délétères de ces changements sont de plus en plus flagrants (dérèglement climatique, chute de la biodiversité, dégradation des sols, pollution généralisée, …) et préfigurent un devenir apocalyptique. Dès 1977 la CFDT alertait sur les dégâts du progrès. Aujourd’hui la prédation planétaire a atteint une ampleur irréversible.

Le 29 juillet 2021 l’humanité avait consommé l’ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an. Pour la France c’était le 7 mai, ce qui veut dire qu’il faudrait 4 planètes pour satisfaire notre consommation durablement. Sur une terre où notamment une augmentation de température de + 2°C par rapport à la période pré–industrielle sera largement dépassée, l’effondrement prévu par les collapsologues est un scénario probable, sans que l’on puisse spécifier sa forme et son ampleur.

Il est impossible de dater précisément la fin de ce qu’on a appelé la civilisation thermo-industrielle. Des innovations technologiques pourront retarder ce moment, mais pas indéfiniment. Des crises majeures peuvent l’accélérer. Quoiqu’il en soit, et compte tenu de l’accélération de l’histoire, il semble peu probable que cette forme d’organisation des sociétés humaines dépasse le 22 ème siècle.

C’est pourquoi des voix s’élèvent pour sortir de la croissance. Une littérature « d’objecteurs de croissance » explose. Des mondes post-croissance sont imaginés avec optimisme, des mondes « d’abondance frugale » (oxymore aussi notoire que « croissance verte » ! )

(Sortir de la Croissance, mode d’emploi, Eloi Laurent, les liens qui libèrent), de convivialité et d’entraide(Pablo Sévigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible, Seuil) et de low-tech (l’Age des low-tech. Philippe Bihouix, Seuil ). Le monde post-croissance n’émergera pas sans décroissance préalable de manière à rétablir un équilibre entre consommation et possibilité régénérative de la planète.

La décroissance est présentée non seulement comme une nécessité pour la survie de l’espèce, mais comme un modèle de société (Serge Latouche, La Décroissance, Que sais-je ? ). Mais la décroissance peut-elle servir d’emblème pour un nouveau modèle de société ? De même que la croissance ne peut pas être illimitée, la décroissance ne peut être que limitée. Les activités humaines ne peuvent pas décroître indéfiniment. La décroissance ne peut être qu’un régime de transition vers un état d’équilibre frugal.

Une décroissance choisie et contrôlée est-elle possible ?

Remarquons d’abord qu’il n’y a pas d’exemple dans l’histoire d’une société qui ait pratiqué la décroissance économique volontairement. Les différents épisodes de décroissance ont été observés après des guerres, des crises économiques, des catastrophes naturelles ou des pandémies. Un régime de décroissance choisie et contrôlée suppose que la loi du marché ait été supplantée par un impératif supérieur.

Les hommes ont toujours été soumis à des injonctions sociales. A l’époque agricole-féodale ils étaient dominés par la soumission au souverain et la peur de Dieu. Sous le capitalisme les individus sont réduits à l’état d’homo-œconomicus avec la consigne de consommer un max, résumée par le slogan sarkosyste « travaillez plus pour gagner plus », que l’on peut traduire par produisez le maximum d’entropie. Le nouvel impératif susceptible d’orienter nos activités dans une société post-consumériste ne pourra être que la survie de l’humanité.

Une consigne de décroissance serait-elle en accord avec la loi de production maximale d’entropie ? On peut répondre à cette question par : NON à court terme et OUI à long terme. En effet, à court terme la décroissance va à l’encontre de la production maximale d’entropie. Mais sans décroissance les sociétés sont condamnées à l’effondrement, et donc à cesser toute production d’entropie. La décroissance permettra de maintenir une production d’entropie, réduite certes, mais non nulle.

Que deviendra le capitalisme sans la croissance ?

Capitalisme et croissance se renforcent mutuellement et apparaissent comme les deux pôles d’une relation symbiotique. Cependant le lien entre les deux peut présenter des distorsions manifestes. Ainsi le taux de croissance dans les pays occidentaux diminue depuis déjà une trentaine d’années. Le capitalisme a connu une crise sérieuse en 2008 et un ralentissement significatif pendant l’épisode COVID, mais s’en est remis et continue sa route. Le recours massif à la dette a été un moyen de palier l’apathie de la croissance. Dans la relation A —> M —> A’ la dette permet d’alimenter A en anticipant une plus-value future. C’est un procédé qui a fait ses preuves et permis au capitalisme de se maintenir.

Il se trouve cependant que la dette, privée et publique, ne cesse de croître. Plus faible est la croissance, plus il faut emprunter pour compenser, mais aussi plus faibles seront les plus-values, donc les possibilités de rembourser. Combien de temps cela peut-il tenir ?

Pour Eloi Laurent le capitalisme n’a pas nécessairement besoin de croissance. Son affirmation repose sur l’exemple (peu convaincant ) du Japon et le fait que ce pays se porte relativement bien alors que sa croissance est très faible ( 1 % ). On peut objecter que cette croissance faible (mais guère plus faible que la nôtre) est compensée par une dette colossale de 250 % du PIB, ce qui corrobore mon affirmation selon laquelle dans la relation A —> M —> A’ la dette permet d’alimenter A en l’absence de croissance en anticipant une plus-value future. Comment le Japon peut-il tenir avec une telle dette ? C’est un fait étonnant qui devrait nous rassurer car nous n’en sommes qu’à la moitié !

L’argent de la dette est une sorte de leurre qui permet à la machine économique de continuer à tourner, même sans le moteur du profit. L’artifice de la dette permet d’entretenir l’activité économique et donc la production d’entropie. Mais jusqu’où ?

Comment peut-on interpréter le rôle de la dette dans une approche de thermodynamique ? La question reste ouverte.

Le monde d’après ?

La prospective en général est un exercice périlleux. Dans le cas des systèmes ouverts qui évoluent vers des états de complexité croissante les prédictions deviennent totalement incertaines. Nous nous limiterons à noter quelques points.

L’acquisition d’une énorme masse d’informations mondialisées pourrait être un facteur d’homogénéisation des sociétés. Mais ça n’est pas le cas. Comme je l’ai développé dans un précédent billet, une fracture cognitive s’est opérée. Une partie conséquente des humains, ceux notamment que l’on voyait dans les manifs antivax, est entrée dans l’ère de la post-vérité et des thèses complotistes. Tout se passe comme si, dans son chemin vers toujours plus de connaissance et de rationalité, l’humanité avait atteint une limite. De même qu’une croissance infinie se heurte à des impossibilités physiques, la fracture cognitive peut être la marque d’une saturation dans le développement cognitif de l’humanité. La marche des premiers de cordée vers l’homme au cerveau augmenté du trans-humanisme a perdu une partie de la cordée. l’Humanité n’est pas prête à développer une conscience universelle.

Avec le tarissement des opportunités de plus-values c’est le moteur du capitalisme qui s’enraye. Dès lors, dans un contexte général de régression des richesses et d’anémie des échanges économiques, qu’elles pourront être les voies de maximisation de la dissipation d’énergie ? Pour reprendre la comparaison avec la casserole d’eau sur une plaque chauffante, si on diminue la température de la plaque on s’attend à revenir du régime de convection vers le régime de conduction. La traduction en termes de sociétés humaines cela correspondrait à un retour du capitalisme vers l’époque agricole-féodale, c’est-à-dire des régimes totalitaires accaparant pour une caste le reste des richesses disponibles, au détriment d’une population exploitée. Il est clair que les démocratures qui prospèrent en divers endroits de la planète peuvent en être une préfiguration. Il y a cependant une différence fondamentale entre les sociétés humaines et l’eau dans la casserole. Les sociétés humaines ont une histoire, c’est-à-dire une mémoire, c’est-à-dire une capacité d’accumuler de l’information. Contrairement à l’eau qui n’a pas de mémoire, n’en déplaise à Jacques Benveniste et autres adeptes de la mémoire de l’eau. De ce fait la transition Régime féodal —> Capitalisme en fonction de l’apport énergétique ne peut pas être simplement réversible. Les sociétés humaines ont accumulé des connaissances, des expériences historiques et culturelles. L’inéluctable déclin des sources énergétiques ne sera pas accompagné d’une baisse proportionnée de la quantité d’information. Le post-capitalisme ne pourra pas être un simple retour à l’avant-capitalisme.

A moins d’une crise mondiale généralisée, le passage d’un état de croissance à un état de post-croissance ne se produira pas de manière uniforme. Comme une plante invasive qui parvient à occuper tout le terrain, le capitalisme avait réussi une certaine unification mondiale du modèle économique car il est en adéquation avec la loi de maximisation de production d’entropie. Mais toute plante invasive finit par trouver ses limites. Elle est en général remplacée par une grande diversité végétale. Dans l’histoire du vivant on constate que les grands organismes résistent mal aux changements de l’environnement et sont remplacés par des éléments plus petits et plus adaptables aux variations rapides. Ainsi après le cataclysme qui a causé la disparition des dinosaures ceux-ci ont été remplacés par une variété de petits mammifères. Le capitalisme globalisé, qui ne pourra pas survivre à la décroissance, se fragmentera et laissera la place à une multitude d’expériences locales. On peut imaginer toutes sortes de situations, les pires et les meilleures : des régions soumises à un régime mafieux, dirigées par des caïds locaux ponctionnant durement les survivants ; des régions apaisées répartissant équitablement les fruits d’une production frugale ; des régions chaotiques. Petit à petit les lois de la sélection naturelle donneront l’avantage au mode de fonctionnement qui produit le plus d’entropie. Celui-ci devra respecter un équilibre entre consommation et possibilité de régénération de la planète, car si la production d’entropie devenait trop forte on entrerait dans un nouveau cycle de prédation non soutenable suivi de récession.