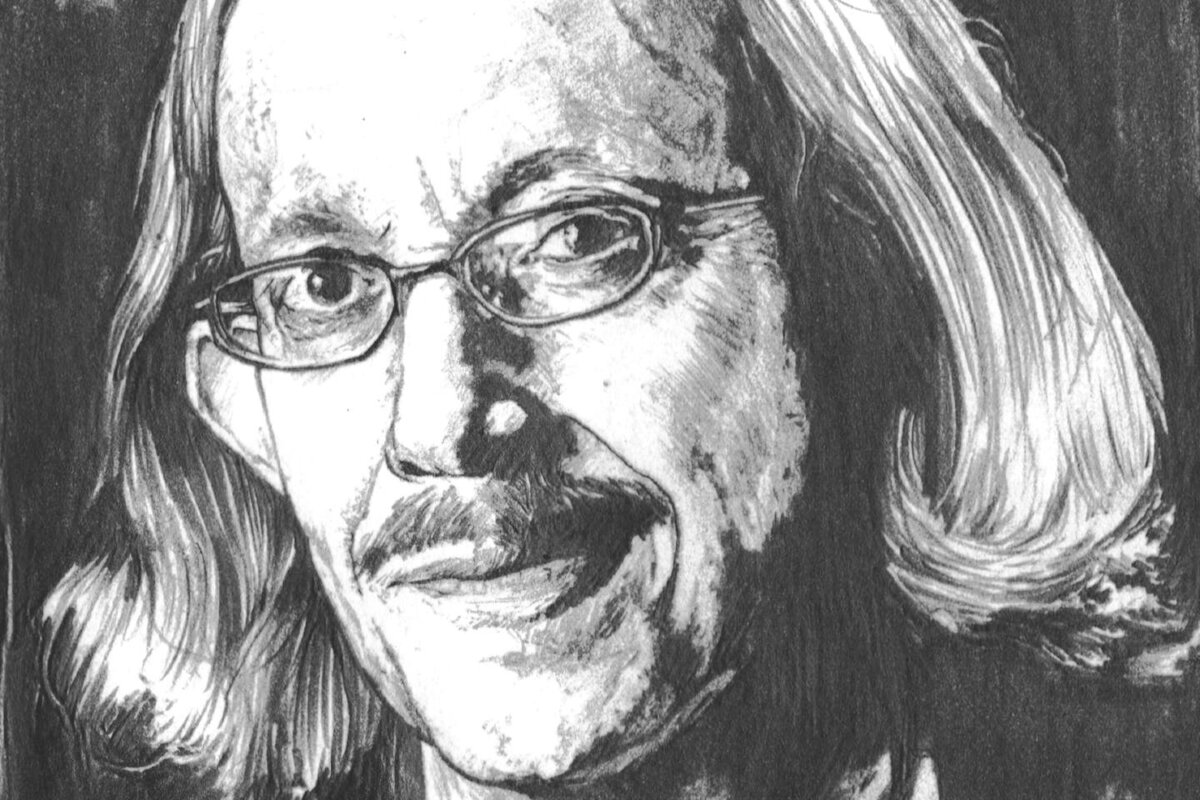

Arturo Escobar, adversaire du développement

La pensée complexe d'Arturo Escobar est née dans une petite chambre du campus de l'Université de Cornell dans l’État de New York. Nous sommes dans les années 70 et le jeune étudiant en biochimie s'interroge sur la réalité du monde qui l'entoure. Dans les couloirs de l'Université, des mots résonnent d'une façon particulière aux oreilles d'Escobar. En pleine guerre froide, on y parle d'impérialisme, de démocratie et d'activisme. Déjà érudit sur les systèmes agricoles qui gouvernent notre monde et en particulier la Colombie, son pays natal, Escobar écrit son premier texte en anglais contre « la révolution verte ». A l'heure où des milliers de citoyens s'engagent contre les méga bassines, le jeune étudiant décrit déjà le péril d'un modèle agricole basé sur les hauts rendements et les pesticides sous couvert de lutte contre l'insécurité alimentaire.

Agrandissement : Illustration 1

Guidé par sa volonté de déconstruire les systèmes de dominations, Escobar change d'orientation. L'anthropologie lui tend les bras. Elle lui donnera toutes les clés d'analyses dont il a besoin pour s'attaquer au concept de « modernité ». Aujourd'hui âgé de 71 ans, le travail de ce professeur d'anthropologie à l'université de Caroline du Nord est reconnu mondialement. Son livre « Encountering a Developpement » (Princeton University Press) paru en 1995 a marqué son époque et la littérature scientifique. En analysant les projets de développement économique imposés au pays émergent, il met en évidence une vision univoque du monde constitutif d'un impérialisme culturel et économique. Une vision qui fait directement écho aux travaux d'un certain Karl Marx, un siècle avant lui.

Marx et Escobar, miroir du capitalisme

Dans son ouvrage, « Encountering Development », l'anthropologue situe l'avènement des projets de développement dans la politique étrangère menée par Harry S. Truman envers les continents d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie, considérés comme « sous-développés ». Dès lors, le développement lui apparaît comme un « impérialisme culturel que les pays pauvres avaient peu de moyens de refuser poliment ». Si les projets de développement se présentent dès leur origine sous les traits du capitalisme, ils sont aujourd'hui majoritairement empreints de ses paradigmes. La question n'est donc plus de savoir si ces projets sont capitalistes, mais à quel degré ils le sont et de quelle manière.

Relire l'anthropologie du développement à l'aune des travaux de Karl Marx peut alors permettre de restituer quelques analyses pertinentes. En effet, bien que la tradition française en anthropologie du développement ait pris ses distances avec un certain marxisme perçu comme dogmatique et théorique, cette dernière a tout à gagner de son enseignement, tant dans son analyse des logiques internes, que dans sa compréhension des processus structurels. Marqué par une approche post-structuraliste, Arturo Escobar est un des théoriciens du postdéveloppement signifiant l'avènement d'une nouvelle ère » qui se substituerait à la modernité et sa quête perpétuelle d'accumulation matérielle. Karl Marx propose quant à lui une analyse des rouages du capitalisme et de la lutte des classes par une conception matérialiste de l'histoire. Dans son article « Déplacement, Développement et Modernité en Colombie du Pacifique », l'anthropologue Arturo Escobar nous éclaire concernant « la place éminente prise par le déplacement à l'époque moderne en le situant dans le cadre théorique plus vaste de l'expérience de la modernité et du développement ». En effet, par son analyse de la situation en Colombie du Pacifique, Escobar met en évidence les relations consubstantielles entre les projets de développement, le déplacement et la dépossession des populations autochtones. En d'autres termes, son article permet de mesurer les « coûts cachés » des projets de développement économique, notamment à travers l'écart entre les déplacements créés par la modernité et les facteurs censés y remédier. Dès lors, ces derniers nous apparaissent comme la cause de la dépossession et de l’expropriation des populations autochtones.

Photo : exode de milliers d'habitants d'Itanguo au nord-ouest de la Colombie.

Cette analyse fait directement écho à celle proposée par Marx dans « L'accumulation primitive » tirée du Capital. En effet, en considérant l'exemple de l’Angleterre, Marx théorise l'accumulation primitive, le « péché originel » par lequel les populations campagnardes ont été expropriées de leurs terres et de leur travail permettant aux « masses de capitaux de se retrouver dans les mains des producteurs marchands ». Entre l'expropriation des campagnards à la fin du XVIe siècle et la dépossession des terres appartenant aux populations autochtones, le capitalisme s'inscrit dans une forme de prédation d'une profonde historicité.

Accumulation et expropriation

Si le système capitaliste fonctionne par la production d'une plus-value ou d'un surtravail il y a un point de départ, une accumulation primitive qui permettrait de lancer la machine économique. Pour comprendre l'origine de l'accumulation du capital, Karl Marx retrace l'histoire de l'expropriation des paysans survenue à la fin du XVe siècle en Angleterre. Cette accumulation primitive, voyant passer les capitaux aux mains de « la masse à quelques usurpateurs », suppose en premier lieu une expropriation territoriale des populations campagnardes.

À la fin du XVe siècle, l'Angleterre voit peu à peu le servage disparaître pour laisser place à des fermiers indépendants et libres possesseurs de leurs terres et co-possesseurs des biens communaux. Cependant, en guerre avec la royauté et le Parlement, les grands seigneurs, les « landlords » vont usurper les biens communaux les transformants en pâturages, chassant ainsi de leurs terres « les maisons des paysans et les cottages des travailleurs ont été violemment rasés ou condamnés à tomber en ruines ». La dépossession de ce « droit sacré de la propriété » fût le point de départ du chemin vers l'accumulation primitive. Les paysans ainsi dépossédés de leurs biens et n'ayant plus que leur force de travail à offrir désertent les campagnes pour se diriger vers les villes, le prolétariat était né.

Photo : XVème siècle, naissance des "enclosures", privatisation des terres paysans par la clôture imposée par les Landlords.

Cette usurpation dépopulatrice fait écho à la situation décrite par Arturo Escobar concernant la situation en Colombie du Pacifique. Comme il nous le rappelle justement : « les déplacements massifs sont désormais une caractéristique notoire de notre époque ». Escobar retrace l'histoire de l'expropriation territoriale survenue en Colombie du Pacifique dès les années 80. Il faut avant tout rappeler que la Colombie du Pacifique forme une réserve des plus précieuses de notre planète en termes de biodiversité. Ainsi, si les paysans anglais furent dépossédés de leurs terres et donc des conditions « extérieures » de leur travail, la population autochtone afro-colombienne va être chassée des terres où elle avait « reconstruit partiellement sa culture » et « acquis un sentiment d'appartenance ». En effet, dans les années 80, la forêt devient un nouveau champ d'expansion de la modernité notamment à travers des projets de macro-développement, des plantations de palmiers (20 000 hectares) et de l'élevage industriel de crevettes. Tous ces nouveaux champs d'expansion sont en réalité caractéristiques de l'accumulation du capital en privatisant les ressources naturelles.

Les causes et les finalités sont ici d'une symétrie totale avec l’expropriation des paysans décrite par Marx. En effet, les paysans se sont vus exproprier leurs terres par l'usurpation frauduleuse de la noblesse. Cette dépossession n'avait nul autre finalité que de créer une plus-value en privatisant des espaces auparavant gérés collectivement. De la même manière, les populations autochtones, qui en 1991 avaient obtenu des « droits territoriaux collectifs aux communautés noires » par la constitution nationale, se sont vues déposséder de leur 2 territoire : « On a procédé à l'expulsion systématique – et parfois à l'élimination – de militants et à la main-mise sur les ressources naturelles ( par exemple le bois, l'or, les palmeraies ) sans égard pour les réglementations environnementales ni les droits des habitants ».

Les mécanismes de cette expropriation sont donc symétriques : la modernité, dans le but d'accumuler du capital, privatise des espaces naturels. Dès lors, les associations autochtones associent cette expropriation qui, nous le verrons, forment la principale cause des déplacements, aux grands projets de macro-développement. On retrouve ici l'essence même d'une anthropologie critique du développement proposée par Arturo Escobar. Par l'expansion des plantations dans la région de Tumaco, ces derniers ont transformé des territoires avant collectifs en territoires délimités. Cette transformation, qui n'est pas sans rappeler « La tragédie des communs » de Garett Hardin, fait aussi écho à une des étapes de l'expropriation des paysans anglais décrite par Marx, celle des « enclosures ».

Au XVIIIe siècle, le parlement anglais organise l'expropriation territoriale par la loi qui devient alors « l'instrument de la spoliation ». Les « Bills for inclosures of commons servent » de décrets d'expropriation du peuple. On peut se demander si des « Bills for inclosures » ne se cachent pas en réalité derrière ces grands projets de développement. Par ailleurs, lorsque Marx fait état du dernier procédé de la dépossession territoriale, celui-ci évoque le « clearing of estates ». En anglais, ce processus désigne l'ensemble des méthodes violentes par lesquelles on exproprie les cultivateurs locaux de leurs terres et de leurs demeures lorsque celles-ci se trouvent sur des biens-fonds destinés à « passer au régime de la grande culture à l'état de pâturage ». Comme le remarque Escobar, l'expropriation des terres auparavant attribuées aux autochtones n'a nulle autre finalité que cette mise aux pas d'une agriculture locale orientée vers la subsistance à une agriculture industrielle propre à l'accumulation assimilable au clearing of estate : « l'expansion spectaculaire [...] des plantations de palmiers à huile dans la région du Tumaco au dépend de la forêt et des exploitations agricoles locales ».

Mais alors, si les causes et les finalités sont identiques à celles de l'accumulation primitive théorisée par Marx, qu'en est-il de ses conséquences ? Comme le dit très justement Karl Polanyi, les Européens sont entrés dans la modernité par la porte du paupérisme. Cette thèse semble dès lors illustrée par Marx lui-même évoquant « la richesse de la nation » (en référence à Adam Smith) construite en opposition à la « pauvreté du peuple ». Ainsi, l'une des conséquences directes de l'expropriation territoriale réside dans le déplacement forcé de ces populations dépossédées vers les villes. Le paupérisme et la violence apparaissent dès lors comme consubstantiels à l'accumulation primitive. Il faut déposséder d'un côté de la balance pour accumuler de l'autre. Une dépossession « écrite dans les annales de l'humanité en lettres de sang et de feu indélébiles ». C'est donc sans surprise qu'Arturo Escobar évoque, en citant un de ses confrères anthropologues, la « douleur de l'éclatement familial, l'impossibilité de posséder et conserver des biens, la souffrance et les mauvais traitements infligés aux femmes et aux hommes obligés de participer à une guerre qui ne les concerne pas ». Il faut dire que les projets de développement en Colombie du Pacifique ont créé de nombreuses crises. En effet, dans le but de tenir les voies d'accès, l'entrée d'armes et la sortie des produits des groupes armés se disputent sans cesse le territoire faisant des massacres et des déplacements forcés chose quotidienne. Lorsque depuis 1985 plus de 2 millions de personnes ont été déplacées, les projets de développement ne s'apparente-t-il pas à des projets de déplacement ? La réponse dans la suite de la série.