Le 16 août dernier, le Collectif Contre l'Islamophobie en France (CCIF) publiait un court communiqué qu'il importe de lire intégralement pour comprendre la manipulation de Gilles Clavreul : « Le CCIF a sollicité l’ONU il y a quelques années concernant le licenciement abusif de Mme Afif, dans l’affaire Babyloup. Le comité des droits de l’homme des Nations Unies a constaté que la restriction du port du foulard établie par le règlement intérieur de la crèche et sa mise en œuvre constituent une restriction portant atteinte à la liberté de religion de Mme Afif en violation de l’article 18 du pacte et que les sanctions prononcées contre elle constituent une violation des articles 18 et 26 du pacte. En principe, la France est tenue d’indemniser Mme Afif et doit s’expliquer dans un délai de six mois auprès du Comité sur les mesures prises à cet égard. Il convient de ne rien lâcher de ses droits. »

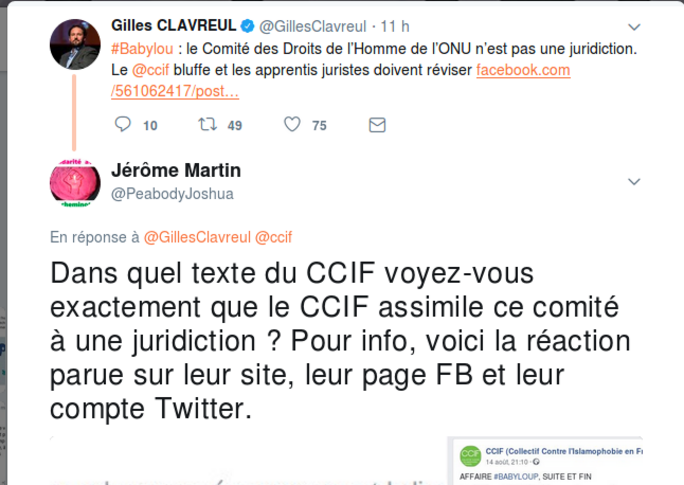

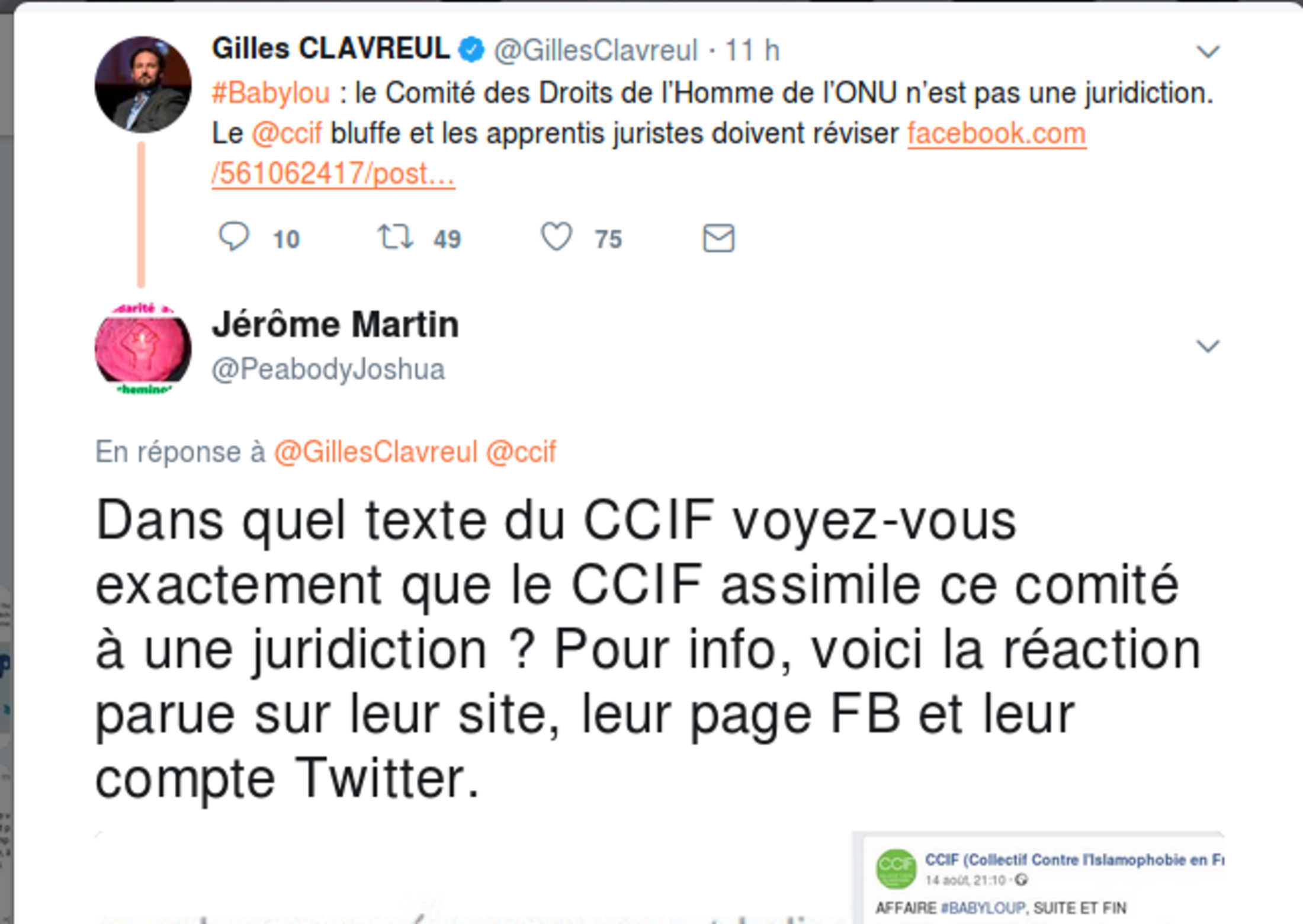

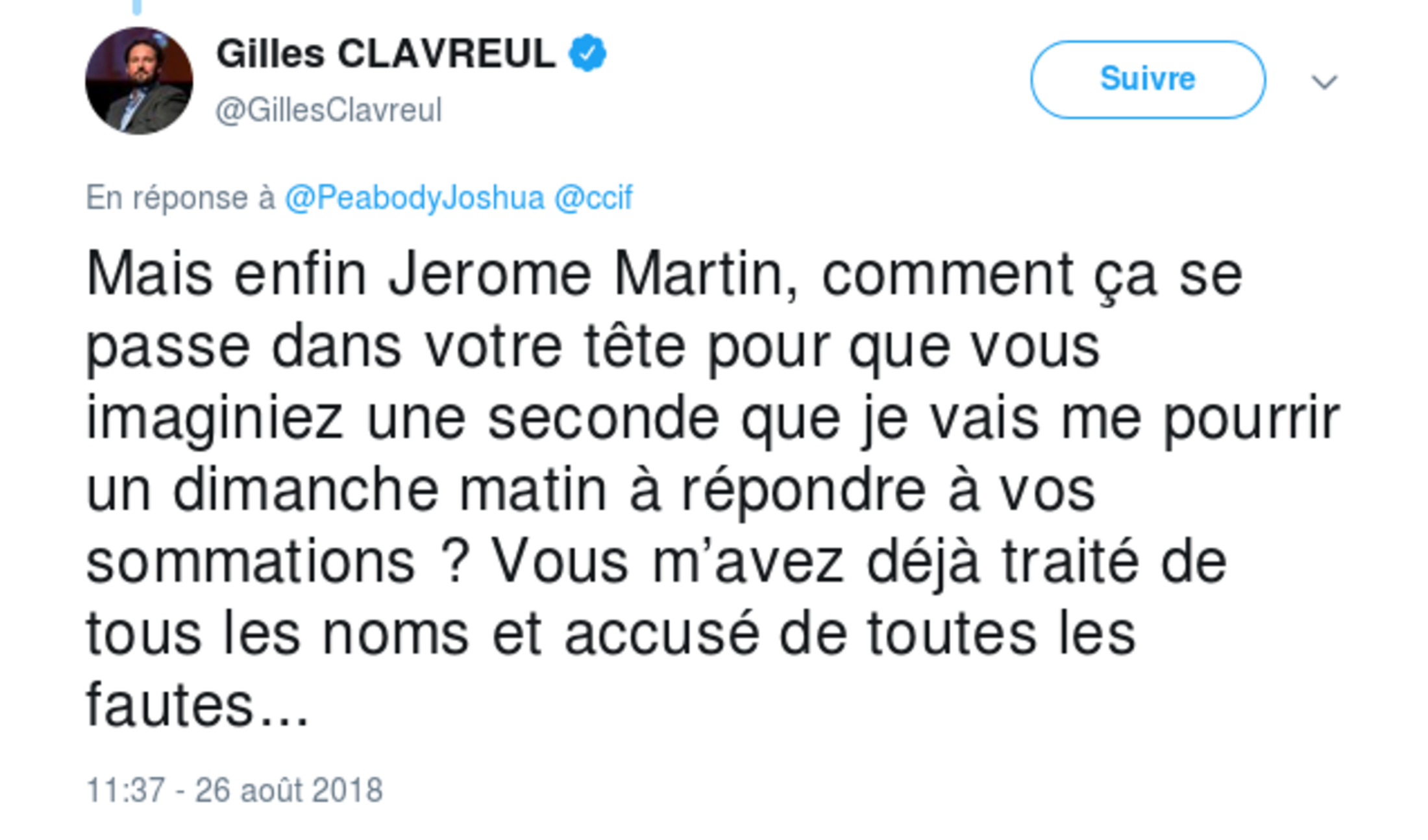

Sur Twitter hier soir, Gilles Clavreul accuse le CCIF de bluffer : « #Babylou : le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU n’est pas une juridiction. Le @ccif bluffe et les apprentis juristes doivent réviser. »

Agrandissement : Illustration 2

Selon l'ancien préfet, le CCIF mentirait sur le statut du comité des Droits de l'Homme et en ferait une juridiction. Or, rien dans le communiqué de l'association ne permet de fonder cette accusation. L'organisation parle bien d'une constatation par l'instance de l'ONU : « le comité des droits de l'homme des Nations Unies a constaté... ». Le CCIF rajoute : « En principe, la France est tenue d'indemniser... ». La précaution du début de phrase rappelle bien le caractère incertain de la demande du comité. Qu'est-ce qui autorise Gilles Clavreul à une telle accusation ?

Son tweet renvoie à un post sur Facebook que je recopie intégralement en note1. Il y cite une analyse du professeur Sudre dans le répertoire Dalloz droit international. Selon ce spécialiste, le comité des droits de l'homme de l'ONU est « un organe de contrôle non-judiciaire » du respect des droits humains Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 par ses Etats signataires. « Il accompagne ses « constatations » de propositions quant aux mesures à prendre par l'État pour se conformer au Pacte et a mis en place une procédure de suivi de l'exécution des « constatations », estimant que « l'État est dans l'obligation de prendre immédiatement des mesures pour faire strictement respecter les dispositions du Pacte » (Décis. CDH no 336/1988, 5 nov. 1991, N. Fillastre c/ Bolivie, A/47/40, p. 291) »

Le professeur Sudre rajoute : « Les « constatations » apparaissent comme des actes originaux qui, juridiquement non obligatoires, ne sont pas purement déclaratoires. Néanmoins, l'hétérogénéité du cadre universel dans lequel le Comité inscrit son activité constitue un obstacle incontestable à l'efficacité de ce mode de contrôle. »

Le communiqué du CCIF, qui parle de constatation et d'une France, « en principe », « tenue d'indemniser... » respecte cette description d'une « constatation juridiquement non obligatoires, mais pas purement déclaratoires. » L'analyse d'un spécialiste qu'invoque l'ancien préfet prouve donc que l'accusation lancée contre le CCIF est fausse.

Il y aurait donc à débattre sur le statut de cet avis et du comité, sur l'analyse que reproduit Gilles Clavreul, par exemple sur cette phrase qui devrait intéresser un autoproclamé universaliste : « l'hétérogénéité du cadre universel dans lequel le Comité inscrit son activité constitue un obstacle incontestable à l'efficacité de ce mode de contrôle. » Mais ces débats ne peuvent avoir lieu sur la base d'une fausse accusation.

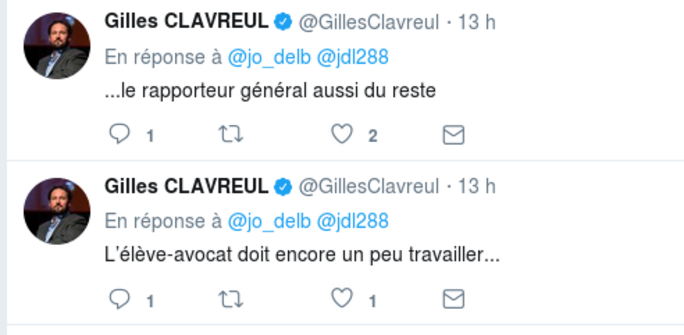

J'ai interpellé Gilles Clavreul sur sa tromperie. Il n'a pas répondu. Depuis hier, il donne des leçons de rigueur à ses contradicteurs.

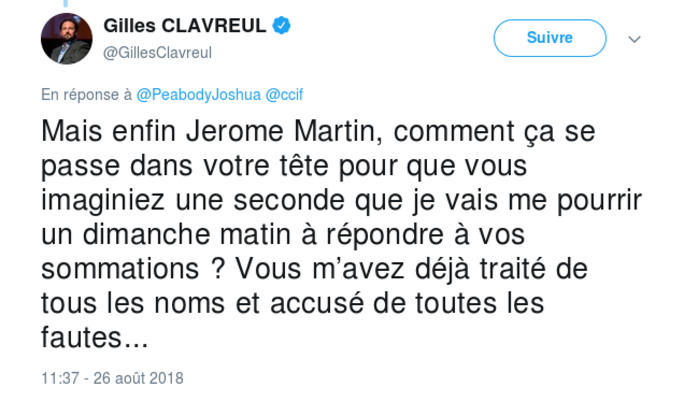

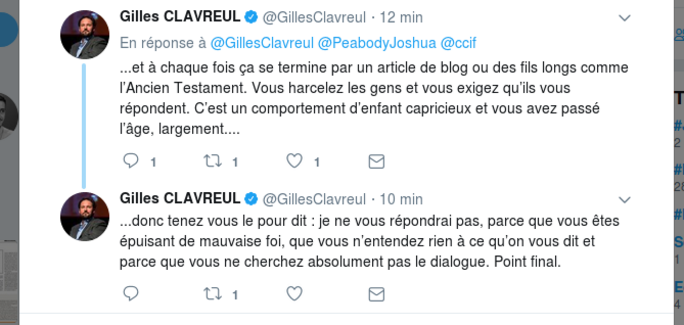

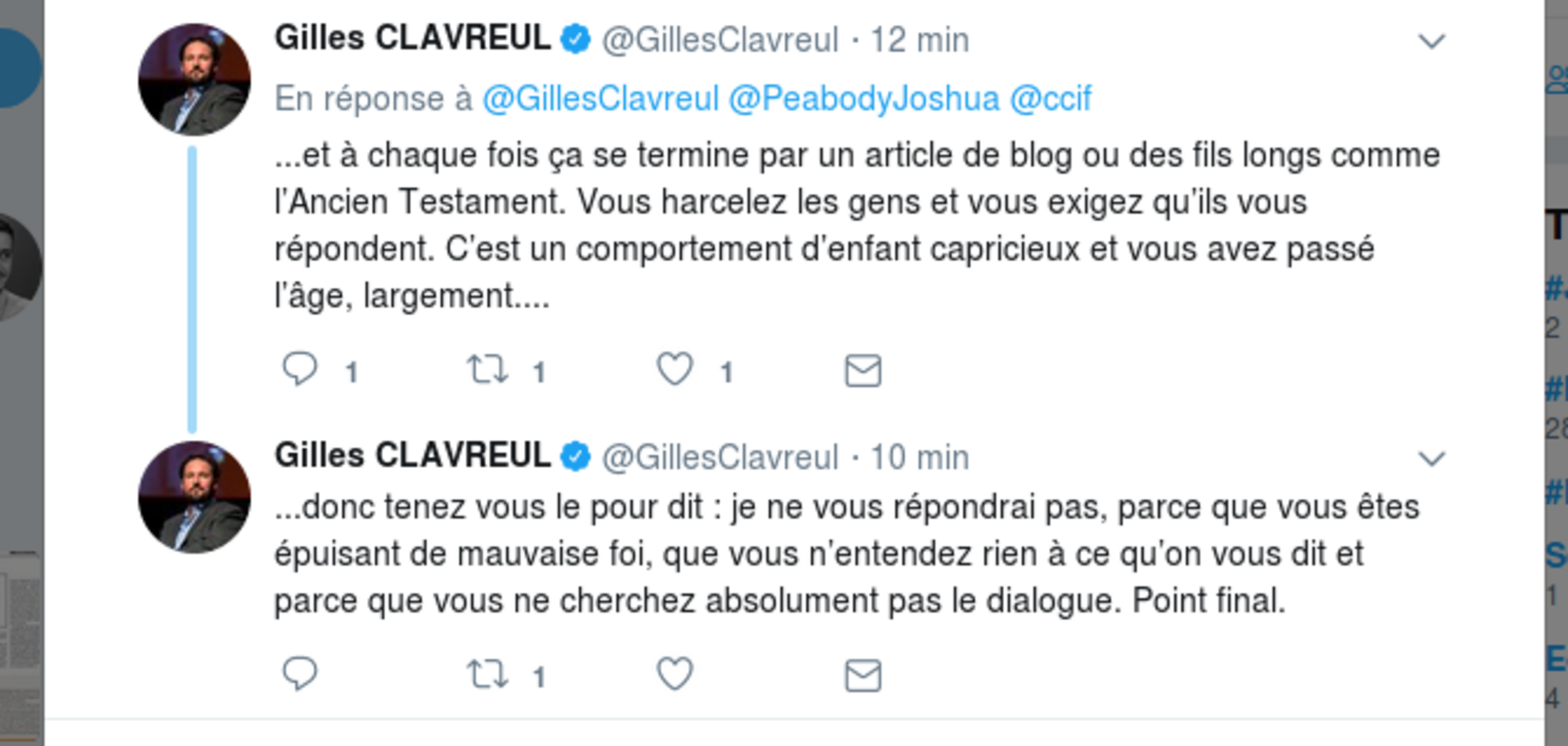

Mise à jour à 11 h 52 : Gilles Clavreul m'a répondu. Il refuse de corriger son "erreur", parle de "harcèlement" et traite en caprice d'enfant une demande de rectification d'une fausse accusation.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

1Un article paru dans l'Obs annonce un ultime rebondissement dans l'affaire Babylou : la "condamnation" de la France devant le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU pour non respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, suite à une requête individuelle déposée par la salariée licenciée par la crèche, ainsi que par le CCIF.

J'ignore le contenu exact de l'avis rendu par le Comité et j'attendrai d'en prendre connaissance pour le commenter (c'est une prudence minimale, mais que tout le monde n'a pas). En revanche, un point doit être éclairci dès à présent : le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU (à ne pas confondre avec le Conseil des Droits de l'Homme...) est l'instance chargée de veiller au respect par les Etats signataires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Un protocole additionnel, dont 22 Etats membres dont la France sont parties, permet d'évoquer devant ce Comité des plaintes individuelles.

Néanmoins, même s'il s'est doté d'un cadre procédural qui s'inspire de celui des juridictions, ce Comité exerce un contrôle de nature non-juridictionnel. Composé d'experts qui rendent un avis et formulent des recommandations, il ne peut être assimilé à un tribunal, à l'inverse de la CEDH. Là-dessus, la doctrine est extrêmement claire. Il faut donc rapporter à ses justes proportions l'avis de CDH, qui n'est absolument pas surprenant car il s'oppose très régulièrement à la CEDH en matière de liberté de religion, et qui n'a aucune force exécutoire en droit français.

On peut lire ici ou là des avis juridiques aussi péremptoires qu'inexacts, aussi je préfère laisser la parole à un vrai juriste. On trouvera donc ci-dessous ce qu'écrit le professeur Sudre dans le Répertoire Dalloz droit international :

"99. Les mécanismes internationaux de contrôle du respect des droits de l'homme peuvent être classés en deux grandes catégories, selon qu'ils ont ou non un caractère contraignant. Le contrôle juridictionnel (V. infra, nos 100 s.) se distingue ainsi de celui non juridictionnel (V. infra, nos 135 s.).

...

Art. 2 - Contrôle non-juridictionnel

135. Il caractérise le système universel des droits de l'homme et, dans le cadre des Pactes, prend deux formes. Il existe, d'une part, un contrôle sur plaintes (V. infra, no 136) et, d'autre part, un contrôle sur rapports (V. infra, nos 137 s.).

§ 1er - Contrôle sur plaintes

136. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 met en place, par le biais d'un Protocole facultatif du 16 décembre 1966 (ratifié par 116 États au 22 juill. 2017), un tel contrôle confié au Comité des droits de l'homme. Ce dernier est un organe indépendant des États, composé de 18 membres, élus pour quatre ans (et rééligibles) au scrutin secret et à la majorité absolue des votes par les États parties au Pacte. Le CDH est compétent pour examiner des communications individuelles, alléguant une violation du Pacte par un État partie. La recevabilité des communications est soumise à des conditions proches de celles qui s'imposent aux requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme (V. supra, nos 107 s.). Au terme d'une procédure écrite, confidentielle et contradictoire le Comité statue sur le bien-fondé de la communication par une « constatation », dépourvue de force juridique obligatoire. Le Comité a, cependant, pris soin de fixer à l'exercice de sa mission un cadre judiciaire (motivation détaillée des constatations, qualification juridique des agissements des États au regard du Pacte), qui confère à ses décisions une autorité certaine. De plus, il accompagne ses « constatations » de propositions quant aux mesures à prendre par l'État pour se conformer au Pacte et a mis en place une procédure de suivi de l'exécution des « constatations », estimant que « l'État est dans l'obligation de prendre immédiatement des mesures pour faire strictement respecter les dispositions du Pacte » (Décis. CDH no 336/1988, 5 nov. 1991, N. Fillastre c/ Bolivie, A/47/40, p. 291). Les « constatations » apparaissent comme des actes originaux qui, juridiquement non obligatoires, ne sont pas purement déclaratoires. Néanmoins, l'hétérogénéité du cadre universel dans lequel le Comité inscrit son activité constitue un obstacle incontestable à l'efficacité de ce mode de contrôle. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 10 décembre 2008 (ratifié par 22 États, dont la France, au 22 juill. 2017) crée également un mécanisme de plainte. Des communications individuelles peuvent ainsi être soumises au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui adopte également des « constatations ». Par ailleurs, le Conseil des droits de l'homme, organe intergouvernemental (V. infra, no 138), est également habilité à examiner des plaintes formées par des individus ou groupes d'individus victimes de violations (procédure dite de requête, examen par le Groupe de travail des communications, annexe à la rés. 5/1 du 18 juin 2007)."