Agrandissement : Illustration 1

7 novembre 2018. En pleine campagne mémorielle précédant le centenaire de l'armistice, Emmanuel Macron affirme à propos de Pétain : « Je n'occulte aucune page de l'histoire. Il a été, pendant la Première guerre mondiale, un grand soldat, c'est une réalité. La vie politique comme l'humaine nature sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un grand soldat et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. »

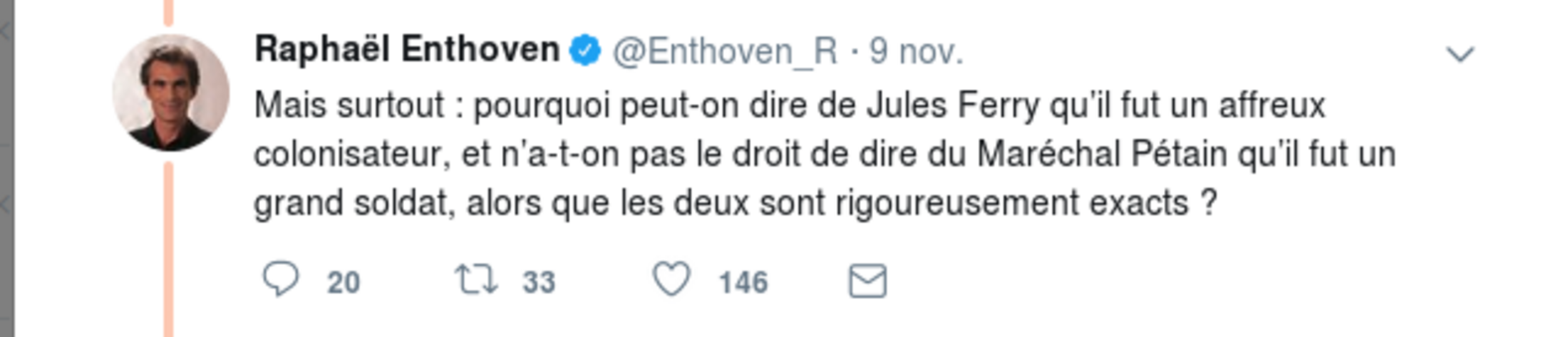

La déclaration déclenche de vives critiques. Le 9 novembre 2018, Raphaël Enthoven soutient cette affirmation qu'il qualifie de rigoureusement exacte, dans un « fil twitter » qu'on peut lire à ce lien et que je résume en note1. Son ton est sans appel :

Agrandissement : Illustration 2

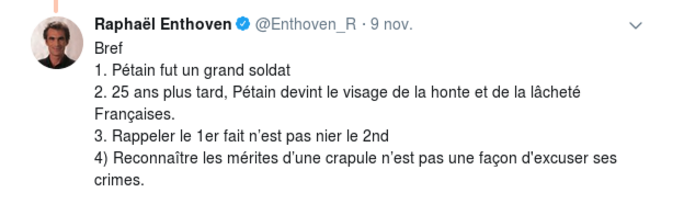

Agrandissement : Illustration 3

Raphaël Enthoven se présente comme « professeur de philosophie ». L'analyse de ce fil permet de définir quelques règles de déontologie qu'il s'est fixé pour cet enseignement.

1 Un professeur de philosophie entretient la confusion entre histoire et mémoire.

ConfrontéE à des questions d'élève sur un sujet d'actualité comme la polémique autour des propos présidentiels, unE enseignantE peut choisir de lancer un débat en classe. Il ou elle aura déjà à cœur de préciser les enjeux du débat : la question est-elle « Pétain fut-il un grand soldat de la Première Guerre Mondiale » ou « Faut-il honorer Pétain comme un grand soldat de la Première Guerre mondiale » ? Il s'agit bien de deux questions distinctes, même si elles s'articulent. Il peut par exemple être nécessaire, en tout cas en classe, d'avoir répondu à la première pour envisager la seconde. Mais les arguments en faveur d'un « oui » à la première n'entraineraient pas forcément un « oui » à la seconde.

Un reproche adressé au président de la République fut précisément cette confusion. Comme l'indique cet article de Médiapart2, « mettre en place un savoir et construire une mémoire relèvent de logiques d’action parfaitement différentes ». Ces logiques ont leur propres règles, elles font chacune l'objet de débat, de polémiques, de rapports de force distincts.

Il y a bien sûr interaction entre les deux. Lorsque la mémoire nationale refuse de commémorer les massacres du Sétif le 8 mai 1945 (première commémoration nationale cette année) ou du 17 octobre 1961 à Paris, la recherche historique et la transmission des savoirs, par exemple à l'école, s'en trouvent compliquées voire empêchées. Je dois à mes seuls parents, et non aux programmes d'histoire de ma génération, de savoir ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. Et ce sont des militantEs antiracistes, et non l'école, qui m'ont expliqué ce qui s'était passé le 8 mai 1945, parallèlement à la signature de l'armistice.

Mais ces interactions entre histoire et mémoire ne signifient pas qu'on peut les confondre, du moins dans une perspective traditionnelle de l'analyse des idées. La réaction d'Emmanuel Macron est arrivée alors que les polémiques mémorielles ont été vives en 2018 (Maurras, Loti, etc.) et qu'il était critiqué par la droite et l'extrême-droite pour ne pas vouloir assister à l'hommage militaire que la France rendait le 10 novembre aux généraux de la Grande Guerre. Il s'agit là d'un débat sur le symbole et la mémoire, qui va bien au-delà de la figure de Pétain. Le centenaire d'un armistice d'une telle guerre doit-il être tourné vers les généraux ? Or, Macron répond à ces critiques sur l'hommage, qui touchent au symbole, en se réclamant de l'histoire. D'où une partie des critiques adressée au président.

Raphaël Enthoven s'affranchit de cette distinction et passe sans cesse des logiques mémorielles aux logiques historiques. Selon lui, « il n’y a aucune différence (sinon de gravité) entre les belles âmes qui dénoncent le « pétainisme » présumé du Président Macron et les illuminés qui voudraient débaptiser les lycées Colbert, ou déprogrammer Autant en Emporte le vent, au nom du Bien » - on est bien ici dans les logiques mémorielles, ce que l’État, la nation, la France et / ou la société entendent honorer de son passé, dans un cas par un propos public présidentiel, dans l'autre. Mais il enchaine sur une logique historique : « Il s’agit dans les deux cas de réécrire l’histoire sous la dictée du Bien. »

Emmanuel Macron « dit vrai », son affirmation est « rigoureusement » exacte et relève d'un « fait » : le professeur de philosophie fait du président de la République un historien pris dans une polémique scientifique. Et en même temps, il problématise cette polémique dans des termes propres à celles d'un débat sur la mémoire nationale et la morale individuelle des personnes, et non pas dans des termes scientifiques : « Pourquoi supporte-t-on davantage les anciens vices des gens glorieux, que les anciens mérites des gens infâmes ? » Il effectue ainsi un va-et-vient constant entre mémoire, hommage et histoire, jugement moral et jugement scientifique. I

Il y a là un principe d'économie de la part du professeur de philosophie. Refuser de distinguer les logiques mémorielles de l’État et les logiques scientifiques de l'histoire, c'est faciliter l'accusation qu'il porte d'introduire la morale dans l'écriture de cette dernière. Les questions morales, qui ont légitimement leur place dans des débats mémoriels, puisque la mémoire nationale est censée incarner les valeurs qu'un pays entend honorer ou combattre, peuvent aiguillonner les historien-nes, mais ne sauraient dicter ce que la science doit étudier. En s'affranchissant de toute distinction, Enthoven se facilite le travail : il reproche un mélange des genres qu'il a préalablement posé comme norme de son propre point de vue. Quiconque s'indignant d'un hommage national à Pétain, quiconque s'indignant que la France honore Colbert malgré sa responsabilité dans l'esclavage est ainsi accusé d'atteinte à la science et de négationnisme historique3 – comme en témoigne la référence à 1984.

Xavier Betrand peut ainsi facilement être critiqué : « Comme dit Xavier Bertrand, Vichy « efface tout le reste »… Ben non. Vichy recouvre le reste, mais ne l’efface pas. » écrit Raphaël Enthoven. Or, l'ancien ministre a utilisé les deux verbes : « Ce qu'a fait Philippe Pétain avec le régime de Vichy est une infamie qui efface tout le reste. Tout le reste (...)L'indignité nationale dont Pétain a été frappé, ça recouvre tout le reste » et il se place très clairement dans le domaine de la mémoire et de l'hommage nationale, non de la science historique : « il ne peut pas y avoir de mise à l'honneur dans ces conditions-là ». Cette volonté de parler hommage va d'ailleurs au-delà de la figure de Pétain, puisque Xavier Bertrand assume un hommage symbolique au simple soldat, au poilu : « Le vainqueur de Verdun c'est le poilu et celui qu'on va mettre à l'honneur dans quelques jours, le soldat inconnu. Il y a eu bien sûr les chefs militaires, évidemment, mais derrière ça, si on peut se garder de ces polémiques, mon dieu que c'est mieux. » Raphaël Enthoven dévoie donc la citation.

Il va plus loin dans les accusations de négationnisme, comparant les détracteurs d'Emmanuel Macron à des dictateurs : « Si la commémoration dispense de la vérité, alors on est en Turquie ou en Serbie, où même en Russie, bref, là où l'histoire est repeinte aux couleurs du pouvoir. Un pays qui s'aime est un pays qui assume ses horreurs. Et les éventuelles vertus de leurs auteurs. »

Le professeur de philosophie ne va cependant pas jusqu'au bout des conséquences on ne peut plus logiques de son refus de distinguer histoire et mémoire nationale. Car si ces deux-là se confondent, si « un pays qui s'aime est un pays qui assume ses horreurs », si la France s'aime en assumant les horreurs de l'esclavage par des lycées appelés Colbert, si vouloir changer ce nom est « une réécriture de l'histoire au nom du Bien », qu'attendons-nous alors pour baptiser de nouveaux lycées du glorieux nom de Pétain, grand soldat de la Grande Guerre ? Tout refus de le faire ne serait-il pas, à s'en tenir à la logique même de Raphaël Enthoven, « une réécriture de l'histoire au nom du Bien ? »

Le professeur de philosophie s'est-il rendu compte des conséquences de son principe d'économie intellectuelle ? Quelle que soit la réponse, on notera qu'il réintroduit tardivement une distinction qu'il s'est efforcé de nier durant tout son raisonnement :

2 Un professeur de philosophie ne définit pas les concepts qu'il utilise.

Revenons à notre débat en classe. Quelle que soit la question envisagée « Pétain fut-il un grand soldat » ou « faut-il l'honorer comme grand soldat », le préalable indispensable est de définir ce qu'est un « grand soldat ». Les réponses des élèves ont toutes les chances d'être diverses, contradictoires peut-être : elles engageraient des visions de l'héroïsme, de l'exposition au danger, du service rendu, peut-être du sens stratégique ou tactique, de l'amitié, de la solidarité en situation de risques, etc.

L'enseignantE doit les aider à évaluer la pertinence de ces définitions. Dans le champ historique celle-ci dépendra de la capacité du concept « Grand Soldat » à construire un modèle pour présenter et comprendre la Première Guerre mondiale et la suite de la vie de Pétain, de la Troisième République, Vichy, etc. Dans le champ mémoriel, la pertinence du concept « Grand Soldat » dépendra de sa capacité à symboliser les valeurs qu'on entend honorer ou respecter. Ce travail correspond donc à une phase de définition et de problématisation quand on se demandera si Pétain correspond aux critères retenus pour définir un grand soldat.

Or, la pertinence de ce concept appliquée à Pétain a été remise en cause. Interrogé par Ouest France, l'historien Sylvain Vénayre juge le terme problématique, que ce soit en matière d'histoire ou d'hommage : « Ce qui est problématique, c’est d’en parler comme d’un « grand soldat » : être soldat et général, ce n’est pas pareil. Mais le vrai problème, en l’occurrence, c’est l’histoire de l’héroïsme lui-même. On peut toujours se demander quelle a été la valeur exacte de Pétain en 14-18. On peut aussi débattre des conceptions stratégiques et tactiques de Philippe Pétain, qu’on juge volontiers dépassées, dans l’entre-deux-guerres, comparées à celle du jeune colonel de Gaulle. Mais cela ne résoudra pas le problème qu’on peut poser de façon simple : voulons-nous des héros pour notre temps – et lesquels ? Est-ce qu’on doit vraiment aller les chercher parmi les grands chefs militaires, quels qu’ils soient ? »

Cette remise en cause du terme « Grand Soldat » rejoint celle déjà vue de Xavier Bertrand qui préférait le poilu et le soldat inconnu. Ainsi, être officier supérieur semblerait incompatible avec la qualification de grand soldat. D'autres historiens, cités par l'article de Médiapart, partagent cette vision : « 'dire que Pétain était un grand soldat est tout sauf neutre, car en 14-18, les officiers d’état-major n’étaient pas des combattants', ajoute Emmanuel Saint-Fuscien, qui s’étonne de 'cette permanence du haut commandement' chez les responsables politiques. Son confrère André Loez confie avoir également été « troublé » par l’expression « grand soldat » accolée au nom du maréchal Pétain. »En refusant ce fastidieux travail de définition et de problématisation, Raphaël Enthoven révolutionne le débat scientifique et renforce la liberté d'expression. Voilà de l'énergie et du temps économisés ! Il peut ainsi poser comme « fait », « rigoureusement » exact, l'équation Pétain = grand soldat sans avoir à en apporter la moindre preuve. Toute preuve serait inutile puisque tout le monde sait ce qu'est un grand soldat. Oui, Raphaël Enthoven écrit bien que « tout le monde s'accorde avec » cette affirmation :

Le bénéfice personnel d'une telle stratégie n'est, on le voit, pas négligeable : ne pas définir grand soldat permet de dire que tout le monde pense que Pétain l'était ; la polémique autour des propos présidentiels permet de dire que tout le monde refuse de le dire par peur ou indignité morale. Tout le monde sauf le grand penseur libre et affranchi qu'est Enthoven et le courageux chef politique visionnaire malgré les indignations de basse morale qu'est Emmanuel Macron.

Malheureusement, les esprits chagrins ont témoigné de leurs critiques philistines. C'est ainsi que progressivement, Raphaël Enthoven a été obligé de céder du terrain : après avoir posé comme « fait », « rigoureusement » exacte l'attribution à Pétain du statut de « grand soldat », il relativise : les déclarations présidentielles deviennent « factuellement exactes, en tout cas défendables » et finit par dire que « on peut contester que Pétain ait été un grand soldat ». Mais alors si on peut le contester, c'est que ce n'est pas un fait rigoureusement exact ?

3 Un professeur de philosophie n'interprète pas correctement ses citations.

Notre débat en classe continue. L'enseignantE veille à ce que les élèves respectent la parole des autres, s'écoutent au sens fort du terme, ce qui inclut de ne pas biaiser ou caricaturer leurs propos quand on entend les nuancer, les contredire ou les réfuter. Il rappellera que la discussion a toutes les chances de mal tourner sans le respect de la parole des un-es et des autres.

Une fois encore, Raphaël Enthoven libère le débat de ces règles poussérieuses et sclérosantes, et fait dire aux citations qu'il invoque ce qu'il veut, soit en les tronquant, comme on l'a déjà vu avec les propos de Xavier Bertrand, soit en les décontextualisant.

Il cite ainsi pour s'en moquer un tweet de Jean-Luc Mélenchon : « Il n’en fallait pas davantage pour que les fantassins du Bien déboulassent sur Touitère, avides de récolter les dividendes de l’indignation… Pourquoi pas ? C’est de bonne guerre. » Le chef de la France Insoumise est donc mis dans le rang de ceux qui capitalisent sur la seule indignation, appartiennent au camp du bien, réécrivent l'histoire au nom de ce camp. Or, Jean-Luc Mélenchon ne se contentait pas d'indignation. Il commençait ainsi son message : « Le maréchal Joffre est le vainqueur militaire de la guerre de 14-18. » Cette affirmation est contestable, mais elle offre une critique des propos présidentiels qui se place sur le terrain des faits historiques, et non de la seule indignation. Ne pas en parler est aussi un principe d'économie qui permet d'aller à l'essentiel.On a par ailleurs vu que Raphaël Enthoven pouvait se permettre d'invoquer « tout le monde » comme preuve de ce qu'il avançait.

De façon plus développée, il se réapproprie de façon personnelle les propos de François Hollande sur Jules Ferry (Enthoven relaie une vidéo de l'AFP). L'analyse de cette citation et de ce que le professeur de philosophie en fait est essentielle puisque c'est le cœur de son argumentation. Selon lui, François Hollande se contredirait entre son jugement sur Jules Ferry quand il était président, et ses critiques actuelles du positionnement d'Emmanuel Macron (« L'Histoire n'isole pas une étape, même glorieuse d'un parcours militaire. Elle juge l'immense et indigne responsabilité d'un maréchal qui a délibérément couvert de son nom et de son prestige, la trahison, la collaboration et la déportation de milliers de Juifs de France. ») Hollande revendiquerait aujourd'hui l'unité d'un parcours pour refuser tout hommage à Pétain alors qu'il avait distingué au début de son mandat des étapes d'un parcours dans son hommage à Ferry. Cette contradiction illustrerait les apories du Camp du bien qui réécrivent l'histoire.

Les propos de François Hollande sont les suivants : « « Tout exemple connait des limites. Toute grandeur a ses faiblesses. Et tout homme est faillible. Et en saluant aujourd'hui la mémoire de Jules Ferry qui fut un grand ministre de l'Instruction publique, je n'ignore rien de ses égarements politiques. Sa défense de la colonisation fut une faute morale et politique. Elle doit à ce titre être condamnée » (la dernière phrase n'est pas dans la vidéo mais se trouve sur le post Facebook de l'ancien président).

Si ces propos étaient invoqués dans un débat en classe, par exemple à la suite d'un travail de recherche sur les logiques mémorielles de l'Etat, unE enseignantE demanderait à ce qu'ils soient contextualisés. En matière de contexte, Raphaël Enthoven, fidèle à son principe d'économie, se contente de nous parler de sa réception : « Le discours avait été bien accueilli. Comme un exercice de lucidité historique. Même @RoyalSegolene avait félicité le Président. C’est dire. »

Or, le discours s'est tenu au contraire dans un contexte polémique. L'hommage à Jules Ferry, annoncé comme le premier geste d'importance du nouveau président François Hollande, avait suscité une vague de critiques de la part d'associations antiracistes, de l'opposition et de la majorité de l'époque, qui estimaient un tel hommage déplacé si Hollande ne rappelait pas le rôle néfaste de Ferry en matière de colonisation. Les articles de l'époque donnent une idée des critiques que le geste de Hollande avait pu susciter.

Ainsi, la condamnation par Hollande de Jules Ferry était attendue4 au cours de cet hommage dans un contexte tendu, ce qui relativise la bonne réception que Raphaël Enthoven postule sans prouver – mais à quoi bon dépenser de l'énergie à une contextualisation rigoureuse quand on peut faire une blague sur Ségolène Royal. « Tout le monde » sait bien que des propos politiques sur la colonisation sont toujours accueillis par une belle unanimité en France.

En classe, on demanderait à unE élève de prouver son interprétation d'une citation en s'appuyant sur des passages précis, en montrant un implicite éventuel tout en évitant contresens ou surinterprétation. Ces règles encombrent Enthoven qui fait dire ce qu'il veut à Hollande. Selon lui, « Hollande, pourtant [c'est-à-dire malgré la réception unanimement positive du discours présidentiel que le professeur de philosophie a postulée], avait commis une erreur dans son propos. L’erreur de Hollande n’était pas de rappeler les deux facettes de Jules Ferry. Son erreur était de les opposer. »

Or , rien dans le discours de l'ancien président ne permet une telle interprétation. Bien loin d'opposer les deux facettes de Ferry, Hollande les lie comme le prouve les aphorismes du début: «Toute grandeur a ses faiblesses. Et tout homme est faillible », ainsi que l'utilisation du gérondif de simultanéité : « en saluant aujourd'hui (...) je n'ignore rien ».

En classe, enfin, unE enseignantE apprendrait à évaluer la pertinence d'une citation et à se méfier de rapprochements en apparence faciles. Raphaël Enthoven ne prend aucune précaution : « Comment l’ancien Président peut-il reprocher à son successeur d’évoquer les deux facettes d’un personnage historique, après s’être livré au même exercice 6 ans plus tôt ? » C'est là une des pratiques centrales dans les discours du professeur de philosophie : les symétries trompeuses permettant des paradoxes faciles.

Soient les deux personnages historiques, Ferry et Pétain. Soient leur deux facettes respectives (puisque cette logique binaire sous-tend, malgré les déclarations de Hollande, tout son raisonnement) : fondateur de l'école publique et colonisateur pour l'un, « grand soldat » et complice de la déportation des juifs pour l'autre. Rapprocher sans nuance les deux hommages revient à poser comme équivalent la déportation des juifs et les crimes de la colonisation – ce qui est possible, a été fait, par exemple par Aimé Césaire, mais demande cependant un peu de précaution – qu'exige en général légitimement Enthoven quand on aborde ce type de comparaison. Cela implique aussi de poser comme équivalent la fondation de l'école publique en France et le statut, problématique par ailleurs, d'un général de la Première Guerre mondiale.

D'autre part, la connaissance du parcours de Pétain est connue et enseignée, de son rôle dans la Première Guerre mondiale à celui sous Vichy. Peut-on en dire autant du rôle de Ferry dans la colonisation ? Trouve-t-on qu'il est suffisamment connu, enseigné, unanimement condamné ? A la question que pose Enthoven, on pourrait ainsi répondre : « Peut-être parce que Hollande brisait au nom de l’État un silence sur des discours criminels de Ferry, alors que Macron tente de mettre en retrait des crimes au nom d'une propagande sur Pétain qu'il reprend à son compte ? »

Enfin, la conséquence de ce rapprochement et de ce faux paradoxe a-t-elle été mesurée ? Si Hollande se contredit comme l'affirme Enthoven au prix de quelques arrangements avec ses sources, que faudrait-il recommander pour que la cohérence soit respectée : que Hollande taise le rôle de Ferry dans la colonisation ? Ou qu'il demande à ce qu'on rende hommage à Pétain ?

On le voit encore, les principes d'économie de Raphaël Enthoven le détache des règles en encombrantes qu'impose aux élèves au nom de la rigueur.

4 Un professeur de philosophie adopte le regard d'OSS 117

En classe, l'élève Y n'en démord pas. Pétain était bien un grand soldat. D'ailleurs, le général de Gaulle a rendu hommage à ses mérites militaires. « C'est bien la preuve que j'ai raison », dit Y. L'enseignantE présentE aurait alors pour tâche d'expliquer qu'un discours d'un responsable politique doit être travaillé comme n'importe quelle source, selon une démarche critique propre à la science historique et qu'une déclaration sur Pétain ne fait pas un fait.

Raphaël Enthoven, lui, invoque le général de Gaulle pour poser comme fait rigoureusement exact le statut de grand soldat de Pétain : « Qu’il suffise, pour s’en convaincre, d’en revenir aux déclarations du Général de Gaulle. "Pétain qui, ayant brisé à Verdun l'effort acharné des Allemands, ranima l'armée française en guérissant son moral blessé..." 11 Novembre 1968 ». C'est la méthode OSS 117 :

Le professeur de philosophie a recours à trois citation de de Gaulle louant Pétain : en 1968, en 1932, en 1966. La deuxième date d'une époque où le général ne peut pas connaître le rôle que jouera Pétain en 1940. Cela n'a pas l'air de gêner Raphaël Enthoven.

Des historiens ont déjà contextualisé la citation de 1966. On peut ainsi lire dans l'article de Mediapart consacré à la polémique (et qui a été publié après le fil twitter de Raphaël Enthoven) : « Au cours des derniers jours, les soutiens du président de la République ont tenté de circonscrire la polémique en rappelant que ses prédécesseurs, du général de Gaulle à Jacques Chirac, avaient tous tenus le même type de propos. Un argument qui n’a pas franchement convaincu les historiens. 'Lorsque de Gaulle parle de Pétain en 1966, c’est l’ancien combattant, le chef de la France libre, qui parle. Le livre de Robert Paxton [La France de Vichy, éditions du Seuil, 1973 – ndlr] n’est pas encore sorti. On n’est pas du tout dans le même contexte', explique André Loez. » Ce contexte est encore valable en 1968, où se rajoute sans doute la volonté de faire union après mai, de ne pas raviver des oppositions, de maintenir l'alliance avec les forces conservatrices du pays.

Il y a donc un nécessaire travail de contextualisation qui permet notamment d'identifier la part de propagande. Mais Enthoven transforme la propagande en fait : après avoir expliqué que « Pétain grand soldat » est un « fait » « rigoureusement » exact prouvé par les contradictions de François Hollande et les propos du général de Gaulle, il précise : « Il est" "grand soldat" dans la mesure où il a été perçu comme tel par un peuple qui l'a acclamé, pour cette raison, lors de son retour. Le dire est important, car ça permet de comprendre un enchaînement de faits... » Il indique ailleurs : « on peut s'accorder sur la façon dont Pétain était perçu par les Français en 1940. ET la valeur explicative qu'une telle perception peut avoir... » Ou bien : «On peut contester que Pétain ait été un grand soldat, et débattre de son rôle à Verdun, mais il est incontestable que sa réputation était celle-là, et que c'est la raison pour laquelle il a été d'abord plébiscité par les Français... » Ou encore plus tard : « Le fait est que Pétain a été investi des pleins pouvoirs pcq il était nanti d'une excellente réputation. Je ne dis que ça. » Que ça ? Quand on a passé une vingtaine de tweets à expliquer que "Pétain grand soldat" était un fait rigoureusement exact ?

Alors que des historienNEs tentent de distinguer la réalité de l'action militaire de Pétain, de l'image qu'il pouvait avoir et des discours qu'elle a pu susciter ensuite pour le faire passer pour un sauveur en 1940, Raphaël Enthoven propose une équivalence : « il a été grand soldat dans la mesure où il a été perçu comme tel ». Un échange avec plusieurs usager de Twitter témoigne des difficultés que le professeur de philosophie éprouve pour tenir cette position :

Concluons : le professeur de philosophie a des exigences propres, courtisanes, qui s'accomodent mal des règles poussiéreuses et sclérosantes de la philosophie, de l'histoire ou de la simple rigueur intellectuelle. Distinguer mémoire et histoire, définir et problématiser les termes d'un débat, interpréter rigoureusement et contextualiser ces citations, aborder ses sources méthodiquement, se poser des questions quand on en vient à se contredire en l'espace de quelques minutes : cela ne vaut pas le prix d'un immense soutien au président en place.

1Son raisonnement peut se résumer ainsi :

1/ dès lors qu'on abandonne une posture d'indignation morale que moque allégrement Raphaël Enthoven, on se rend compte que les condamnations de Macron sont contradictoires.

2/ La preuve invoquée est la position de François Hollande.

A/ Président de la République, il condamna le rôle de Jules Ferry dans la colonisation tout en célébrant son rôle dans la constitution de l'école par ailleurs, dissociation que Raphaël Enthoven qualifie d'erreur et de posture morale opposée à la lucidité qu'on avait vantée à l'époque chez Hollande, car c'est pour les mêmes raisons que Jules Ferry fut colonisateur et républicain : sa position universaliste.

B/ Aujourd'hui hors pouvoir, François Hollande condamne les déclarations d'Emmanuel Macron, ce qui fait dire au professeur de philosophie : « Comment l’ancien Président peut-il reprocher à son successeur d’évoquer les deux facettes d’un personnage historique, après s’être livré au même exercice 6 ans plus tôt ? Et comment peut-il l’accuser d’ « isoler une étape », alors que c’est précisément ce qu’on reproche à Macron de ne pas faire (en évoquant en même temps la gloire ET le déshonneur de Pétain) ?». D'où une première conclusion en forme de question soutenant les propos d'Emmanuel Macron comme rigoureusement exacts : « Mais surtout : pourquoi peut-on dire de Jules Ferry qu’il fut un affreux colonisateur, et n’a-t-on pas le droit de dire du Maréchal Pétain qu’il fut un grand soldat, alors que les deux sont rigoureusement exacts ? »

3/ Enthoven voit dans ces condamnations et ce refus de « supporte[r] davantage les anciens vices des gens glorieux, que les anciens mérites des gens infâmes ? » non pas un gage de lucidité, mais une « volonté de repeindre l'histoire en rose et noir » qu'il décèle aussi chez les militantEs voulant débaptiser, pour son rôle dans l'esclavage, les lycées Colbert, volonté qu'il compare à la réécriture de l'histoire dans 1984 de George Orwell.

4/ Des déclarations de de Gaulle vantant les mérites de Pétain pendant la bataille de Verdun permettent une deuxième conclusion : « Bref 1. Pétain fut un grand soldat 2. 25 ans plus tard, Pétain devint le visage de la honte et de la lâcheté Françaises. 3. Rappeler le 1er fait n’est pas nier le 2nd 4) Reconnaître les mérites d’une crapule n’est pas une façon d'excuser ses crimes. »

2'' « On ne demande pas à Emmanuel Macron de faire une leçon d’histoire aux Français, ce n’est pas son rôle », affirme Manon Pignot, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Picardie-Jules Verne et membre du conseil scientifique de la Mission du centenaire. « Il se positionne comme historien pour dire des évidences, complète sa consœur Emmanuelle Cronier. Or la parole publique d’un président de la République est mémorielle. En parlant comme il l’a fait de Pétain, il ne pouvait pas ignorer que l’attention allait se cristalliser là-dessus. » (...) Mettre en place un savoir et construire une mémoire relèvent de logiques d’action parfaitement différentes. En s’adossant, comme il l’a fait, à un discours savant pour légitimer le maréchal Pétain dans la mémoire, le président de la République a pris le risque de briser cette mémoire nationale, indique l’historien Emmanuel Saint-Fuscien, car « on ne joue pas impunément avec les usages publics du passé ».''

3On notera avec intérêt que l'hommage que la France maintient à Colbert en laissant son nom à des lycées s'accompagne par ailleurs d'entraves à la transmission historique. Les écoles françaises n'enseignent pas, ou si peu, la responsabilité de celui-ci dans l'esclavage. Mais cette occultation de l'histoire embête moins Raphaël Enthoven. Allez savoir pourquoi.

4 « Qu'a prévu M. Hollande ? Contacté par Le Monde, le président du CRAN, Louis-Georges Tin, dit avoir reçu, dès dimanche, un mot du nouveau président l'assurant qu'il "distinguerait bien les deux Ferry". Lundi soir, Aquilino Morelle, la plume de M. Hollande, confirmait que telle serait bien la tonalité du discours prononcé par le chef de l'Etat, mardi après-midi, devant la statue honorant l'ancien ministre de l'instruction publique au jardin des Tuileries. » indique cet article du Monde en date du 15 mai 2012.