ITER, DE PLUS EN PLUS CHER ET EN RETARD

La construction du futur réacteur de fusion ITER s’avère de plus en plus longue et coûteuse, selon un rapport d’experts indépendants qui vient d’être présenté aux dirigeants du projet international. Lancé en 2006, ITER, qui associe la Chine, la Corée du sud, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon, la Russie et l’Union européenne, doit être construit à Cadarache (Bouches-du-Rhône), et a pour buit de démontrer que la fusion nucléaire peut être une source d’énergie viable.

D’après le nouveau rapport, analysé dans la revue Science, le futur réacteur ne démarrerait pas avant 2025, cinq ans plus tard que la date précédemment planifiée. Et l’objectif ultime – produire un plasma brûlant qui libère dix fois plus d’énergie qu’il n’en consume – ne serait pas atteint avant 2035. Qui plus est, ces dates supposent une rallonge budgétaire de 4,6 milliards d’euros d’ici 2025. Or, les partenaires d’ITER ne sont pas tous prêts à accepter ce surcoût. En particulier, les représentants de l’Union européenne, qui portent 45% du poids financier, ont fixé les dépenses pour Iter jusqu’à 2020 et n’ont pas l’intention de les augmenter.

Lorsque les partenaires ont signé l’accord de construction en 2006, le projet était supposé aboutir cette année-là et coûter 11 milliards de dollars. Le coût réel pourrait être le triple. Malgré ces dérapages, le directeur général du projet, Bernard Bigot, estime que désormais le projet est sur ses rails : « On a maintenant une estimation crédible du planning et une enveloppe de coût compatible avec les capacités financières de tous les participants », déclare-t-il à Science.

Ce que conteste un expert du projet également cité par Science : « C’est de la fiction, dit ce spécialiste qui préfère rester anonyme. Comme le rapport l’expose très précisément, il y a une foule de suppositions qui ne vont pas se réaliser. » Selon le rapport, la date de 2025 suppose qu’aucun imprévu ne vienne provoquer un nouveau retard.

L’expert cité par Science note que le rapport s’abstient prudemment de fournir une date « probable » pour le démarrage d’ITER, qui serait plutôt 2028 ou 2029. Si les rapporteurs le disaient aussi clairement, estime l’expert, « ils risqueraient de perdre le soutien de l’Union européenne ».

RECORD DE DURÉE POUR DES EMBRYONS HUMAINS CULTIVÉS IN VITRO

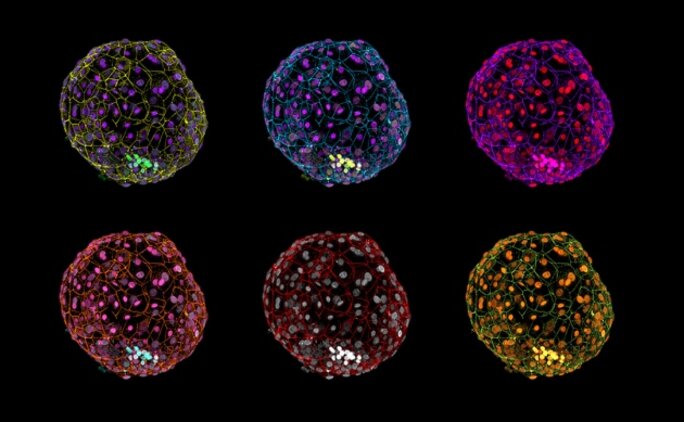

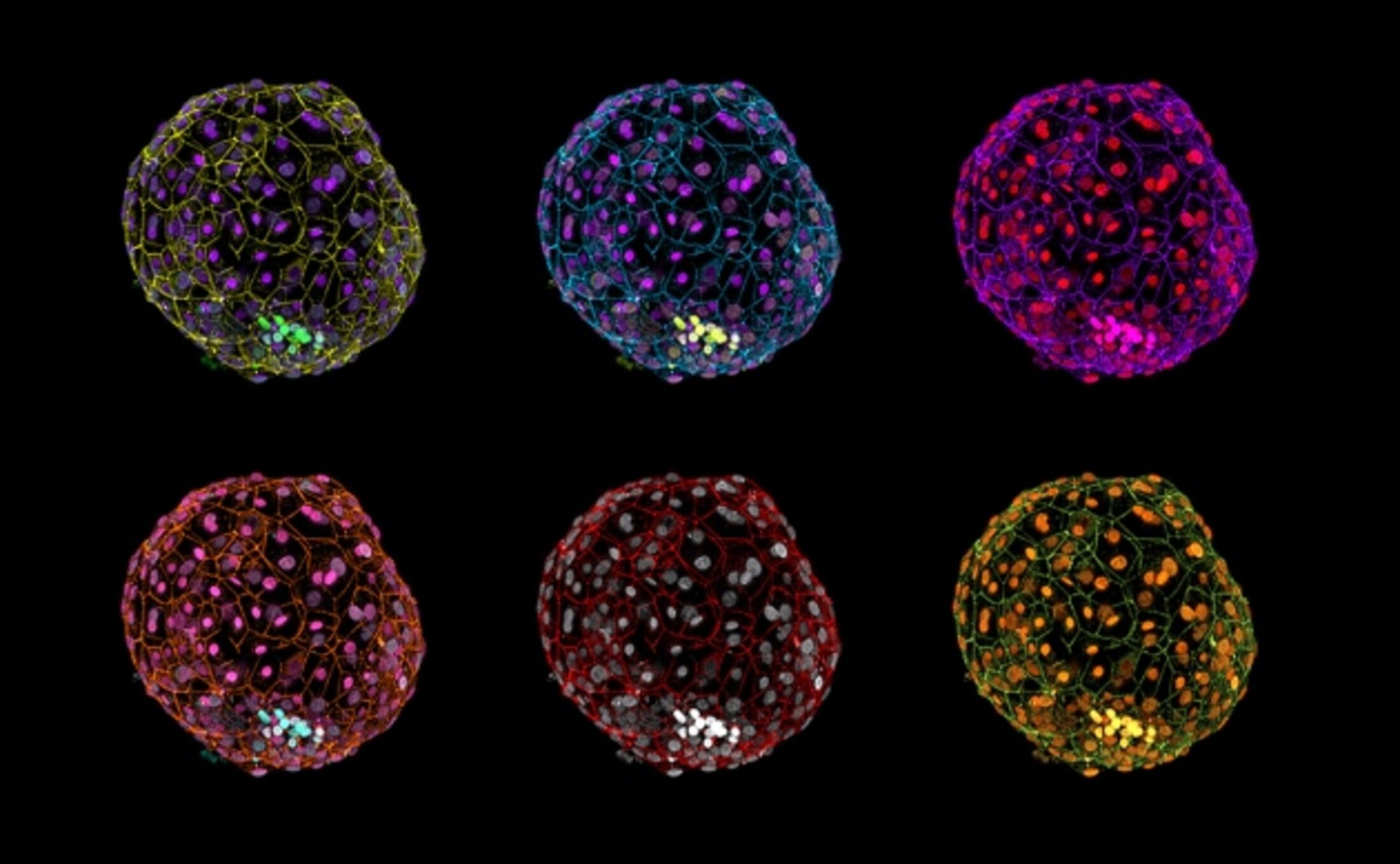

Agrandissement : Illustration 2

Deux équipes, l’une à l’université Rockefeller à New York, et l’autre à l’université de Cambridge au Royaume-Uni, ont réussi à faire pousser des embryons humains en éprouvette pendant 13 jours, nettement plus que le précédent record qui était de 9 jours, annonce la revue Nature. Cette recherche permet d’étudier le développement précoce de l’embryon. Elle pourrait aider à étudier les malformations innées, ou les effets de composés toxiques. Elle pourrait aussi servir à comprendre pourquoi de nombreuses grossesses par fécondation in vitro échouent, et à améliorer le taux de réussite de la FIV.

Mais la recherche sur l’embryon soulève aussi des problèmes éthiques. En l’occurrence, les deux équipes n’ont limité la durée de l’expérience à 13 jours que parce que de nombreux pays et sociétés scientifiques interdisent les recherches sur des embryons âgés de plus de 14 jours. Le débat sur cette limite de 14 jours, qui est assez arbitraire, pourrait être relancé par l’intérêt des nouvelles expériences.

« LIBÉRATION » DE 220 CHIMPANZÉS UTILISÉS POUR LA RECHERCHE

Le plus grand centre de recherche au monde utilisant des chimpanzés, le NIRC (New Iberia Research Center) en Louisiane (Etats-Unis), vient d’annoncer qu’il allait transférer ses 220 chimpanzés dans un sanctuaire de 95 hectares à Blue Ridge, dans les montagnes du nord de la Géorgie, annonce la revue Science. Cette décision fait suite à une intense bataille juridique sur les droits des chimpanzés. Dès 2013, le principal organisme de recherche médical américain, les NIH (National Instituts of Health) ont commencé à supprimer les financements de recherches utilisant des chimpanzés et à placer ces derniers dans des sanctuaires. En juin 2015, tous les chimpanzés présents aux États-Unis, dont 700 utilisés pour la recherche, ont été classés comme faisant partie d’une espèce en danger. Le NIRC a prévu de transférer les chimpanzés par groupes d’une dizaine pour préserver leurs relations sociales, et les 220 chimpanzés devraient avoir déménagé d’ici trois à cinq ans. Le NIRC affirme que sa décision a été prise de manière indépendante des groupes de défense des animaux, qui exercent une forte pression depuis des années contre la recherche menée avec des chimpanzés (voir Samedi-sciences du 6 décembre 2014).

LE RHINOCÉROS BLANC DU NORD POURRAIT ÊTRE SAUVÉ PAR LES CELLULES SOUCHES

Le rhinocéros blanc du nord (Ceratotherium simum cottoni) est une espèce sur le point de s’éteindre : il n’en reste plus que trois individus, protégés dans un parc au Kenya, et qui ne peuvent se reproduire naturellement (le trio est constitué d’un mâle âgé, de sa fille qui ne pourrait pas supporter une gestation du fait de blessures et de la fille de celle-ci, atteinte d’une pathologie utérine).

Pour éviter la fin de l’espèce, des biologistes ont imaginé un plan audacieux consistant à transformer des cellules de rhinocéros vivants et d’autres congelées en spermatozoïdes et en ovules, rapporte la revue Nature. Les chercheurs veulent ensuite recourir à la fécondation in vitro pour obtenir des embryons qui seraient implantées sur une mère porteuse de l’espèce proche Ceratotherium simum simum, ou rhinoceros blanc du sud.

Deux équipes, l’une en Californie (San Diego Zoo Global) et l’autre à Berlin (Leibniz IZW) ont commencé à travailler sur le projet, et estiment que l’approche pourrait permettre de sauvegarder d’autres espèces en situation critique. Mais d’autres conservationnistes estiment que les millions d’euros que risque de coûter l’entreprise seraient mieux employés à préserver par des moyens moins hasardeux les espèces qui ont une sérieuse chance de survivre, à commencer par les rhinocéros blanc du sud. « C’est de la science à la Star Trek », commente Michael Knight, président du Groupe spécialiste des rhinos d’Afrique de l’UICN (union internationale pour la conservation de la nature).