Agrandissement : Illustration 1

Seize mois après s’être posé sur Mars, le robot Curiosity de la Nasa s’oriente vers une nouvelle phase de l’exploration de la planète rouge : la recherche de « fossiles moléculaires », autrement dit de matière organique qui pourrait provenir de microbes martiens aujourd’hui disparus.

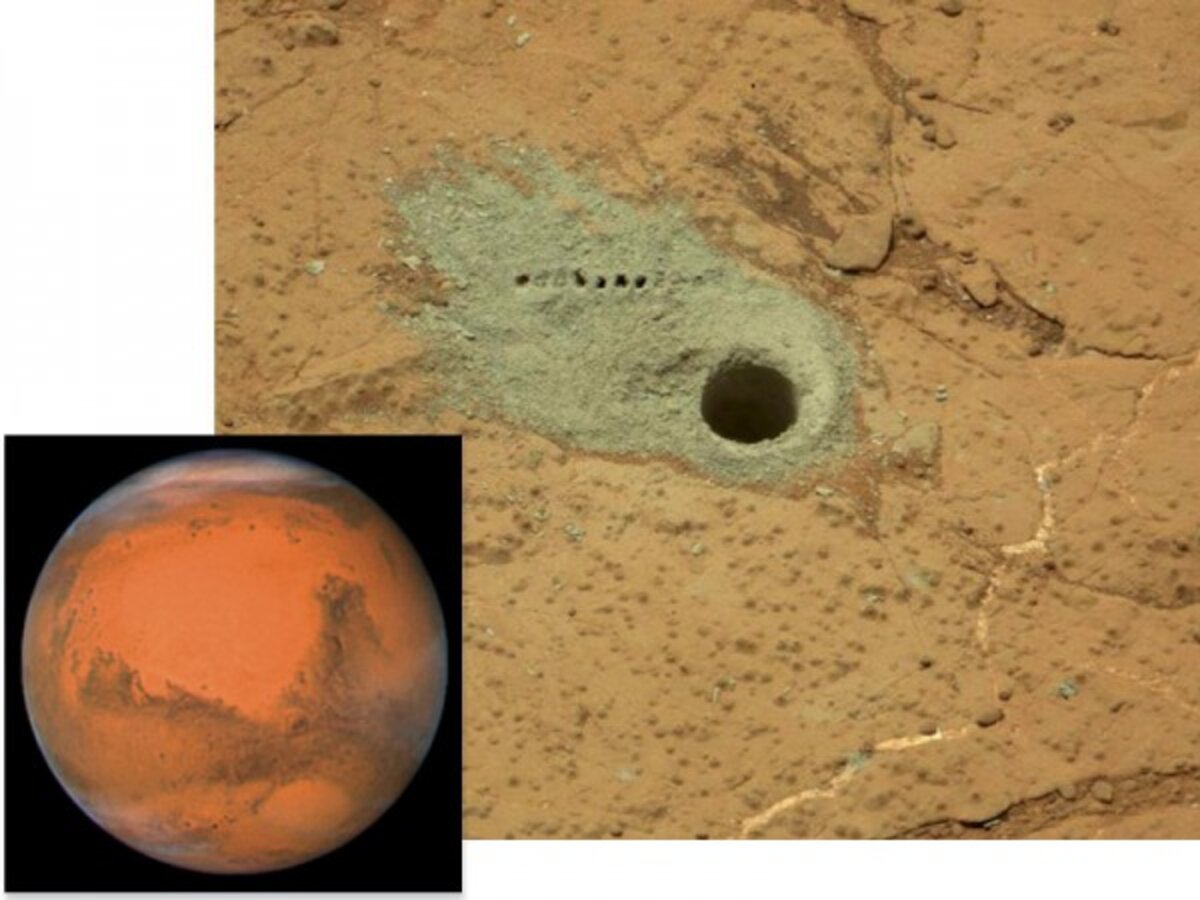

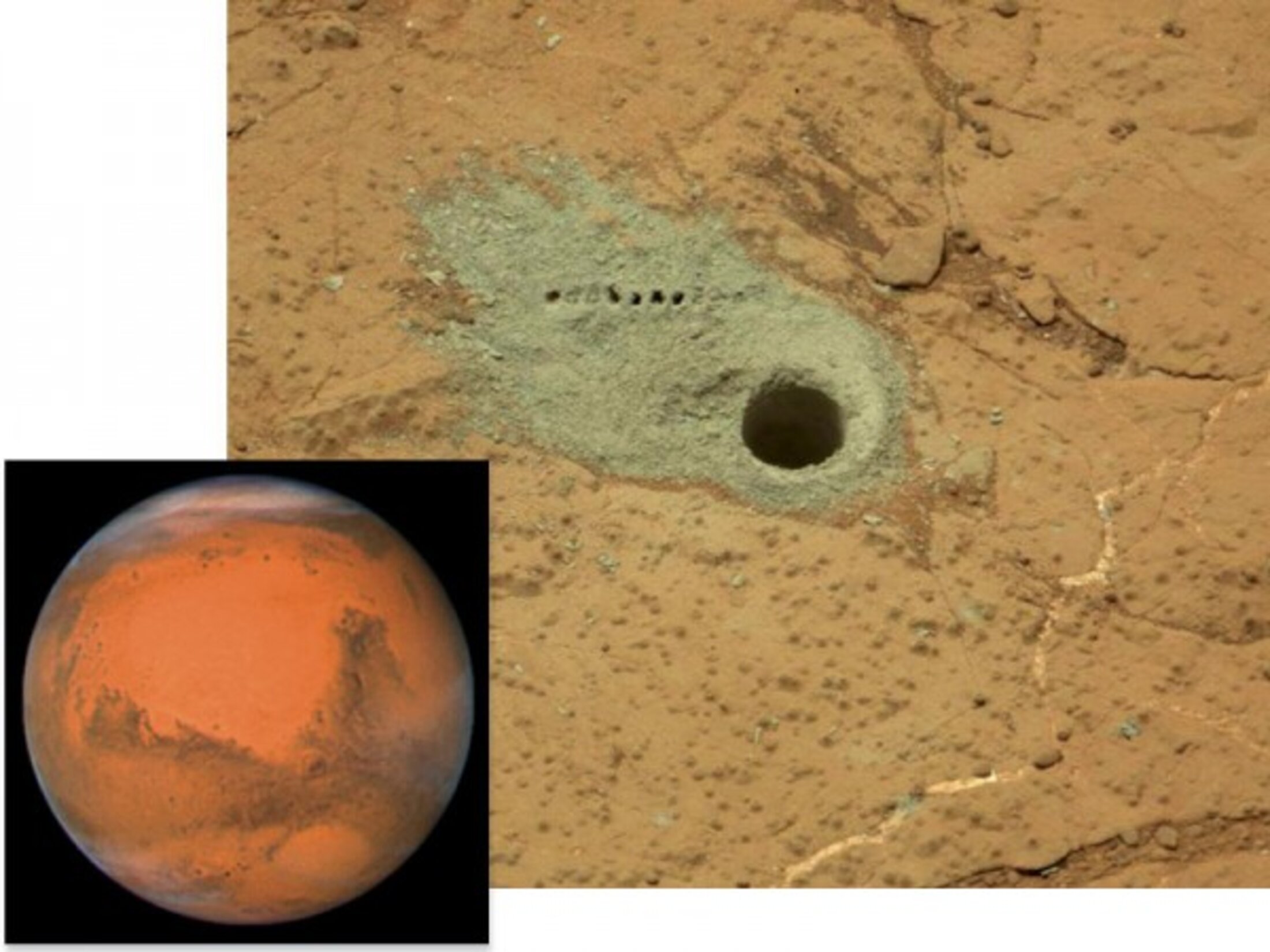

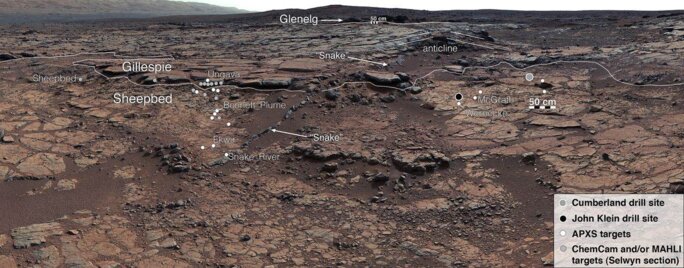

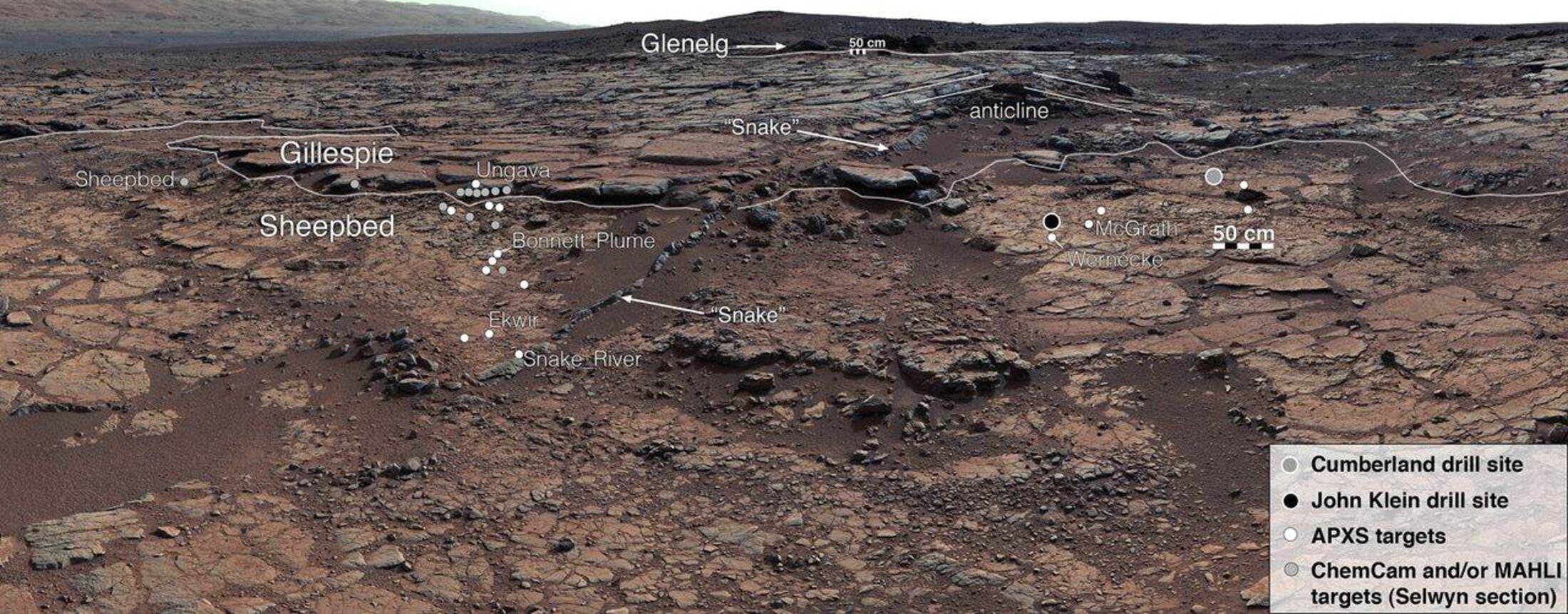

Le théâtre de cette recherche est une zone sédimentaire qui, d’après les scientifiques, aurait pu constituer le lit d’un ancien lac susceptible d’abriter une forme de vie. Le site, appelé Yellowknife Bay, se trouve dans le cratère Gale, à un demi-kilomètre au nord-est du point où Curiosity s’est posé le 6 août 2012. Le robot a commencé à explorer Yellowknife Bay en décembre 2012. Curiosity a effectué deux forages qui ont permis d’analyser la composition chimique de la roche à l’aide des instruments embarqués sur le robot. Six articles publiés simultanément dans la revue Science par les 400 scientifiques du projet Curiosity présentent les résultats de l’étude des sédiments de Yellowknife Bay. Si ces données ne permettent pas de tirer une conclusion définitive, elles apportent de nouveaux indices suggérant que Mars a contenu d’importantes quantité de matière organique, vivante ou non.

Les deux échantillons obtenus par forage sont de la « mudstone », de la boue sédimentaire qui a pu se former au fond d’un ancien lac. Ils contiennent de l’argile et leurs caractéristiques sont compatibles avec un environnement aqueux, pas trop acide (pH neutre) et contenant du fer et du soufre. Cette roche ressemble à celle des environnements lacustres apparus sur notre planèteau début de son histoire. Dans l’un des articles, John Grotzinger, du Caltech (Institut de technologie de Californie) et ses collègues estiment que Curiosity a détecté dans le cratère Gale « un environnement habitable relativement jeune et étonnamment similaire à ceux de la Terre ». Pour les scientifiques, les résultats montrent qu’il a existé des environnements fluvio-lacustres biologiquement viables dans l’histoire de Mars, après la période du Noachien pendant laquelle se sont formés les grands cratères, la planète rouge étant bombardée de météorites.

Dans un autre article, Douglas Ming de la Nasa et ses collègues rapportent les résultats de l’analyse des échantillons avec un instrument appelé SAM, qui détecte les composés volatils obtenus en chauffant la roche et mesure leurs proportions. Or, SAM a montré la présence de gaz carbonique (CO2) dans les échantillons. Une précédente analyse avait mis en évidence une contamination qui faussait les résultats données par SAM. Mais cette fois, l’équipe a effectué une série de tests qui montrent que la contamination représente au maximum 3% du carbone mesuré.

D’où viennent les 97% restants ? Pour Ming et ses collègues, ils pourraient bien être issus d’une matière organique martienne. Les chercheurs ont comparé la roche de l’échantillon obtenu en forant avec de la poussière de la surface de Yellowknife Bay. La poussière a été exposée pendant des millions d’années aux rayons ultraviolets et aux rayons cosmiques, tandis que la roche du fond du lac était protégée par la couche de surface. Lorsque les échantillons ont été chauffés, la roche a émis, à quantité égale, plus de gaz carbonique que la poussière, et à une température plus basse. Cela pourrait signifier que le carbone libéré par la poussière vient de minéraux carbonatés inorganiques, alors que celui de la roche vient est produit par la combustion de matière organique.

Agrandissement : Illustration 3

Mais les chercheurs restent prudents dans leur interprétation : les résultats sont cohérents avec la présence de carbone organique, mais l’origine de ce carbone n’est pas forcément martienne. En effet, de grandes quantités de matière organique sont déposés sur Mars en permanence par les météorites et les poussières cosmiques. Les chercheurs estiment que ces composés organiques, qui ne proviennent pas d’êtres vivants mais de processus chimiques se déroulant dans l’espace, pourraient expliquer le carbone détecté dans les échantillons recueillis par Curiosity.

Pour pouvoir trancher entre les deux hypothèses, il faudrait détecter directement de la matière organique et l’analyser. Mais les chercheurs se heurtent à un obstacle : les rayons cosmiques pénètrent la roche jusqu’à une profondeur de l’ordre du mètre, bien au-delà) des quelques centimètres forés par Curiosity, et détruisent au fil du temps toute matière organique. Un moyen de contourner cet obstacle serait d’identifier une roche qui a été ensevelie sous une couche protectrice de quelques mètres, et découverte seulement récemment par le vent. La mesure des quantités d’isotopes d’hélium, de néon et d’argon produits par les rayons cosmiques permet de déduire la durée pendant laquelle une roche a été exposée à ces rayons. Cette mesure fournit donc un critère pour chercher le site de forage idéal, qui reste à découvrir.

Même si les chercheurs réussissent à confirmer l’existence de matière organique d’origine martienne, on peut être à peu près certain que le cratère Gale n’a jamais abrité une vie exubérante. L’analyse des dépôts sédimentaires de Yellowknife Bay montre qu’il y a eu peu d’érosion, ce qui suggère qu’il y avait peu d’eau autour. La zone ressemblait probablement plus à un désert aride comme celui d’Atacama au Chili qu’à une vallée verdoyante. En revanche, le fond du lac, lui, pouvait constituer un environnement favorable à l’existence de bactéries vivant sans oxygène, et tirant leur énergie des déséquilibres chimiques entre les composés minéraux du sédiment (comme les bactéries des sources hydrothermales profondes).

La chasse aux fossiles moléculaires permettra peut-être de savoir si cette vie microbienne s’est vraiment développée. Dans l'affirmative, cela ne remonterait pas au tout début de l’histoire de Mars, mais à moins de 4 milliards d’années, sensiblement à l’époque où la vie est apparue sur Terre (entre 3,6 et 3,8 milliards d’années). Jusqu’ici, on pensait plutôt que Mars avait été habitable pendant la toute première partie de son histoire, il y a 4,4 milliards d’années (voir samedi-sciences n°109 du 23 novembre 2013). Surprise : à Yellowknife Bay, la période habitable pourrait être plus récente, et se serait prolongée pendant des dizaines de millions d’années.

Beaucoup moins longtemps, malgré tout, que sur la Terre. Le caractère éphémère – à l’échelle des temps géologiques – de l’hypothétique vie martienne montre que le plus étonnant n’est pas que la vie ait pu exister sur la planète rouge, mais qu’elle se soit maintenue aussi longtemps sur la nôtre, malgré tous les facteurs qui auraient pu la faire disparaître.