Certaines théories scientifiques ne tiennent qu'à un cheveu. La théorie de l'origine africaine unique de notre espèce, dite théorie «Out of Africa», pourrait bien être dans ce cas. En l'occurrence, il s'agit d'un cheveu ayant appartenu à un Aborigène d'Australie qui l'avait donné, il y a un siècle, à l'anthropologue britannique Alfred Cort Haddon (voir Samedi-sciences du 8 octobre). L'ADN de ce cheveu a été analysé par une équipe internationale de généticiens, dirigée par les Danois Morten Rasmussen et Eske Willerslev, qui en a tiré la première séquence complète du génome d'un Aborigène. Or, cette séquence montre que les premiers Australiens sont issus d'une vague migratoire partie d'Afrique il y a plus de 60.000 ans, qui a traversé toute l'Asie du sud pour aboutir en Australie il y a environ 50.000 ans.

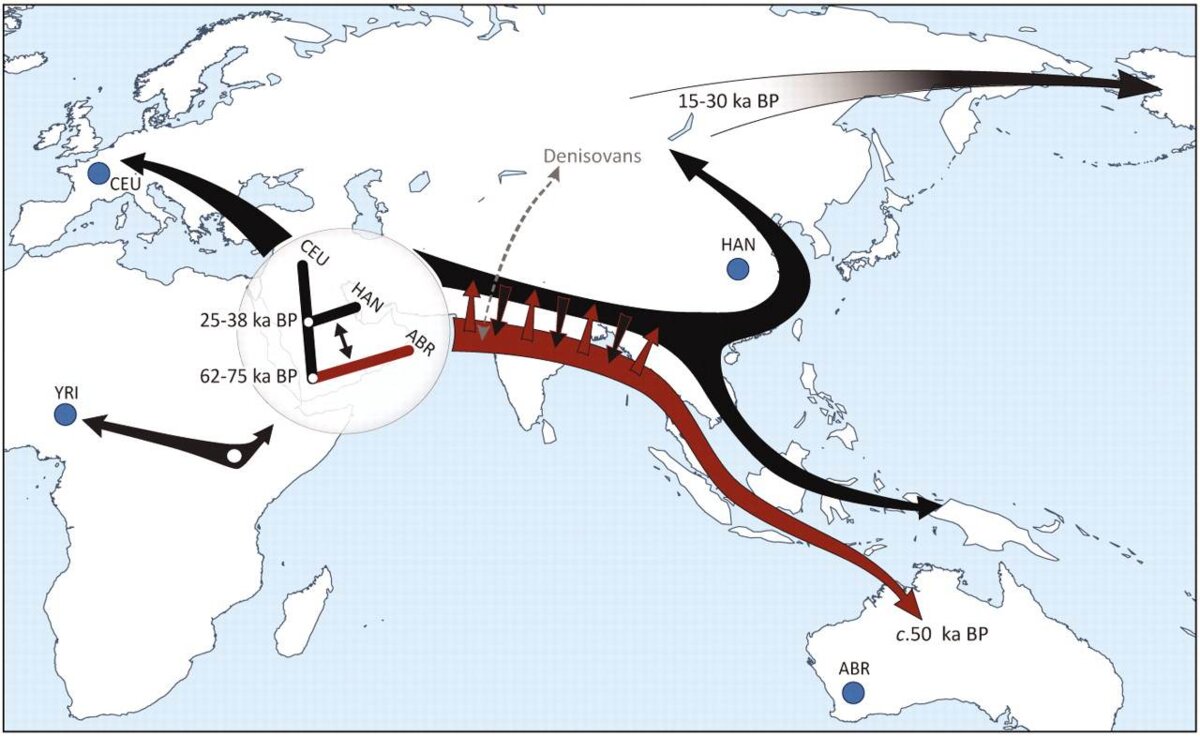

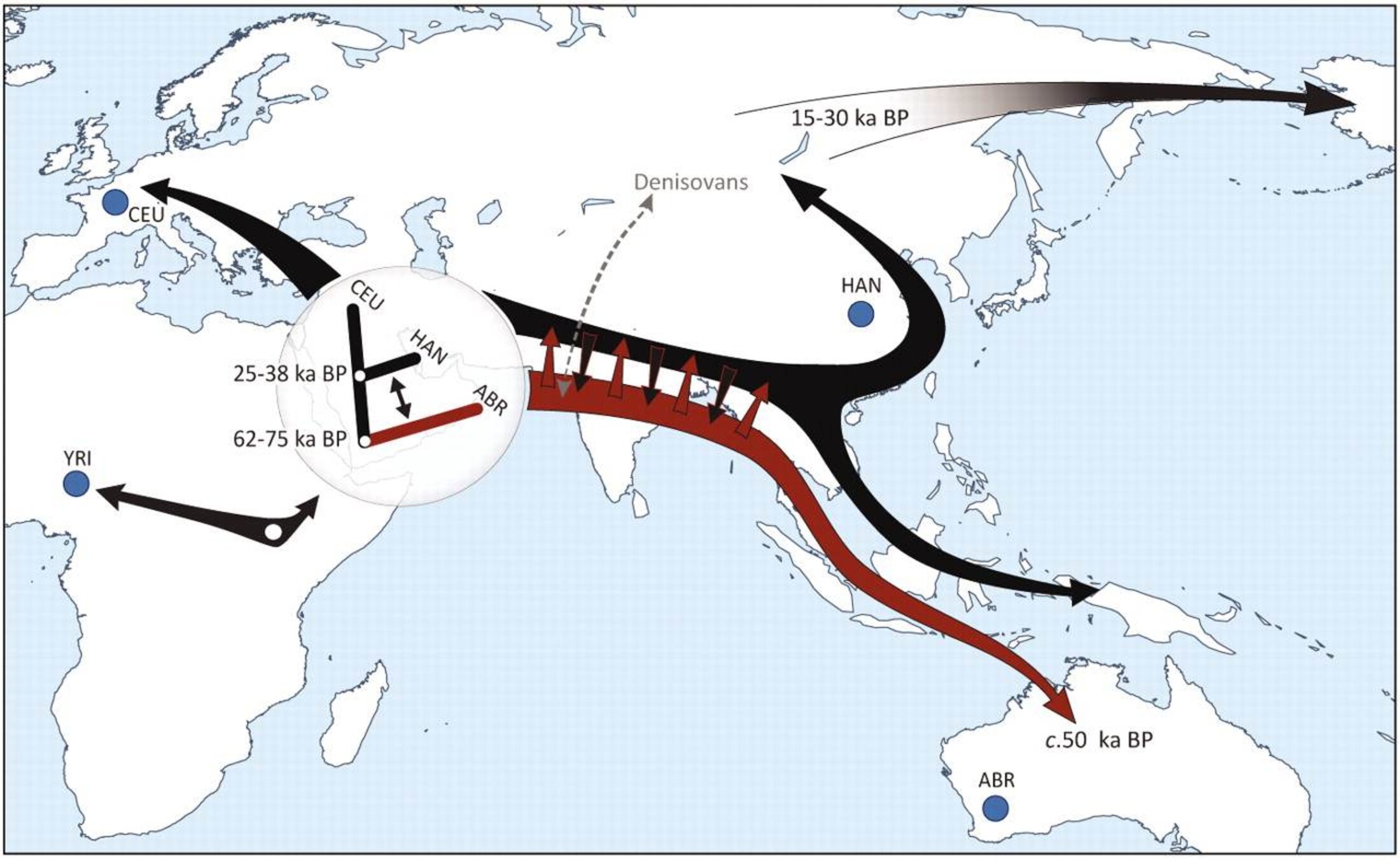

Agrandissement : Illustration 1

Cette découverte ne s'accorde pas avec la théorie Out of Africa. Cette dernière est actuellement le modèle dominant en paléoanthropologie pour expliquer l'origine et l'essor de l'«homme moderne», autre nom d'Homo Sapiens. Elle postule que l'homme moderne est apparu d'abord en Afrique il y a entre 100.000 et 200.000 ans (ce qui n'est pas si moderne que ça). Et que dans un deuxième temps, l'homme moderne africain est sorti de son continent d'origine et a progressivement conquis la planète en remplaçant les populations antérieures d'hommes archaïques, notamment les Néandertaliens. Cette sortie d'Afrique remonterait à 60.000 ans. Quant aux peuples d'Asie et d'Océanie, ils seraient, dans ce scénario, tous issus d'une même migration remontant au maximum à 38.000 ans.

Le cheveu analysé par Rasmussen et Willerslev démontre que l'histoire est plus compliquée : il y a eu au moins deux vagues de peuplement de l'Asie, et les Aborigènes d'Australie sont l'une des plus anciennes populations ayant vécu hors d'Afrique.

Indépendamment, Mark Stoneking, de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig, a mis en évidence une migration ancienne vers l'Asie du sud-est : des comparaisons d'ADN montrent qu'Aborigènes et Mélanésiens sont issus d'une vague de peuplement distincte et antérieure à celle dont descendent les Asiatiques.

En fait, les progrès du séquençage de l'ADN sont en train, touche par touche, de transformer complètement le tableau de nos origines. D'autres comparaisons génomiques effectuées par l'équipe de Willerslev montrent que le génome des Aborigènes et celui des Mélanésiens se ressemblent, et sont plus proches des génomes des Européens et des Asiatiques que de ceux des Africains. Tous ces éléments vont dans le même sens : une «avant-garde» d'hommes modernes aurait quitté l'Afrique il y a plus de 60.000 ans et aurait progressé rapidement à travers l'Asie du sud jusqu'à l'Australie et la Mélanésie. Mais la plupart des peuples actuels d'Asie seraient issus d'une deuxième vague plus tardive.

Ce n'est pas tout : dans son voyage vers l'Australie, la première vague aurait rencontré des humains archaïques, les Denisovans. L'homme de Denisova est encore assez mystérieux. Son histoire scientifique est toute récente : l'année dernière, l'équipe de Svante Pääbo, à l'Institut Max Planck de Leipzig, a séquencé l'ADN d'un os de doigt retrouvé dans la grotte de Denisova, au cœur des montagnes de l'Altaï, en Sibérie. Le doigt, remarquablement conservé, était celui d'une fillette, mais non d'une jeune fille moderne. La demoiselle en question n'est pas une représentante d'Homo sapiens, mais appartient à une lignée archaïque descendant d'Homo Erectus, lequel a quitté l'Afrique il y a presque 2 millions d'années, bien longtemps avant l'homme moderne.

Les recherches menées dans la grotte de Denisova ont montré que ce site exceptionnel avait été fréquenté par trois variantes de l'espèce humaine : les Néandertaliens, les hommes modernes et les Denisovans, dont on ne connaît à ce jour que trois fossiles, tous retrouvés dans la fameuse grotte sibérienne. Mais cette rareté n'empêche pas que dans le passé, les Denisovans, comme les Néandertaliens, se sont croisés avec les hommes modernes.

En effet, les analyses d'ADN effectuées par les chercheurs de Leipzig montrent que les Aborigènes et les Mélanésiens possèdent des segments d'ADN communs avec les Denisovans. Mais on ne trouve pas l'ADN des Denisovans chez tous les peuples océaniens ; ils sont absents, par exemple, du génome de l'ethnie Jehai de Malaisie. Ce qui confirme encore un scénario en deux vagues, l'une ayant atteint l'Océanie directement, sans croiser les groupes humains archaïques, tandis qu'une autre se serait mélangée avec les Denisovans.

Selon Stoneking, ce scénario implique que les Denisovans ont autrefois été dispersés du sud de la Sibérie jusqu'au sud-est de l'Asie tropicale, même si les seuls fossiles retrouvés sont dans l'Altaï. Le paléo-anthropologue Christopher Stringer, du Museum d'histoire naturelle de Londres, se dit impressionné des informations que ses collègues ont pu tirer d'un cheveu : « Ces techniques promettent beaucoup dans l'avenir », estime-t-il.

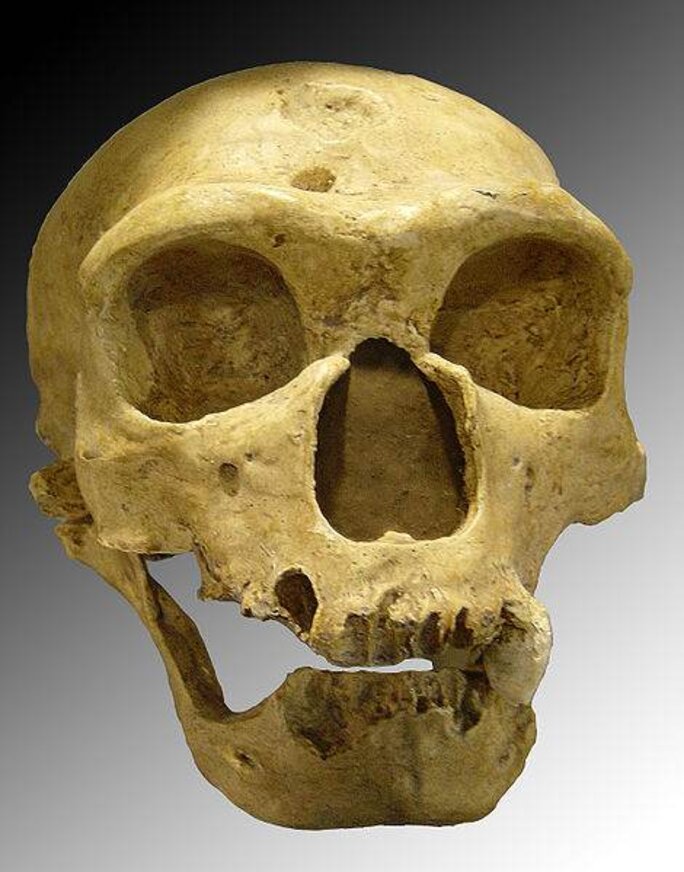

Le même Christopher Stringer vient de signer un article dans la revue Plos Onequi tend à prouver que les hommes modernes se sont croisés avec les humains archaïques, non seulement en Europe et en Asie, mais aussi en Afrique ! Stringer a étudié un crâne trouvé en 1965 au Nigeria, sur un site nommé Iwo Eleru. Ce crâne présente un aspect archaïque mais n'est pas âgé de plus de 13.000 ans. Une anomalie pour la théorie de l'origine africaine unique, selon laquelle tous les groupes archaïques auraient été remplacés par Homo Sapiens, de sorte qu'on ne s'attend pas à trouver un spécimen archaïque à une date aussi récente. Par contre, l'anomalie s'explique si l'on suppose un croisement entre homme moderne et homme archaïque, car les traits ancestraux peuvent dans ce cas avoir été conservés même longtemps après l'apparition d'Homo sapiens.

Michael Hammer, de l'université d'Arizona à Tucson, vient de publier dans la revue PNAS un article allant dans le même sens. En analysant les ADN de trois populations de chasseurs cueilleurs d'Afrique-subsaharienne (Mandenkas, pygmées Biaka et San), Hammer a démontré que ces peuples possèdent aussi des séquences archaïques.

D'autres recherches devraient prolonger ces découvertes, que Stringer résume ainsi dans la revue Science : «L'histoire de l'Afrique ne se résume pas à l'apparition des hommes modernes et à la disparition de tout le reste.» Une idée que confirme le généticien des populations Laurent Excoffier, de l'université de Berne (Suisse) : ««S'il y a eu des croisements hors d'Afrique [entre Homo sapiens et hommes archaïques], il est vraisemblable que cela s'est produit aussi en Afrique.»

Bref, loin d'être le rouleau compresseur effaçant tout sur son passage que décrit le scénario Out of Africa, l'homme moderne n'aurait conquis la planète que par vagues successives, en se mêlant aux populations humaines qui le précédaient, et en conservant les traces génétiques de ces mélanges. Michael Hammer, cité par Science, affirme: «La charge de la preuve est désormais à ceux qui affirment qu'il y a eu un remplacement complet [des hommes anciens par les modernes]. Il y a seulement deux ans, c'était l'inverse.» En un mot, on assiste à un changement de paradigme en paléo-anthropologie. Et il a suffi d'un cheveu pour l'amorcer...