Une fable d’Ésope vante l’astuce d’un corbeau assoiffé qui se trouve devant une jarre contenant de l’eau, mais pas assez remplie pour que le bec de l’oiseau puisse atteindre le liquide : ne se laissant pas abattre, le corbeau jette des cailloux dans la jarre et fait ainsi monter le niveau d’eau jusqu’à pouvoir se désaltérer.

Agrandissement : Illustration 1

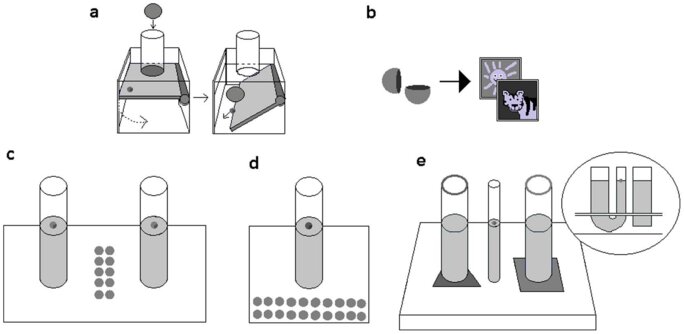

Cette fable reposait sans doute sur une observation réelle, comme l’ont confirmé, environ 2600 ans plus tard, les travaux d’une équipe britannique de psychologues expérimentaux. A l’université de Cambridge, Lucy Cheke, Nicola Clayton et leurs collègues ont réalisé une série d’expériences qui ont prouvé que des corvidés étaient bel et bien capables de faire monter le niveau de l’eau dans un récipient en y jetant des cailloux ou autres projectiles submersibles.

Les corvidés testés - il s’agit de geais des chênes (Garrulus glandarius) - ont aussi fait monter le niveau d’intelligence attribué à leur espèce, car au cours des expériences, ils ont clairement fait la différence entre jeter un caillou dans l’eau ou le jeter dans un tube rempli de sciure de bois. Les deux tubes contiennent un appât qui dans un cas flotte à la surface de l’eau et dans l’autre est posé sur la sciure. Dans les deux cas, le niveau du substrat est trop bas pour que les geais puissent attraper l’appât. Après quelques essais, les corvidés réalisent que le niveau de la sciure ne s’élève pas quand ils jettent des billes dessus, et se concentrent sur le tube d’eau.

Au cours d’un deuxième test, on présente aux geais un tube unique contenant de l’eau, et les oiseaux ont le choix entre jeter des morceaux de caoutchouc lourds ou des morceaux de mousse de polyutéthane qui flottent. Là aussi, au bout d’un certain nombre d’essais, les oiseaux identifient la manœuvre inefficace - jeter l’objet qui flotte - et optent pour celle qui donne le résultat attendu, à savoir utiliser l’objet le plus lourd pour élever le niveau de l’eau et attraper l’appât.

Agrandissement : Illustration 2

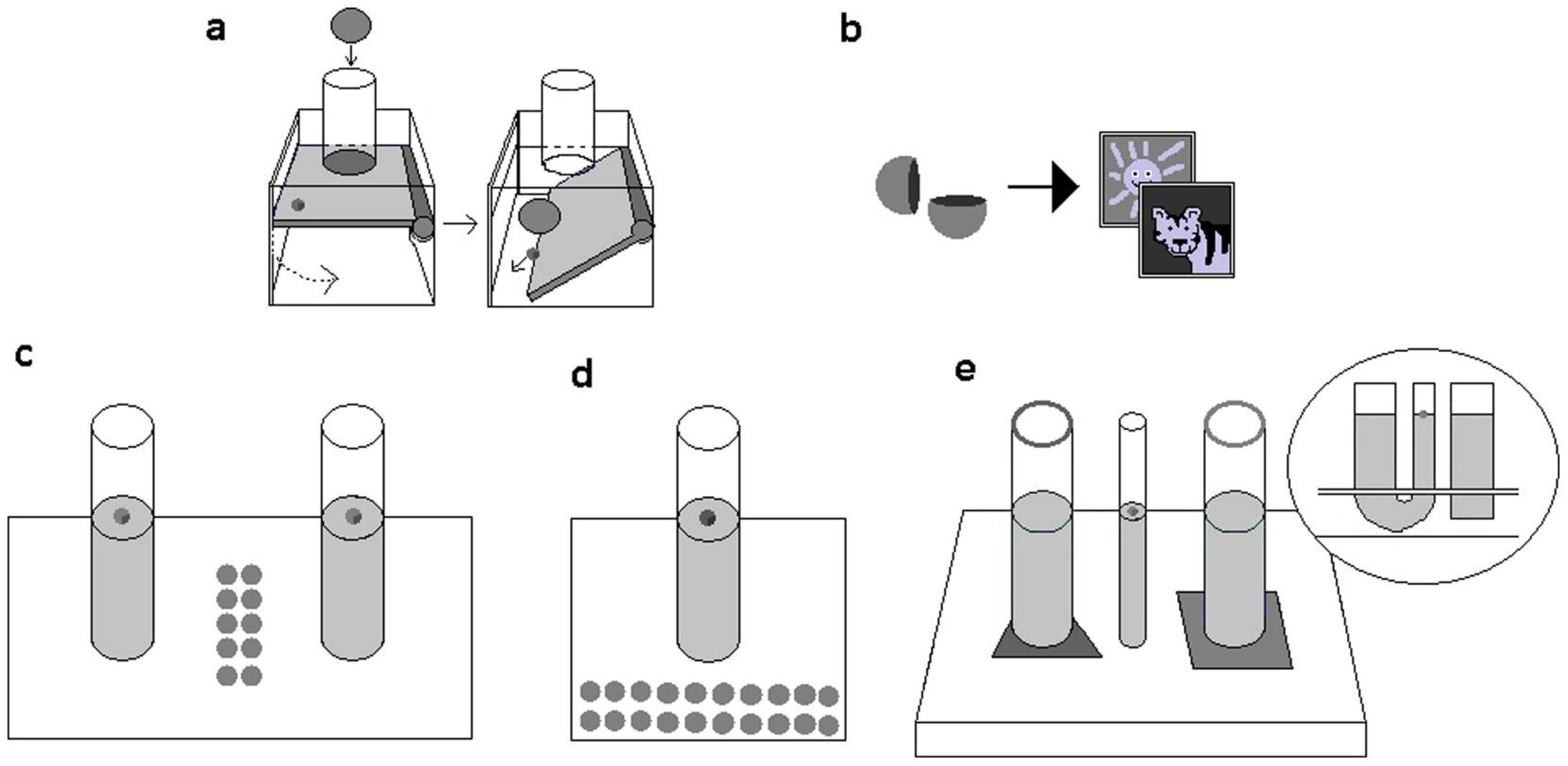

Mais les psychologues britanniques, cherchant à cerner les limites du raisonnement de l’oiseau, ont élaboré un troisième test, beaucoup plus vicieux. Cette fois, le geai se voit présenter un dispositif dont une partie est masquée. Ce dispositif est constitué d’un tube en U contenant de l’eau, et dont un des branches est deux fois plus étroite que l’autre ; le U est à moitié rempli d’eau et un appât flotte à la surface dans la branche fine ; à côté se trouve un tube normal, de la largeur de la grosse branche du U, et également à moitié rempli d’eau.

Le piège est double : d’une part, une plaque opaque masque la jonction entre les deux branches du U, de sorte que le geai voit seulement un gros tube et un petit tube, sans lien apparent ; et il voit un deuxième gros tube qui semble en tous points semblable à l’autre ; d’autre part, les objets à jeter dans l’eau sont trop gros pour entrer dans la branche fine du U, celle dans laquelle l’appât a été placé.

Que faire ? Au lecteur qui ne trouverait pas la solution, on doit signaler que des enfants de 7 ans y sont parvenus… mais pas les geais ! Après avoir testé les corvidés, Lucy Cheke et Nicola Clayton ont en effet réalisé une série d’expériences avec un groupe de 80 enfants âgés de 4 à 10 ans (et ayant obtenu la permission de leurs parents).

Précisons aussi que le ver de terre utilisé comme appât pour les geais a été remplacé, pour les enfants, par un jeton flottant qui peut, une fois gagné, être échangé contre un sticker… Quand aux cailloux et autres morceaux de caoutchouc, on leur a substitué des billes, qui coulent au fond du tube, et de petites balles de liège qui, elles, flottent.

Les résultats de cette étude publiée le 25 juillet 2012 dans PlosOne diffèrent entre les deux premières tâches et la troisième. Les deux premières, « eau contre sciure » et « bille lourde contre objet flottant », sont solubles par la plupart des enfants, même petits. A huit ans, le jeune humain a compris l'essentiel: il sait que jeter une bille dans l’eau fait monter le niveau, que ça ne marche pas avec la sciure, et que pour faire monter le niveau de liquide il ne faut pas utiliser un objet qui flotte.

Les plus petits (5 à 7 ans) ont un peu plus de mal. Il leur faut cinq essais pour apprendre à faire le bon choix. Un bambin de 4 ans a échoué au test entre objet flottant et non flottant.

Qu’en est-il pour le troisième test, celui où le dispositif comporte un tube en U à moitié caché ? Plusieurs enfants ont trouvé la solution - mettre une bille dans la grosse branche du U, ce qui fait monter l'eau des deux côtés - en trois essais. Au total, les enfants de 7 à 10 ans réussissent le test avec un score qui ne s'explique pas par le hasard, tandis que les 4-5 ans ne font pas mieux que le hasard.

Si l’on compare les enfants et les corvidés, on constate que pour les deux premiers tests, l’oiseau fait grosso modo jeu égal avec un enfant de 4 à 7 ans. Mais pour la troisième tâche, le geai échoue, contrairement à un enfant de 7 ans.

D’où vient cette discordance ? Dans les deux premiers tests, la bonne réponse est associée à une relation de cause à effet assez simple : une bille qui tombe au fond de l’eau fait monter le niveau. Dans le troisième test, l’action efficace consiste à jeter une bille dans un tube qui est apparemment sans relation avec celui où se trouve l’appât (ou le jeton), puisque la jonction en U est masquée. La relation de cause à effet n’est pas clairement visible. Selon le terme des chercheurs, ce troisième test est « contre-intuitif ».

Pourquoi cet aspect contre-intuitif est-il plus dérangeant pour l'oiseau que pour l'enfant ? Une première explication avancée par Lucy Cheke et ses collègues et que les corvidés ont une compréhension au moins partielle de l’enchaînement causal entre le lancer de caillou et la montée du niveau d’eau. Ce savoir serait en fait un handicap pour le geai dans le troisième test: ils échouerait parce que faire monter le niveau d’eau dans la branche fine lui apparaîtrait impossible.

Selon Lucy Cheke, les enfants ne souffrent pas du même handicap parce qu'ils ne s'arrêtent pas à l’impossibilité apparente : ils donnent une priorité au résultat de l’action. Ils essaient donc les deux tubes larges et choisissent celui qui a l'air d'être le bon, même s'ils n'ont pas saisi l'explication de leur succès, à savoir que le tube étroit communique avec l’un des deux tubes larges.

En somme, les enfants ont plus de facilité que les oiseaux à admettre une relation causale en apparence impossible. « Les enfants partent sans a priori sur ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, estime Lucy Cheke, interrogée dans Science. C’est pour cela qu'ils apprécient la magie, et croient toutes les histoires fantaisistes qu’on leur raconte. »

Faut-il en conclure qu’il existe une barrière infranchissable entre le mode de pensée de l’enfant, souple et ouvert, et celui du corbeau dont les connaissances physiques, même sophistiquées, sont peu adaptables ? Les choses ne sont peut-être pas aussi tranchées qu’il y paraît, car le problème comporte une composante culturelle, comme le soulignent Lucy Cheke et ses collègues. Il existe en effet une importante différence entre le monde des oiseaux et l’univers quotidien des enfants d’aujourd’hui : les seconds sont entourés d’un grand nombre d’objets technologiques dont le fonctionnement n’est pas immédiatement compréhensible - lampes électriques, téléphones, ordinateurs, etc.

Appuyer sur un bouton pour allumer la lumière, mettre un CD en route, faire apparaître une image sur un écran, entendre la voix d’une autre personne dans un appareil téléphonique : ces actes devenus banals relèvent d’une magie quotidienne auxquels les enfants sont accoutumés. Et dont, bien sûr, ils ne détiennent pas l’explication causale (pas plus, d’ailleurs, que la majorité des parents).

Entourés d’objets dont les mécanismes sont cachés et qui rendent le monde en apparence magique, les enfants auraient un « biais » culturel qui les pousse à accepter des relations causales en apparence impossibles. Les corvidés, eux, vivent dans un monde plus terre à terre. Un monde dans lequel, lorsque la jarre n’est pas assez remplie, on se retrouve le bec dans l’eau… ou plutôt à sec.

Mais cette différence d’univers quotidien n’implique pas que les oiseaux soient irrémédiablement fermés à la magie. Dans un billet précédent, on a vu qu’un autre corvidé, le jardinier à nuque rose, construit, pour séduire les femelles, une tonnelle aménagée pour produire une illusion d’optique qui le fait apparaître plus attirant (voir samedi-sciences n°27). L’échec du geai des chênes au test du tube en U n’est peut-être pas définitif.

Attention: Samedi-sciences prend ses quartiers d'été et s'éclipse pendant trois week-ends. Prochain rendez-vous: samedi 25 août.