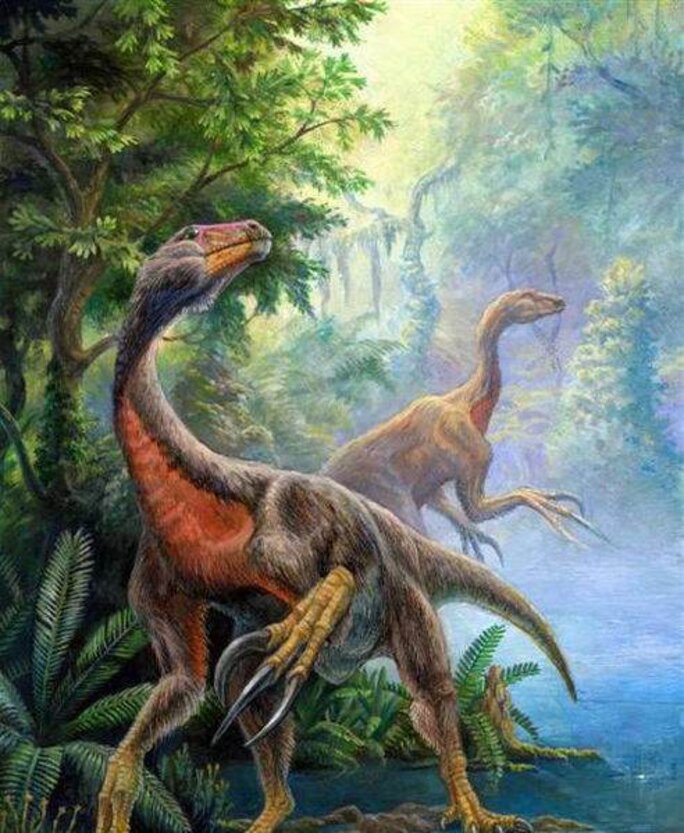

Agrandissement : Illustration 1

Une étude, menée par la paléontogue Meike Köhler à l’université autonome de Barcelone, apporte un élément décisif dans la controverse qui remonte au XIXème siècle sur le métabolisme des dinosaures: étaient-ils, comme les reptiles actuels, des animaux à sang froid? Ou, comme les oiseaux dont ils sont les ancêtres, avaient-ils le sang chaud?

L'étude de Meike Köhler, qui vient de paraître dans la revue britannique Nature, plaide fortement en faveur de l'hypothèse de dinosaures à sang chaud. En termes plus précis, cela implique que les diplodocus et autres sauropodes géants, les plus grands vertébrés terrestres de l’histoire de la vie, auraient pu être endothermes et non ectothermes comme on le pensait généralement.

Les animaux ectothermes puisent leur chaleur de l’environnement extérieur et ont une température corporelle variable. Les animaux endothermes ont un organisme qui produit sa propre chaleur et maintient généralement une température corporelle stable (homéothermie).

Les hypothèses sur la température corporelle des dinosaures reposent essentiellement sur l’étude du tissu osseux, faute de pouvoir analyser les tissus mous. Cette étude a mis en évidence des « lignes d’arrêt de croissance » régies par un cycle annuel. On interprétait ces lignes en supposant que les dinosaures étaient ectothermes, et que par conséquent leurs processus métaboliques dépendaient de sources de chaleur externes. Comme la croissance de l'os nécessite un métabolisme élevé, on supposait que les lignes d'arrêt correspondaient à la période de l'année où il fait froid, où la température corporelle de l'animal ralentit et où son métabolisme baisse, faute d’énergie thermique.

Selon ce raisonnement, les animaux endothermes, mammifères et oiseaux, qui produisent leur propre chaleur interne, devraient pouvoir assurer une croissance continue de leur tissu osseux. Ils ne devraient donc pas présenter de lignes d'arrêt de croissance. Cette dichotomie entre endothermes et ectothermes a conduit à considérer les grands reptiles de la préhistoires, dont les os montrent une croissance cyclique, comme des animaux « à sang froid ».

Tel était l'état des connaissances jusqu'aux travaux de Meike Köhler et de ses collègues. Or, leur étude, la plus détaillée jamais réalisée dans ce domaine, démontre que si les lignes d'arrêt correspondent bien aux saisons, la croissance cyclique n’est pas réservée aux ectothermes. Les chercheurs de Barcelone ont analysé à l’aide d’un microscope polarisant des micrographies de 115 fémurs de ruminants sauvages appartenant à 41 espèces d’Afrique et d’Europe. L’échantillon comprend des gazelles, des antilopes, des cervidés, des bovins, etc. Cet échantillon couvre la majorité des groupes de ruminants et des environnements où ils vivent, depuis les Tropiques jusqu'aux régions polaires.

Que montre cette étude panoramique ? Elle fait apparaître que les reptiles ectothermes ne sont pas seuls à présenter des lignes d’arrêt de croissance: on les observe aussi chez les ruminants. Selon les chercheurs, la croissance cyclique du tissu osseux est un « trait universel des homéothermes endothermes ». La croissance osseuse s’arrête à la mauvaise saison, pendant laquelle les animaux ralentissent leur métabolisme pour économiser l’énergie. A la belle saison, le métabolisme repart, et les os se remettent à pousser. Les mammifères ne seraient donc guère différents des reptiles sur ce point.

Le principal argument en faveur des dinosaures à sang froid est ainsi réfuté. L’étude de Köhler enfonce un autre clou dans le sens de dinosaures à sang chaud : elle confirme une observation antérieure selon laquelle la densité des vaisseaux sanguins dans le tissu osseux des grands dinosaures est élevée; ce dernier point implique un flux sanguin élevé et une croissance rapide, peu compatible avec l’hypothèse de dinosaures à sang froid.

Dès le XIXème siècle, Thomas Henry Huxley (1825-1895), l’un des plus ardents défenseurs de Charles Darwin, avait avancé l'idée que les dinosaures pouvaient être endothermes. C’est Huxley qui, le premier, a vu l’Archaeopteryx comme une forme transitoire entre dinosaures et oiseaux. Si les oiseaux, qui sont homéothermes, descendent des dinosaures, il est logique de supposer qu’ils ont hérité l’homéothermie de leurs ascendants dinosauriens (voir Samedi-sciences du 7 avril).

Mais les oiseaux sont issus d’un groupe particulier de dinosaures, les théropodes, dont font partie les tyrannosaures. L’homéothermie aurait pu apparaître dans ce groupe et non chez tous les dinosaures. Selon cette conception, jusqu'ici la plus répandue chez les scientifiques, les grands dinosaures herbivores comme le diplodocus et les autres sauropodes géants auraient été ectothermes, contrairement aux dinosaures plus petits dont descendent les oiseaux. Ce que semblait prouver l’existence de lignes d’arrêt de croissance sur leurs os.

L’élément nouveau qu’apporte l’étude de Meike Köhler, c’est que les lignes de croissance ne sont pas une preuve d'ectothermie. Par conséquent, même les sauropodes géants, qui ne sont pas les ascendants directs des oiseaux, auraient pu être endothermes et homéothermes.

Le diplodocus a longtemps été décrit comme lent, balourd et assez stupide. Son tissu osseux le réhabilite. Tout compte fait, il devait être vif et agile, malgré sa taille. Et c’était probablement un reptile à sang chaud, bizarrerie selon nos critères actuels. Comme quoi on n’a pas seulement l’âge de ses artères, on a aussi la température de son squelette.