Il fut un temps où bien des journalistes-photographes choisissaient ouvertement de se positionner du côté des manifestants. Les cadrages proposés invitaient ainsi notre regard à partager le point de vue de ces manifestants, à faire face aux forces de l'ordre, à nous solidariser d'une certaine façon à leurs gestes.

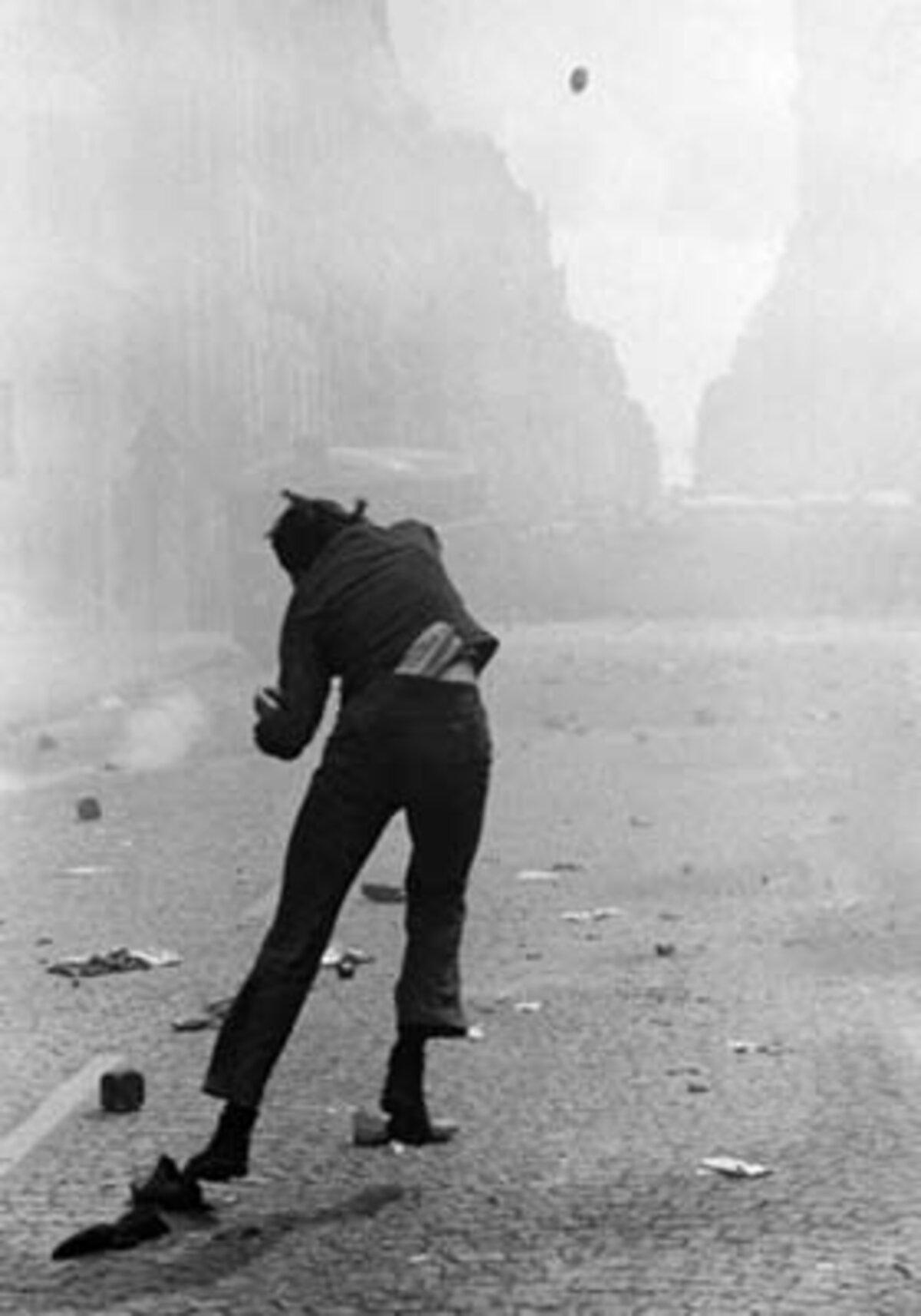

Photo de Gilles Caron - mai 1968

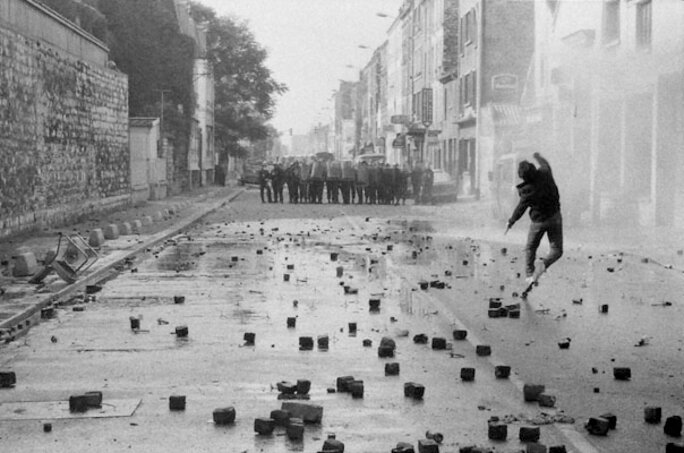

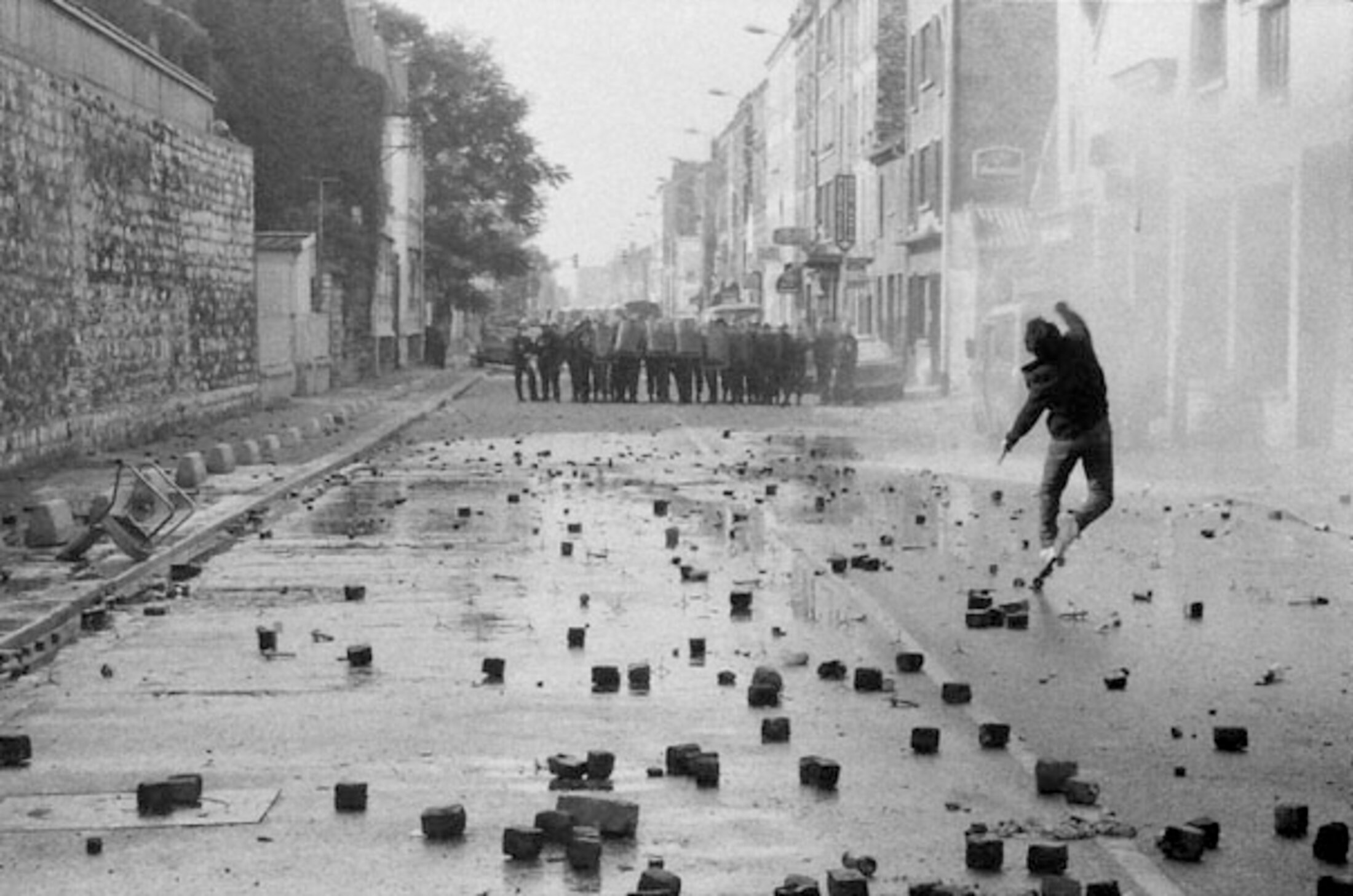

Photo de Gilles Peress - Irlande du nord - 1971

Agrandissement : Illustration 3

Photo de Georges Merillon - Ivry 1985 - La CGT tente de réoccuper l'usine SKF

La dynamique du corps, la vue de dos, l'isolement du manifestant... ces éléments étonnement semblables dans ces trois photographies nous associent à l'action d'autant plus fortement que le lanceur de pierre parait bien seul et courageux dans cette situation. C'est la figure légendaire du combat du faible contre le fort.

Aujourd'hui les points de vue dominants nous situent la plupart du temps face aux lanceurs de pierre. Des choix guidés pour l'essentiel par l'effet de violence qui parait ainsi renforcé. Mais ces cadrages sont loin d'être "neutres" dans les représentations qu'ils construisent.

Agrandissement : Illustration 4

Photo de AbbasMomani - Près de Ramallah - Oct 2015

Agrandissement : Illustration 5

Photo de Jean Sébastien Evrard - Nantes Avril 2016

Agrandissement : Illustration 6

Photo de Bertrand Langlois - Marseille - avril 2016

Certes, on pourrait trouver des exemples contraires, mais il suffit de feuilleter différents magazines ou sites de grands journaux pour voir que la majorité des photos de "casseurs" en action nous situent ajourd'hui face à eux. On comprend mieux dès lors l'usage systématique du masquage, absent dans les photos du haut et qui était relativement rare en mai 68 (le foulard servait surtout à se protéger des gaz).

Cette évolution du "point de vue" consciente ou inconsciente positionne indirectement le spectateur dans un camp : celui des forces de l'ordre et face aux "forces du désordre". La sensation de peur (ici de la violence) s'en trouve amplifiée, car "je spectateur" me situe en apparence du côté des agressés.

Il y a évidemment bien d'autres aspects de la représentation photographique qui ont évolué, et c'est impossible d'en faire le tour en quelques phrases dans ce billet. Je voulais juste ici souligner ce point (de vue) et inviter les spectateurs à toujours se demander "d'où je vois" à travers les cadrages proposés.

Par ailleurs j'observe très souvent dans les manifestations, des participants-photographes (amateurs ou non) qui quittent un instant le cortège pour photographier "de l'extérieur" la manifestation, comme si un plan large et vu de face était gage d'objectivité. Est-ce qu'un "point de vue interne" ne serait pas à même de donner plus de force aux images, de partager des postures et afficher ainsi un positionnement ?

Jean Paul Achard